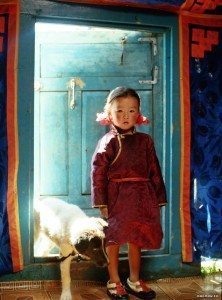

臉頰被風和陽光吻得紅撲撲的小女孩剛從遙遠的縣城學校回家,回到大草原的生活。迎接女兒的爸媽看起來都很開心,進蒙古包之前,爸爸細心以布蓋住門外一頭被狼咬死的牲口,不讓女兒看見。

爸爸幫忙女兒脫去制服、換上柔軟棉袍,感嘆女兒離家時又長大了不少。女兒問爸爸:「狼還有來嗎?」爸爸輕描淡寫地輕聲應道:「有啊。」

趁著媽媽忙家務的時候,小女孩跑進來向媽媽要了好幾塊作燃料的乾燥馬糞,打算和弟妹一起玩蓋房子的遊戲,她比手畫腳向弟妹描繪一種城市的概念:「我們把蒙古包像樓房一樣疊著蓋。」接著補充一句:「如果住在城裡,我要住最上面,住在下面太暗了。」

這是蒙古電影《小黃狗的窩》(2006) 開場一小段值得玩味的情景。對外人來說,這只不過是充滿柔光的家庭即景,散發小巧可愛的溫馨情趣,然而只要明白蒙古近二十多年來的遭遇,便能在這如牧歌般的生活細瑣裡,看見隱藏其中的現實與憂患。

蒙古游牧家庭的小孩到了入學年齡,一律必須到縣城寄宿〔住校或借住親友家〕上學,久久才能返家一趟,接受現代教育的新世代暴露在城市的新鮮刺激之中,一方面帶給蒙古社會發展的新希望,一方面也暗示了蒙古新社會的變數──游牧式微,層層疊疊的樓房可能將成為成吉思汗後裔未來的歸宿,而在這個時代,從牧人轉換身分變成都市人,是異常辛苦的一件事。

更進一步來說,狼咬死了一兩隻羊並非單純的意外,從傑克‧倫敦(Jack London)的角度來看,狼的侵略性或許有一點人性與適者生存的寓意,從《狼圖騰》[1]的視角來解讀,可能富含政治文化鬥爭的指涉,但從蒙古本土的歷史與環境變遷的角度來看,則是一連串骨牌效應的後果:

1990年蘇聯瓦解之後,本來是蘇聯最大附庸國的蒙古失去了奧援,社會經濟改革導致物價飛漲,貧富差距急速拉大,此外,在改革後的十多年間,蒙古人口中的dzud〔冰雪暴〕頻繁,雪災導致自給自足的牧人損失大量牲口[2],加上牧場使用費開徵,傳統游牧家庭的生活條件更加雪上加霜,饑饉迫使他們大量移居城鎮謀生,如此一來,曠野中圍獵天敵的合作夥伴越來越少,狼群越來越多,牲口也因此更容易受狼群攻擊,如此惡性循環,孤軍奮戰的游牧家庭處境更加艱難,而搬到都市的大量新移民卻又得不到足以支撐家計的新工作。

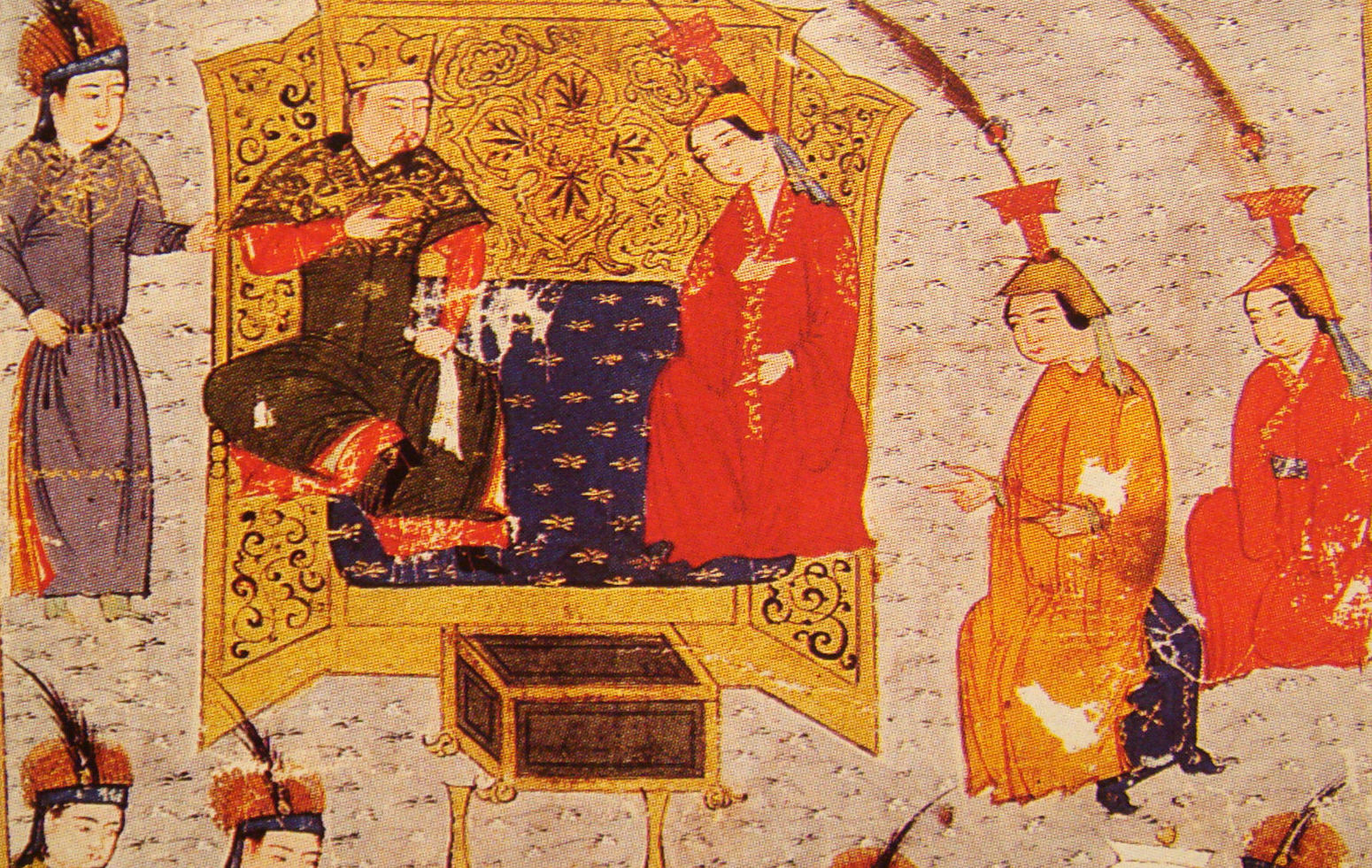

自古以來,關於蒙古的故事一直落在光譜的兩個極端:如果不是沉浸在蒙古帝國驍勇善戰子民的揣摩想像之中〔國際出版品中關於蒙古的著作,多半和成吉思汗多少有點關係〕,就是以西方或中原的視角將「塞外」游牧民族描繪為野蠻神秘的異類,關於這一點,迪士尼1998年發行的《花木蘭》動畫電影為我們做了精彩的醜化示範──危險游牧民族成為灰暗魁武的反派邊緣人,造型半人半獸且面露兇光,粗暴而毫無文明。

一直要到2002年,我們才等到以蒙古人視角拍攝、撕去外來者獵奇心態的電影,在德國習影的蒙古導演琵亞芭蘇倫‧戴娃(Byambasuren Davaa)與同學合作拍攝的《駱駝駱駝不要哭》甫推出便受到國際注目,記錄了戈壁上游牧家族在駱駝產季遇到的一個困境──某隻難產後的駱駝拒絕哺育新生兒,最後這家人以馬頭琴演奏與歌謠吟唱奇蹟似地讓母駱駝重新接納幼子。戴娃所執導的第二部電影《小黃狗的窩》承襲前者抒情的敘事風格,聚焦在一個牧羊人家的小女孩試圖收養草原上的野狗,父親因為擔心容易招來野狼而百般阻撓,最後同樣因為某種奇妙的安排而重新讓全家和解。

這兩部片參考了早期知名的紀錄片先鋒《北方的南努克》(Nanook of the North,1922)[3],試圖呈現原住民傳統文化,但與傳統紀錄片不同的是,他們在拍攝前先有了故事構想與意圖呈現的議題〔包括現代化與都市化的問題〕,再於蒙古當地尋找最可能演繹這個故事的家庭,在紀錄這個家庭真實生活境況的過程中,篩選出最符合原先構想的情境,他們稱之為「敘述性紀錄片」(narrative documentary)。[4]

看見駱駝哭泣,受遺棄的孩子重新被母親接納,影片中的游牧人家忍不住熱淚盈眶,鏡頭外的劇組在現場也哭了,再如何鐵石心腸的觀眾,隔著銀幕也會被那不加矯飾的神祕力量所感動。表面上,這兩個溫和的故事裡天地有情,充分展現舊時代游牧文化的自然哲學,但導演在這近乎懷舊的鋪陳中,溫和偷渡了許多蒙古現代社會的新問題,提醒觀眾鏡頭之外另一個層次、看不見的「現實」,也使得這兩部片有了不一樣的格局。

大草原之外那個象徵現代化與資本經濟的「城市」雖然充滿誘因,但勢必也將透過教育、工作、政治與文化的社會控制,對草原生活的命運產生決定性的影響──電影裡兩個游牧家族的各種抉擇與妥協,小至是否賣掉30頭羊去換一架充斥廣告娛樂與意識形態洗腦的電視,大至思考是否徹底放棄游牧變成都市人,移居城市到百貨公司換取微薄工資,都將造成傳統秩序某種程度上的崩解。

值得一提的是,在《小黃狗的窩》片中,爸爸賣掉羊毛回家,替家人帶回了一些城裡的禮物,包括一隻粉紅色絨毛狗玩具,狗玩具裝了不自然的綠眼睛,發出不自然的機械叫聲,上了發條就能搖搖擺擺跨著沒有靈魂的小碎步。當然,爸爸的用意是希望假借一隻花俏的狗玩具,取代家裡那隻真正的狗,儘管這樣簡單的交換並不管用。

英國冒險家提姆‧謝韋侖(Tim Severin)曾在1990年蒙古現代史的一個重要分水嶺騎馬橫越蒙古大草原,寫下一本觀察誌《尋找成吉思汗:騎馬橫越蒙古大草原》(In Search of Genghis Khan)[5],途中碰到一名當地人對他說:「真正的蒙古人不會住在烏蘭巴托。」這句話同時帶有游牧民族的驕傲和怨懟,但真實的情況是,自從1990年開始,遷徙入烏蘭巴托的人口逐年大幅攀升,目前蒙古首都烏蘭巴托的人口〔包括沒有註冊身分的都市新移民〕,已經超過全國總人口數的一半,這對一個國土如此浩瀚的國度來說,無疑是某種失衡發展的警訊。因為缺乏政策上的支援,試圖移居都市換取更好生活的游牧家庭通常失望的居多,失去與傳統草原生活的連結,也沒有獲得新都市生活的庇蔭,兩頭落空。

大而無當的烏蘭巴托市擁有所有大型都市的文明病:憂鬱症、交通阻塞、空氣汙染、酗酒、失業等等,新移民也無法倖免。飽受失業與低收入之苦的新移民只能暫居在烏蘭巴托外圍廣大的「蒙古包區」(Ger district,諷刺的是,Ger在蒙古文中是「家園」的意思)[6],可能此生都沒有能力住進市中心的樓房〔無論是蘇聯式老公寓或新建大樓〕,都市生活的壓力宛如禿鷹一樣在天空盤旋。這些狀況小女孩的爸爸不可能不清楚。

《小黃狗的窩》裡,媽媽告訴小女孩,近在眼前的東西都咬不到,人的一生中,我們無法得到所有事物,即使那東西就近在眼前。面對社會變遷,蒙古的牧人與都市人或許都有這樣的領悟。

戲末,這家人將氈房拆淨,轉場遷徙至秋季的新家園,此時一台宣傳車經過他們,提醒民眾前往投票[7]。蒙古現代化的前方也許是多事之秋,但在草原上為了實現遊牧時代所尊崇的價值,維護下一代的幸福,嚮往自由、家庭獨立自足的蒙古人,未來只能持續透過政治和教育,迴避狼群的攻擊,努力在混亂時局裡找到真正家的歸屬。

蒙古導演戴娃繼《駱駝駱駝不要哭》、《小黃狗的窩》之後拍攝的第三部電影《成吉思汗的兩匹駿馬》(2009)將在11/28〔六〕當代敘事影展放映,免費入場【需網路訂位】。

這部另類公路電影由蒙古歌手烏仁娜主演,目前只有少數影展放映,台灣難得一見。

2015 第一屆當代敘事影展 〈邊界.世界〉New Narratives Film Festival

日期:2015/11/20-29

地點:台北市客家文化主題公園

臉書專頁:goo.gl/TWkwgD

《成吉思汗與兩匹駿馬》原德文預告:

註釋

[1] 中國作家姜戎結合文革時期下放內蒙古的經歷撰寫的暢銷小說,近日中法合資拍攝成電影。

[2]光是1999年至2003年的雪災,氣候驟降至攝氏零下五十度,累積造成超過一千一百萬頭牲畜死亡。見葉心慧報導〈紅潮消褪後的烏蘭巴托:蒙古帝國八百年〉,《經典雜誌》第98期,2006年9月。

[3] 羅伯特‧佛拉哈迪(Robert J. Flaherty)導演的《北方的南努克》紀錄北極圈的愛斯基摩家族生活,是早期紀錄長片的經典代表。但是佛拉哈迪在拍攝《北方的南努克》時,為了敘事與戲劇性的「便利」,更動人物名字,南努克的幾位「家人」也不是真的家人,甚至他們為了拍片需要,刻意要求愛斯基摩人「表演打獵」,或搭建豪無功能性的展示性冰屋〔省略屋頂以方便採光〕。戴娃與其劇組所拍攝的這兩部片修正了這種過度虛構的拍片策略,拍攝的是真實家庭的家庭生活,並且不會要求游牧家庭從事任何他們原本不做的事。

[4] 《駱駝駱駝不要哭》拍攝的契機來自戴娃的一個兒時回憶,她曾經看過一部蒙古教育短片,片中牧人為了讓棄養幼子的母駱駝重新哺育,以音樂儀式讓母駱駝感動流淚,完成團圓的使命。劇組希望能重新「找到」同樣的故事,於是懷抱著重現這個場景的希望,前往蒙古大戈壁長途跋涉,在戈壁沙漠中終於尋找最符合他們期望的家庭,在駱駝產季日夜輪班紀錄這家人的生活。這戶人家養了300頭羊和60頭駱駝,產季時總共有20隻駱駝待產,劇組懷著忐忑又帶點罪惡感的心情,期待這20次生產過程中,可能發生一次他們所預期發生的結果〔否則整個故事就要改寫了〕,最後等來了們後來在鏡頭上看到的這個故事。見2004年7月2日《衛報》(The Guardian)報導〈The Camel Stays In the Picture〉。

《小黃狗的窩》拍攝手法也採取類似的策略,劇組春季在後杭愛省找到了劇中的家庭,在夏季追蹤拍攝這家人的生活,在這家人轉場到秋季牧場前落幕。見同名電影圖文書《小黃狗的窩》,野人文化2006年出版。

[5] 中文版劉麗貞譯,馬可孛羅文化出版。

[6] 大量移居首都的游牧家庭因為無法入住市中心,在都市周邊建立的幅員驚人的臨時蒙古包區。關於烏蘭巴托蒙古包區,見《金融時報》(Financial Times)2015年1月23日報導〈Out of Steppe〉。

[7] 拍攝當年夏季正舉行2004年的國會大選。