【島讀˙我們的故事常設展】

展覽地點:國家檔案館 2 樓常設展廳

展覽期間:2025.09.02-

第二次世界大戰後的臺灣社會,不只面臨日益艱難的外交處境,也迎來現代化的加速推進。發展歷程的轉型從 1950 年代美援時期,到 1960 年代家電工業興起,再進入 1970 年代 IC 產業萌芽,從依賴外援的後進經濟體,蛻變為自立發展的晶片之島。期間改變的不僅是我國的經濟結構,也深刻影響社會生活的各個層面。

1970 年代,是中華民國風雨飄搖的關鍵年代,被迫退出聯合國,以及外交方面的接連重挫,撼動國際地位影響至今。在這個「莊敬自強、處變不驚」的年代,也是我國經濟起飛的時期。工業與各式產業快速發展,而政府推動十大建設,不僅強化國內基礎建設,也創造不少就業機會。美援帶來的資金與物資,在促進工業化之際,美式商品與其生活方式隨之融入臺灣社會。

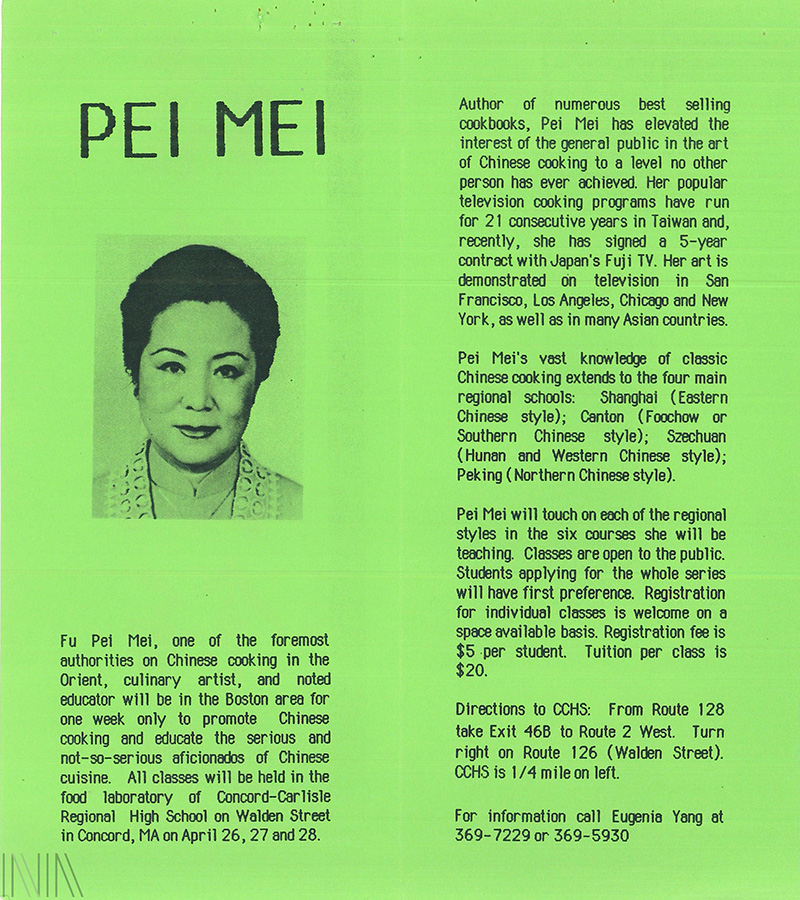

在此時期,享譽海內外的中式料理廚師、國內首檔美食節目主持人傅培梅,成為這個時代的代表性人物。在「傅培梅時間」自 1962 年於台視開播以來,她第一次精選節目中介紹的菜餚,集結成冊,於 1969 年出版首本《培梅食譜》(PEI MEI's Chinese Cook Book)。

她的食譜同時以中、英文並列呈現,而這也意味著,最初出版構想不只涵蓋國內煮夫、主婦與海外華人讀者──還包含了不少美國主婦,她們之中不少人更曾上過傅培梅的「中國烹飪班」。

然而,為什麼戒嚴年代,會有那麼多外國主婦對這位中華料理主廚趨之若鶩?

美國與戰後重建

答案或許顯而易見。沒錯,她們大多是美軍或美籍雇員的家眷。1950 年末,中共介入韓戰以來,美國重新評估遠東政策,重視臺灣的戰略價值,並且於隔年展開軍援,派出美軍顧問團(Military Assistance Advisory Group,MAAG)來臺協助國軍整軍備戰,隨後更成立美國協防臺灣司令部(United States Taiwan Defense Command)。1960 年代,當越南戰爭愈發激烈,臺灣作為美國在越戰的中繼補給基地,成為負傷或休假美軍的度假地點之一。1968 年,在臺美軍人數來到最高峰,逼近 55,000 人;若再加上其眷屬,以及其他美國民間與政府部門人員,人數更是可觀。

這些美國家庭主婦們對臺灣社會與傅培梅的中式料理相當感興趣,間接協助這本食譜的海外傳播。另一方面,因應每年來臺的大量美軍各方面的日常需求,也隨之為國內帶來了美式生活與文化;美援的挹注,直接刺激臺灣經濟、工業與社會全方面的發展。

.jpg)

美國大兵帶來的美式摩登

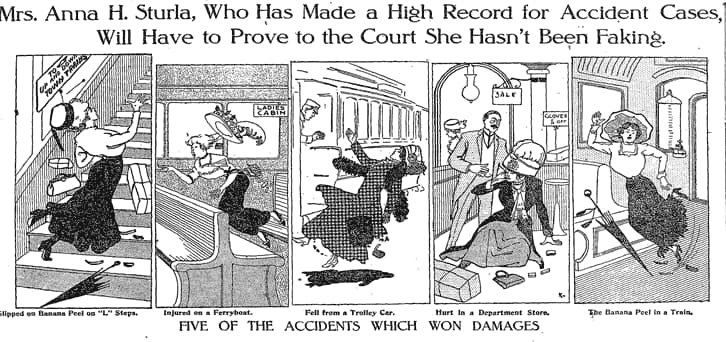

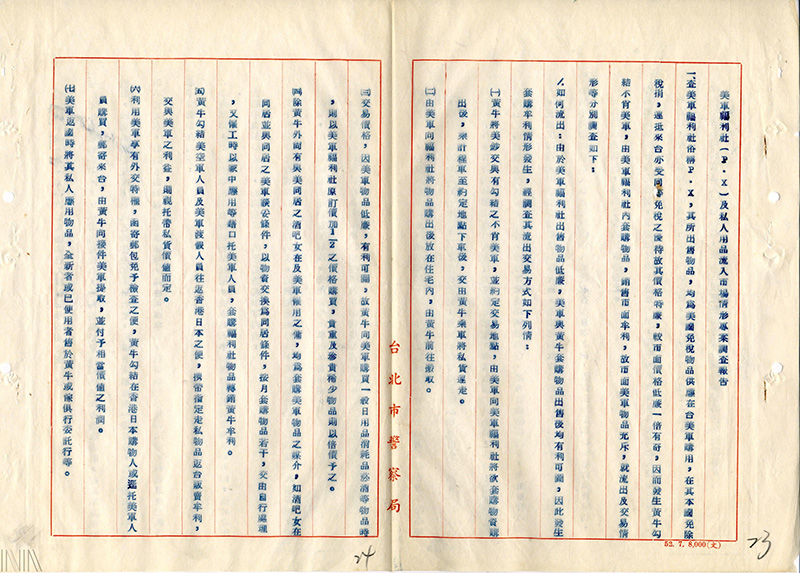

為能滿足這些美國大兵的日常所需與各項休閒娛樂,美軍基地裡設置美軍福利社與販賣部,以平易近人的售價供應彌補思念鄉愁,從品質精良的服飾、化妝品,在臺尚無能力製造的電視、冷氣等大小家電或者洋酒、香水與各式日用品,以及巧克力、可口可樂等舶來零食,再到蘋果等外來蔬果──那些對國人只聞其名、鮮有機會親嚐或擁有的新奇享受。由於當時政府實施外匯管制,市場上的外國商品稀缺、炙手可熱,再加上福利社以優惠甚多的價格銷售這些商品,自然有人萌生營私念頭。部分美國大兵或者基地內的臺灣職員,轉手透過委託行或合作的商家將這些美國貨轉到外頭,形成地下流通的「黑市」。

例如臺南有位謝媽媽,當時專門租屋給美軍,且往往不收租金,唯一的租賃條件,就是要承租的美軍幫她在美軍福利社購入商品。據說,光是轉手售出的獲利已達房租的好幾倍。美軍商品的生意,隨之刺激了鄰近他們駐紮區域的臺北晴光商圈、高雄崛江商圈蓬勃發展,地方不少店家更以「中美」為名,都是保留至今的歷史痕跡。

在那個巧克力、可樂都是相當昂貴的舶來品的年代,這些黑市成為臺灣人最第一手的美式滋味。屬於美國的一切事物,對於戰後尚未完全復甦的臺灣社會而言,仍是那麼新奇、時尚而無法移開目光。舉凡美軍基地附近林立的美軍酒吧、俱樂部,也帶來戒嚴年代裡社會上罕有的感官刺激與娛樂。

美援與戰後臺灣復甦

事實上,美援不僅僅是對個人飲食習慣的改變,也對於臺灣的經濟發展與社會影響甚鉅。試想,第二次世界大戰結束以來,這個小島上的各項基礎建設、工業設施幾乎毀於美軍空襲,而接替日本殖民政府的新政府則剛從另一場敗仗泥淖中脫身──戰後臺灣經歷重創,百廢待舉,亟待復甦重建。美援的挹注彷彿及時雨,協助解決政府的財政困難,加速國家的建設進程。

舉凡從電力設施、電信工程、自來水工程等基礎設施的拓展,鐵路更新、港口疏浚擴建、橫貫公路、西螺大橋與各項公路橋梁等交通設施的舖築,還有瘧疾根除、結核病防治、醫療、衛生環境、家庭計畫等人口與公共衛生方面的改善,各級學校與大學軟硬體設施的更新與人才培育的投資──曾任美援運用委員會副主委的尹仲容直言:「其貢獻之巨大與成效之顯著,可說是有目共見。」

工業復甦、消費躍進,推動家電時代來臨

另一方面,美援所提供的資助與貸款,使得金流有限的民營中小企業得以擴充設備,購入大型機器,加速工業的復甦與發展,包含電視機在內等家電產業受益匪淺。1940 年代,本土業者從收音機與電風扇製造開始摸索、開展出臺灣的家電工業以來,美援提供的貸款與電力、交通等基礎建設的建立,再加上冷戰體制下美、日資企業的投資與技術合作,在在刺激了工業的製造、研發量能。

透過與國外廠商進行技術交流,業者逐漸從代工摸索出一條自產自銷國產家電之路──從電扇、馬達、電錶到電鍋、電冰箱,乃至電視機、洗衣機、吸塵器、冷氣機等家電產品,一步步的技術升級,「黑市」的二手品或水貨不再是民眾取得家電的唯一管道。經濟的迅速發展,也帶動了臺灣人消費水準與生活品質的提升。

美援結束前夕,臺灣進入電視時代。1962 年,台視開播,第一家電視臺提供民眾最新潮的科技體驗,自此,國人擁有報紙、廣播以外的資訊來源,也讓娛樂更為多元。

幾個月後,這篇文章開頭提到的傅培梅,站上了電視臺,主持起了「傅培梅時間」。而這也是第一次,身處全臺各地的民眾,驚訝地盯著電視螢幕裡那個小小的正方形畫面,傅培梅生動地解說並烹煮各式菜餚。

中美斷交之後,臺灣轉型升級

美援在 1965 年終止,不過國內工業發展卻愈發成熟,各式國產家電屢屢推陳出新,提升民眾生活品質與便利性。然而,由於最初家電產業是由技術交流、代工出發,不少周邊零組件仍仰賴進口,業者亦無力於進一步提升技術、品質與精密度。相較產製純熟的美、日企業,當本土業者的品質、價格面臨自由市場的競爭時,顯然仍是略遜一籌。

這也導致產、官、學三方開始思考:如何促成本土工業提升與轉型?

1970 年前後,各方想到的解方是,可以透過推動研究以及發展高級工業技術導向的高科技產業,重整我國的工業體質,並帶動轉型。而其中一項決議即是設立「新竹工業及研究園區」。然而,由於政府經費與各項現實考量,需耗費巨資、牽連甚廣的這項計畫,遲遲未能有所進展。

1979 年,是這一切的轉捩點。1978 年 12 月 15 日前美國總統卡特突襲式宣布,自 1979 年起與我方斷交,駐外官方人員、美軍與家眷隨之陸續從我國撤離。

在與美國斷交後幾天後,這項一度被擱置的規劃進入了決策核心,獲得政府的高度重視與大力支持,並隨即付諸實現。今日大家熟知的「新竹科學園區」於 1979 年 1 月 10 日正式動工,而仍在萌芽階段的IC產業獲得各方的重視,遂著手投入研發、製造。

此後,科學園區扮演著高科技產業發展基地之角色,戮力帶動產業的升級,我國逐漸由家電製造,邁入電子產業,並進一步發展由晶片、晶圓、面板等構成的整套世界級半導體產業鏈。

從開發中國家到晶片之島:臺灣的自立與蛻變

第二次世界大戰結束以來,我國展開漫長的復甦、重建之路,過程中仰賴國內各方人士的堅持,亦得力於國外的支援。這 40 年來,高科技產業的發展,帶動我國經濟成長。不少本土業者握有國際關鍵技術,成為今日網路 AI 時代最炙手可熱的企業,更使我們獲得「晶片之島」的美譽。今日我國的經濟成就與社會發展,不是純粹的偶然,也不全仰賴其他強權的善意。美援來了,美軍、美國官員走了,不變的是臺灣始終自立自強。我們逐漸從曾經的第三世界,一度仰賴外援發展的後進經濟體,搖身變成了「臺灣錢淹腳目」的亞洲四小龍之首,乃至今日的自主、現代且高科技的國家。

參考資料

- Michelle T. King (金恬), Chop Fry Watch Learn: Fu Pei-mei and the Making of Modern Chinese Food. New York: W. W. Norton & Company, 2024.

- 詹孟桐,〈美軍在臺灣:冷戰下的日常生活(1951-1979)〉。臺北:臺灣師範大學臺灣史研究所碩士論文,2020。

- 蔡偉銑,〈新竹科學園區政策過程的重新檢視〉,《人文及社會科學集刊》26: 3(2014,臺北),頁427– 481。

- 行政院美援運用委員會編印,《十年來接受美援單位的成長》。臺北:行政院美援運用委員會,1961。

- 洪紹洋,《商人、企業與外資:戰後臺灣經濟史考察(1945-1960)》。臺北:遠足,2021。

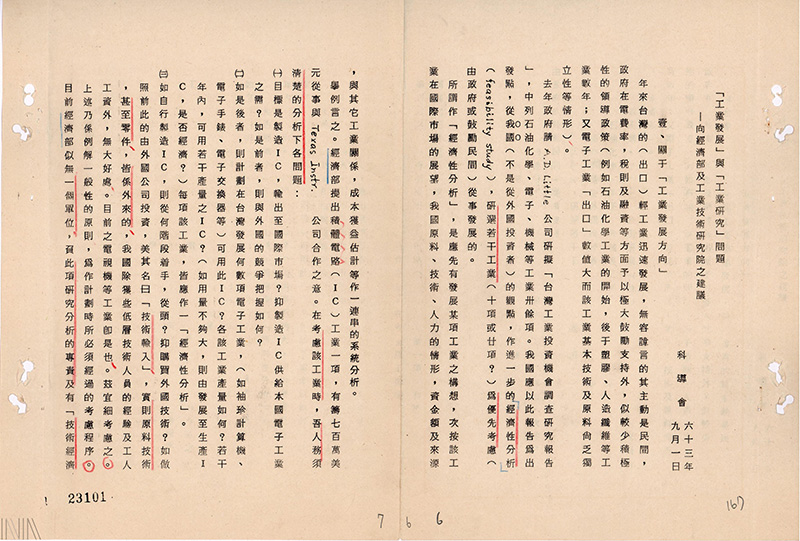

- 《電子工業與電信工業》,行政院國際經濟合作發展委員會檔案,檔號:36-19-004-029。臺北:中央研究院近代史研究所檔案館藏。

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載,原文發表於檔案蒔光.專欄