致各地通過本書而有幸得以結識的諸位:

當各位聽到「日本兵」一詞,不知道腦海中會浮現出何種意象?就像亞洲各地人們共有的印象一般,他們是一群盛氣凌人、既殘忍又好色的人?

我並不打算否認,也不會說事實並非如此。只要是人,多少就會帶有威權跋扈、殘忍、好色的層面。日本兵也是人,他們自然也會帶有這些側面。而且把人們放到戰爭或殖民地統治的結構下,會更強烈地觸發人性中的這些層面。我個人認為,這種事情,與所謂的「民族」、「人種」並沒有多大的關係。

不過,斷定人類的時候,光靠這個層面,似乎有欠公允,也稱不上是正確的認知。在戰場上雖然是殘忍的士兵,但在家鄉卻可能是一位慈祥的父親。單看任何一個表面,都無法正確理解一個人。

因此,為了正確理解人類,只看戰爭時期,資訊絕對不夠充分。對於日本,或者日本人,也是同樣的道理。他們前往各種戰場之前,究竟過著什麼樣的生活?思考些什麼事情?如何離開故鄉,來到戰場?而戰爭結束回到日本後,他們又過著什麼樣的生活?如果不包含各種層面來看,就無法進行正確的理解。

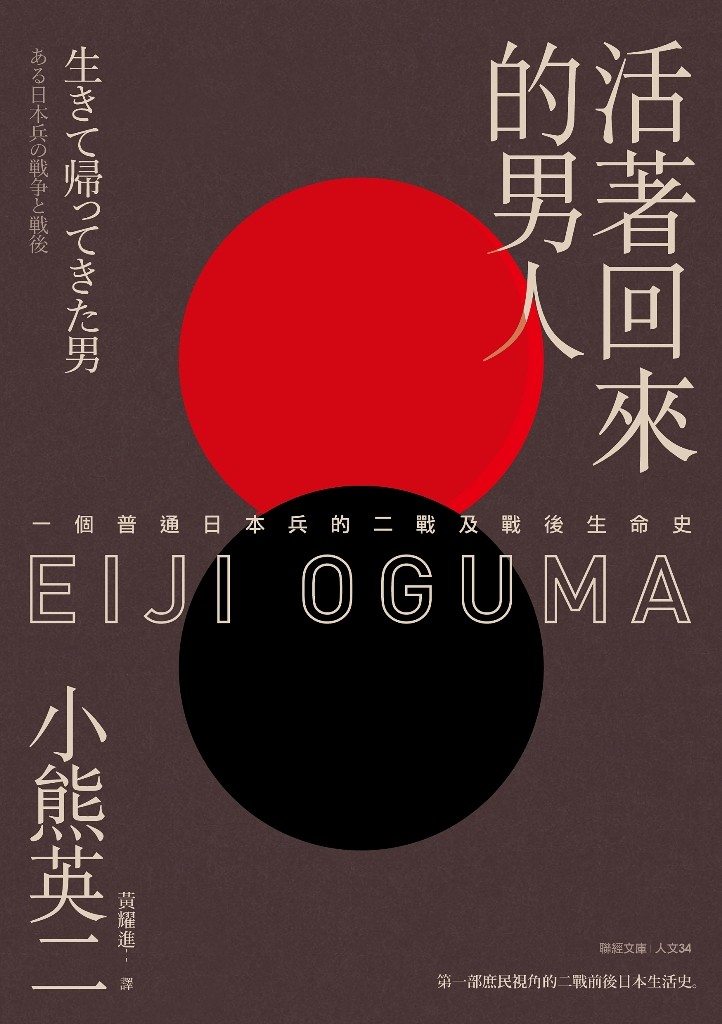

我這本書中撰寫的是出生於 1925 年、我的父親的生活史。戰爭之前,他在小商店工作,接受徵兵後被送往滿洲,之後遭蘇聯拘留於戰俘營,在西伯利亞度過三年遭強制勞動的日子。回到日本後,在不斷更換工作之間,還染上了結核病,一直過著在底層掙扎的生活。在此之後,他開了一家小商店,也有了自己的家庭。我所寫的,就是極其平凡、一介小人物的生活。

而藉由這本書,我希望讀者們可以從中讀到兩件事情。

其一,希望不要把我父親想成一位特殊的人。他在人生晚期,曾與滿洲朝鮮族的舊日本兵共同對日本政府發起了訴訟。聽到這段故事時,有些人會說,「像這種有良心的人,真的是非常特別的人吧」。可是,因為我是他的兒子,所以我自己知道我父親並非一位聖人。

人類的社會,不可能由一小部份「好人」與大多數「壞人」組成。只要是人,無論是誰,都有好的一面與壞的一面。只看好的一面把便對方當聖人來對待,或者只看壞的一面就把對方當壞人來對待,其結果是一樣的,都算不上正確的認知。

我父親所採取的行動,潛在性地,是所有人都可能採取的行動。比起讚揚一個人的行動,更重要的是把這種可能性擴散到更多人身上。如果把我父親當成一個特殊的人物,因而把他與其他大部分的人們區分開來,便會妨礙這種可能性的擴散。

另一點希望讀者能夠注意到的,便是對社會背景的分析。這本書與其他的傳記不同,針對當時的經濟、社會狀況、法律與政策、外交關係等等,對父親的人生軌跡造成了何等影響,皆有進行分析。畢竟我是一位歷史學者,也是社會學者,因此即便是撰寫自己父親的傳記,也一樣留心以公平的態度進行分析。

為什麼必須進行這樣的分析?先前我說過,人既有好的一面,也有壞的一面。一般而言,當人們處於戰爭或殖民地統治等壞的情況下時,也就容易引出人性醜惡的一面。當然在這種情況下,如何才能維持人性美好的一面,個人的努力將會非常重要。但是,更重要的,其實是如何才能創出一個讓更多人都能發揚人性善良面的情境。為了達成這個目標,就必須思考如何才能免除戰爭或殖民地統治,消解貧困與不平等的狀況,因此,分析是絕對必要的。

這本書,並非只是單純記錄下我父親體驗過的「戰爭」與「生活」。所謂的「戰爭」與「生活」,是由政策、外交、制度、物價、所得、社會狀況等要素,集結構成的結果。為了刻劃這些情況,在父親不同的人生時期,國家施行了什麼樣的政策與制度,又對人民生活與經濟造成了何種影響,其結果是否帶來苦難、貧困與相互不信任等苦果,在書中都帶著分析的角度來撰寫。接著,在各種情況下,父親如何努力改進自己人生,可能受惠於哪些政策或制度,也都進行了側寫分析。在這些側面上,本書不僅只是說明過去的歷史,相信也能給當下社會帶來一定省思。

最後,我想稍微說明自己尊敬父親的哪一點。此書的撰寫,是透過對父親進行長期訪談作業後,以訪談為基礎而寫成的。在聽過父親的大量說明後,我覺得最佩服的,是他對他者抱持的想像力,是他冷靜觀察後仍帶有的同理心。

例如,當我訪談他最痛苦的時期,也就是西伯利亞戰俘營的體驗時,當時在飢寒交迫下,他的朋友不斷死亡,他也一度處於瀕死的狀態。但當他說明這些經歷時,我父親卻未曾出口罵俄國人,說出他們宛如惡魔一般之類的話語。相反的,他卻談起當時蘇聯社會處於如何貧困的狀態,既缺乏民主化,又到處充滿著不義的狀況。父親說,正是因為這些前提,所以才影響到了他們這些戰俘的境遇。對我父親而言,俄國人與自己一樣,都只不過是惡劣制度與政策下的受害者罷了。

我的父親並沒有顯赫的學歷。不過即便擁有學歷或具備知識的人,也不見得能有如我父親般的見解。有知識的人,可能就會誇耀自己的偉大,或者使用知識只是為了責罵他人愚蠢,指摘他人是惡魔。父親當時對俄國人會有如上的看法,靠的便是他特有的,對他者的想像力。父親擁有這種想像力,這份能對他人將心比心的特點,是我非常尊敬的部份。

而這種同理心的想像力,正是當下這個世界最需要的。當下的世界,因為國家不同、文化或宗教不同、出身地不同、學歷不同、經濟狀態不同等等因素,人們被不斷地切割區隔。如果我們想要突破這些區隔,想要創造出一個更美好的世界,需要的便是這種對他者的想像力。接著為了拓展這種想像力的可能性,更重要的就是必須讓知識與分析派上用場。我透過本書想傳達的事情之一,就是希望透過描述類似父親這樣的人物,向讀者展示這種想像力的可能性。

我們都是人類。即便國籍不同、言語不同、階級不同,但同樣都是人。如果能喚起大家注意這個理所當然的前提,而讓本書對大家有所助益,那筆者將深感榮幸。

小熊英二

二○一五年七月

(作者為慶應義塾大學總合政策學部教授)

1.jpg)