今天一大早起來,看了看信箱,不見玉聞祐先生的回信。有朋友留言,說:玉聞祐先生的留言是 2012 年 8 月 29 日(週三),會不會是?

我說再等一等,友人比我更著急,我佯裝不著急的樣子。

東京的郭立新也給我留言如下:

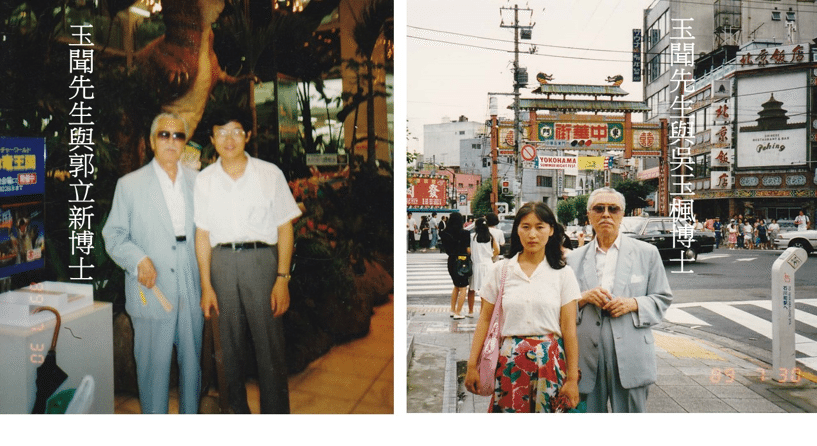

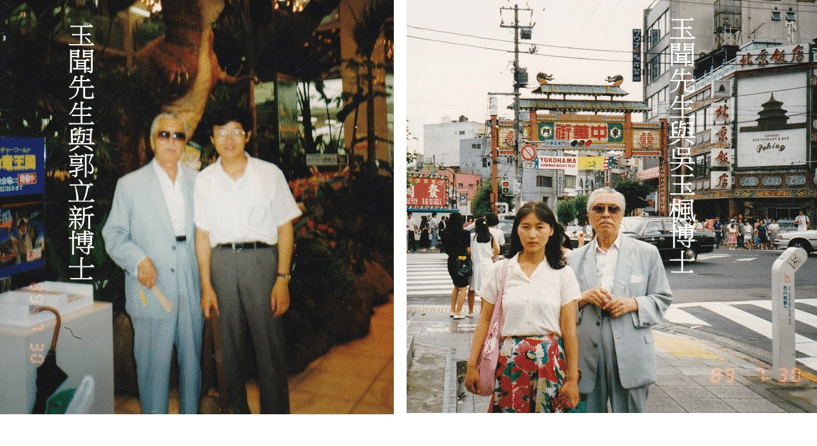

我 1989 年夏天,在橫濱同玉聞老先生見過一面,他還請我和夫人在中華街吃飯。我有和老先生一起的照片,一晃近三十年了,當時他說他已八十六歲。

郭博士遊學日本,比我更早。我在郭博士千葉縣的家裡,吃過發麵餅子,他們給我講述見到玉聞老先生的故事,說來也都十幾年了。

我知道,帶著牛錄鄉親囑託的人,還有不少。事實總比傳聞和流言更真實,更加接近歷史。事實勝於雄辯,這一句無人不知,但一些人,寧願相信謊言。現實生活中,人們更熱衷於相信傳聞和謠言。我相信,這只是一小部分人。

朋友告訴我,你要用五種感官認知世界,才能獲得正確的認識,須用聽覺、味覺、嗅覺、觸覺與視覺,這五感,我們身上哪一樣都不缺。但,你、我能全部運用這五種感覺嗎?我要盡力用五感感知,除此之外,還要用心感。

2016 年 2 月 18 日(週四),京都,天氣晴朗,氣溫一度。

我走到書架前,隨手抽出早年的筆記,翻了一頁,看到如下記載:

2002 年 1 月 6 日,凌晨五點(台北時間),匆忙從台北市南港區研究院路二段 128 號,從中央研究院學術活動中心乘坐計程車到凱悅大飯店,再轉公車赴台北中正國際機場。在史語所的內閣大庫工作了一段時間,協助整理滿文檔案,翻閱大量的滿文檔案,下班後,給明清檔案的工作人員教授滿文,我們相處的非常愉快,時間一晃就過去了。就在這返回京都的車上,我不由自主地想起了,那位在橫濱南港居住的錫伯老人。興許是我在台灣見到廣定遠先生的緣故。

玉聞精一先生是,住在台北的錫伯人―廣定遠先生的親戚,也就是曾在台灣大學教授滿語的廣祿先生的親屬,廣定遠先生親自告訴我他們一家如何救助玉聞先生從上海接到台北,然後玉聞先生回到日本的經歷。這一天我和廣先生談了很多,先生親手給我擺了一桌錫伯飯菜,看著他的門口張貼的滿文對聯,桌上隨意擺放的滿文圖書,恍如回到自己的牛錄。

公車依舊乘夜直奔機場,記得這個早晨和往常的日子沒有兩樣,到了機場坐在四樓的餐廳,獨自一人突然回想起橫濱的錫伯老人。

我知道玉聞精一先生的名字,是在 1990 年。當時開始在新疆烏魯木齊工作,與五位前輩共同編寫小學錫伯文課本。我們的課本,是手抄照相排版,校對是到印刷廠,看錫伯文的反字,手上拿著美工刀和手術刀各樣傢伙,一個字一個字,仔細看好,聚精會神,掃除灰塵,可謂精雕細琢。反字和正字,對我們來說,都是錫伯文。

有一年一位大學俄語退休教授告訴我,到了橫濱見到玉聞,代問一聲好。俄文教授早年收到過寄來的明信片,給我詳細的住址。

1996 年 7 月我來到京都,過了三個月,到東京郊外的筑波大學參加一次國際清史會議,在這裡見到了世界各地的滿學家,有意大利的斯塔裡(G. Stary)、俄羅斯的龐曉梅(Tatiana A. Pang)、台北的陳捷先、日本的神田信夫、松村潤、河內良弘、細谷良夫、加藤直人、中見立夫、楠木賢道等各路先生,給我影響非常深刻的是,龐曉梅在會場如入無人之境,與斯塔裡一起吞雲吐霧的樣子。記得那煙味與牛錄的莫合煙,味道很接近,感覺很親切。我知道會上的人跟他們都很熟,我們也是一見如故。

那天傍晚,我到了東京站,突然想起橫濱距離東京很近,也就乘車到橫濱,日落時分到達橫濱車站。出站後,不知東西南北,問了路人,才找到前往南港某地去的公交車站,帶著一絲僥倖,心想碰個運氣,坐車隨即前往南港。車到中途,突然下起傾盆大雨。下車之後,手拿新疆俄文教授給我的地址,按圖索驥,走進一所大樓,漆黑的夜裡,借著路燈,冒昧詢問側身而過的路人,有一熱心人告訴我,我手上拿的這是舊地址。

原先的大樓拆遷後,重新蓋了一棟大樓,舊戶人家,大部分都已搬走。我不甘心,又去問旁邊大樓站在門口的老人。我問認不認識玉聞先生,她回答:認識,兩年前老人曾來這裡,看他住過的老地方,此後就再也沒見到他。據說搬到兒子那裡,住在橫濱的山田町。

1996 年 11 月 23 日,我沒有見到玉聞精一先生,至少知道了兩年前還健在,也就是 1994 年還來到這棟樓前。我舒了一口氣,看著傾盆大雨的橫濱夜空,想到明早第一節有課要聽,就飛速返回橫濱車站,匆忙跑上前往京都的新幹線,坐上自由席,開車後才發現這是到名古屋的最後一趟新幹線,晚上一點多到名古屋車站。不過,還好,三個多小時後,就有一趟車開往京都,順利坐上這趟車,我就可以趕上早上第一節課。這一夜,我在名古屋車站與一群無家可歸者,談天說地到四點多,然後乘坐新幹線,趕上了京都的第一節課。這是我第一次尋訪玉聞精一先生,帶著他的同學的囑託。

今天我從南港出發,到台北中山國際機場。在橫濱,我尋找玉聞先生的地點,地名也是南港。想起來,我和南港也許有緣。時間到了,我要乘機返回京都。

這是我的筆記上的一頁日誌。後來,我還給橫濱市打電話諮詢過一次,結果也未能獲知具體消息。我一直惦記著這事,這麼多年來,總是揮之不去。

2016 年 2 月 18 日,今天該去學校參加一個會議。隨後乘坐阪急電車前往大學。電車一如往常,擠滿了人,車內寂然無聲。車到西院站,我隨手拿出愛拍,打開信箱,見到一面小紅旗,看到一封日文問候語,署名是玉聞祐。

我知道他回信了,一時按耐不住激動,離開座位,走向車門,準備下車,我就在下一站下。下車前仔細看了一下內容:

〔2016/02/18 8:43〕

初次見面,我叫玉聞(Guwalgiya),我父親是新疆的錫伯族,「心動的人們」(按:部落格名)部落格主人來信告知,有一位自稱 Kicengge 的人留言。得知是新疆錫伯族留言,心裡無比高興。從新疆 Kicengge 的名字來看,也許就是 Kicengge Sumur 先生。不知道我的這一推測是否正確,若有錯誤,還請見諒。

玉聞 祐

這一天學校會議結束後,說好下週要翻譯楊子的最後一首詩歌,其後繼續翻譯楊健、阿蘇的詩,一切如約而至。我很高興,玉聞祐先生來信了。我要給他回信,約好三十分鐘後,給他打電話,目前,他住在東京。

※※※※※※※※※※

在中國,民國時期也有人打聽張羅在北京大學是否設有滿、蒙、藏文講座的事情。1922 年春,北京大學研究所成立,校長蔡元培兼任所長。設有自然科學、社會科學、國學、外國文學四學門,沈兼士擔任國學門主任,羅振玉和王國維受聘出任函授導師。1922 年 10 月 24日,王國維給時任北京大學研究所國學門考古研究室主任馬衡寫信:

叔平先生有道:

昨晨寄一書,想達左右,辰維眠食勝常為頌。研究科研究題目已擬就四條,並復兼士先生一函,乞轉交。

現在大學是否有滿、蒙、藏文講座?此在我國所不可不設者。其次則東方古國文字學並關緊要。研究生有願研究者,能資遣法德各國學之甚善,惟須擇史學有根柢者乃可耳。此事兄何不建議?亦與古物學大有關係也。偶思及此,即以奉聞。此請

撰安不一

弟維頓首 廿四日

民國十二年(1922),王國維給北京大學考古研究室主任馬衡寫信,詢問北京大學是否有滿、蒙、藏文講座的問題。他關心這些語文講座,強調在我國所不可不設者。還說到東方古國文字學並關緊要,研究生有願意研究者,派到法國、德國等國留學,但需派去選擇史學根底好的人去。

(Source: wikipedia)

王國維知道,這個時期,法國、德國有不少人,學問很出眾。民國十二年,關心滿、蒙、藏文講座的人,他,王國維特別關心此事,就為此事特別向馬衡建議成就此事,力勸這些都與古物學有關。除建議大學設置滿文等多語種講座之外,王國維身邊也有了解真正懂得滿文的人員,當年,這些信息他們靠宗室旗人寶熙張羅。

1923 年,王國維入值南書房。這一年出版《觀堂集林》,他考釋古文字和古器物的內容,受到學界高度評價。1924 年,他將身邊的兩部《觀堂集林》寄給日本,一贈京都狩野大學長,一贈內藤教授,即內藤湖南,說「此二部便可作廣告也」(《王國維全集》第十五卷,1924 年 1 月 22 日,致蔣汝藻),書出版了,不忘記送到國外,廣而告之。他們在京都期間,情誼深厚,相互學習。早在 1920 年,王國維寫給狩野直喜的信中如此寫道:

(上略)一別四五年,師友皆入老境,而維亦至中年,死生聚散之感往往有之。(中略)世界新潮澒洞澎湃,恐遂至天傾地折。然西方數百年功利之弊非是不足一掃蕩,東方道德政治或將大行於天下,此不足為淺見者道也。(《王國維全集》第十五集)。

進入中年的王國維,感嘆澎湃新潮,思考生死聚散。1922 年 6 月,羅振玉寫信給王國維:

庫籍中滿蒙文書為第一,惜無通其文者。前撿得《遼史》及《西遼史》、《元例》四冊外,頃又得《大元史書》一本,尚有類似者二三冊,異日入都,當聘一熟悉精蒙文者來從事移譯,並擬令兒輩受學(《羅振玉王國維往來書信》七二三 羅振玉致王國維(1922 年 6 月))。

羅振玉亦關注滿文、蒙古文文書,嘆惜當時沒有精通這些語言的人。他找到一些非漢文《遼史》、《西遼史》、《元例》以及《大元史書》等冊籍,顯得有些躊躇莫展。這一年,羅振玉在北京市肆偶然發現內閣大庫舊檔文書,當廢紙處理,追蹤調查購回許多檔案文書,這就是所謂的「八千麻袋」事件。

1923 年 11 月 8 日,王國維又致信給馬衡:

叔平先生左右:

昨日暢談,欣快奚似,並飲珍羞,謝謝。今日接到研究所所惠拓本全份,請代謝兼士兄。地圖已問寶公,云在養心殿內,係康熙地圖,則更有價值。唯系直幅或書冊本,昨忘問及,似系大幅也。〔據云摹印不易,以是知之。〕精滿洲文字之文之人現頗有之,將來如需用時,可托寶公代為介紹,請告兼士兄及令兄。專肅,敬候

起居不一

1923 年之際,王國維身邊有「精滿洲文字之人現頗有之」的環境,他知道委託宗室旗人寶公,即寶熙,即可找到這樣的人材。寶熙知道養心殿有巨幅康熙地圖,王國維認為這則更有價值。我想這一康熙地圖,應該是一張巨幅滿文地圖。那一年,我到台北故宮看了一些滿文康熙年間的地圖,我知道他寫「摹印不易」,寶熙謂之巨幅,是有道理的。只要見過養心殿內牆高度的人,就可以想像到是如何一個尺幅方寸了。

1927 年 6 月 2 日(舊曆 5 月 3 日),王國維自沉頤和園昆明湖。國學大師關心滿、蒙、藏文講座一事,暫且告一段落。

我看著寶熙題寫的「宸翰樓」橫幅,心思飛馳,遐想其時,浸覺有味,有些心曠神怡,不能自己。

溥儀的滿文師傅——伊克坦(1866-1922),滿洲正白旗人,字仲平,瓜爾佳氏,1911 年開始給溥儀擔任教習國語清文,1922 年逝去,終年五十六歲。伊克坦與玉聞精一,均為瓜爾佳氏,他們都是駐防旗人後裔,均精通滿漢文。玉聞精一,他說的滿洲語(錫伯語)被服部四郎、山本謙吾記錄研究,隨著歲月流逝,時代的變化,他的身份也逐漸從滿洲旗人,轉而記作錫伯人、錫伯族。而伊克坦的滿洲語,沒有給我們留下任何蛛絲馬跡,隨著歷史煙消雲散。

王國維打聽大學是否有滿文、蒙文、藏文講座的聲音,在一個喧囂的時代裡,過於弱小,幾乎沒有人聽見。

※※※※※※※※※※

1980 年,日本著名作家司馬遼太郎到新疆伊犁,尋找錫伯人。

1980 年 7 月,司馬與《絲綢之路》攝製組到達伊犁。我們看一下當時《絲綢之路》在伊犁巴扎裡的拍攝現場:

〔司馬左手持裝滿薄皮包子的大碗,右手將包子塞進嘴裡,在露天餐館前東張西望,邊走邊吃。〕

司馬〔維吾爾語〕:pite mantou?(薄皮包子?)

巴郎子〔維吾爾語〕:a~ai~, ai~, manta~manta~(啊~哎~,哎~包子~包子~)

司馬〔維吾爾語發音〕:piter manta(薄皮包子?)

巴郎子對司馬〔漢語,指著司馬手上的薄皮包子問〕:你們的話,咋說呢,這個?

〔司馬沒有反應〕

司馬〔漢語〕:你是維族嗎?

巴郎子〔漢語〕:維族。

司馬〔漢語〕:哈薩克,有?

巴郎子〔維吾爾語〕:kazaq yoqu(沒有哈薩克)

司馬〔漢語〕:回族,回族呢?

巴郎子〔漢語〕:哈薩克,有。

司馬〔漢語〕:錫伯?錫伯有沒有?

巴郎子〔漢語〕:錫伯,有。

司馬〔漢語〕:你是錫伯嗎?

〔司馬與錫伯青年握手〕

司馬〔漢語〕:滿洲語,滿洲話,知道嗎?

錫伯人〔漢語〕:滿洲話不會,現在都錫伯話了。

司馬:哦,哦。

司馬站在巴扎中,邊走邊問,他知道的民族,在這裡隨地都能找到。伊犁就是這樣隨時隨地都能見到各類民族,聽到多種語言的世界,沒有人驚奇你用何種語言打招呼,他們不在乎這些。

信手寫到這裡,我又想起了司馬遼太郎拜訪玉聞精一的一段情形。一位日本作家,一位是在日本居住的伊犁錫伯人,他們是如何見面的,我們去看一看他的後記具體寫了哪些內容。

1987 年 4 月 24 日,在京都車站附近的賓館,司馬遼太郎見到時任中國文化部部長——作家王蒙。

司馬見到這位書生氣十足的部長,著實有點喜歡上他了。他特別看重王蒙簡歷上的介紹,四人幫時期,流放到新疆維吾爾自治區少數民族地區,在那裡生活,沐浴維吾爾族文化於一身,作為漢族知識分子,當時還是特別少見。司馬獨特敏銳的觀察,覺察到這位文化部最高領導身上散發出來的獨特的新疆氣息。

當時,他們見面時,離宴會開始還有十五分鐘。王蒙問他:現在寫什麼作品?司馬心裡暗想,這想必是王蒙的問候語。我也這麼問他就好了,司馬後來這麼回憶。當時,他突然想到《中央公論》連載中的《韃靼疾風錄》,就簡短的回答了王蒙的問候。

但是,面對第一次見面的中國人,司馬想:這樣的回答恐怕不是最恰當的,畢竟寫的是滿洲人統治中國將近三百年,近代中國知識分子一直深惡痛絕的,這個純樸民族興起時期和那個地區,是《韃靼疾風錄》的主要舞台。

司馬遼太郎的《韃靼疾風錄》的「來往女真人—代後記」,從初次在京都車站附近的賓館會見王蒙,作為話題進入後記正文。王蒙告訴司馬:現在中央電視台在上演電視連續劇《努爾哈赤》,深受大家歡迎。司馬吃了一驚,心想新中國一直以為清朝是個惡勢力的象徵,國營電視台上演努爾哈赤的連續劇,可見「自由化」程度,超乎想像。司馬覺得意外。

1987 年,我在伊犁師範學院上學。伊犁寬廣的馬路,兩邊排滿白楊樹的街道,隨處可見的俄式建築,早晨的太陽,總讓人聞到牛奶的香味。

我們經常去斯大林街逛游,出入綠洲影院,跑到漢人街的巴扎吃香甜的瓜果、冰其林,在舊俄羅斯領事館改成賓館的舞廳,成群結隊,齊跳瓦里斯舞,哼著民謠,合著各種民族舞蹈・・・・・・。我坐在窗前,看著眼前的「宸翰樓」橫幅,如此回想自己心中的伊犁。

兩位代表中日兩國文化界的作家,在京都如此自由交談努爾哈赤和滿洲人的話題,我自己還是前所未聞,查了一下文化交流的歷史,公開發表的記錄,還未曾發現相關話題。

1987 年,這位當年在伊犁吃過拉條子、手抓飯,會說維吾爾語的作家,在我看來像伊犁「砲齊」〔維吾爾語,意即吹牛。〕一樣,跑遍天山南北,來到京都依舊保持「砲齊」本色,不愧是喝過伊犁奶茶的漢子。我讀到後記的開頭幾句,如此暗自推想王蒙。

司馬反複閱讀《滿洲語口語基礎語彙集》後,恍惚間看到的站立在眼前的古代滿洲人,就是玉聞精一。

司馬年輕時,學過蒙古語,這被別人視作奇行,但對司馬來說自然而然,理所當然,這個感覺他至死堅定不移。後來,他也蒐集了很多有關蒙古語方面的詞典,總是逐漸忘記單詞和慣用語。據人類學學者松原正毅說,司馬學蒙古語的時候,曾對周圍揚言,將來要當「馬賊」。我知道,司馬喜歡簡樸生活的蒙古的緣由。他曾說:

「還是,怎麼說呢,這個,文明這東西,不會擁有多餘的東西,這樣的智慧很重要。多餘的東西,也就是,不是說我擁有兩台空調,有兩台電視的生活。不如說,像人的內臟器官,或者可以說,像機器一樣,沒有多餘的東西,所有的器官都在活動。

這樣的生活,作為一個人的生活,還是純潔乾淨,像擁有這些東西的,像威嚴一樣的東西,我從蒙古人那裡可以感覺到」

(《司馬遼太郎的遺產—從旅途的視點》,Kicengge 直譯司馬遼太郎口述內容)。

現在越來越明顯,地球環境越來越惡化的今日,「多餘的東西」充斥著生活的每個角落,我知道司馬想要表達什麼。

司馬說:不管怎麼樣,蒙古語曾經是全球性規模與各種語言碰撞,互相磨合後,感覺聽起來發音並不困難。

司馬如此直白道出他自己的感受。他確實對蒙古語深有感情。當然,不僅如此,他和王蒙學過維吾爾語的背景一樣,都有刻骨銘心的體會。服部四郎知道有會說滿洲語的,真正的滿洲人!就像廢礦中找到一粒黃金似得,驚喜萬分。司馬如此珍視這次相遇。

司馬介紹,據說錫伯族大概有八百到千戶,人口約有兩萬。有真正兩萬規模人,聚在一起說純粹的滿洲語,並且保存著滿洲文字,可以說,這是地球上唯一的一個地方。司馬加括弧,特別註明:據說黑龍江省有部分人在使用這個語言,我還不知道那是在什麼地方。

要談論年輕玉聞的生平事蹟和成年後的活動軌跡,我們須要把地球儀轉動一下,司馬如此寫道。

1935 年,服部四郎直奔滿洲里見到的,是青年玉聞。司馬反複閱讀《滿洲語口語基礎語彙集》後,看到恍如站立眼前的古代滿洲人,不是別人,就是玉聞精一。

時過四十多年,司馬有幸能夠見到玉聞,這位從語彙集裡走出來的青年,他就站在面前,他不再年輕,已年過七十。1982 年夏天,見面地點在橫濱的 The Yokohama Hotel,司馬遼太郎住宿這家賓館。戰後,玉聞先生從上海到台灣,居住一段時間後,輾轉來到日本,後來一直住在橫濱市區。

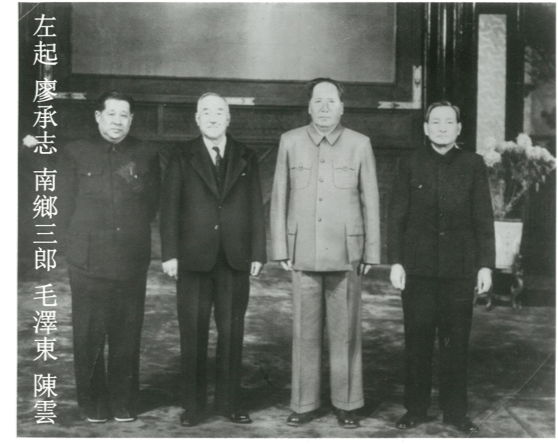

1957 年左右,他在日中進出口公司工作,公司董事長是南鄉三郎,1958 年,在美帝全面經濟封鎖中國的艱難時期,玉聞的上司,到北京見毛澤東、周恩來、廖承志,積極推進日中友好,為中日邦交正常化起了重要的作用。玉聞,他就在這家公司工作。

1957 年 8 月,在東京,有日人東鄉,拿了一份雜誌到日本橋俱樂部會館的日中進出口公司的住地,希望把這份雜誌轉交給毛澤東。

在會客室,有一中國人接待東鄉,此人彬彬有禮,八月的熱天,穿著上衣,略有四十五、六歲,像個紳士。東鄉思量,這絕不是一個小人物。他遞出名片,上面記“玉聞精一”。經過交談,發現玉聞見多識廣,博聞強記,各方面有很深的造詣。

雖然是短暫的會面,但東鄉眼裡的中國人----玉聞精一的雅量及其包容心之大,深深吸引了他。東鄉的回憶短文中如此記載,他們之間,一生中只見過一面,為了給毛澤東捎去一份雜誌的緣分。

「我住橫濱,我去見你」,玉聞說完,特意來到賓館見司馬。名片上寫著「玉聞精一」。

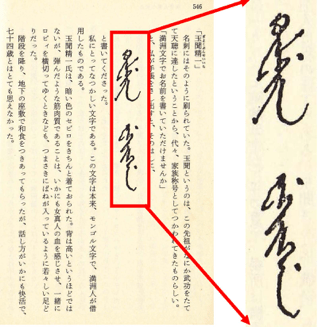

司馬說,可否給我寫滿文名字?說完,伸出筆記本,玉聞當即就在筆記本一角空白處寫下:kuwalgiya wekjingga(參看玉聞精一簽字筆跡。筆者按:依照原文圖版轉寫,正字作gūwalgiya wekjingge),司馬難以忘懷這個文字,他看到玉聞寫的滿文簽名,激動不已。

他知道滿文創字之初,借自蒙古文字。畢竟司馬年輕時在大阪外國語大學學習過蒙古語,少年時期選學蒙古語,主要目的是想進外交部,然後到遙遠的邊境工作,三十歲後開始寫小說,他曾這樣夢想過。站在眼前的玉聞的經歷,重疊在司馬自己身上。

在近代日本的出版史上,一本小說的後記,貼著滿文簽名的日文圖書,除了司馬的《韃靼疾風錄》之外,我還從來沒有見過。

玉聞身穿一身整齊的灰色西裝,身段不算太高,隆起的肌肉,特別能感覺到女真人的血性。一起橫穿賓館大廳,司馬發現,玉聞走路健步如飛。

他們走下樓梯,找了家和式的房間,一起吃飯。司馬發現玉聞言談直爽,簡直不像是一位七十四歲的人。淺黑的膚色,頭髮硬直,額頭顯出男子漢氣息,感覺很精悍。笑起來像少年,面容祥和。與玉聞攀談許久,才知道因他是家中唯一的男子,深受父母珍愛,為了預防得病,將他裝扮成喇嘛的樣子,唯一的希望就是讓他遠離病疾,當地人深信如此能保住孩子性命。

面對七十四歲的玉聞,看著他的面容,命運多舛,司馬百感交集。

聊了一會,才知道,當年,留學日本,剛好碰上滿洲國外交部的外交官考試,被人推薦,考試合格。當時,因日語不是很熟練,用俄語應考合格。這完全得益於他在新疆學就的嫻熟的俄語。我的朋友給我留言,現在是考試前拿到考卷,有些人都考不上,這人真了不起!我回覆:考前拿考卷,即使考上了,恐怕也很難成器。我說,這我不相信。

不僅司馬在尋找錫伯人,玉聞先生也一直尋找錫伯人。今天,在東京工作的吳玉楓博士寄來一段回憶如下:

我第一次去日本探親大約是1989 年 6 月 20 日,這一年比較特殊。當時因為你立新阿哥在東京電機大學留學。大概七月中旬,我們突然接到玉聞精一老先生的電話,電話裡確認你立新阿哥,是否是郭立新,是否就是從新疆來的錫伯族?隨後,他就告訴我們,說他是長期生活在日本的錫伯人,想約個時間和我們見面。當時,我們倆在日本接到生活在日本的我們錫伯族老鄉、老前輩的電話,心裡是萬分激動,特別高興!所以,就立馬約好 7 月 30 日中午,在橫濱車站與玉聞先生見面。

生活在日本的

我們錫伯族老鄉、老前輩的電話,

心裡是萬分激動!

見面那天,我和你郭立新阿哥一起去的。當天,陽光燦爛,特別濕熱!我們也覺得一個出生於新疆察布查爾的錫伯人,在那個年代是如何來到了日本,我們帶了許多疑問去見他。

第一眼見到他,他給我們的印象是身材高大,西裝革履,看上去很有學問,氣質非凡,很有修養的耆老。他見到我們顯得有點激動,用錫伯語互致問候,對我們特別親切。不停的說今天能夠見到你們特別高興!能夠見到從察布查爾老家來的老鄉,真是太高興了!我們隨著他坐上巴士,去了橫濱街附近的山下公園,他說他的眼睛有點眼病,不自覺地會流眼淚,不能被陽光照射,所以,那天他戴的是墨鏡。那天流露出很悲傷的樣子,說他的妻子兩個月前去世,對妻子的去世,感到很傷心。他說,妻子是一位很賢惠善良的日本女性。

玉聞先生移居日本後,和一位比自己年輕的日本女性相遇結婚,生活很幸福,有一子,兒子成家後,自己獨立生活。

他說他一直都很思念自己的家鄉和鄉親老友,有生之年,希望能夠回自己的錫伯老家看看,就是他心中最大的願望,你們知道,中國有句古話樹高千丈,葉落歸根呀!很遺憾,一直沒有一個好的機會能夠實現!現在年老,手腳行走不便,恐怕以後也難以實現了。

當時,看上去他面部顯出非常傷感和孤獨的表情。當時,我們看著他,心裡感到特別的難過。在海外生活多年的我們,現在終於明白了,當年那位老人的複雜的心情。然後,他說我們去中華街走一走,那時我們也是第一次去。

他的腿確實不好,行走有點困難,我扶著他的胳膊,慢慢走到了中華街,我們一邊走一邊觀看街道兩側小店舖擺滿的中國物產品,他說我們去飯店吃點東西吧,他帶我們進入了一個叫聘珍樓的中華料理店吃的飯。他說他還記得,而且特別懷念家鄉的錫伯餅和花花菜(他用錫伯語說)。

吳玉楓博士寄來的留言,給我莫大的寬慰。他們夫婦是在日本第一位見到玉聞先生的錫伯人,也是玉聞先生多少年來,第一次見到牛錄來的錫伯年輕人。那一天,他的心裡一定充滿喜悅。我理解他當天為何帶著墨鏡,為何會說他有眼病。這一年玉聞妻子逝去,他怨自己,為何一直活到這個歲數・・・・。

這一天,他們仨人,在橫濱中華街的中餐館,一起吃飯,玉聞先生點了自己最喜歡的皮蛋,郭立新博士說,這些情景至今記憶猶新。

想起來了!我給玉聞祐回了第一封信〔2016 年 2 月 18 日 9:11〕:

玉聞先生:您好!

感謝您的回信,我是依拉齊牛錄出身的Kicengge。當然,用羅馬字也可以寫成Kicengge Sumur。現在大學主講歷史,家住京都。

找了二十年了!終於找到了!

現在電車上,到了研究室就給您打電話,非常高興。我的電話是 090-000-0000。三十分鐘後,我給您打電話。請多關照。

Kicengge

寫到這裡,我聽到收信的音響,傳來柔和的一聲「叮鈴」,提醒我收到信件。我背起行囊,帶上寫字錄製用的傢伙,走出大門,直奔東京。

〔致謝:衷心感謝郭立新博士、吳玉楓博士提供並允准發表回憶短文及珍貴合影照片〕

參考文獻:

- 《大阪每日新聞》(1935.5.27,日文)

- 司馬遼太郎,《韃靼疾風錄》,東京:中央公論社,1991 年。

- 謝維揚等主編《王國維全集》第十五卷,杭州:浙江教育出版社、廣東教育出版社,2009 。

- 王慶祥、蕭文立校注,羅繼祖審訂,長春市政協文史和學習委員會編,《王國維羅振玉往來書信》,長春:東方出版社人,2000 。