鄭成功忠於明朝,在他自己的時代,以及終有清一朝,是沒有疑義的,也是他受人尊崇的原因之一。他最後大失反清復明志士之心,是另外一回事。他一生奉明正朔,並未僭越。現在有些人,不懂「帝」、「王」之分,以為稱王、稱藩即為僭越,殊不知鄭成功在隆武朝儀同駙馬,起兵後,形同帶兵在外的藩鎮,是以稱藩;軍隊稱藩兵,命令稱藩諭,部下則稱他為藩主。永曆帝封他延平王、潮王,他理當可以稱王,但他以未能恢復國土為恨,終其世不敢稱王。這點可從他和荷蘭人議和時堅持使用「大明招討大將軍國姓」的頭銜,得到佐證。他逝世前,遙傳永曆帝遇害,有人建議他改元,被他一口回絕,說:「皇上西狩,存亡未卜,何忍改年!」

我們可以批評鄭成功的很多作為,但終其一生,他沒有違反他的時代所認定的「忠」的標準。活在一個忠與不忠是「存活」也是「存在」的問題的年代,他們不會比我們對此更不敏感。鄭成功的作為是有很多可議的地方,比如他幾次和西南最大反清力量李定國約期會師,卻爽約了。

但是,青年鄭成功曾奉永曆帝之旨,親自率軍南下勤王,事在永曆四年(1650)閏十一月。海上征戰,過程險惡、艱辛。已經打到大星所(廣東惠州塩州港西),突然得知中左所(廈門)被清軍襲破,鄭鴻逵遣使請成功班師,成功回答說:「奉旨勤王,今中左既破,顧之何益!且咫尺天顏,豈可半途而廢?國難未報,遑顧家為!」這一段話十分生動,鄭成功的面目躍然紙上。既然廈門已經被攻破了,回去無用,而永曆帝就近在眼前,不能中途而廢,因此堅持不回師。然而當三軍得知廈門情況,擔憂家人,軍心思歸,哭聲遍地,各鎮也來勸成功回船。最後因為擔心兵變,不得已班師。讓人想起馬嵬坡「六軍不發」的情勢。鄭成功於是面向南方,向永曆帝拜陳班師之因,揮淚痛哭,三軍哀慟。楊英《先王實錄》如此描寫著。朱希祖對鄭成功不是那麼以為然,也說這段記載「實為成功大增光彩」。這一年鄭成功二十七歲,或許還沒夾雜那麼多的政治考慮。

寫到這裡,海洋之子已經過世了,我們也該擱筆了。但是英雄的生命不結束於死亡的那剎那。小福松出生前,世界不知有他;國姓爺過世後,世界則再也無法沒有他。

二〇〇六年的夏天,在平戶川內浦,走在白沙灼透腳心的千里濱,我想起三百四十餘年前,一位荷蘭人親眼見識到國姓爺的「武功」:

千里濱的白沙上彷彿響著國姓爺颯颯的馬蹄聲,田川氏含笑看著。

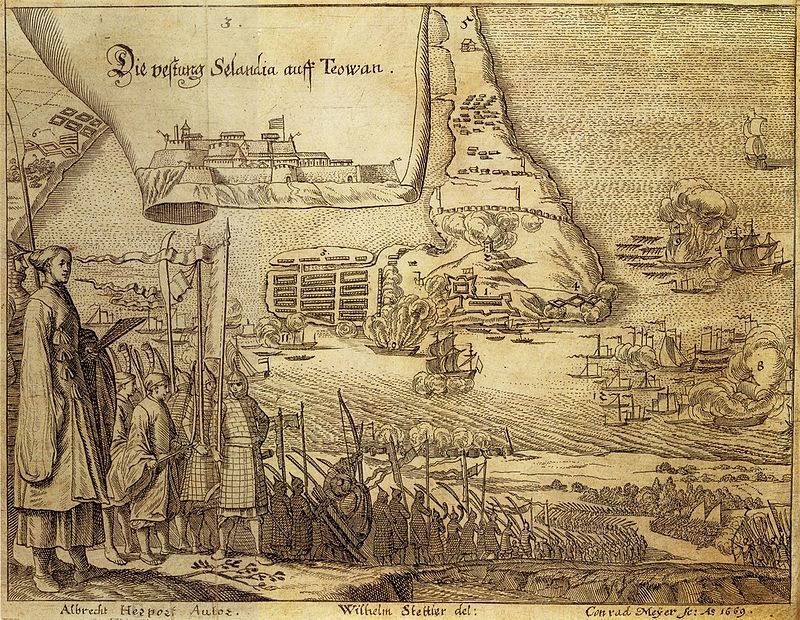

神箭手的這一段記載來自《梅氏日記》。梅氏不是中國人,他是荷蘭東印度公司的土地測量師,名叫 Philippus Daniël Meij van Meijensteen,江樹生在翻譯他那劫後餘生的文獻時,可能為了簡潔易記,就稱他為梅氏。梅氏在臺灣居住十九年,國姓爺攻打普羅岷西亞城(赤崁城)時,他跟著地方官貓難實叮(Valentijn)投降,但其實就是被俘虜。由於他是測量師,有國姓爺需要的技術,加上國姓爺不知為什麼好像還很喜歡他,鄭荷議和談判時也要他協助,所以他有機會接近國姓爺,見識到他治軍治民的殘暴,甚至親眼看到他發病(看來像癲癇症)。

可能由於國姓爺還欣賞他,在被俘虜的二百七十位 VOC 的人員中,最後只有三人倖存,他是其中之一。熱蘭遮城升白旗後,他得以返回巴達維亞城,以日記方式,寫下這八個多月的試煉和見聞。這份珍貴的史料,若非日治時期的日本學者與戰後的臺灣學者接力賽般的努力,恐怕還埋藏於荷蘭檔案館龐大的 VOC 卷宗裡,乏人問津。現在《梅氏日記》有江樹生譯註的中文版。梅氏的故事,是殘酷物語中的幸運與說不上來的友情。

(十一)

當我離開千里濱,打算搭乘約一個鐘頭才一班的公車回平戶市時,陽光已經稍稍減弱,道路兩排椰子樹,娉娉亭亭,直讓我想起南臺灣。路邊立有大看板,貼著鄭成功戎裝立像,標語寫著:「平戶誕生的亞洲英雄國姓爺鄭成功」,下有小字「誕生之地川內町」。

在富庶的江戶時代,人們沒有忘記有一半日本人血統的國姓爺。正德五年(1715)大坂的竹本座第一次演出近松門左衛門的《國性爺合戰》人形淨瑠璃(以三弦伴奏說唱的木偶劇),大受歡迎,連續上演十七個月。人們興高采烈欣賞那悖離中國歷史的故事──觀眾當然無從知道哪些情節不符合史實,誰在乎呢?誰又在乎「國性爺」應該寫成「國姓爺」?然而,遠在扶桑之西的大陸,人們被迫忘記海上的故事,被迫從集體的歷史記憶中徹底抹除。只有少數人抗拒潮流努力想記住,用各種方式記住,甚至用小說體裁(如江日昇《臺灣外記》)。

由於鄭成功而成為以漢人為社會主導人口的臺灣,民間私自祭祀他,建有開山王廟。直到清季牡丹社事件之後,沈葆楨奉命辦理臺灣事務,奏請皇帝建祠,以表揚忠良,於是才有我們現在都知道的延平郡王祠。沈葆楨為該祠撰寫楹聯,云:「開千古得未曾有之奇,洪荒留此山川,作遺民世界;極一生無可如何之遇,缺憾還諸天地,是創格完人。」這幅對聯很有美學張力,但更重要的,它生動地勾勒鄭成功的一生,且總結了漢人社群對鄭成功的評價──開闢臺灣,盡忠明室。

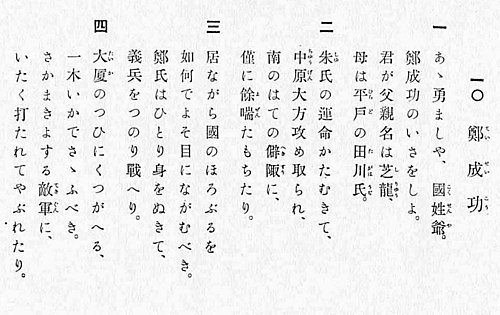

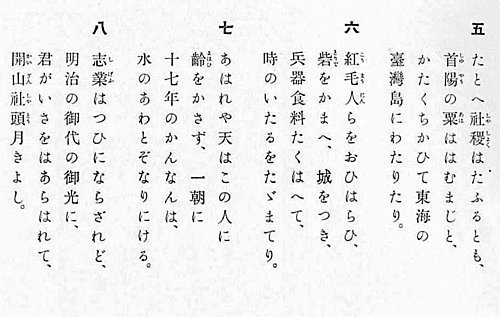

儘管從沈葆楨開始清廷「積極治臺」,最後臺灣不得不承受甲午戰爭失敗的代價,被清廷「永遠讓與」日本。殖民地臺灣傳唱著〈鄭成功〉之歌。今年(2008) 6 月,我和幾位年輕朋友拜訪臺灣史前輩學者王世慶 先生, 王先生上個月剛滿八十。他以好心情,為我們唱在公學校唱歌課學到的〈鄭成功〉之歌第一節。這首歌曲調非常明亮、輕快、爽颯,英氣煥發,有那個時代兒歌的特色。歌詞很長,分為八節,歌頌哀悼鄭成功的一生。茲將前三節迻譯於下:

鄭成功的功績喲

君之父名為芝龍

母親是平戶的田川氏

二、朱姓的命運傾頹

中原大部分遭佔領

南邊的偏僻地方

僅僅苟延殘喘

三、居此世間國之滅亡

如何能坐視不救

鄭氏一人拔身而起

募集義兵以戰

作者附記:

臺灣公學校唱歌課教唱的〈鄭成功〉,非常好聽,可惜礙於著作權,無法將歌曲放於部落格上讓讀者欣賞,真的很可惜!希望以後有機會解決這個問題。以下是歌詞全文:

《公學校唱歌》(第五學年用)〈鄭成功〉歌詞

(十二)

鄭成功過世後,第二年魯王也逝於金門。關於魯王朱以海,我們一般人並不熟悉,但是對反清復明志士而言,這是明朝的真正結束。因為永曆帝已於兩年前遇難,在有血統才有正統的舊時代,魯王是最後可能稱帝的人選。我們最後的志士張煌言曾冀望魯王能繼承正統,改稱大號,以號召天下、維繫人心。他的最後一絲希望,在魯王逝世後,徹底破滅了。

南京之役慘敗後,張煌言一直在浙東海濱孤軍奮戰。當他得知鄭成功攻打臺灣時,深不以為然,派羅子木送信給鄭成功,力勸他放棄攻打臺灣,及早班師返回廈門,以廈門為基地,再圖進取。這就是著名的〈上延平王書〉,文辭、情感、說理、引喻相互輝映,是珍貴的歷史文獻,也是文學瑰寶。但是,張煌言不是為了留下美文寫這封信,他最大目的是想說服鄭成功。他相信文字的力量,相信歷史典故的說服力。可惜顯然沒有打動鄭成功。

魯王逝世後,張煌言散兵隱匿到孤懸海上的懸嶴島。懸嶴島是舟山群島的一個小島,荒瘠沒人居住,南邊有港口,北邊則是峭壁。追隨他只有故參軍羅子木、門生王居敬、侍者楊冠玉,以及將士數人、舟子一人。這個島沒什麼生產,必須定期出去買米,也就是在這種情況下,已經降清的舊部屬想賣主求榮,設計得知藏身之地。他們半夜從山後峭壁攀藤而入,暗中突襲,張煌言、羅子木、楊冠玉和船夫被捕。這天是 7 月 17 日 ,19 日張煌言等人抵達故鄉寧波,「觀者如堵牆」。接下來約兩個月是「從容就義」的歷程。

「慷慨赴死易,從容就義難」,他的同鄉黃宗羲為他撰寫墓誌銘,開宗明義這樣提醒我們。假如您是張煌言,妻子族人被關在監獄,就等著您投降,又不斷有人軟硬兼施,勸您投降。您如何「從容」?移送省會杭州時,張煌言出寧波城門,再拜歎道:「某不肖,有孤(辜)故鄉父老二十年來之望。」到了省會,張煌言雖然在監獄中,但受到上賓的待遇,那些降清的舊部屬都來探望他,官吏想見他的也沒被禁止,他整天南面坐,拱手不起,「見者以為天神」。杭州人還爭相賄賂看守的人來見他,也有來索取書法的,堆積如山,他「稱情落筆」。 九月初七是張煌言處死之日。到了刑場,他遙望鳳凰山一帶,說:「好山色!」然後賦絕命詞,挺立受刑。羅子木,楊冠玉,以及船夫從死。妻子和兒子早他三天被處決。侍者楊冠玉是張煌言鄞縣同鄉的小孩,故家後裔,父母死後,追隨張煌言。臨刑時,主事者看他年紀輕,想放他一馬,他說:「司馬公(張煌言)死於忠,某義不忍獨生。」伸長脖子就刑。

「一片孤忠,是天地間一男子」的張蒼水,留下絕命詩,云:「我年適五九,復逢九月七;大廈已不支,成仁萬事畢」。五九四十五。張煌言生於萬曆四十八年(1620) 六月九日 ,大鄭成功四歲,原本和成功一樣,是個書生,因為明朝傾覆而倡議破家,兵馬倥傯二十年,逝世時(1664)四十五歲。他留有一女,嫁了全祖望的族叔。這位女兒八十歲時,曾為十八歲的全祖望講述張煌言的事情,以補黃宗羲之墓誌銘與楊遴之記述的闕遺。青年全祖望緊抓著紙傾聽,聽後記錄,活像我們今天的口述采訪。失敗者的歷史,幸尚有地緣和年輕人可以依賴。

南明不結束於鄭成功之死,而結束於張煌言之死。我們的海洋之子齎志以逝,英雄相惜的寧波男子,何嘗不是?雖然鄭成功攻取臺灣讓張煌言大大失望,但是張煌言逝世前一年寫的〈祭延平王文(癸卯)〉,稱延平王「勳追武肅,忠貫汾陽」。武肅是吳越王錢鏐,汾陽是郭子儀。先一年,鄭成功還未「感冒風寒」時,張煌言仍不死心,在〈答曹雲霖監軍書〉中,說他認為「延平王為千古第一流人,欲為千古第一等事」,不可能忍心坐視同志危阨而不策應。然而,那「再揮水犀(水師),以射天狼」的機會終究永遠不再有,永遠不再有。

最後,我想像,我在想像的鍵盤上,敲下一個悲愴的音符,願海風吹它到名為「過去」的陌生國度……

(全文終)

(本文作者為臺大歷史系教授)

- 《明清史料》丁編第二本〈敕諭海澄公鄭成功稿〉六月二十八日用寶(順治十一年)。

- 《倭寇圖卷》,東京大學史料編纂所藏,複製版。東京:株式會社近藤出版社,1974。

- 江日昇,《臺灣外記》。福州:福建人民出版社,1983。

- 沈虬,《河 東 君記》,轉引自徐鼒,《小腆紀年附考》。北京:中華書局,1957/2006。

- 阮旻錫,《海上見聞錄》〔臺灣文獻叢刊第二四種〕。臺北:臺灣銀行經濟研究室,1958。

- 郁永河,〈鄭氏逸事〉,《裨海紀遊》〔臺灣文獻叢刊第四四種〕。臺北:臺灣銀行經濟研究室,1959。北京:中華書局,據明崇禎年間雲間平露堂刻本影印,1962。

- 夏琳,《閩海紀要》〔臺灣文獻叢刊第一一種〕。臺北:臺灣銀行經濟研究室,1958。

- 徐光啟,《徐文定公集》卷之四〈海防迂說‧制倭〉,收於陳子龍等選輯,《皇明經世文編》卷四九一。北京:中華書局,據明崇禎年間雲間平露堂刻本影印,1962。

- 徐鼒,《小腆紀年附考》。北京:中華書局,1957/2006。

- 張煌言,《張蒼水詩文集》〔臺灣文獻叢刊第一四二種〕。臺北:臺灣銀行經濟研究室,1962。

- 梅氏(Philippus Daniël Meij van Meijensteen)著、江樹生譯註,《梅氏日記──荷蘭土地測量師看鄭成功》。《漢聲雜誌》132(2003年3月)。

- 陳子龍等輯,《皇明經世文編》。北京:中華書局,1962據明崇禎年間雲間平露堂刻本影印。

- 黃宗羲,《賜姓始末》〔臺灣文獻叢刊第二五種〕。臺北:臺灣銀行經濟研究室,1958。

- 廈門大學臺灣研究所、中國第一歷史檔案館編輯部主編,中國第一歷史檔案館滿文部選譯,《鄭成功滿文檔案史料選譯》。福州:福建人民出版社,1987。

- 楊英,《延平王戶官楊英從征實錄》。臺北:中央研究院歷史語言研究所,1931據舊鈔本影印。

- 楊英著、陳碧笙校注,《先王實錄》。福州:福建人民出版社,1981。

- 臺灣總督府編,《公學校唱歌 第五學年用》。臺北:臺灣總督府,1935。

- 鄭亦鄒,《鄭成功傳》[臺灣文獻叢刊第六七種]。臺北:臺灣銀行經濟研究室,1960。

- 鄭舜功,《日本一鑑.窮河話海》。臺北:臺灣大學,1939影印舊鈔本。

- Campbell, W. M. (1903; 1992), Formosa under the Dutch: Described from Contemporary Records. London : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd.。臺北:南天書局景印。

- 山形欣哉,《歴史の海を走る──中国造船技術の航跡》。東京:「中國文化百華」編集室,2004。

- 木田昌宏,〈平戸オランダ商館から輸入された品々と輸入額〉,長崎教育委員會編,《日蘭關係資料II(縣外編)─長崎縣文化財調查報告書第180集─》。

- 石原道博,《國姓爺》。東京:吉川弘文館,1986。

- 石萬壽,〈論鄭成功北伐以前的兵鎮〉,《幼獅學誌》11:2(1973年6月)。

- 石萬壽,〈論鄭成功北伐以後的兵鎮〉,《臺灣文獻》24:4(1973年12月)。

- 朱希祖,〈延平王戶官楊英從征實錄序〉,楊英,《延平王戶官楊英從征實錄》。臺北:中央研究院歷史語言研究所,1931據舊鈔本影印。

- 江樹生,《鄭成功和荷蘭人在臺灣的最後一戰及換文締和》,《漢聲雜誌》45(1992年9月)。

- 吳正龍著,《鄭成功與清政府間的談判》。臺北:文津出版社,2000。

- 岩生成一著、許賢瑤譯,〈明末僑寓日本支那人甲必丹李旦考〉,收入村上直次郎、岩生成一、中村孝志、永積洋子著,許賢瑤譯,《荷蘭時代臺灣史論文集》。宜蘭:佛光人文社會學院,2001。

- 林田芳雄,《鄭氏臺灣史──鄭成功三代の興亡實紀》。東京:汲古書院,2003。

- 松浦史料博物館編,《史都平戶──年表と史談》。平戶市:財團法人松浦史料博物館,平成12年8版改訂。

- 陳國棟,〈哭廟與焚儒服──明末清初生員層的社會性動作〉,《新史學》第3卷第1期(1992年3月)

- 陳國棟,「從獲任南澳副總兵一職看鄭芝龍降明後十年內的任官」,發表於中央研究院歷史語言研究所九十五年度講論會(2006年11月13日),未刊稿。

- 陳寅恪,《柳如是別傳》(全二冊)。臺北:里仁書局,1985。

- 傅衣凌主編、楊國楨、陳支平著,《明史新編》。北京:人民出版社,1993。

- 楊彥杰,〈鄭成功兵額與軍糧問題〉,《學術月刊》1982年8月號。

- 楊國楨,〈十七世紀海峽兩岸貿易的大商人──商人Hambuan文書試探〉,《中國史研究》(季刊)2003年第2期.總第97期。

- 楊雲萍,〈鄭成功之歿〉,收於氏著,《南明研究與臺灣文化》。臺北:臺灣風物雜誌社,1993。

- 楊雲萍,〈鄭成功焚儒服考〉,收於氏著,《南明研究與臺灣文化》。臺北:臺灣風物雜誌社,1993。

- Ralph C. Croizier, Koxinga and Chinese Nationalism: History, Myth, and the Hero. Cambridge , Mass. : East Asian Research Center , 1977.