為了負擔家計,洪桐葉中學畢業後,便在叔叔的介紹下,至洋行擔任學徒。

洋行老闆烈佛溫不但要求洪桐葉學習法文,包辦公司大小事務,甚至還要幫老闆娘修腳。

洪桐葉雖然覺得辛苦,但為了一家三口的生活,只好咬牙承擔。

沒想到母親卻在此時生病了,為了籌措醫藥費,

洪桐葉向老闆請求預支薪水,卻遭到對方尖酸刻薄的羞辱。

就在洪桐葉近乎絕望之際,意外認識了柳少樵,並接受他的雪中送炭……

打聽了彭汶學的住址,洪桐葉抽個時間去拜望他。由於一百元的突如其來,洪桐葉對於這位「瞎哥」老有一點好奇之感。從彭汶學,不知怎的,洪桐葉又老是牽聯想到妹妹金鈴,腦筋裏像著了精靈似的。

輕輕搖著頭,洪桐葉自己也笑了。

彭汶學住在界路一條老舊的弄堂裏,弄堂口擺個兌角子的香煙攤,再加一個修鞋匠,另一邊又是一間老虎灶,把通路幾乎都塞斷了,出出入入極不方便。弄堂對面,隔馬路是北火車站,人潮擁出擁進,每天不知有多少次,亂嘈嘈極少有片刻的寧靜。

洪桐葉側身走進弄堂,摸到門牌,就覺得有一股怪味衝鼻,他好像從來不曾遇到過這樣的氣味,不知道那是從什麼東西發出來的。

二房東住樓下,用著灶間,把亭子間祖給彭汶學。對於洪桐葉的來訪,彭汶學表示最大的歡迎,一逕讓他到前樓上坐。一邊說:

「我和一個朋友同住,前邊坐吧。」

前樓又隔做兩間,靠扶梯的一間,黑洞洞的設個床舖。靠窓一間,有個寫字檯,幾張破沙發。和彭汶學同住的朋友,這時正埋頭在寫字檯上寫什麼東西。他聽到彭汶學說話,把寫著的東西往抽屜裏一塞,忙著站了起來。洪桐葉打量他、年紀大約比自己大幾歲,人瘦瘦的,細高身材,蓬鬆鬆一頭亂髮。滿腮鬍子,少說也彀半個月不曾刮了。

彭汶學介紹這個人,他名叫柳少憔,湖南人,會說幾句上梅話。寒暄落坐之後,洪桐葉致謝了彭汶學,並道明來意。彭汶學很高興,大聲說:

「洪大媽招呼喫飯,我怎敢不到?祗是,桐葉兄,我希望你也約著少樵。他也不是外人,我們常一道啃大餅油條過日子,我們是難兄雜弟。」

「我心裏正這麼想呢,柳先生賞光才好。」

「有得喫喝,我是從不推辭的。」柳少樵抓抓自己的頭髮,往沙發上一靠,打個哈哈說,「不過你不能叫我柳先生,我有個名字,你叫我名字,我不喜歡人家叫我什麼先生!」

「少樵就是這樣一個爽快人。桐葉兄,我們一見如故,大家好朋友,你就免俗了吧。」

「那麼你口口聲聲叫我什麼兄,歲數卻比我大,我也不能接受,請你也改了。好不好?」

「好,我一定遵命就是。」

柳少樵讓洪桐葉吸煙。他本不吸煙的,但在兩個痛快朋友面前,他竟不推辭,接了過來,學著吸了。柳少樵說:

「人的姓名,不過是個符號。這叫香煙,這叫自來火,這叫桌子,你哄洪桐葉,我叫柳少樵,並沒有什麼分別。前幾年、有人主張廢姓,我最贊成。錢玄同首先提倡,改名叫疑古玄同,值得我們青年人效法。不過這疑古二字還不彀澈底。古,就是說老的,舊的。老的,舊的,必定沒有好貨,打倒就是,還有什麼值得疑的?」

彭汶學伸個大姆指頭對著洪桐葉說:

「你不河以不聽聽少樵這套理論,他經常為報紙雜誌寫稿,肚子裏有點玩藝兒。」

「原來是位作家!」

「作家倒也不是,」柳少樵搖搖頭說,「我不過喜歡研究罷了。」

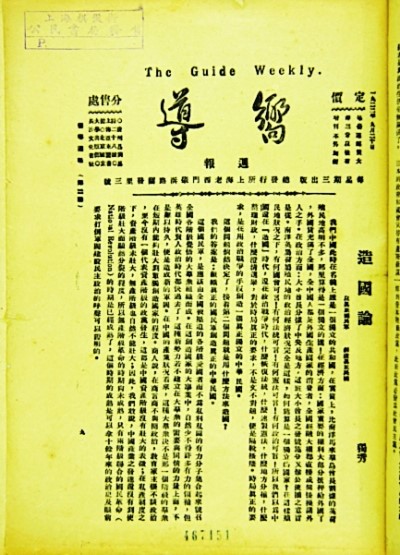

洪桐葉看看屋子裏並沒有什麼書籍,心裏納悶,難道一個常寫文章的人會不看書?卻見桌子上放著一本薄薄的雜誌,不覺伸手取來,隨便看看,封面題著「嚮導」兩字。洪桐葉這幾年在洋行裏學徒,一心學法文,對於中國書報,久不留意了。對著這本「嚮導」,還是初次見面,翻翻,題目和作者的姓名都是生疏的,讀了幾行,竟不懂他說些什麼。不由自言自語的說道:「這是本什麼書?」

「這是中國共產黨的機關雜誌。」柳少樵隨口說。

一聽到「中國共產黨」這幾個字,洪桐葉心神為之一震,他睜大眼睛,哼了一聲說:

「共產黨?我聽說共產黨共產共妻啊!」

「誰告訴你的?」

「很多人都這應說。」

「你見過來?」

「沒有。」

「沒有見過的事,你怎麼相信?」

洪桐葉沒有回答,柳少樵接著證:

「共產主義是造福人類的一種理想,現在懂的人還少。如果你有興趣,慢慢研究下來就會明白,這也不是一句話兩句話可以說得清楚的。」

「你這本書從什麼地方弄來的?」

「書店裏買的。」

「書店裏也賣共產黨的書?」

「怎麼不?多得很呢。你抽空見自己去逛逛就知道了。連張競生的性史都公開擺在櫥窗裏發售呢。」

對著這樣一位新交的朋友,洪桐葉頗覺自愧,因為他又不知道所謂「張競生的性史」是一種什麼書。想問,不好意思,不覺臉上有點發紅。柳少樵看了,竟放聲大笑,對著彭汶學說:

「想不到我們這位新朋友竟是個雛兒,這等老實!」

「他不像你亂七八糟!」

這說得洪桐葉臉更加紅了。囁嚅著說:

「這幾年,我在法國洋行裏做事,忙,外邊的事情一點也不知道,真變成一個呆子了。」

說者,他有一點無地自容的羞愧,又有點自恨。

「我想,我落伍了。請兩位不要見笑!」

彭汶學見他說得可憐,忙道:「少樵,我們不談這個了。時候不早了,我們和桐葉外邊喫飯吧。」

「那怎麼行?」洪楓葉忙站起來說,「我原是來內你們喫飯的。」

「洪大媽那一頓不在今天,今天算我的。我們不過隨便塞飽肚子罷了,又不是請客。」

柳少樵說了,走到後樓去,用張報紙包了幾本書出來,塞給洪桐葉 笑笑說:

「初次見面,無以為敬。幾本小書,你拿去看吧。你如果臉薄怕羞,最好臨睡之前,關起門來讀,自會發現人生大道,奧妙無窮。」

「什麼書?」

「這時候不必多問,總之開卷有益,我不冤你!」

彭汶學笑道:

「看人家洪大媽好好的孩子,教你給撥弄壞了!」

「你懂什麼,快不要瞎說!」

三個人剛要往外走,洪桐葉又一陣聞到剛才在後門外邊的那種怪味,覺得有點要作嘔,很不好受。那味道好像是從前窗隨風吹進來的。便問:

「這是一種什麼味道?」

「隔壁是一家煉豬油的小工廠,這個是豬油香。」柳少樵說。

「你說香,我說是臭,我真受不了!」

「久了,習慣了,你就好了。你難道會不知道『入鮑魚之肆,久而不聞其臭』那句話?」

「但願我能遠看它一點,不要那習慣也罷了!」

「實逼處此,祗怕你遠不了它!」

在一陣笑聲中,三個人走了出去。

洪桐葉手拿著柳少樵送給的那包書,心裏多少有點不安。到底是什應書?教我關起門來讀,總不是什麼好書吧?這樣想著的時候,他便有點緊張,拿著那包書的手,揑得更緊了。他生怕滿街的行人看到他的書。

擾了他們的晚飯之後,洪桐葉回家告訴母親,客人約好了。妹妹問:「你手裏拿的什麼東西?」

「書。」

「什麼書?先借給我看看。」

「不,我還沒有看呢。」

妹妹上來就奪,洪桐葉拔腿跑了。

回到洋行,剛要收拾就寢。法國老板娘跑來告訴他說:「我已經同老板講好,今年北戴河避暑,要帶你同去。因為我少不了你替我修腳。」

洪桐葉聽了,覺得有點委屈,卻一時不知道如何回答。老板娘催問道:

「怎麼?你聽到了沒有?我說的話。」

「我聽到了。」

「那麼,你答應我同去?」

「我想我是學生意的,我還是留下來幫買辦做生意吧。」

「老板真正的生意在北戴河。每年夏天,他在那里和許多將軍有交易,老板也要你去幫忙他。」

見洪桐葉不言語,老板娘又說:

「北戴河地方真好,你也趁機會去玩玩,老蹲在上海有什麼意思?我們教你游海水,那邊的海水浴場好極了。還有,我也答應你替別的女人修腳。那邊很多外國女人,你可以定出價錢來,替她們修腳,她們一定歡迎。一個夏天你可以賺很多錢。你賺了錢,我們不要你的,祗不教老板給你出旅費就成了。你自備旅費,跟我們到北戴河去。」

「到了那里,要是賺不到錢呢?」

「包你賺得到,我給你介紹許多許多外國女人,她們都是肯為修腳花錢的。」

洪桐葉想想,答應下來。

老板娘湊上去,在他的額上輕輕吻一下,說:「這才是我的好孩子!」

她說了,出去。洪桐葉覺得頗有睡意,就把房門關了。幾年以來,他一直睡在樓梯底下的暗室裏,一榻一燈和一堆打掃清潔的用具,此外別無長物。這個地平天斜的三方形臥室,原也放不下再多的東西了。他把吊在狀頭上的一盞直垂的燈,放得更低一點,打開柳少樵送的一包書,他急於一瞧這個悶葫蘆。

這一瞧,不打緊,洪桐葉的睡魔逃走了。他頓時精神百倍,神經從所未有的緊張,呼吸也急促起來,他飄飄然飛進另一個世界去了。

原來那正是張競生所輯印的那本震動一時的「名著」,還有幾本同類的書。

洪桐葉一夜不睡,第二天早上拖著疲嬾的身體,開門去打掃,開始他一整天繁忙喫力的工作。他由於營養不良,一直是一張黃黃的臉,成為一個名符其實的黃人。今天,黃之中透一點白,尤其是兩片嘴脣。兩隻陷下的眼睛,周圈烏黑。

他一邊工作,一邊恨自己,為熱中什麼買辦,虛度了寶貴的青春。人生貴適意耳,洪桐葉已經稍稍覺得他應當追求別的什麼了。

從此,他不知不覺地自願接近柳少樵,差不多每天都抽空見個面,窮聊一番。那柳少樵,自從在洪大媽的酒席之上,「驚艷」洪金鈴之後,對於洪桐葉也更加親熱了,一直趕著他叫老弟,自稱哥哥。洪桐葉也不客氣,人前人後,總叫他樵哥。這時候,那位瞎哥彭汶學通靠後了。彭汶學因此心裏頗不舒服,他有點醋意。他不料到由他引進來的洪桐葉,竟騎到自己頭上來了。有一回,柳少樵同看洪桐葉外出,把彭汶學扔在樓上,招呼也不打他一個,彭汶學氣了,立在樓梯頂上,大聲叫:

「兔兒,兔兒!」

眼鏡一直滑到鼻梁上,唾沫亂飛。

柳少樵回過頭來瞪他一眼,拉拉洪桐葉,輕輕說聲「不要理他」,一逕走了。

一去兩個月,洪桐葉從北戴河回來了。除去還給法國老板全部旅費之外,他還淨賺二百多塊錢,這是累積的修腳的工資,一刀一刀削出來的一點「血汗錢」,也是洪桐葉有生以來自力賺進的第一筆最大的錢。洪桐葉多年有個願望,希望能由自己奉養老母,照顧弱妹。但臨到最近,他的觀念,他的心情,都起了顯著的變化,他不再以為他竟有那樣的責任和義務了。因為每個人都應自食其力,母親和妹妹豈能例外?天下之人多矣,僅僅想到母親妹妹,照柳少樵說,那實在是淺薄自私的虛偽的人道主義。

「當時令尊令堂同床共枕的時侯,何嘗先有個藍圖,為製造你這樣一個寶貝兒子而流下最後一滴汗!你祗是不期而遇,從副作用之下產生的一粒滓渣而已。喫過飯的人,不得不洗那個又髒又膩的飯碗,你正是那個飯碗。應當明白:他為了喫飯,才不得不硬著頭皮洗碗,他未必真愛那隻碗!」

聽到柳少樵這種怪論,洪桐葉見聞為之一廣,但還有多少不明白,就說:

「也難得他們費十幾二十年的長時間,才把子女撫養大起來。」

「你小,飯送到嘴上都還不會喫。他不撫養你,難道要你撫養他?」

洪桐葉想想,這也有道理。

因此,北戴河帶回來的一筆錢,他一半分給柳少樵,一半留著自己用。他偷偷告訴柳少樵:

「不要教彭汶學知道,怕他要討還那一百元醫藥費。」

柳少樵一聽笑了。

「傻瓜,你還以為那一百元是彭汶學的?那是我的!」

洪桐葉這倒奇怪起來:

「你和我們不認不識,那是怎麼回事?」

「提是彭沈學向我提的。要不,我怎麼知道你?我聽著你那個情形,覺得你這樣一家人也許會有用處,就教彭汶學送錢給你。我撒下一把米,是為偷雞,我不做慈悲事。修橋補路,讓別人來吧。」

「原來我中了你的陰謀詭計了!」

兩個人說著高興,柳少樵抱住洪桐葉就親了個嘴。洪桐葉掙開,用手絹擦擦嘴說:

「真受不了你這股煙臭!」

柳少樵還追著要抱他,他忙跑下樓去。

亭子間裏的彭汶學,猛一下開門出來,大叫:

「兔兒,兔兒!」

洪桐葉的北戴河之行,還有更大的收穫。他在海灘上,無意中認識了頗負盛名的郭心如教授和他的夫人。

在海濱浴場上,法國老板和一對中國夫婦,兩家的更衣室是緊鄰。這位紳士型的中國先生,留著長長的頭髮,一撮卓別林式的小鬍子,蒼白的臉,中等身材。夫人又矮又胖,粗手大腳,圓圓的一張臉。但先生對她,溫存體貼,愛護備至。兩夫婦海浴和休息的時間,和烈佛溫一家差不多先後。因為他們談話,常用法語,也常用德語,說中國話的時候則是滿口京片子,這便引起了洪桐葉的注意,覺得他們是一對高尚的人物,有時就不免多看他們幾眼。

郭教授夫婦留心到洪桐葉,是從修腳而起。這樣一個秀雅的青年,說著一口流利的法語,倒像個大家子弟。但他的職業與他的外表極不相稱,他竟是一個仟腳師傳。一直有很多外國女人來請他修腳,修完之後扔給他錢,他一邊收下來,一邊說聲謝謝。

一天,烈佛漫一家下海去了,洪桐葉靠在布蓬下面的布椅上休息。郭教授夫婦來了。洪桐葉便初次和他們打招呼:

「先生,你們今天來得晚。」

「是的,我們今天晚一點。你們早來了?」

郭夫人說著坐下,看看洪桐葉,問道:

「你跟法國人從上梅來?」

「是的。」

「你在操堂裏作事,他們僱你出來的?」

「不,我不在操堂裏作事。」

「那麼,你怎麼會修腳?」

「我學修腳,原為伺候老板娘一個人的。」洪桐葉臉上一陣紅,有點不好意思,「現在,為了找點外快,作避暑的旅費,所以——」

「你單替外國女人修?」

洪桐葉略略遲疑一下,點頭說道:

「是的。」

郭夫人向郭教授笑笑。郭教授道:

「你進過學校嗎?」

「我是中學畢業。」

「你法語講得不錯。」

「我在這一方面下過苦功,我的法文程度比中文好。」

「你喜歡你現在這個職業?」郭教授對於洪桐葉有一點愛惜之意,就這麼問了一句。

「不,我不喜歡。」

「那麼,怎麼不改行?」

「沒有機會,我的叔叔不願意我改行。」

「你的叔叔是幹什麼的?」

「我的叔叔,」洪桐葉頓一頓,終於說,「我的叔叔就是洪百莊,一直在做鐵路局長的。」

「洪百莊?」郭教授透口氣,從布椅上坐直了說,「在法國留學的時候,我們就認識。那麼,令尊呢?」

「先父百厲,早去世了。」

「洪百厲?民國元年在南京臨時政府——」

「是的,他是軍部次長。」

「這就是了,怪不得我一直覺得你有點不同呢!」

郭教授嘆口氣,感慨的說:

「革命功勳子弟,流落到這般地步,總是政治不上軌道的緣故。百莊也不該如此荒唐,他應當負你的責任,讓你讀書才是!」

提到這些事情,洪桐葉真是一言難盡,便道:

「我還沒有請教先生,諒必是一位長輩了。」

「我就是郭心如。」

「領導五四運動的郭教授嗎?」洪桐葉不覺肅然起敬,喜出望外的說,「我在上小學的時候,就久仰先生的大名,我不知道叔叔和先生認識。」

「回國以後,我們分道揚鑣,他有他的一套,我們多年不接近了。」

郭教授遠遠看見烈佛媼夫婦帶著孩子從海裏上來,要回來休息的樣子。便問:

「你的法國老板,是作什麼生意的?」

「他表面做獵槍生意,實在是販賣軍火毒品的。」

「那麼,你不要教他知道我們談話的事,我討厭那種人!」

郭教授說著,和夫人進更衣室去了。

此後,他們又有許多次的談話。洪桐葉的家庭情形和他個人的遭遇,引起郭教授夫婦的極端同情。郭教授一貫愛護青年,把一切希望奇託在下一代人的身上。他們結婚十餘年,夫人從來沒有生育過。他們雖然沒有傳宗接代,以有兒有女為福的那種庸俗觀念,但因此更加喜愛年青人,卻也是實在的。

郭教授認為洪桐葉最好離開烈佛溫,馬上另找職業。

「令尊百厲先生是老同盟,你應當繼續他的事業,和他走同一條路。」

洪桐葉同意。

「我的意思,烈佛溫那個事情,不但六塊錢不能幹,就算六十塊,六百塊,一樣不能幹。帝國主義者正利用那些買辦階級對殖民地人民進行經濟掠奪,難道你會甘心做這種事?」

「當然不,以前是叔叔的意思!」洪桐葉斬鋼截鐵的說,「這一回去,我就辭掉,情願下工廠去學做工。」

「下工廠也不必。」郭教授想想說,「要是你有志走你爸爸的路,我可以在上海給你安排一個事情,你不妨一面學,一面做。」

洪桐葉求之不得,連忙道謝了。

「我再多說一句話,你不要見怪。」郭教授笑笑說,「從此再也不要修腳了,那不是什應高尚的營生,不合你的家世和身分。百莊,他知道你修腳嗎?」

「他知道我為法國老板娘修腳,他不反對。」

郭教授冷笑一聲,對著夫人說道:

「想不到洪百莊墮落得這樣厲害!」

夫人也惋惜地嘆口氣。

北戴河回來,洪桐葉帶著郭教授一封信。教授交代:

「見到這個人,他就會給你事情作。」

洪桐葉倒把這件事先告訴母親。洪大媽看看這幾年的情形,明知道再混下去也沒有意思了,既然有機會,換換地方也好。便道:

「好歹先向你局長叔叔說一聲,當時原是他薦你去的。再說,你也先去見見那個人,看他怎麼說,萬一不成呢,不要兩頭誤了。」

「就算那邊不成,洋行的事情我也不做了。」洪桐葉堅決的說,「我情願做臨時小工去。」

於是他去見叔叔。洪百莊倒頗感意外,追問他緣故。洪桐葉道:

「叔叔認得郭心如教授嗎?」

「在法國的時侯很熟,這許多年不見了。」

「是他介紹我一個另外的職業。」

「你說什麼?」洪百莊驚詫地瞪著眼睛問,「郭心如是革命黨北京方面的負責人,他能給你什麼事情做?你怎麼認識他的?是不是你也入了革命黨?」

洪桐葉也把眼睛瞪著他,卻不回答。洪百莊急了,手拍著桌子說:

「你說,你說!」

嬸嬸原坐在裏間,聽他們說話,這時也走出來,勸道:

「年輕輕的人,可不能亂來!你叔叔給你洋行的機會,明擺著一條光明大道,都做了好幾年了,放棄了太可惜!」

「郭教授覺得,」洪桐葉沈住氣,緩緩說,「我一直做六塊錢的學徒,還帶替老板娘修腳,那才是可惜呢。」

「你便受了他的挑撥離間了,是不是?」洪百莊冷笑一聲說。

「我想,他說得對,他在把我當個人看待!」洪桐葉說得非常冷靜,臉上也沒有什麼表情。

「到底他給你介紹什麼事情?」

「他教我去青龍路四號見錢本三,說就在四號做事也可以,願意做報館也成。」

「我說你上了人家的當了,一點不錯吧?」洪百莊傲慢的輕蔑的說,「這個青龍路四號,就是革命黨的機關部。錢本三是國會議員,有名的搗蛋份子,革命黨的負責人之一。你進了這個地方,還會有好結果?他們革命黨的拿手好戲,就是利用青年,教青年衝鋒陷陣,流血犧牲,他們坐享其成。你這一步走錯了,人就毀了!」

洪百莊大眼瞪著洪桐葉,洪桐葉祗是不說話。片刻的寂靜過去,洪百莊不耐煩了,大聲說:

「封底怎麼樣哪,你說話!」

「我情願跟他們在一起。」

「那麼,你滾!」

洪百莊揮手要洪桐葉出去,洪桐葉便扭頭走了。

繞過小小的噴水池,洪桐葉離開了洪百莊那座尖頂的灰色小樓。水泥的甬道上,法國梧恫的一片片枯黃的落葉,隨著風勢,不自主地飄來飄去。鄒邊,一株新桂,大約是初次開花吧,一陣陣清香散出,給人以清醒之感。畦裏的菊花,有的已經半放了,一個花兒匠正在忙著為它們上盆,這將被送到或富或貴的高尚府第,供紳士淑女們的欣賞。當燈紅酒綠,清歌妙舞之際,幾株無言的黃花,恰是他們理想的陪伴。它們短短的生命,襯託而且光輝了某些人的青春。

在鐵柵門裏面,等候開門出去的時候,洪桐葉站下來,回頭望望。這個花園,這個噴水池,這座小樓,它們的主子,多年來頂名做我的局長叔叔。洪桐葉想,這個局長叔叔,就是我的一套無形的枷鎖,他耗去我幾近十年的希望,而我所得到的,是一個創傷,是一片被玷污了的空白。

「完了,這就完了!」

洪桐葉長長地透一口氣,彷彿吐出了胸中的積鬱。他有點後悔了。如果此一行是一個告別禮,那麼,顯然它是多餘的。鳥兒飛向別枝,有什麼留戀故枝的必要?