臺灣山林綠意蒼鬱,林產蓄積豐富,從清領至日治時期,林業開發與經濟發展密切相關。第二次世界大戰結束後,臺灣持續開採山林資源,為永續經營而注入以林養林概念,設置森林遊樂區,提供國人休閒育樂與環境教育。隨著生態環境惡劣與森林資源浩劫,除限制山林開發,隨著環境永續發展,更須強化森林保育工作。

臺灣森林面積超過 200 萬公頃,占全島面積一半以上,林木蓄積相當豐富,而森林主要功能為提供各界木材需求,並可間接涵養水源,支援農業生產以及工業發展。由此可知,森林實為臺灣經濟命脈,與安身立命的屏障。

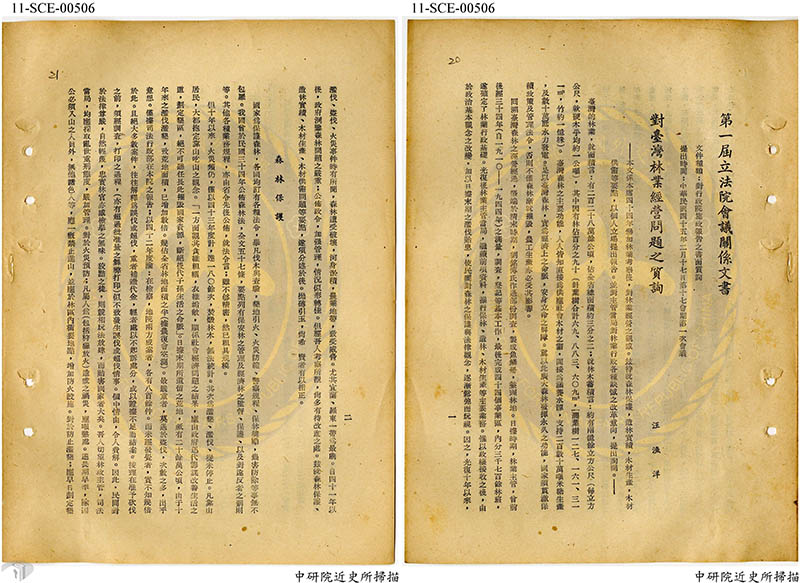

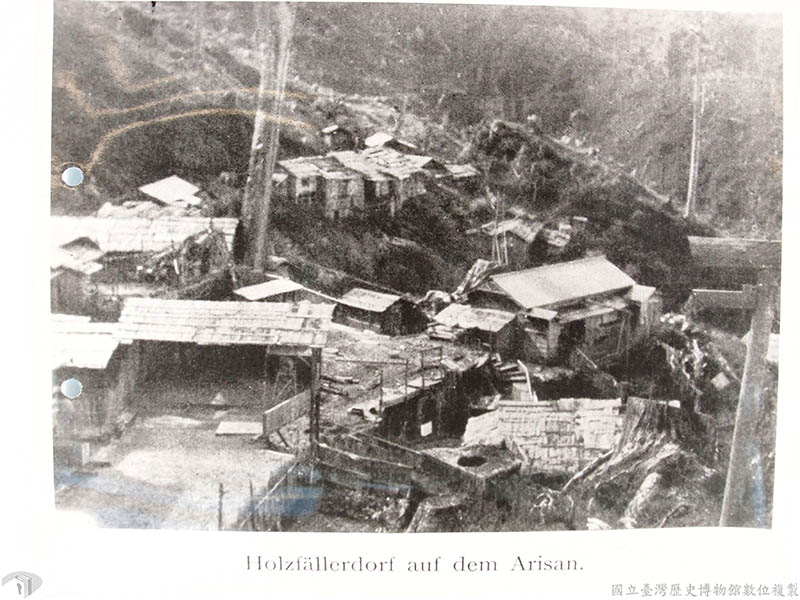

回溯臺灣森林的經營政策,自清領後期開始整理林地資料,到了日治初期,臺灣總督府為開發山林,投入林業測量、調查與登記作業,奠定林業發展行政基礎(圖 1),並建設鐵路,引入大型採伐機具(圖 2),投入大量人力開採(圖 3),實已具備林業經營的規模。但太平洋戰爭爆發後,日本將各項資源投入戰場,加上美國轟炸臺灣各地,癱瘓林業的營運。

圖 1 日治時期奠定林業發展行政基礎(Source: 外交部)

圖 2 日治時期阿里山林木進行大型機具採伐(Source: 美國國家檔案暨文件署)

圖 3 日治時期阿里山伐木工人聚落(Source: 美國國家檔案暨文件署)

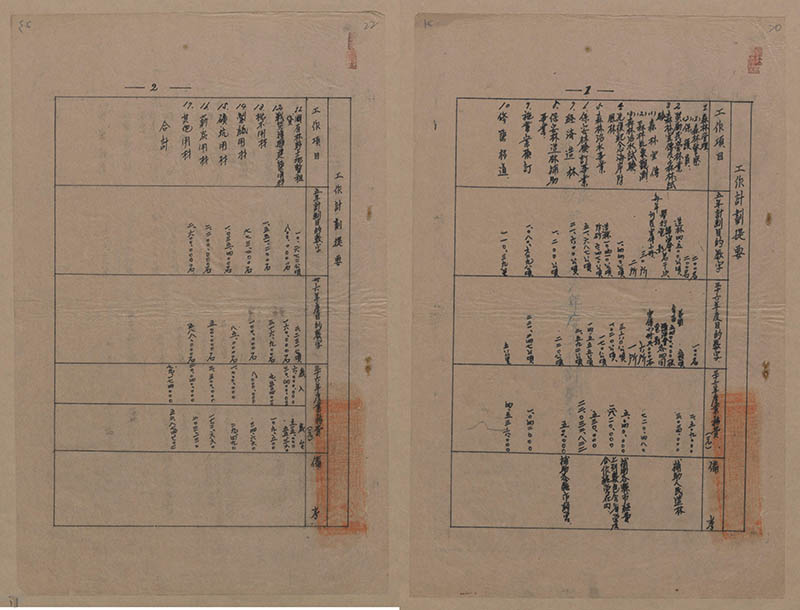

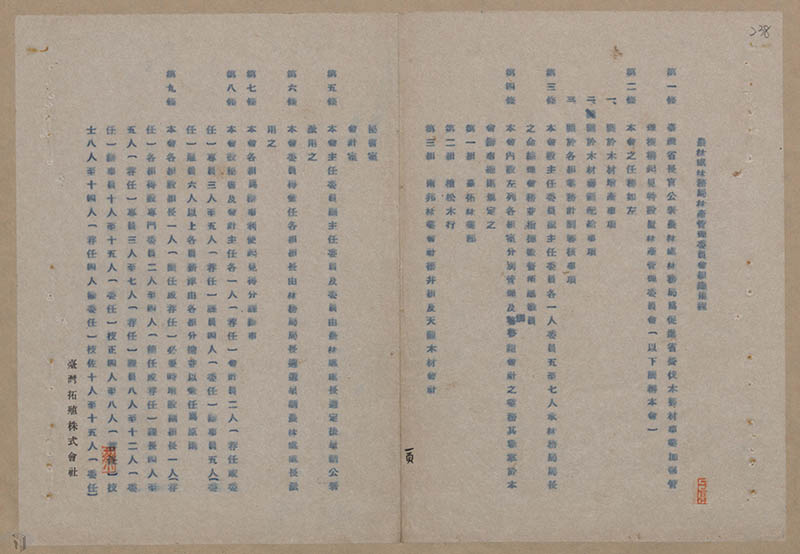

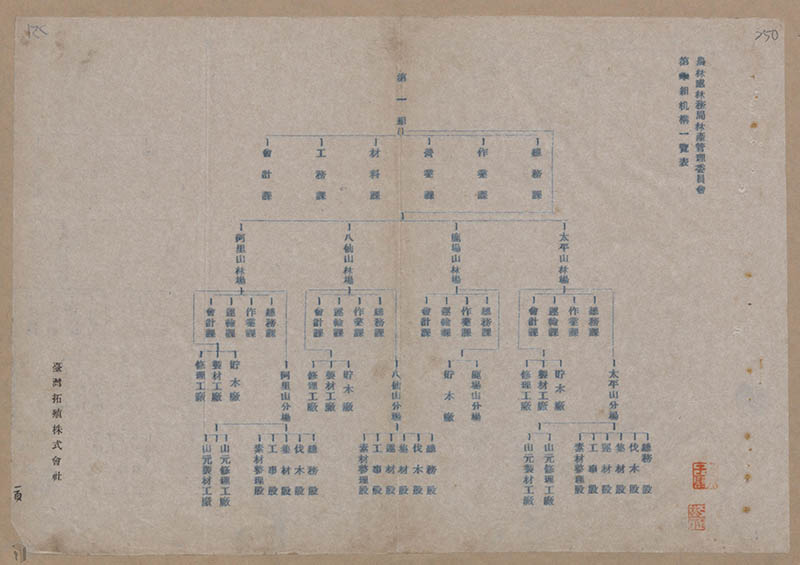

戰爭結束後,臺灣各項產業亟待復原,林業更是不可或缺,舉如房屋修建、器物製造,以及修建鐵路所用到的枕木,都需要大量木材供應。政府遷臺,負責接管工作的臺灣省行政長官公署,設置農林處林務局,掌理林業事務,派員勘察全臺後,擬訂五年工作計畫(圖 4),擘劃林業發展藍圖,一方面強化造林與保護森林策略,另一方面為加強林場伐木製材作業,以及因應各項復原工程的需求,設置林產管理委員會(圖 5),掌理太平山、鹿場山、八仙山、阿里山等林場,投入木材增產實務(圖 6)。然而,當時林業接管人手青黃不接,加上二二八事件的衝擊,導致各個林場盜砍亂象頻起,木材供應問題叢生。

圖 4 五年工作計畫提要(Source: 行政院農業委員會林務局)

圖 5 林產管理委員會組織章程(Source: 行政院農業委員會林務局)

圖 6 林產管理委員會第一組機構一覽表(Source: 行政院農業委員會林務局)

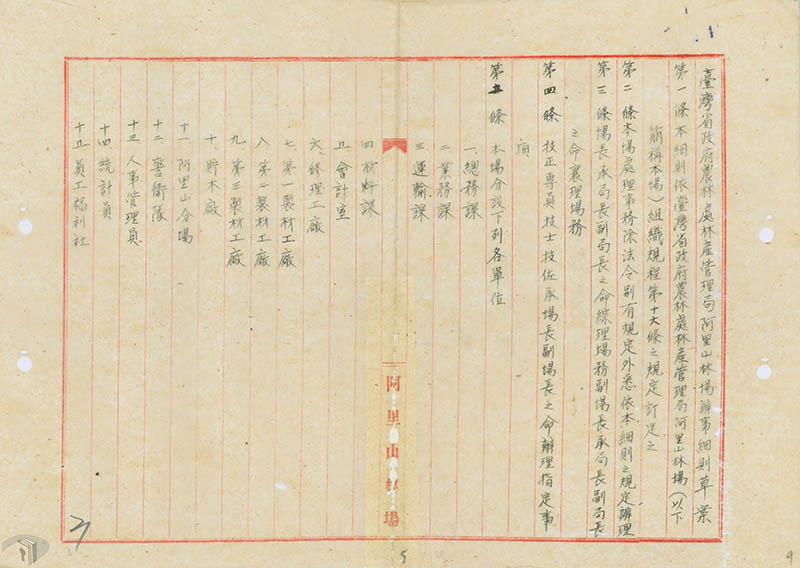

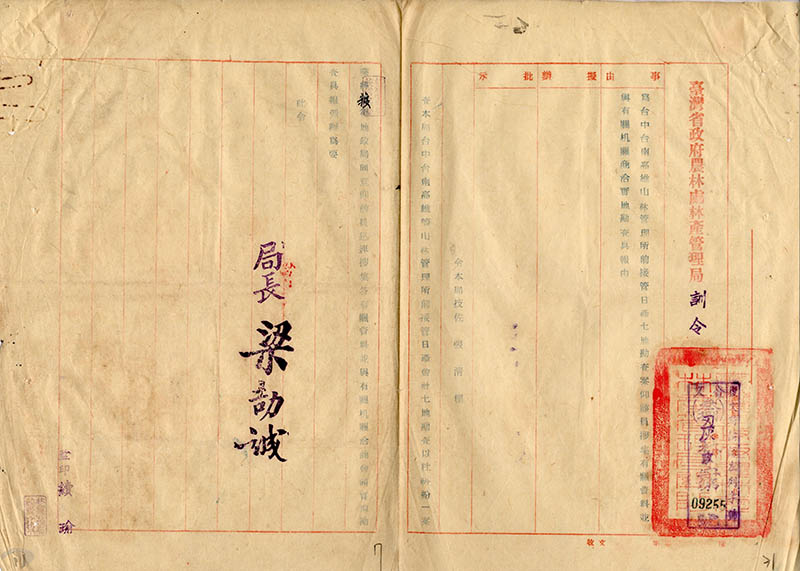

1947 年 5 月,臺灣省政府成立,接替行政長官公署綜理全臺事務,將林業事務劃分為林業政策與林木增產,除了著手擬訂林業發展策略,也將林務局改組為林產管理局,接管各大林場(圖 7)、伐木場以及製材工廠,著手調查林場土地面積(圖 8),整理樹種分布、劃定可砍伐區域以及森林造林面積資訊,投入林木生產作業。

圖 7 林產管理局阿里山林場辦事細則(Source: 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處)

圖 8 林產管理局訓令所屬單位蒐集資料進行土地調查(Source: 行政院農業委員會林務局)

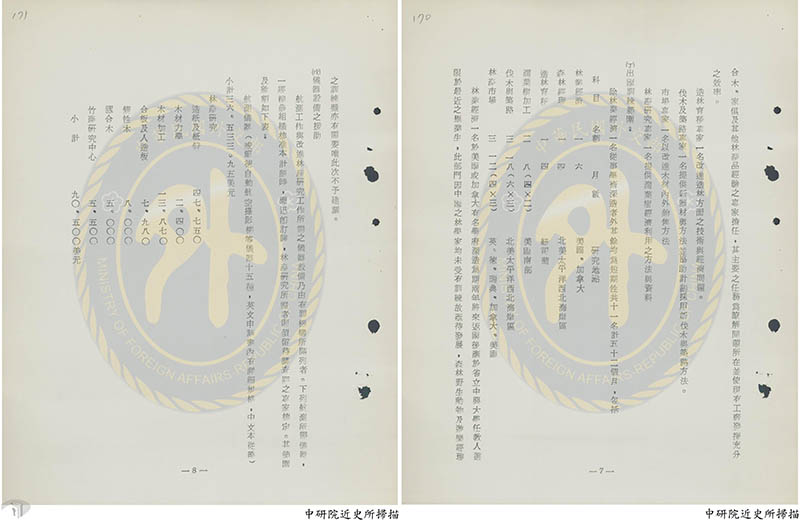

1950 年代,我國林業發展深受國際情勢影響,持續引入國際合作事務。在韓戰爆發後,美國協防臺灣,提供軍事與經濟援助,逐漸讓我國認知到森林是可再生資源,以投入永續經營。期間,在美國協助下,政府派遣林業專業人員赴國外進修、訓練,汲取國際新知,加強技術交流,另外也添購許多新器械,利用新式航測機器,完成全省森林資源與土地利用的航空調查(圖 9)。之後,我國與聯合國合作開展「聯合國協助我國發展林業計畫」,由聯合國投入資金挹注臺灣林業及森林加工業(圖 10),為林業發展注入資源,帶來林業生產技術改良與產業的升級。

圖 9 美援臺灣派員赴國外進修及添置航測機具(Source: 外交部)

圖 10 經濟部次長張繼正(左)及聯合國特別基金駐華副代表伊文森(Wilhalm Ivensen)(右)簽署「聯合國協助我國發展林業計畫」(Source: 行政院新聞局)

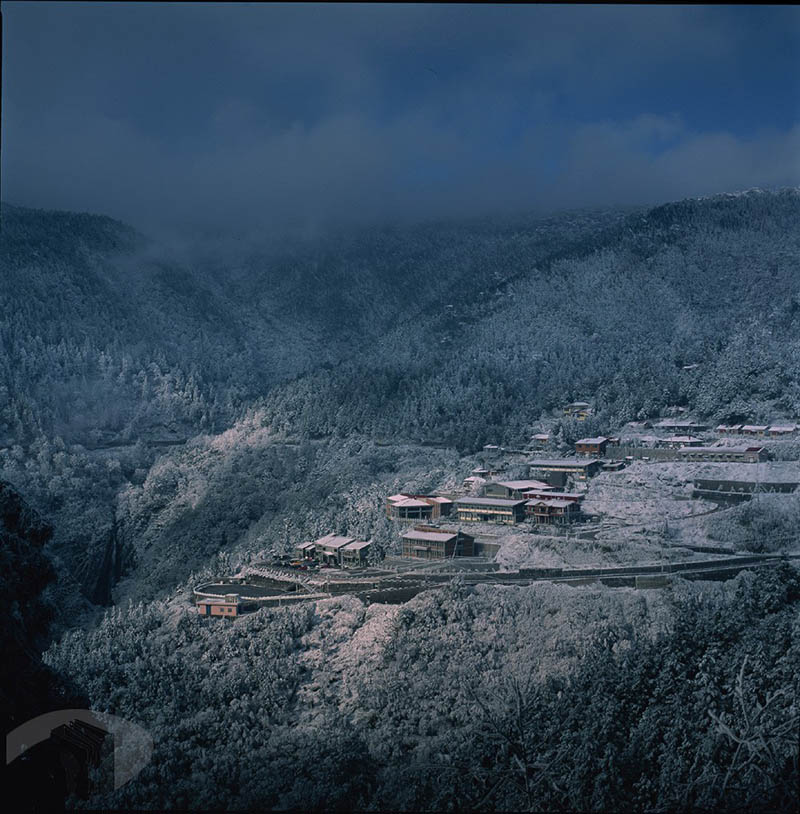

我國林業營運除了順應國際時勢變遷外,為促進森林合理經營及土地適當應用,在 1954 至 1955 年間舉辦第一次全省森林資源及土地利用調查。在此基礎上,政府於 1958 年擬定「臺灣林業政策及經營方針」,重點包括:1. 強調「以林養林」及林業經營不以財政為目的之永續經營原則;2. 森林保安功能與經濟並重;3. 永續供給木材及林產品,發展森林工商業。除此之外,也首度揭示設置森林遊樂區,以增進國民娛樂。1960 年,林業管理機關再度組織改造,林產管理局改制為臺灣省農林廳林務局(簡稱林務局),並於 1964 年設立森林遊樂小組,將森林觀光、保育與遊憩政策付諸實現,相繼整建合歡山(圖 11)、墾丁、武陵、太平山(圖 12)、阿里山、內洞、知本、池南等森林遊樂區,提供國人休閒娛樂場域。

圖 11 南投合歡山森林遊樂區(Source: 行政院新聞局)

圖 12 宜蘭太平山森林遊樂區(Source: 行政院新聞局)

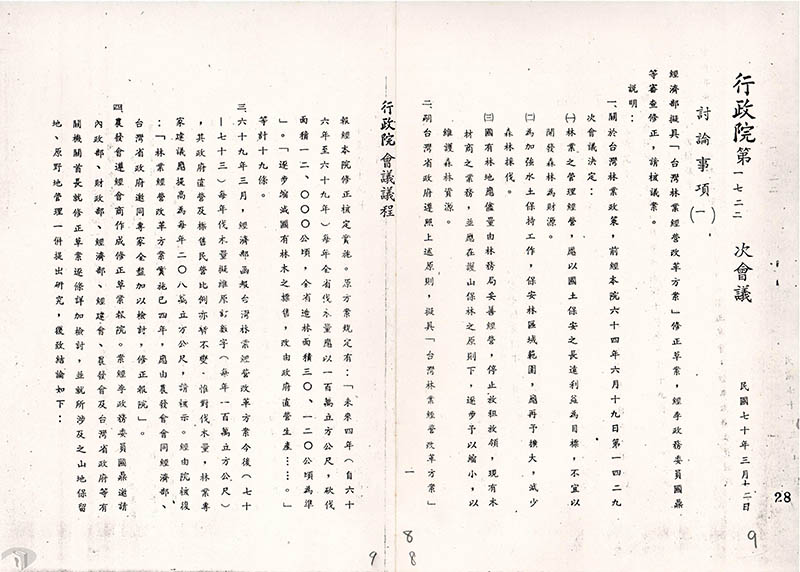

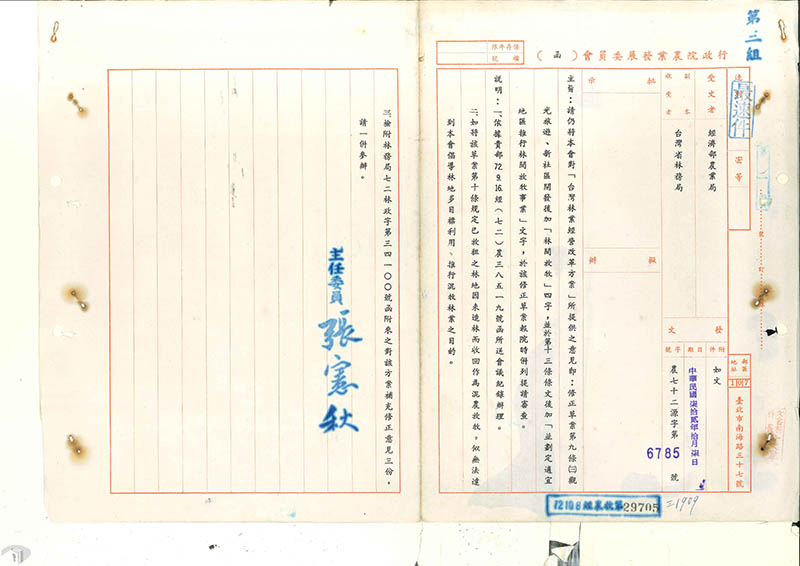

1975 年,我國通過《臺灣林業經營改革方案》,重點包含:1. 林業管理經營以國土保安為長遠目標;2. 保安林擴編,減少森林採伐;3. 國有林地停止放領放租林業的管理經營,除此之外,規範限制砍伐面積不得超過 25 公頃,而為加強水土保持工作,禁止林區內濫墾濫伐,以永久保護森林資源(圖 13)。1983 年,《臺灣林業經營改革方案》經修正後,強調林地轉為觀光旅遊、林間放牧的運用,彰顯森林多角化的功能(圖 14)。

圖 13 行政院會議討論「台灣林業經營改革方案」修正草案(Source: 總統府)

圖 14 行政院農業委員會函請經濟部農業局修正「臺灣林業經營改革方案」(Source: 行政院農業委員會)

1999 年,因應臺灣省政府功能業務與組織調整,林務局改隸為行政院農業委員會林務局,成為中央林業主導機關。2023 年,再升格為農業部林業及自然保育署,持續投注森林管理、自然資源經營與森林保育工作。一連串的林業管理組織與制度調整,見證臺灣林業從早期伐木業到現今的多元功能、從生產導向轉為社會教育與生態保育,展現林業管理隨時代演進而不斷創新。

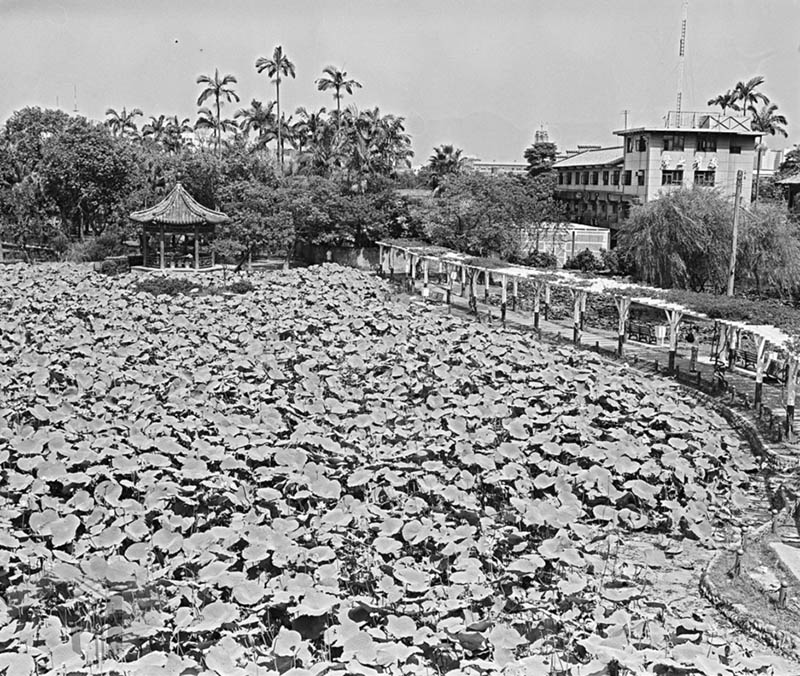

近年來,國人知識普及化,林業教育推廣也成為重要一環,位於臺北市植物園的臺灣林業陳列館,透過展示教育將林業涵養帶入大眾生活(圖 15)。現今更是將觸角延伸至社區、大學博物館、國家森林遊樂區展示館以及各級機關的森林文化園區,深入每個年齡層與各個角落。

圖 15 臺北市植物園與國立教育廣播電臺(Source: 行政院農業委員會林業試驗所)

臺灣林業演進,影響我國自然資源的永續經營。除了相關場域的林業知識,許多珍貴的歷史紀錄多保存在國家發展委員會檔案管理局,歡迎大家透過國家檔案資訊網查詢應用,發掘臺灣林業的寶藏。

(本文作者為國家發展委員會檔案管理局檔案徵集組專員黃瀅芳)