林口紅土層的環境與氣候條件,孕育早年茶葉生產與紅磚製造業的榮景,隨著中山高速公路通車,以及新市鎮開發計畫,帶動地景變化、人流增加及產業轉型。近年來,桃園機場捷運通車,以及三井(MITSUI)Outlet、新北國際 AI 智慧園區、民視及東森媒體園區等大型企業陸續進駐,帶來更多就業機會,吸引大量人口移入。2025 年,我國首座國家檔案館進駐後,更為林口注入豐富的人文知識涵養。

林口臺地又名平(坪)頂臺地,海拔約 240-260 公尺,位於臺北盆地西側,北部瀕臨臺灣海峽,東北部隔著淡水河與大屯火山群遙望,西部連接桃園臺地,呈現不規則五邊形。林口臺地覆蓋十餘公尺的紅土層(圖 1),下方是沈積的礫石及砂泥層,若以行政區劃分南北兩部,北部屬於新北市林口區,南部則在桃園市龜山區。

林口位於臺地上,水源汲取不易,不適合種植稻米,移墾開發的時間較晚。清領時期,臺地上是蔥蔥鬱鬱的樹林,林口位在河谷至臺地孔道出入口,取名為樹林口。隨著臺灣對外開港通商,茶葉成為對外輸出的重要商品,林口臺地紅土壤的地質特性,配合年均溫攝氏 21-22 度,年降雨量 2,000-2,500 公釐氣候條件,適合茶樹生長。林口開始種植茶樹,以生產發酵的烏龍茶、包種茶為主,孕育高品質的茶葉,造就往昔茶園遍布的景象(圖 2)。

圖 1 林口忠孝路一隅(Source: 許峰源提供)

圖 2 林口茶園採茶剪影(Source: 行政院新聞局)

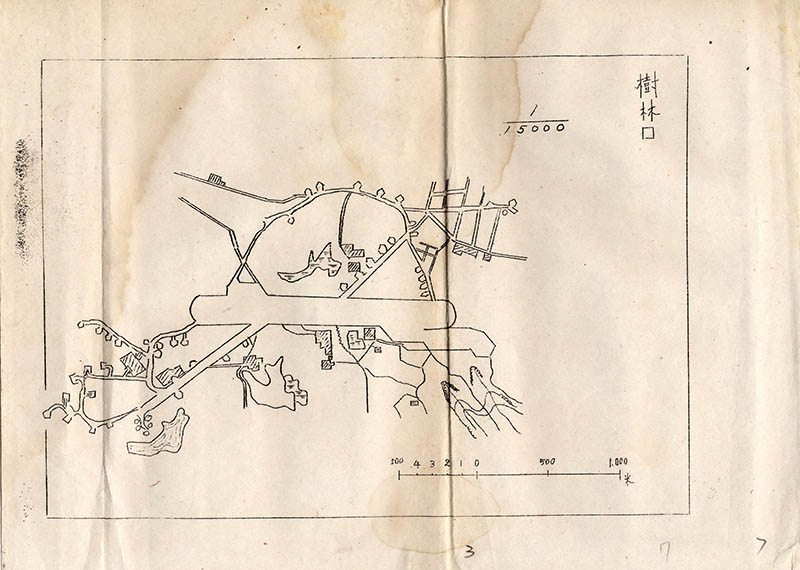

日治時期,臺灣總督府派員觀察林口幅員遼闊,距離大稻埕商港不遠,大力鼓吹種植茶樹,並在當地設立「臺灣總督府殖產局茶葉傳習所」(簡稱茶葉傳習所),招募茶農與農民,並傳授科學製茶技術,結業後分發到各個茶區指導技術,讓林口成為全臺灣茶葉人才的養成中心,同時擴大臺灣茶葉經營的規模,得以與其他國家競爭。茶葉傳習所迎來林口的繁榮,卻因為第二次世界大戰爆發而停止招生,甚至許多茶園被徵闢為樹林口機場(圖 3),不少廠房被迫徵用,茶葉產量大減,後來遭到飛機轟炸,受創相當嚴重。

圖 3 樹林口機場簡要圖(Source: 國防部史政編譯局)

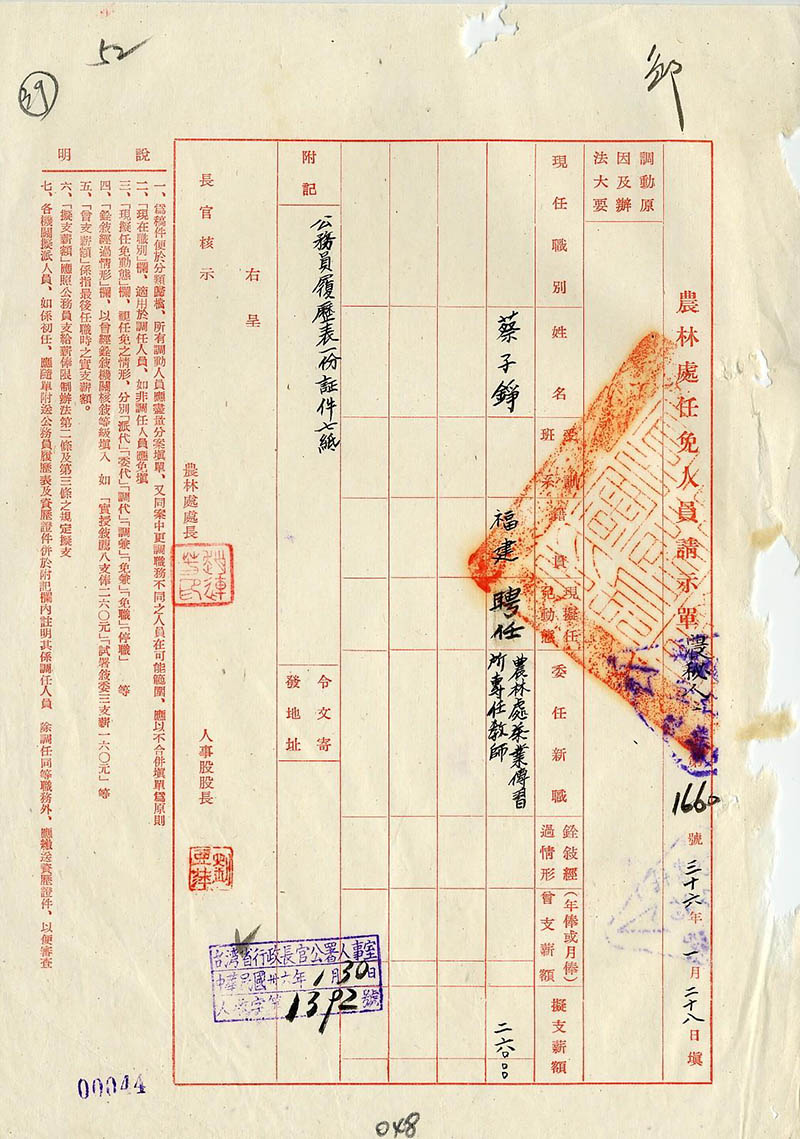

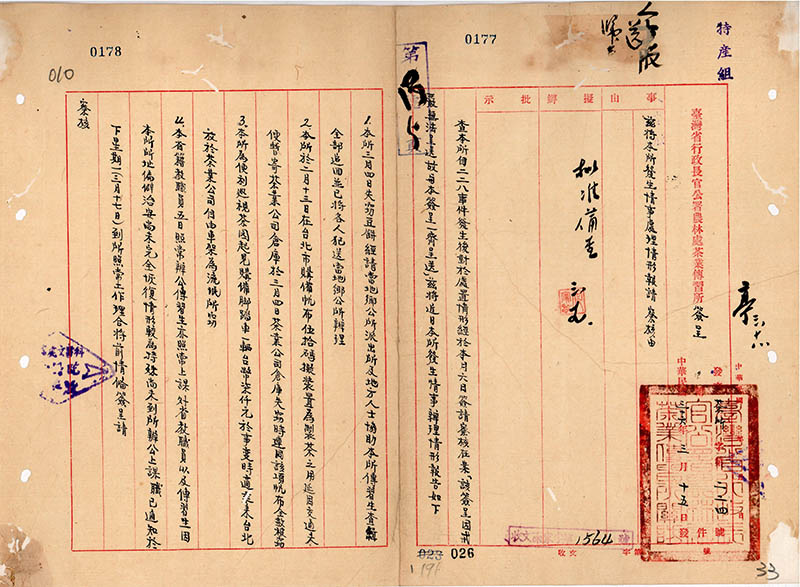

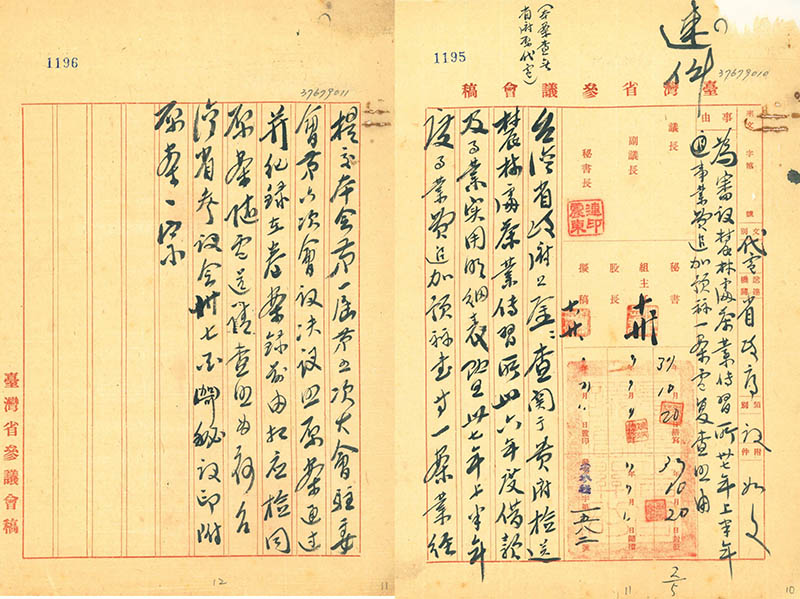

戰爭結束後,我國政府派員接收茶葉傳習所,更名為「臺灣省行政長官公署農林處茶葉傳習所」,儘速恢復茶園面貌,聘請講師講授茶葉種植技術(圖 4)。後來,二二八事件波及林口,茶葉傳習所部分物資遭竊(圖 5),經調查處理後恢復作業,並向臺灣省政府申請資金投注茶葉技術的研發(圖 6)。1950 年,配合農林處改組為農林廳,易名為「臺灣省農林廳茶葉傳習所」,與此同時政府將林口劃為全省示範茶區,成立指導委員會,設置示範茶園,配合茶葉傳習所講習課程,提供全國各地學習仿效,不斷創新茶葉產製技術。1968 年,政府在桃園楊梅設置臺灣省茶葉改良場,茶葉傳習所改置為茶葉改良場林口分場,持續推廣茶葉種植。至1970 年代初期,林口茶葉產能達到巔峰,茶樹種植面積甚廣,然而國際市場競爭激烈,臺灣茶葉價格持續低落,茶農生產不敷成本,影響種植意願甚鉅。

圖 4 農林處茶葉傳習所聘請專任講師(Source: 臺灣省文獻委員會)

圖 5 茶葉傳習所報告二二八事件發生情形(Source: 國史館)

圖 6 臺灣省參議會通過茶葉傳習所1948 年上半年追加預算(Source: 臺灣省諮議會)

除了茶葉的種植,林口也曾遍布磚窯廠,此緣起於 1960 年代臺灣經濟起飛,臺北都會區大舉建築房舍,透天厝與四、五層樓公寓蔚為風潮,採用大量磚塊建造以及隔間,使得紅磚需求量大增(圖 7)。松山、內湖等地區磚廠的製磚窯土陷入短缺,觀察林口紅土層雖非製作紅磚的最佳原料,但土地價格低廉,加上土層來源無虞,紛紛遷往林口,使得磚廠數量快速增加,一根根高聳林立的煙囪成為地方的新地標。1970 年代,林口磚造業進入鼎盛期,十餘家磚廠夜以繼日量產紅磚,囊括大臺北地區磚塊的消費市場,據說每家磚廠每個月至少生產超過一百萬塊紅磚,數量十分可觀。由於競爭激烈,後來許多業者選擇同樣位在林口臺地的桃園龜山設磚廠,投入更大規模地生產,使得林口磚廠備受挑戰,加上臺灣建築工法改變,鋼筋與混凝土興起後取代紅磚,林口磚廠生產亦隨之受限(圖 8)。

圖 7 臺北都會區以大量紅磚興建樓房(Source: 行政院新聞局)

圖 8 林口僅存的宜佳磚廠煙囪(Source: 許峰源提供)

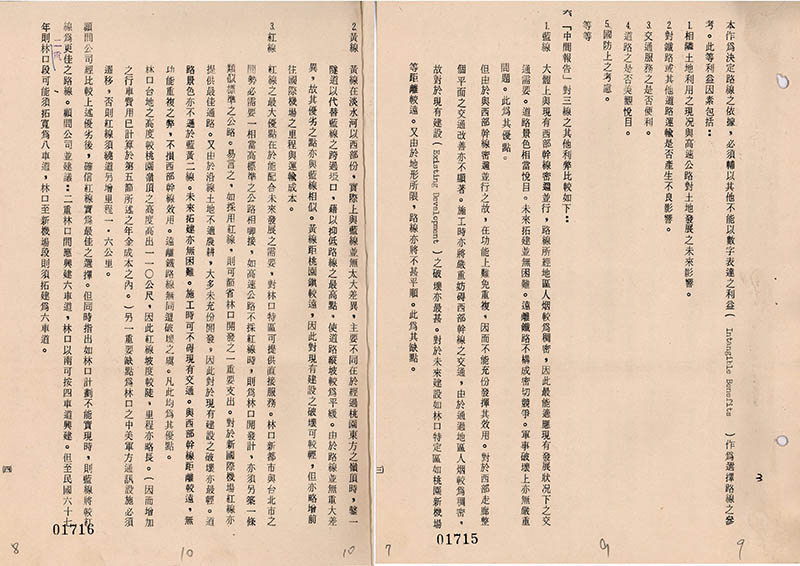

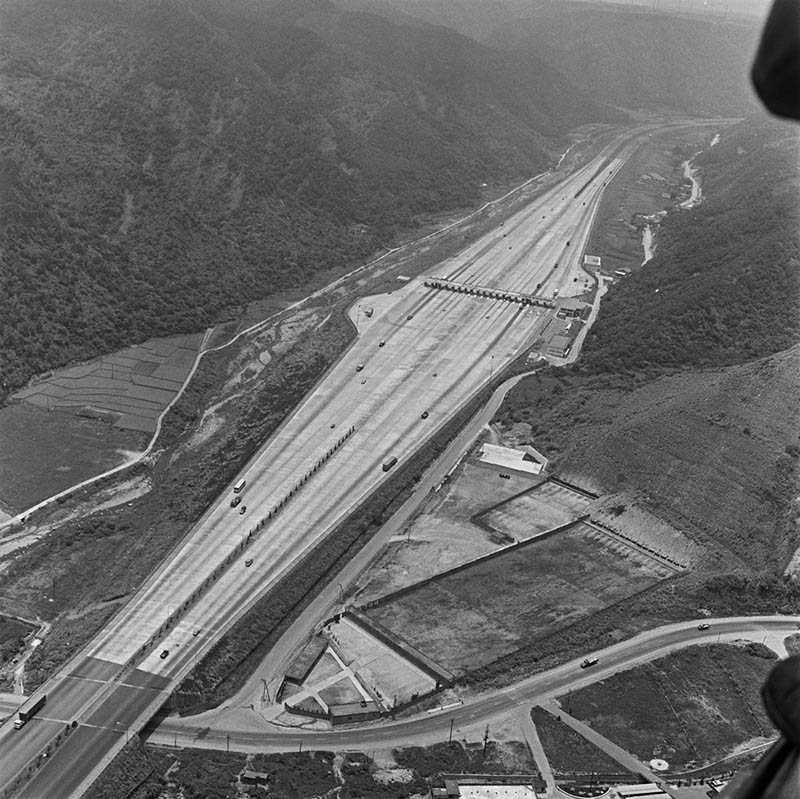

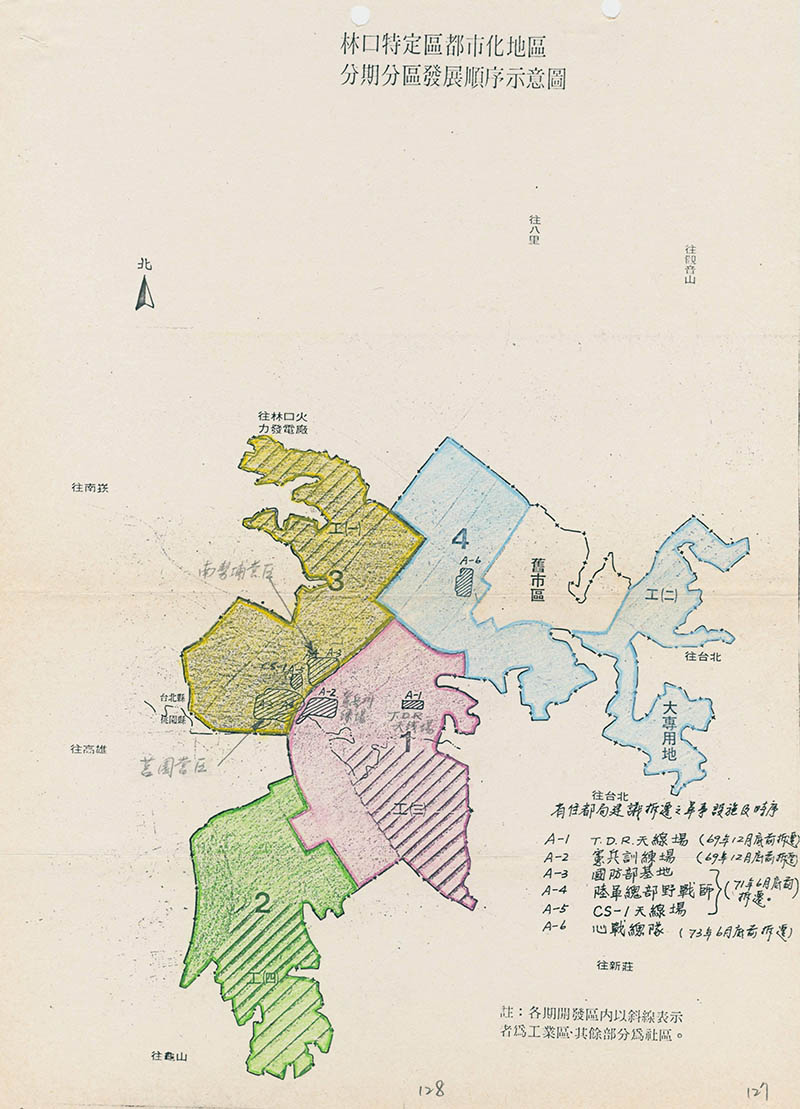

1970 年代是林口茶葉產製與紅磚製造的鼎盛期,全球卻爆發石油危機。政府為避免石油危機衝擊我國經濟發展,開始推動十大建設,其中與林口最密切相關的就是打造第一條南北高速公路。我國妥善規劃高速公路工程,邀請美國帝力凱撒工程顧問公司派員前來勘查,初步擬定北部內湖至中壢段有三條路線(圖 9)。第一條,從淡水沿西部海濱轉進至桃園臺地;第二條,貫穿臺北市經三重、新莊至桃園臺地;第三條,從內湖經泰山、林口至桃園臺地(圖 10)。最終,政府考量沿線土地徵收費用多寡,同時為兼顧林口新市鎮的開發,以及強化十大建設桃園國際機場與公路交通網絡的連結,拍板定案路線從內湖、林口至桃園。

圖 9 高速公路北部路段三條路線及其優缺點(Source: 總統府)

圖 10 高速公路北部路段三條路線比較圖(Source: 總統府)

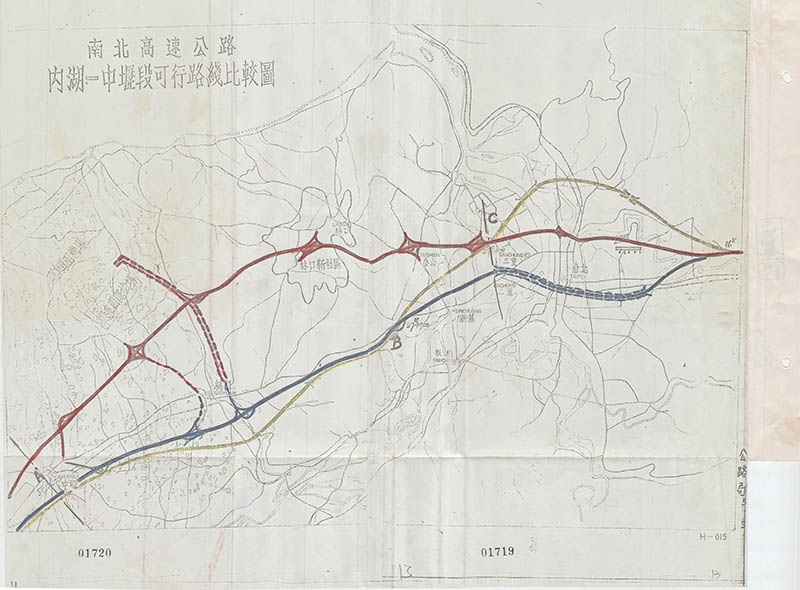

1971 年 8 月 14 日上午,我國第一條高速公路在林口舉行破土典禮,副總統嚴家淦親自出席(圖 11),巡視準備情況與勉勵工作人員後隨即動工(圖 12)。北起基隆,南至高雄,全長超過 370 公里,支線連結桃園國際機場、臺中港、高雄小港機場的中山高速公路,歷時 7 年,在 1978 年全線完工通車,猶如貫通臺灣西部走廊的大動脈。高速公路在林口設有交流道,南下可通往桃竹苗及中南部地區,往北經全臺灣車道最多、使用時間最久的泰山收費站(圖 13),進入大臺北都會區,並延伸至基隆。

圖 11 副總統嚴家淦在破土典禮上致詞(Source: 行政院新聞局)

圖 12 副總統嚴家淦巡視各項機具與施工人員(Source: 行政院新聞局)

圖 13 1978 年泰山收費站空照圖(Source: 行政院新聞局)

我國擘劃十大建設之際,也面臨都市化發展快速、人口過於稠密的問題,必須設法解決。政府於 1970 年底核定林口特定區都市計畫,涵蓋林口、五股、泰山、八里,以及桃園、蘆竹、龜山等地,以 25 年分 5 期計畫打造北部商業都市,容納臺北盆地增加的人口以減緩壓力,同時兼具疏導臺北洪水惡性發展,以及全面發揮土地利用價值的目的。為落實該項計畫,規劃以高速公路為核心,建置新都市發展中心,並設置工業區與住宅區,使工業發展與住宅興建以及其他土地利用納為整體發展。林口特定區地域遼闊,開發規模浩大,先後面臨土地徵收困難(圖 14、圖 15)及土地發展限制令等爭議,經過檢討後陸續變更計畫,讓開發計畫得以施行。

圖 14 特定區土地徵收面臨軍事設施遷建難題(Source: 行政院經濟建設委員會)

圖 15 桃園龜山民眾請願將特定區土地徵收改為土地重劃(Source: 臺灣省諮議會)

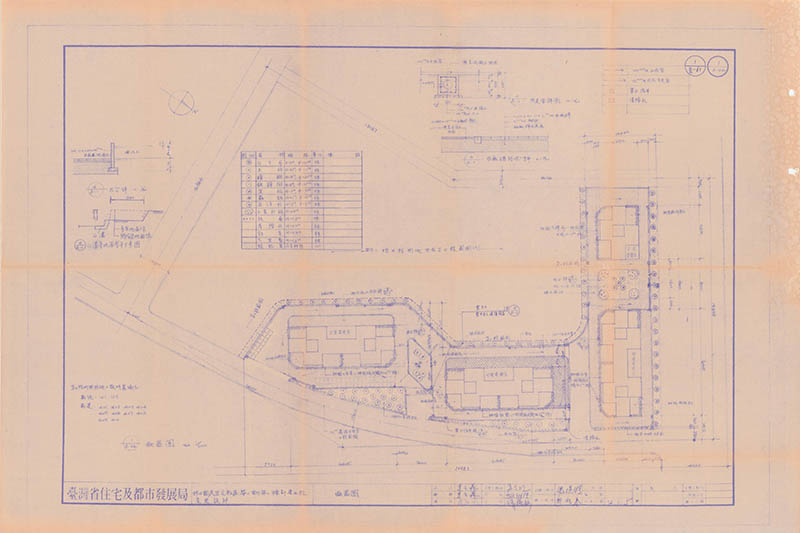

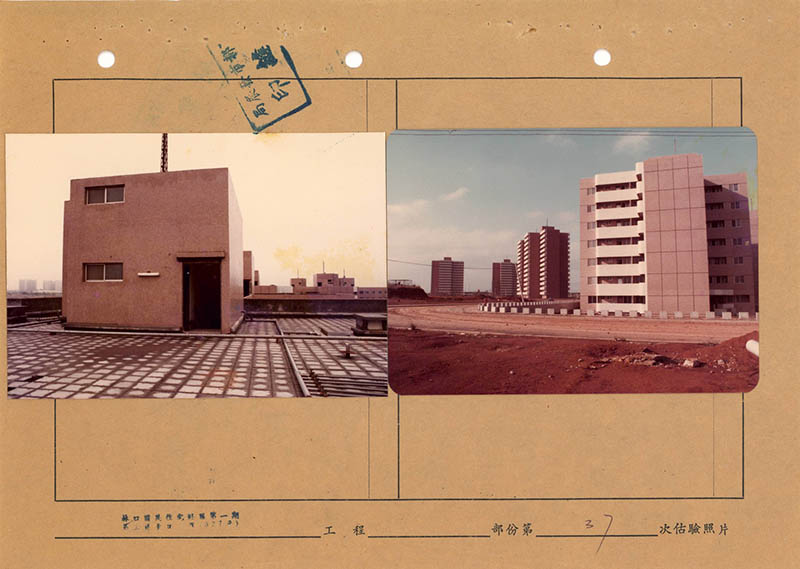

至 1978 年,政府將開發林口新市鎮與廣建國民住宅,列為國家十二項重大建設計畫之一,顯見林口的開發受到高度重視。1980 年代,林口興建國民住宅(圖 16、圖 17),周邊小學、中學、公園、市場、派出所、都市化道路、自來水管線、大眾運輸系統陸續興建,中心商業區與工業區持續開發。但是,資金籌措困難與土地取得不易,導致國宅興建的數量無法滿足社會需求,中心商業區與工業區開發遲緩,未能達到預期目標,更大挑戰是缺乏有效率的大眾運輸系統,難獲得臺北市通勤人口的青睞。

圖 16 林口國民住宅第一期興建工程配置圖(Source: 內政部國土管理署)

圖 17 第一期林口國民住宅(Source: 內政部國土管理署)

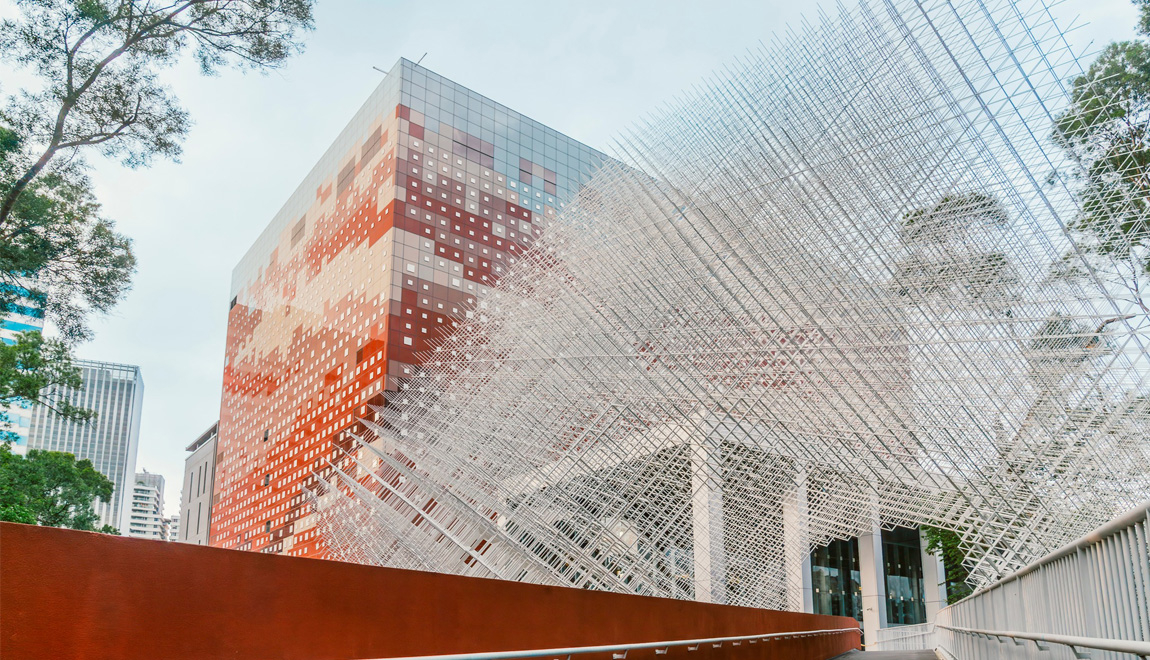

1990 年代,臺北都會區的發展過於飽和,為了緩解住屋需求,政府在林口闢建更多的國民住宅,提供大量人口居住。21 世紀,隨著桃園機場捷運通車,便利林口交通輸運,大幅減輕通勤負擔,加上三井(MITSUI)Outlet進駐,以及新北國際 AI 智慧園區、民視及東森媒體園區等大型企業的進駐,為當地帶來更多就業機會,也吸引大量人口移入。為了滿足大眾住屋需求,政府在林口推出社會住宅,許多建商也不斷推出新建案,讓林口成為大臺北地區適合移居的新寵兒。

今日,林口住宅與大樓林立,加上各項新興產業進駐,傳統茶園與磚廠已不復見。2025 年,我國首座國家檔案館進駐林口後,將為當地注入豐厚的人文知識涵養,竭誠歡迎大家蒞臨參觀,並透過國家檔案資訊網探索歷史紀錄,發掘更多林口與國家記憶。

(本文作者為國家發展委員會檔案管理局應用服務組研究員許峰源)