日本最早提及「書籍」的記載見於《古事記》。

這個故事是這樣說的:「應神天皇(270-310)命百濟國(BC18-660)進貢書籍,於是百濟派遣了一位和邇吉師(亦有一說稱王仁)前往日本,他帶了兩種書,一是《論語》,一是《千字文》。」(「又科賜百濟國,若有賢人者貢上。故受命以貢上人名和邇吉師。即《論語》十卷、《千字文》一卷並十一卷。」)

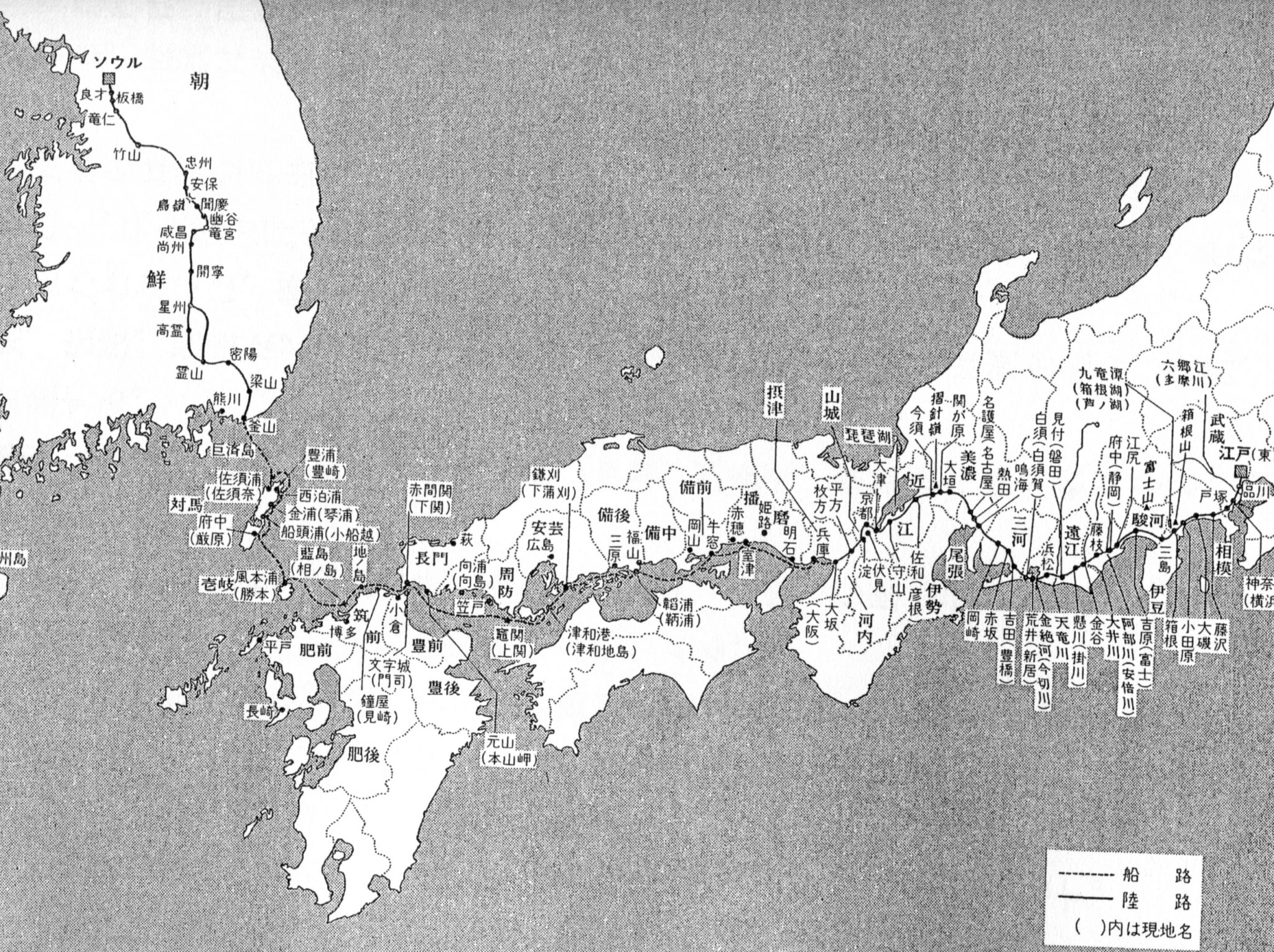

我們自然不會真的認為在此之前日本沒有書籍,或是和邇吉師千里迢迢跑來,居然只帶了《論語》跟《千字文》兩種書。我想這個故事更有意思之處應該是:清楚地揭示一條書籍旅行的路線。例如誕生於中國的《論語》輾轉跑到朝鮮半島,又經由百濟國人之手,飄洋過海,落腳日本;綿延千里的書籍旅行在 1700 多年前已經達成了。

每個人都能從裡頭找到自己喜歡的元素。尤其對那些踏上日本國土的朝鮮人而言,他們宛如和邇吉師一樣,是造訪東洋的賢人,為日本帶來更好的文化。

日本江戶時代(1603-1867),朝鮮人除了有去北京逛逛的「燕行使」,也有前往日本的使節團,可以簡單統稱為「通信使」。雖然朝鮮、日本兩國因為「壬辰之戰」的關係,搞得不太愉快,但是戰爭終究結束了。

尚且不談戰後如何收拾善後,適當地恢復外交關係,實是當務之急。於是兩國首先就戰爭期間歸返「俘虜」一事展開談判,也因為如此,有了江戶時代第一次的通信使。

雖然通信使派往日本的次數不多,貫穿江戶時代 264 年間也只有 12 次,卻留下數量驚人的相關資料。首先,朝鮮人是當時少數得以深入日本內地的外國人,頗受日本上下矚目,加上日本的文化界長期欽慕朝鮮,頻繁地與朝鮮人「交朋友」,於是留下許多寶貴的資料。

其次,朝鮮方面一如燕行使者的情況,隨行人員有的寫了日記,有的則是整天收集撰寫官方報告的資料,也寫下不少所見所聞。此類文字記錄像是坐落於朝鮮、日本兩地之間的時空隧道,釜山、大阪、京都與江戶的風景,兩國知識份子各自的觀察,使者寫在日記裡的抱怨以及行經富士山下的讚美,每一則記述背後,彷彿如實再現過去的某個細節。

這些文獻背後藏著不同目的,有的想窺伺日本的國情民俗,以及政治局勢;有的是保存了友情紀錄,諸如讀書人之間的筆談紀錄,或是單純的遊記。真要說這些文字的價值,如果我們從當時「外交工作」的角度來看,就好比「維基解密」所曝光的政府文書一樣,裡頭是朝鮮人直接、沒有隱晦的日本理解。夾雜著客觀與偏見,越矛盾越顯真實。

如果要為朝鮮人的日本紀錄下幾個關鍵字,兩國交戰之後,十七至十八世紀的外交工作不僅僅是「親善友邦」,觀察他國民情也只是剛剛好而已,隨行人員另一重責大任就是「宣揚國威」。

什麼是宣揚國威?從當時兩國之間的一些外交準備工作,即可瞧出端倪。例如兩國的外交人員事先磋商一份清單,明白列舉你要準備什麼,我要做好什麼。朝鮮方面有這樣的安排:選擇馬術精熟、弓技絕妙的人,以供表演所用。隨行的畫家必須是經驗老道,有顯著成績的人才能擔任。[1]

這些肩負特殊技能的朝鮮人,就是朝鮮國的代表,赴日宣揚國威。不過,上述不少還算是「武戲」,為了驗證朝鮮的人才文武雙全,當時在家孝順母親的申維瀚收到一份公文,他被告知即將前往日本,等待他的職務是使節團中的重要角色:「製述官」。

1719 年(清康熙五十八年,日本享保四年),朝鮮使者一行 475 人,帶著朝鮮國王的「國書」(國王給幕府將軍的信)前往日本,目的是恭賀三年前新就任的幕府將軍德川吉宗(1684-1751)。朝鮮官方為了在日本人面前表現出朝鮮人文化之深厚,特地揀選時年 38 歲的申維瀚擔任「製述官」,也就是專門請來寫詩文歌賦的好手。

之所以會有這個官職,按照申先生的說法是:「日本人喜歡漢詩文的癖好,最近越來越誇張,看到朝鮮人就大喊『學士大人』!乞求詩文的人滿街都是。為了應付這種狀況,宣揚我國文學之盛,有了這個官。」(倭人文字之癖,挽近益勝,艷慕成風,呼以學士大人,乞詩求文,填街塞門,所以接應彼人言語,宣耀我國文華者,必責於製述官。)

這或許聽來有點誇張,但一如和邇吉師帶來《論語》、《千字文》的寓意一樣,在三、四百年前日本的文化界,朝鮮國一直因為漢文素養較高,享有極大的聲譽。當然,申維瀚也知道上述的典故,在他心裡,沒有朝鮮人傳播文化(帶書來日本),日本根本沒有文字。

申先生的觀點當然是極大的誤解,日本早有文字,有意思之處應該是他為何如此想。

這得考量到朝鮮的讀書人長期傾力學習漢文化,堪稱當時中國以外最熟悉漢文化的國家。相形之下,日本不像中國、朝鮮以「科舉取士」,江戶時代不僅是「武人社會」,同時也是世襲社會,導致學習文學的儒生沒有好的出路。換句話說,江戶時代的日本缺乏一個很強的社會誘因,令日本人願意躋身儒生之列。

有趣的是,漢文化的價值在當時仍被日本人(尤其是文化界)認同,因此不少人即使不以儒生為業,部分醫生、武人也會學習漢文。

在這樣的背景下,朝鮮頂級讀書人的造訪,對日本社會彷彿震撼彈一般。第一,自江戶時期的德川幕府實行鎖國政策以後,尤其是遠離海港的內陸,一般庶民幾乎沒有見過外國人。不論是出於好奇,或是真心仰慕,朝鮮人一來受到極熱情的接待。第二,這對當時的日本讀書人而言,則是一個夢寐以求的機會,他們得以藉機透過筆談、翻譯與朝鮮人切磋漢文。

透過申維瀚的眼睛,我們得以一窺朝鮮人眼中的日本文學,以及他們多麼受到日本百姓歡迎。

在他的日記《海游錄》中,時常評價訪日期間的朋友。當說到幾位日本僧人的時候,他認為:「全部都爛透了!」(全無一語可觀)或是:「這個人還有他的文章都沒啥了不起。」(其人與文章皆不足道)就連幕府將軍專用的文學人士,如擔任大學頭的林信篤(1645-1732),都被申維瀚評為:「我看他的文筆,簡直呆得不像樣。」(觀其文筆,拙樸不成樣)

這可以說是朝鮮人單方面的自大嗎?

如果從日本人的舉動看來,朝鮮人確實在漢詩文有突出的表現。先談談一般民眾,當申維瀚一行人抵達對馬島的時候,他形容當時的場景是:「在外面看熱鬧的日本鄉民們,有男有女,人群擠在一起遠看像是魚鱗,他們有的坐在家裡,有的拉簾子偷看,有的就站在牆邊,或在路旁站著。」(觀光男女,簇簇如魚鱗,或坐堂、或窺簾、或立牆外、或在路旁。)

至於稍微懂漢文,或者說喜歡漢文的日本人就更不用說了,申維瀚每經過一個地方,必定是:「乞求詩文的日本人圍著我像一堵牆一樣,我就被圍在這個人牆裡。」(群倭乞詩者環立如堵)當申維瀚拿著毛筆寫字的時候,甚至有日本人整天在旁觀看學習。(終日在傍,意頗惓惓)

申維瀚就像文學明星,每次聚會都是眾人眼中的 Super Star,他寫的每首詩都彷佛是最高超絕妙的文學作品。他表示,當日本人從他手中拿走詩文時,不論身分高或低,都把朝鮮人視為「神仙下凡」,那些詩文則當作珠玉寶石般珍貴。即使是抬轎子的人,或是不視字的人,也以得到朝鮮人寫的書法為榮,頂禮膜拜,感謝再三。(求得我國詩文者,勿論貴賤賢愚,莫不仰之如神仙,貨之如珠玉,即舁人廝卒目不知書者,得朝鮮楷草數字,皆以手攢頂而謝。)

不過,每天應接日本人的「求詩」、「求文」看似達成宣揚國威的任務,卻苦了申維瀚。

他雖然經由官方接待,吃喝玩樂一應俱全,就連遊覽富士山都是日方派人「抬轎子上去」。但是,應接不暇的「文債」仿佛扎在心頭上的一根刺,揮之不去。這些乞求詩文的日本人時常擠在使節團的住處,從白天到黑夜。(或至雞鳴不寐)這給製述官申維瀚帶來許多壓力,畢竟他來到日本的工作,就是專門寫詩文歌賦的。

1719 年 12 月 6 日,朝鮮使節團行至京都附近的吉田,或許有幾個人得以四處閒晃觀光,不過申維瀚已無暇欣賞風景,因為令人苦惱的文債不斷累積,他有時一天就得揮毫數百幅字才能交差。最終,甚至無法安心入眠,幾個通宵熬夜,只為了寫出應付日本人的漢詩。

可以想見,那一夜萬籟俱寂,冬令時節帶來些微寒氣,使者徹夜未眠。

[1] 這份清單見仲尾宏,《朝鮮通信使》,東京:岩波書店,2007,頁116

- 仲尾宏,《朝鮮通信使──江戶日本の誠信外交》,東京:岩波書店,2007。

- 申維瀚,《海游錄》,收入復旦大學文史研究院編,《朝鮮通信使文獻選編》,上海:復旦大學出版社,2015。