「奉至仁至慈的真主之名」。當我們的飛機在德黑蘭梅赫拉巴德(Mehrabad)機場停妥時,伊朗航空的機長這麼廣播。我周圍的人紛紛不安地騷動起來。女人坐直身子,整整頭巾,確定腳踝跟手腕都沒露出來。她們的丈夫則揉著惺忪的睡眼,開始收拾孩子們扔在走道上的東西。

我擡頭尋找我從倫敦登機開始就一直在仔細觀察的那兩、三張面孔。他們是機上較年輕的單身乘客,男女都有,年紀和我一樣在三十歲上下。他們穿著不合身的衣服,看起來很像是在二手商店買的──難看的長袖襯衫、顏色黯淡的鬆垮長褲、沒有裝飾的頭巾──全都為了盡可能看起來低調不顯眼。這點我很清楚,因為我自己也是這樣穿的。和他們四目交接時,我可以看出他們眼神中的焦慮,因為我體內也流竄著同樣的焦慮感。這是一種恐懼和興奮的混和體。我們之中有很多人還小的時候就因為革命而被迫離去,這是我們第一次重新踏上祖國的土地。

為了對一九八〇年代早期逃到歐美的廣大伊朗離散子民示好,伊朗政府試驗性地對所有移居國外的人頒布了一項特赦令,宣告他們可以返回伊朗探親──每年一次、每次以三個月為限,不必擔心被拘留或被強迫服完兵役。大家立刻有了回應。成千上萬的伊朗年輕人開始湧入伊朗。其中有些人從沒去過伊朗,只聽父母說過一些充滿鄉愁的故事。有些人則和我一樣,在伊朗出生,但在還沒有能力自己做決定的時候就被悄悄帶走了。

我們下了飛機,進入熱氣蒸騰的清晨。天還沒亮,但機場已經人潮洶湧,有來自巴黎、米蘭、柏林、洛杉磯的班機。海關處已經聚集了一大群吵吵鬧鬧的人,完全不像在排隊的樣子。有嬰兒在尖叫。空氣中飄蕩著讓人難以忍受的汗臭和煙味。我受到四面八方的推擠。突然間記憶湧現,我想起好多年前的同樣這座機場:我和家人手勾著手從驚慌失措的人潮中擠過,大家都急著在邊境關閉、飛機禁飛之前離開伊朗。我記得母親對我大喊:「拉緊妹妹!」她聲音中那種快要窒息般的驚恐至今猶在耳畔,母親彷彿在警告我,如果放掉妹妹的手,妹妹就會被拋在這兒。我緊緊掐住妹妹的手指,抓得她大哭起來,然後我粗暴地把她拖到閘口,一路又踢又踹地要別人閃開。

過了二十年,又過了漫長得令人窒息的四個鐘頭後,我終於來到了護照檢驗口。我把證件從玻璃上的一道縫隙放進去,交給一個戴著破眼鏡、蓄著小鬍子的年輕人。他心不在焉地翻閱我的護照,我則準備用我演練多時的答案來解釋我是誰、來這裡做什麼。

「你是從哪裡出發的?」他疲倦地問。

「美國,」我回答。

他變得僵硬,擡頭看我的臉。我看得出來我們年紀相仿,但他由於眼神疲憊、鬍子沒刮,看起來比我蒼老了許多。他是革命的孩子,而我則是個難民──一個叛教者。同樣一段歷史,我這輩子都從遠遠的地方研究,但他這輩子都活在其中。我突然感到難以承受。當他跟所有海關人員一樣,提出「你到過哪裡?」的例行問題時,我幾乎無法直視他。

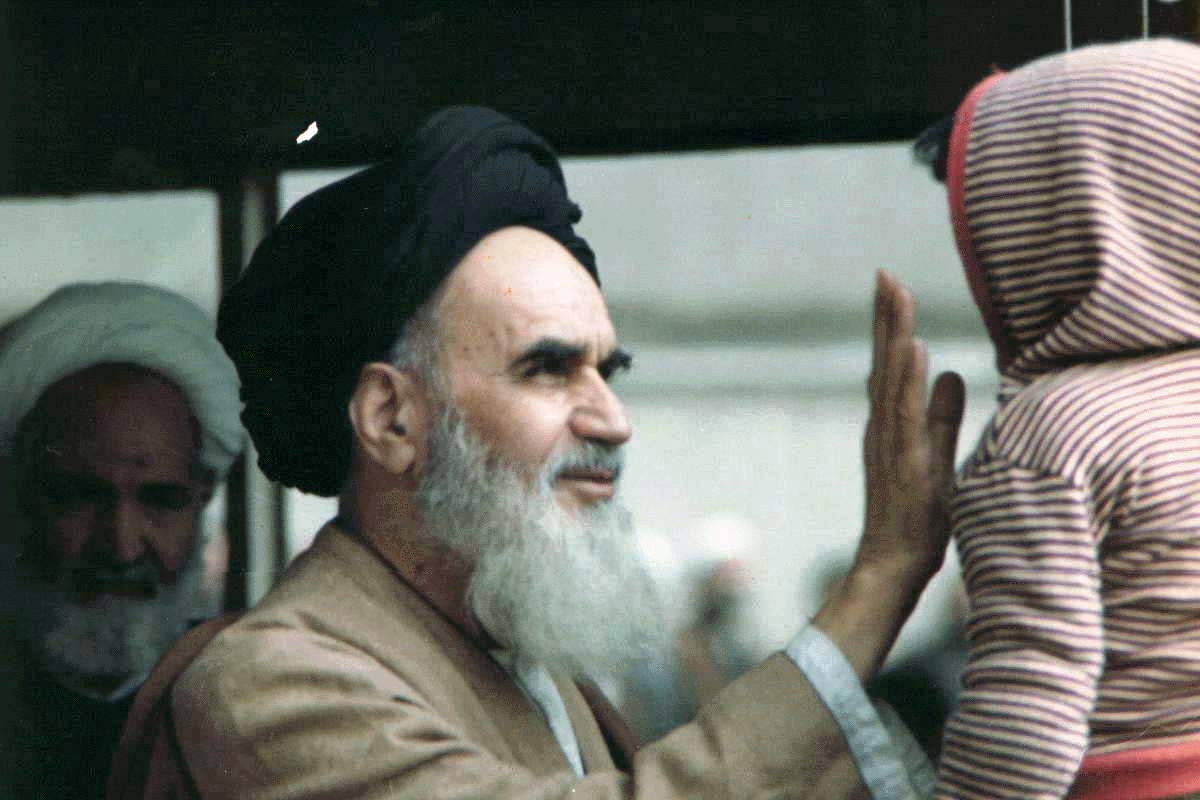

就在阿亞圖拉何梅尼返回伊朗的那一天,我牽起四歲妹妹的手,不顧母親要我們別出門的警告,離開了我們在德黑蘭市中心的公寓,跑到街上參加慶祝活動。我們已經好幾天沒出過門了。沙赫(國王)被放逐、阿亞圖拉返國之前的那幾週,日子非常不平靜。學校停課,大部分的電視臺和廣播電臺都被關閉,我們寧靜的社區也變得空蕩蕩。因此那個二月的早晨,當我們望向窗外,看到街上一片歡欣鼓舞時,我們怎麼也不願意待在家裡。

我和妹妹在一個塑膠罐裡裝了滿滿的菓珍,從媽媽的櫥櫃裡偷拿了兩串紙杯,溜出去參加狂歡。我們把紙杯一個一個裝滿,分送給群眾。陌生人停下腳步,抱起我們、親吻我們的臉頰。有人從窗戶撒下大把大把的糖果。到處都有人在奏樂跳舞。我根本不清楚我們在慶祝什麼,但我也不在乎。我被當下的氣氛擄獲,對每個人嘴上掛著的奇怪詞彙感到著迷──這些詞我以前就聽過了,但依舊覺得神祕而不解:自由!解放!民主!

幾個月後,這些詞彙所代表的承諾似乎即將兌現:伊朗臨時政府為這個剛剛建立、頂著「伊朗伊斯蘭共和國」美麗頭銜的國家草擬了一部憲法。在何梅尼的引導下,這份憲法融合了第三世界的反帝國主義情結、艾哈邁德和沙里亞蒂等傳奇伊朗思想家的社會經濟理論、班納和庫特布的宗教政治哲學,以及傳統的什葉派民粹主義。這部憲法的基本條文承諾性別平等、宗教多元、社會正義、言論自由,以及和平集會的權利──也就是當初革命爭取的所有那些崇高原則──同時也確認了這個新共和國的伊斯蘭特質。

某種程度上,這部伊朗的新憲法跟伊朗在一九〇五年第一場反帝國主義革命之後所寫的憲法並沒有什麼顯著的不同,只是這部新憲法似乎預設了兩個政府的存在。第一個是人民主權的代表,有一個公民選出來的行政首長,領導一個高度集權化的國家,還有一個負責制定、討論法律的國會,以及一個獨立的司法機構,負責解釋這些法律。第二個則是真主主權的代表,只有一個人:阿亞圖拉何梅尼。

流亡伊拉克和法國期間,何梅尼一直在偷偷撰寫的正是「法基赫的監護」(法學家治國)。理論上,法基赫(至高領袖)是國內最有學問的宗教權威,主要作用在於確保國家維持應有的伊斯蘭特質。然而,在伊朗有權有勢的神學機構的權謀算計之下,法基赫從象徵性的道德權威變成國家的至高政治權威。憲法賦予了法基赫權力,可以任命司法院長,可以統帥三軍,可以開除總統,還可以否決所有國會制定的法律。法基赫的監護原本是要讓人民主權和神的主權獲得和解,結果卻是瞬間為絕對神權統治的制度化鋪好了道路。

可是,伊朗人太過欣喜於自己剛獲得的獨立,加上空氣中瀰漫著各種陰謀論,說美國中情局和德黑蘭的美國大使館企圖讓沙赫復辟(像一九五三年那樣),因此他們也變得盲目,以至於看不出這部新憲法有多可怕。儘管臨時政府提出警告,與何梅尼競爭的阿亞圖拉,尤其是阿亞圖拉沙里亞特馬達里也大力反對,這份草案還是在一場全民公投中以超過九八% 的得票率通過了。(阿亞圖拉沙里亞特馬達里最後被何梅尼剝奪了宗教資歷,儘管什葉派法律幾百年來都禁止這種行為。)

等到大多數伊朗人意識到自己把票投給了什麼時,海珊已經在美國的鼓勵下,拿著從美國疾管局與美國典型培養物保藏中心(公司總部在維吉尼亞)取得的化學與生物材料,對伊朗本土發動了攻擊。一旦發生戰爭,所有的反對聲浪都會基於國家安全被消音,而一年前激勵大家發動革命的那個夢想也被這樣的現實取代:一個獨裁國家,執政的神職人員握有不容置疑的宗教與政治權威,卻無能到了極點。

美國政府在兩伊戰爭期間支持海珊是為了遏止伊朗革命蔓延,但此舉帶來一種更糟糕的效應,就是遏止伊朗進化。必須等到戰爭在一九八八年結束、何梅尼也在隔年去世之後,十年前促成伊朗革命的那些民主理想才在新一代伊朗人手中復甦。

以他們的年紀,他們不記得沙赫的暴政,卻知道自己父母當年努力爭取的東西並不是眼下的這套體系。正是因為這份不滿,有一小群伊朗的學者、政治人物、社運人士與神學家起而發動一場改革運動,不是為了把國家「世俗化」,而是想讓國家重新聚焦在真正的伊斯蘭價值上,例如多元主義、社會正義、人權,以及最重要的:民主。用伊朗政治哲學家索魯許的話來說,「我們不再宣稱一個真正的宗教政府也可以是民主的,我們現在要說:它不可能不民主」。

一九九〇年代,改革派神職人員哈塔米(Muhammad Khatami)當選總統,這場運動受到激勵,而能夠以伊斯蘭特有道德框架為基礎建立本土民主制度的假設也變得具體。這樣的願景振奮了數十萬伊朗年輕人,哈塔米的改革議程則給了他們勇氣,一九九九年這些年輕人開始湧上街頭爭取更多的權利,包括和平集會與新聞自由,這就是世人後來所說的「德黑蘭之春」(Tehran Spring)。

看到伊朗如此令人敬畏的人民力量(畢竟最初促成伊斯蘭共和國誕生的就是人民力量),伊朗政府十分害怕,加上他們認為這場改革運動直接威脅到國家存亡,於是出動全部的兵力來對付年輕的抗議者。在革命衛隊(Revolutionary Guard)的命令下,伊朗的準軍事部隊(可怕的「巴斯基」,Basij)殘暴鎮壓了街頭與大學校園內的人民示威,這也從此成為伊朗常見的景象,而改革派社運人士與哈塔米的政治盟友則一個接一個被噤聲、逮捕與殺害。到了二〇〇五年阿赫瑪迪內賈德(Mahmoud Ahmadinejad)當選總統之後,伊朗政府內的保守派勢力再次崛起。全球各地的分析師紛紛宣告,伊朗的改革運動已死。

但外面的人其實不明白,改革派的訊息既沒有消失,也沒有轉入地下。反之,它廣為傳播,而且進入了政治主流,當二十一世紀的第一個十年接近尾聲時,幾乎所有的伊朗人不分政治與宗教立場,都已採信如下改革運動主張:一九七九年促成伊朗伊斯蘭共和國誕生的那場民主試驗受到了破壞,必須再次修正。

二〇〇九年,儘管選舉舞弊之說甚囂塵上,阿赫瑪迪內賈德卻還是在這場飽受爭議的選舉中連任成功,於是學生、知識分子、商人和宗教領袖又一次一同走上街頭(三十年前推翻沙赫的也是這樣的組合),這回的共同旗號就是後來大家所知的「綠色運動」(Green Movement),此次上街頭不只是為了抗議選舉不公,也是為了對抗伊斯蘭共和國的內在本質。而雖然這場最新的挑戰遭遇伊朗政府的殘暴回應,讓國家陷入停擺的人民示威似乎暫時被壓下,但政府的舉動只是讓廣大伊朗人民更加堅信:就目前這種情況而言,伊斯蘭共和國既不伊斯蘭,也不是共和國。

伊朗先前的民主嘗試都遭外國人破壞──一九〇五到一九一一年是英國人和俄國人、一九五三年則是美國人,因為徹底壓抑該地區人民的民主夢想對他們有利。一九七九年的革命則被伊朗自己的神職機構劫持:它運用本身的道德權威,在剛建立的國家裡獨攬大權。一九九〇年代的改革運動也被政府鎮壓,這個政府極度害怕自己的人民,且亟欲保住自己的政治權力。

綠色運動想爭取更多的人權,結果被一個愈來愈軍事化的政府鎮壓,因為這個政府把自己的存續看得比其他任何東西都重要。然而,這百餘年來,伊朗始終想建立一個真正的本土民主制度,可以在公共領域給宗教一席之地,但又不會破壞民意。這樣的追求一直延續到今日。事實上,世界各地正在複製這樣的追求,從伊拉克與巴基斯坦到土耳其和印尼,從突尼西亞與埃及到塞內加爾和孟加拉。

在殖民主義結束、伊斯蘭國家建立後的這半個世紀裡,伊斯蘭教就一直被用來正當化或推翻政府、促進共和主義或捍衛獨裁主義,也被用來合理化君主制、專制政治、寡頭政治、神學政治,滋養恐怖主義、宗派主義與敵意。這個問題依舊沒有答案:如今,我們能否運用伊斯蘭在中東與其他地區建立起一套真正的自由民主制度呢?現代的伊斯蘭國家能否讓理性與天啟獲得和解,以先知穆罕默德十四個世紀前在麥地那建立的道德理想為基礎,創造出一個民主社會?

非但可行,而且不得不行。事實上,在許多穆斯林占多數的國家,人們已經這樣做了。但這個過程只能以伊斯蘭價值與習俗為基礎。從歐洲失敗的「文明任務」與美國慘烈的「民主輸出」中,我們可以學到的最大教訓是:真正的民主只能從內部培育,以一般人熟悉的意識形態為基礎,並以本地人能夠理解並欣然接受的語言來表述。在穆斯林占多數的國家裡,民主若要發揮效用、風行草偃,就必須讓信仰與政府之間時而產生衝突的關係達到平衡,畢竟如我們所見,這類衝突已成幾百年來伊斯蘭政治文化的標誌。

有些西方人說這種民主制度根本不可能實現,說伊斯蘭教本質上就和民主對立,說穆斯林族群沒辦法讓民主價值與伊斯蘭價值和諧相容。這樣的看法不僅和伊斯蘭歷史相抵觸(更別提眼前可見的事實了),還與無數的調查報告意見相悖:這些調查顯示,伊斯蘭世界絕大多數人都渴望民主,認為民主是「最好的政府形式」。

事實上,皮尤調查中心(Pew)二〇〇六年的一份民調發現,雖然西方大眾大多認為民主「是一種西式作風,在大部分穆斯林國家都行不通」,但在這份調查中,每一個穆斯林占多數的國家,否定這種看法的人不是占相對多數就是占大多數,並呼籲立即無條件地在他們生活的社會建立民主制度。

因此,想創建一個真正的伊斯蘭民主制度,最大的阻礙似乎不只是抱持傳統主義的烏拉瑪或聖戰(吉哈德)主義恐怖分子。或許更有破壞力的是某些西方人士,他們固執地拒絕承認下面這點:民主制度若要長久存續,就絕對不能從外面引進。

.png)

伊朗裔美國作家阿斯蘭,在九一一後多半對伊斯蘭世界充滿恐懼的社會氛圍下,完成了這部文字淺白、夾敘夾議的伊斯蘭通史力作。期待消除日漸瀰漫的「伊斯蘭恐懼症」,帶領讀者得到清晰而全面的思維框架,重新理解當前世界的複雜政局與紛擾。