預定一九八六年十二月六日舉行的中央民意代表局部選舉是國民黨是否願意在民主改革做出讓步的第一個大考驗。在阿奎諾(Benigno Acquino)返回馬尼拉與金大中回到漢城(即今日的首爾)激勵下,一些流亡海外的不滿人士也準備在未持有效護照下返回臺灣。十一月十四日,六名美國臺灣同鄉會會員搭乘新加坡航空公司班機抵達臺北,其中三人持的是美國護照。不過他們一踏上熱愛的故鄉臺灣土地時,隨即遭機場安全人員逮捕。同一時間,兩百多名警察在機場外警戒並維護秩序,數以百計遠從屏東與高雄等地前往機場的民進黨支持者,為迎接他們心目中的英雄返國已在機場外等候了六個多小時。久候的群眾終於失去耐心而與警方發生衝突,導致警民雙方都有人受傷。群眾與警方衝突之際,民進黨代表與國民黨官員進行協商,希望政府釋放他們的海外同志,不過並沒有能如願以償。六名被捕的臺灣人最後不得不失望地返回美國。[1]接著是十一月三十日,自一九七九年九月即流亡海外的前美麗島雜誌社社長許信良也試圖在無有效護照下闖關返臺。許信良這次戲劇性的返臺行動中,有多名美國人隨行,有來自 CBS、NBC 與《洛杉磯時報》的記者外,長期關注臺灣事務的和平運動家梅心怡(Lynn Miles)也在隨行人員中。由於許信良曾是中正國際機場所在地的桃園縣縣長,大批縣民聞訊後成群結隊前往機場,熱烈歡迎許信良的英雄凱歸。不過到了三十日晚上,許信良還是被國民黨政府派出的安全人員送上一架飛往日本東京的班機。[2]

許信良未能返鄉一事被大肆炒作,進一步激化了臺灣的政治對抗。在敏感的選舉前夕,國民黨全力動員所有可用資源來阻止民進黨崛起,國民黨打出經濟繁榮、完全就業與持續穩定發展為主要競選訴求,民進黨選戰則以求變為訴求,打出的主要競選政見為臺灣獨立於中國、人民自決、清廉政府與綠色環保等。在一千八百萬合格選民中有相當於百分之六十五點四的一千一百七十七萬選民前往投票,選舉八十四名增額國代與七十三名增額立委。結果國民黨贏得六十八席增額國代與五十九席增額立委,民進黨在國代與立委各贏得十二與十一席,其他席次則由獨立候選人當選。[3]選舉一結束,兩個政黨都宣稱大獲全勝。國民黨保持國會絕對多數的優勢,牢牢控制政權的地位不動如山。不過民進黨陣營指出,國民黨在一九八三年的中央民代選舉中贏得七十一個立法院改選議席中的六十二席,如今卻只在七十三席中贏得五十九席。還有就是多名民進黨的候選人在其選區中贏得最高票,選前匆匆成立的民進黨及候選人全臺總得票率超過百分之二十,就現實條件言確是一個不錯的開始。

不過最大的勝利者應該是臺灣人民,因為民主制度一度被認為對他們而言遙不可及,如今卻已變成了極為普通,理所當然。儘管國民黨是在心不甘情不願下承認民進黨的成立事實,民進黨的合法化在臺灣民主發展史上卻是一件歷史性大事。美國《紐約時報》與《華盛頓郵報》十二月七日不約而同以頭版報導這次選舉,大大突顯出這次選舉的歷史意義。臺灣發生驚天動地的大事總會在中國、日本與美國產生迴響與漣漪,選舉期間所謂的中國專家、臺灣觀察家與國務院主管東亞事務的官員都在密切注意相關情勢發展。從新興民主國家的標準來看,臺灣這次選舉基本上算得上公正有秩序,不過臺灣要過渡到穩定的兩黨政治還有一段很長的路要走。此時沒有人能預見,十四年後的民進黨會贏得總統大選,而且還成為立法院的第一大黨。

一九八六年選舉後的幾個月裡,臺灣發生兩大戲劇性發展,其中之一涉及臺灣對中國大陸的關係,另一變化則是解除戒嚴令。自韓戰結束以來已超過了三十五年,這段期間臺灣的國民黨政府對北京中國共產政權一直採取不談判、不接觸與不妥協的所謂「三不」政策。雖然中國無法迫使美國完全切斷與臺灣的聯繫,中國還是成功地與英國就一九九七年之後的香港問題達成了協議,中國承諾讓香港在中國政治主權下維持高度的經濟自治。自一九八四年初開始,中國就大力以所謂的「一國兩制」宣傳一九九七年以後香港與中國的關係模式,還宣稱這種香港模式可用於未來的中國與臺灣統一。儘管臺海兩岸經常以激烈的言詞互相攻擊對方,事實上兩岸中國人之間的關係卻是血濃於水。另一方面,中國共產黨領導階層則寄望以中國的持續現代化成果與國際間持續孤立臺灣作為胡蘿蔔與棍棒,吸引或迫使臺灣國民黨政府與他們談判統一問題。不過臺灣打從一開始即堅決反對接受所謂的「一國兩制」。到了一九八七年秋天,可能是受到中英香港協議的影響,日益年邁的蔣經國決定降低臺海兩岸緊張氣氛,放寬民眾到大陸探親的限制。

……隨著戒嚴體制結束,蔣經國接著推動多項自由化改革政策,其中包括停徵農業用地土地稅、放寬外匯管制及逐步開放報禁。一九八八年一月之前,臺灣島內只有國民黨擁有的《中央日報》以及國民黨認可的《聯合報》、《中國時報》與英文《中國郵報》等少數親國民黨報紙存在。

蔣經國在臺灣報禁取消後沒幾天即突然逝世,臺北盆地很快到處瀰漫著各種悲傷的流言傳說。李登輝副總統因蔣經國突然過世而必須立即站上權力舞臺,此時的李登輝還不能確知能否順利接下蔣經國所遺留下來的大權。由於李登輝是否有能力接下如此多的挑戰與責任還是未知數,臺灣權力象徵的蔣經國的離世有可能引發一場權力繼承危機。就像一個突然中樂透頭獎者一樣,李登輝起初也有點不知所措,不過直覺告訴他不能讓狀況惡化。李登輝本人相當了解,要讓這場由蔣家王朝交給來自偏僻的臺灣三芝鄉子弟的權力轉移順利完成,他有必要獲得國民黨內大老的支持,他們大都是戰後從中國大陸來臺的外省人。因此李登輝一開始的因應訣竅就是先確保權力現狀獲得維持,同時並迅速尋求國民黨內的共識。另外,身為副總統的李登輝在鞏固權力基礎前,首要的工作是讓政府正常運作。李登輝在後來以「沒有使用防護網的特技演員進行高空鋼索表演」來形容他接任中華民國總統最初幾個月的情況。[4]

蔣經國因糖尿病引起的複雜併發症而於一九八八年一月十三日在臺北官邸逝世,結束了七十八年又十個月的不平凡的生涯。蔣經國身後留下的家屬有來自俄羅斯的妻子蔣方良女士、旅居美國的女兒蔣孝章、二兒子蔣孝武以及最小的兒子蔣孝勇。蔣經國留下了簡單遺囑,據信遺囑是他的秘書王家驊後來所擬,不過遺囑上所署的日期為蔣經國逝世前的一月五日。蔣經國的遺囑要臺灣人民團結一致反抗共產黨,並光復大陸失土,不過並未指定權力繼承人,儘管蔣經國在去世前決定授予李登輝中華民國文人最高榮譽的「采玉大勳章」,大有以李為繼承人的味道。在蔣經國遺囑上簽名的有蔣經國小兒子蔣孝勇、李登輝副總統與五院院長。[5]

在蔣經國逝世約五小時之後的十三日下午八時〇八分,李登輝依中華民國憲法規定宣示就任第七任總統。在國父孫中山先生遺像前,李登輝先生高舉右手過肩宣誓:「余謹以至誠,向全國人民宣誓,余必遵守憲法,盡忠職務,增進人民福利,保衛國家,無負國民付託。如違誓言,願受國家嚴厲之制裁,謹誓。」[6]出席宣誓儀式的黨政高層有總統府資政謝東閔、行政院長俞國華以及其他四院院長、總統府秘書長沈昌煥、國民黨秘書長李煥、臺灣省主席邱創煥、臺灣省議會議長高育仁、內政部長許水德、國防部長鄭為元、參謀總長郝柏村、國民黨副秘書長宋楚瑜、經濟部長陳履安與外交部長連戰。與美國總統就職宣誓就職不同,李登輝宣誓接任總統時,他的妻子曾文惠女士並未陪同出席。令人驚訝的是中華人民共和國國家主席趙紫陽倒是向李登輝拍了賀電。宣誓接任總統後,李登輝隨即上電視向全國人民發表談話,表示將繼續推動蔣經國擬定的各項政策。

蔣經國的逝世宣告一個時代的結束,也宣告蔣氏權力王朝的結束。臺灣戰後近半個世紀的發展與蔣經國,以及他的父親蔣介石息息相關。在李登輝上臺引發臺灣人的強烈意識前,「蔣」總統幾乎是臺灣人所知道僅有的總統。事實上,臺灣的社會與政治轉變早已啟動,薪傳的火把也已點燃,問題是李登輝是否已做好將火把傳遞下去的準備。這個問題的答案可說是,也可說不是。蔣經國雖然健康狀況一直不佳,李登輝原以為蔣經國可當完整個總統任期,蔣經國本人早先想必也是如此認為。事實上,李登輝心中不無疑慮,蔣經國是否有意讓他擔任下一任總統。[7]國民黨內的權力高層似乎也不想讓李登輝,或任何臺灣人,繼承蔣經國留下的黨主席職位,國民黨內許多人很難想像由不姓蔣的人來擔任國民黨主席。這也正是為什麼在接下來的六個月裡李登輝只能當「國民黨代理黨主席」,以及接任總統後久久無法自由改造內閣與國民黨高層領導的原因。因此李登輝接掌總統職權的最初兩百天裡,都像是在蔣經國陰影下執行總統權力一般。之後李登輝才決心不再做蔣經國的政策傀儡,而要當一個新臺灣的開創者與推動者。蔣經國逝世的一九八八年一月十三日晚上,李登輝正式接任總統後首度上電視發表談話,他以略帶臺灣口音的國語加上威嚴緩慢的口氣發表談話,給人一種戒慎恐懼,如履薄冰,但具有一種難以抗拒的魅力的印象。不過李登輝很快就變得堅強茁壯,這種政治家面貌可能掩飾掉他魅力的外表與溫柔可親的笑容。之後的李登輝逐漸擺脫了蔣經國的陰影,領導臺灣人民走出新方向,並建立起屬於他自己的政治成就。

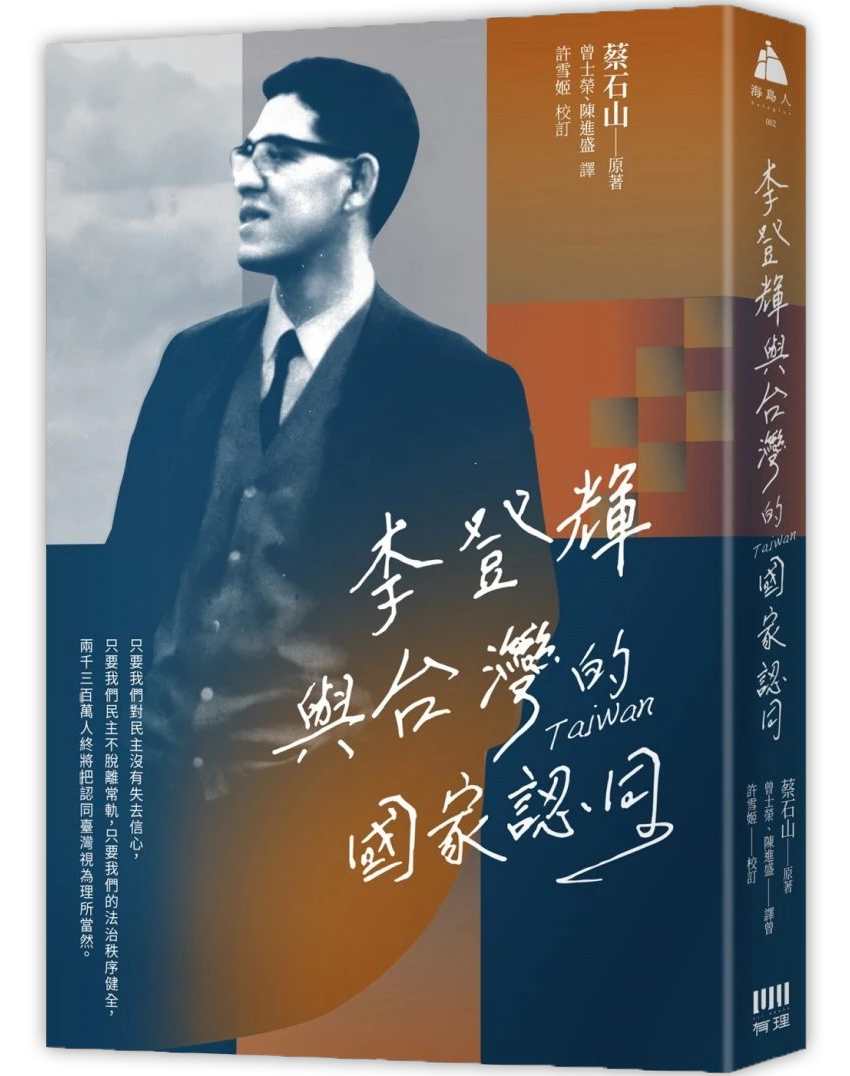

固執而叛逆,開啟臺灣民主之路的關鍵推手

全景重構李登輝與島嶼的歷史交會

內有政黨對立與社會分裂,外有強權威脅與地緣衝突,面對混沌未來,我們更需要重回李登輝的時代,重拾在變局中堅守民主、在壓力下維護主體的政治智慧與歷史視野。

「我們相信我們有能力改變,因為臺灣是民主國家。命運掌握在我們手上的選票,我們用選票選自己的希望,選我們幸福的未來,我們相信我們自己。」

本書也是一部剖析臺灣歷史轉折的作品,呈現臺灣人在過往頻繁的政權更迭下,如何面對身分轉換的掙扎與挑戰,並在曲折中逐漸生長出臺灣的國家認同。

李登輝形容自己性格固執而叛逆,然而在旁人眼中,他也是善變之人,但他也在變中求存:他曾是日本統治下的臺灣青年,遠赴日本求學甚至踏上戰場;戰爭結束後,從出色的留美學者,走入國民黨體制,並以穩健的步伐,一步步走上權力巔峰;他是臺灣首任民選總統,提出生命共同體、兩國論與新臺灣人等概念;卸任後,他脫離國民黨,投入倡議臺灣主體意識。

他如南非的曼德拉一般,鑄成了臺灣意識;如新加坡的李光耀一般,為臺灣塑造了自己的認同;更如一八九〇年代菲律賓的黎剎,使臺灣人能夠想像一個不受外國控制的獨立國家。在他生前,民主在臺灣從抽象觀念走進了日常生活;在他身後,臺灣的國家認同又將何去何從?