七、八十年代之交,曾投身社會派學運的大學生畢業後,不少選擇參與和社會福利相關的行業。麥理浩時代的社會改革,產生了不少與社會福利有關的工作機會。這些前學運人士在他們的工作崗位上繼續推動社會運動,動員服務區域的市民為自己的權益發聲。他們關注的議題很快便不限於民生福利,轉向要求政府施政更有透明度,這很自然便會演化為政制民主化的訴求。而在傳媒工作的前學運人士亦互相配合,營造爭取民主的社會輿論。

八十年代初,政府成立區議會,當中部份議席由直接選舉產生,這群社運人士便運用學運時代建立的網絡,走上從政之路(So 1999)。他們植根於本土的社會運動,終於帶來了心繫本土權益的本土政治運動。

可是他們的本土認同,很大程度建基於對殖民地體系的否定。縱然麥理浩時代的改革令他們的社會運動得以發展,他們卻無法高呼支持保留英國管治的現狀。學運期間與國粹派爭論的經驗,加上自小就接受大中華文化主義的教育,使他們縱然不願意受到中共政權的牽制,卻始終對中國抱有微妙的感情。

當時英國與中國將要就香港的前途問題展開談判,中共便針對此弱點統戰社運、學運及政界人士。根據當年的學運人士羅永生教授之口述歷史,當時中共的統戰人員曾經接觸他們,建立了一定程度的互信。如此令學運人士相信若由中國管治香港,香港會得到民主自治的機會。大學生其實對統戰人員的口頭承諾有所顧慮,卻未有揚聲。當英國首相戴卓爾夫人路經香港到北京談判時,學運人士囿於大中華情意結,向她抗議不平等條約(馬嶽 2011)。

當時大部份香港市民都希望英國能延續在香港的管治,根據革新會 1982 年的一項民意調查,超過八成受訪者希望英國能繼續管治香港,只有 4% 受訪者希望將香港主權移交予中國(林鴻達 2014,原文附民調報告之連結)。社運及政界人士相信中共讓香港民主自治的承諾,加上認為殖民地體系背負着原罪,便在社區組織及傳媒宣揚民主回歸的願景。

我們不應過份誇大這群社運人士的作用,畢竟他們並未在談判過程中擔當任何角色(貝加爾 2014)。不過社運人士卻能把民情略為逆轉。1983 年的一項調查中,只有四成受訪者堅持維持現狀,亦有 24% 的受訪者支持將香港主權交予中國(So 1999)。雖然香港主流民意仍是抗拒中國統治,卻已有所動搖,這樣英國再難以在談判中打民意牌,社會亦缺乏足夠民氣發起爭取維持現狀的運動。

不論如何,英中聯合聲明簽訂前,開明派的中國總理趙紫陽公開承諾主權移交後的民主發展,令社運人士一度以為自己已經取得勝利。

但事實上聯合聲明中,只列明立法會由選舉產生,行政長官由選舉或協商產生,並指出行政長官要向立法會問責,何謂協商、選舉及問責,則落入灰色地帶。香港政府及英國當局將之稱為談判的成果,並藉此爭取香港市民及英國國會支持。社運人士以為香港的代議政制將會順利發展,但中國方面似乎另有打算。

聯合聲明簽訂前,香港政府發表政制發展綠皮書,當中建議立法局引入功能組別間接選舉,亦不排除引入直選的可能。支持民主發展的社運人士之後發起爭取 1988 年直選立法局議席的運動。這群社運人士於 1986 年成立民主政制促進聯會,並於同年 11 月 2 日召開高山大會。香港的民主派就此成形。

可是中共政權卻認為香港政府推行政制改革之嘗試,乃企圖架空中國 1997 年後在港主權之陰謀。他們對聯合聲明的灰色地帶另有詮釋:聲明所應許的選舉,並不必然是西方那種普及而平等的選舉。原先立場親英的華人精英,既想討好未來的宗主國,又顧慮民主政制會損害其政治特權,便與中共組成反民主的不神聖同盟。

1987 年香港政府重啟政制改革諮詢,中共動員中資企業及親共工會的成員提交反民主的意見,華人精英則發動抹黑民主政制的宣傳,片面地將民主描述為動蕩之源。香港政府面對中共的壓力下屈服,於諮詢過程中出術,一方面將支持八八直選的廿二萬聯署歸類為單一意見,另一方面以誘導性的民調蓄意減低八八直選的支持度。事件令香港政府陷入認受性危機,港府淪為市民眼中的跛腳鴨政府(So 1999, Scott 1989)。

中共亦操控了基本法的起草過程。負責起草基本法的委員會中,中國代表佔三份之二,香港代表只佔三份之一。香港代表又以保守親共的商人及工商專業人員為主,只有司徒華及李柱銘兩位民主派。在草委之下則另設基本法諮詢委員會。縱然該委員會並無實權,中共仍然盡力排除諮委中的反對聲音。在勞工界諮委的推選過程中,親共工會工聯會的譚耀宗向民主派工會基督教工業委員會(後發展為職工會聯盟)的劉千石施壓,要求後者退出競逐。二十餘間獨立工會憤而杯葛是次選舉,令親共勢力盡攬勞工界諮委席位(So 1999, 潘文瀚等 2012)。

香港的主權尚未移交,英國殖民體系尚未完結,中國殖民主義卻早已一改八十年代的開放姿態,斷然否定 1997 年後香港人的民主權利。

就在香港民主運動陷入低谷之際,開明派的中國前總理胡耀邦於 1989 年 4 月病逝。北京的大學生自發悼念,之後留守天安門廣場,要求中國實行民主改革。香港市民受到感動,自覺香港的命運已經和未來宗主國的民主運動連結起來。北京民運成為香港市民最關注的事件,香港的民主派亦作出聲援,數以百萬計的市民上街集會支持民運。這種由下而上,遍及全港各界的政治動員,乃香港歷史上首次。

可惜事與願違,趙紫陽等開明派於權力鬥爭中失敗,鄧小平大權在握,決定鐵腕鎮壓。6月 3 日晚中國解放軍在北京開始血腥鎮壓,到 4 日凌晨血洗天安門廣場,香港市民徹夜觀看新聞直播。那一夜,香港成了亞細亞的孤兒。他們被英國遺棄,即將要接受那慘無人道的屠夫政權所統治(So 1999, Tsang 2007)。

六四血案後,民主回歸論早已破產,市民普遍抗拒中共政權。他們已不能夠指望中國會自行民主化,只望能守住香港,令香港的自由不會為中共所毀。他們的香港身份認同再次得到穩固,期待能夠民主抗共:即是透過本土的民主化,抵抗中共對香港的侵略。因應六四慘案後人心虛怯,中共不得已讓步,容許 1991 年直選十八個立法局議席。提出民主抗共論的民主派組織香港民主同盟,並在 1991 年直選大獲全勝。

在那幾年不論是以本土為先的政治行動,還是非牟利組織在各本土社區的擴展,民主派均取得一定成果。1992 年彭定康就任港督後,對中共採取強硬政策,用盡基本法的灰色地帶推行民主化改革,民主派亦趁勢得以壯大。在九十年代,香港的身份政治日趨成熟,香港市民越來越強調他們獨特的香港身份,希望能透過民主化,保障本土權益免受中國干預(So 1999)。

香港的民主派陷入了一種自相矛盾的境地。他們一方面受益於市民本土身份認同之壯大,市民相信民主派敢於與中共對抗,因此才投票予他們守護本土。民主派在那幾年對本土公民社會的建立亦建設良多。可是,民主派目睹在北京抗爭的同胞慘遭毒手,自己卻因身處英國屬地而倖免於難,使他們產生倖存者的罪疚感(Tsang 2007)。縱然他們的政治根基都在香港,但他們始終堅持要參與建設民主中國。這種堅持起初並未引起太多問題,卻為近年民主派內部的本土論爭留下伏筆。

此外,八十年代之後香港大眾的本土意識,有一部份為因經濟繁榮而有的自豪感。這種自豪感或能促進本土意識,但能否帶來本土政治運動,卻頗成疑問。主權移交前的一項民調,發現本土意識越強烈的受訪者,越傾向選擇移民他方(Lau 2000)。這反映了香港人當時的身份意識,可能只是一種消費者的選擇(Matthews et al 2007)。若果港中兩地的經濟發展此消彼長,那麼香港人再不能以經濟成就自恃,屆時他們會比較難以保持與中國有異的獨特國族身份。

除此之外,當時香港的本土認同亦有其保守的一面。八十年代中的一項民調,有 55.1% 自視為香港人的受訪者認為諮詢就是民主,只有 22.2% 認為有選舉才算是民主。而自視為中國人的,其比率分別為 44.6% 及 35.7 %(Lau and Kuan 1998)。這顯示了有着本土意識的,很多都是政治立場保守的人。縱然在八九民運之後,香港本土的公民社會有一定的發展,但仍有為數不少的香港人不願意為其本土身份與政府對着幹。即使他們支持民主抗共,骨子裏卻只是希望維持現狀。過渡期的種種安排,都只求保守地維持現狀,「五十年不變」。但這種「雪藏香港」的做法令香港無法面對主權移交後的變局(呂大樂 2007a)。

主權移交後,中國未有高調干預香港事務,香港人最擔心的場面暫時未有出現。中國經濟持續起飛,令受亞太金融風暴影響的香港自慚形愧。縱使特區政府的民望一直未如理想,但香港人一直都未有遷怒於中共政權。北京成功申辦 2008 年奧運,亦促進了香港人對中國的認同。

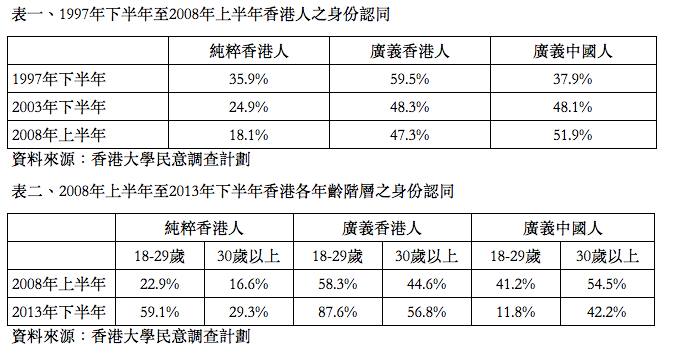

倘若我們觀察由香港大學民意調查計劃的香港人身份調查,於 1997 年下半年至 2008 年上半年之間自認是純粹香港人或廣義香港人的受訪者比率持續下降,而自認是廣義中國人的受訪者比率,則由不足四成升至逾半(表一)。如果2008年是歷史的終結,那我們或會說香港認同最終會由中國認同所取代。

只是歷史還未終結。

(待續)

作者專頁:https://www.facebook.com/hknationalhistory

徐承恩,《香港,鬱躁的城邦:香港民族源流史》,台北:左岸文化,2017。