(攝影:蔡億諠)

📍屏東場-南國與萬國

主講:林瓊瑤

走讀路徑:福安宮→大日本琉球藩民五十四名墓→石門古戰場→忠魂碑→牡丹社事件故事館

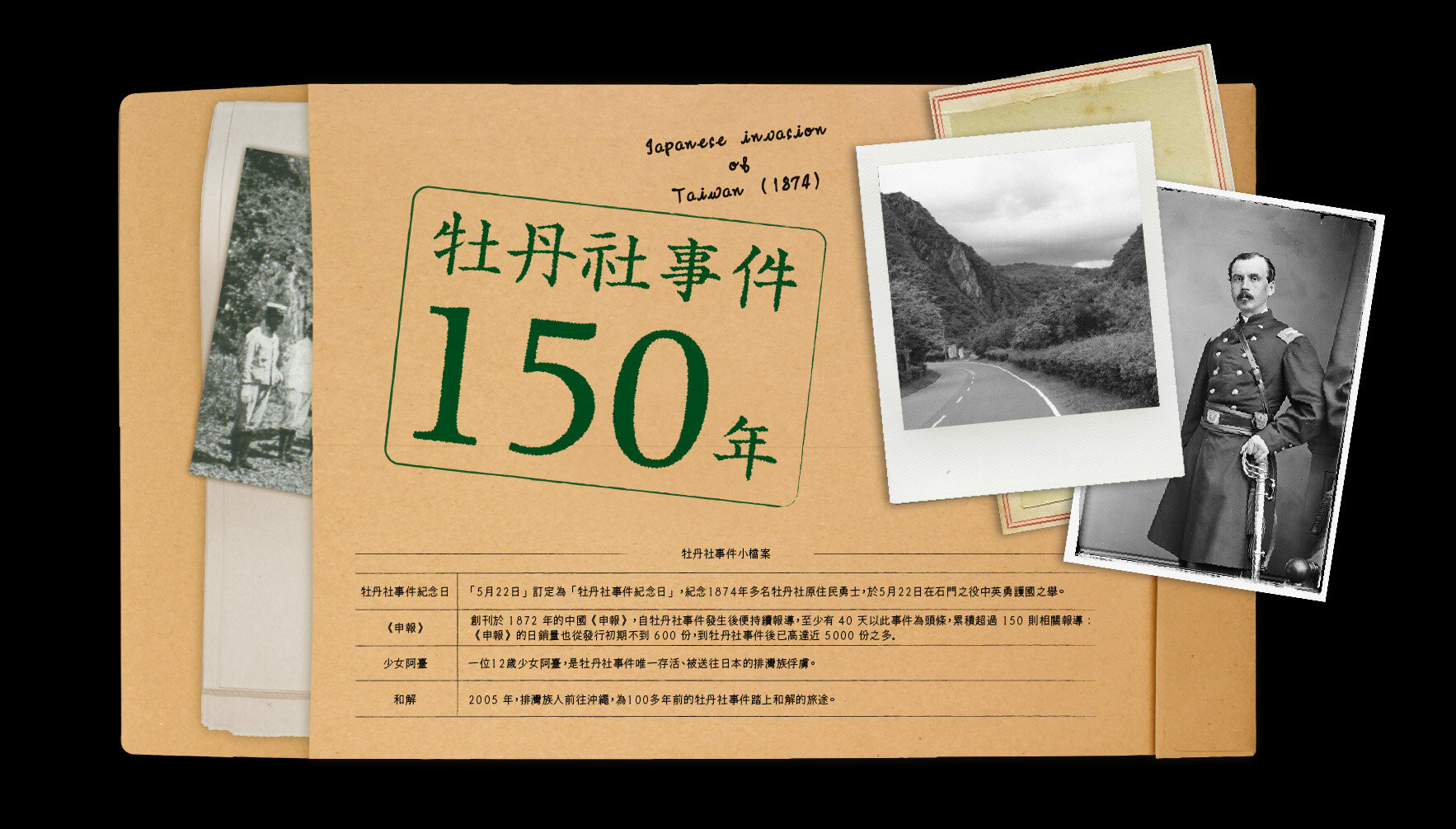

2023 年走讀臺灣經典路線,屏東路線以日本作家平野久美子的《牡丹社事件靈魂的去向》為核心文本,走讀的路徑從車城福安宮前往大日本琉球藩民五十四名墓、石門古戰場、忠魂碑與牡丹社事件故事館各地點,在歷史現場一同回溯亙古通今的故事。

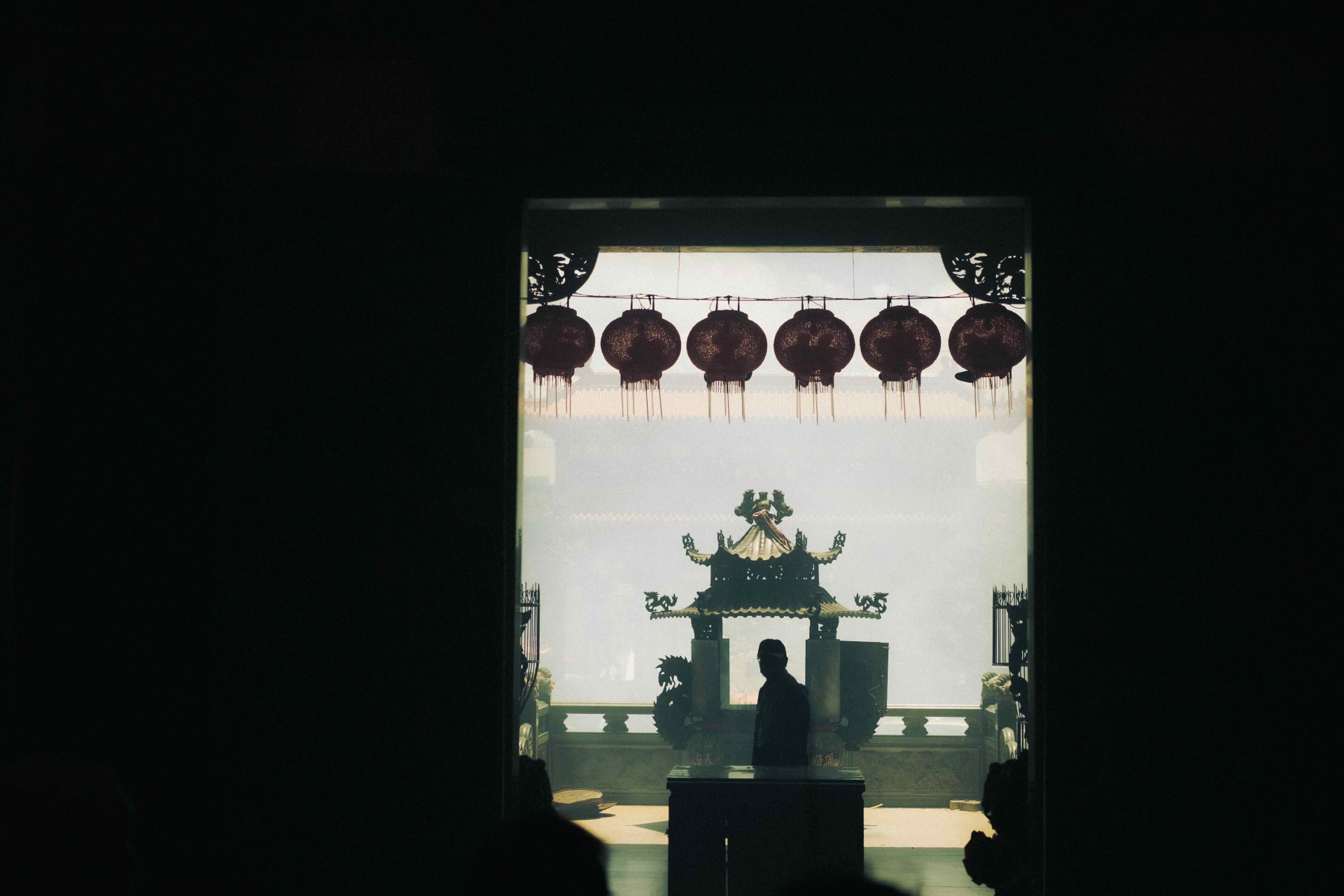

走讀首先來到屏東縣車城鄉的福安宮,有別於一般印象的小土地公廟,福安宮為三進六層樓的建築,是恆春當地的信仰中心。導覽講師林瓊瑤特別介紹廟宇正殿左、右壁的匾額:左壁是清乾隆時期平定林爽文之亂駐紮於此所留下來的碑文;而右壁上勒石則是「劉提督碑」,是紀念同治年間劉明燈解決「羅妹號事件」的碑文。而「羅妹號事件」清廷未接受美國駐廈門領事李仙得提議在恆春設官等措施,也導致未來牡丹社事件發生。

恆春鎮舊稱「瑯嶠」,19 世紀上半葉的瑯嶠一地,至少有瑯嶠各社原住民、車城閩人、保力粵人即射寮土生仔等四類人群,彼此保持著互利共生,偶有衝突競爭的連帶生活。這樣複雜多元的關係,也是在在認識在地與歷史之前需要了解的。

瓊瑤老師分享,在一開始想要了解家鄉的歷史故事卻無法在文獻中找到詳細的紀錄,於是他開始到各相關地點進行田野,在他前往當時還沒有明顯道路指引的大日本琉球藩民五十四名墓時,他詢問了當地的婦人該如何前往,婦人把瓊瑤老師當作來培墓的琉球後裔,因為除了特定的人士外,鮮少一般民眾會踏足該地點。

如同平野久美子在書中以新聞報導為序曲,從訪談雙方的遺族、後裔,於排灣族與琉球的口傳與文獻中細細爬梳,瓊瑤老師也從自身的家族保力客家人的角度與親友進行訪談,聽到了舅舅分享的口謠,進而試圖了解牡丹社事件發生的始末,深入捕捉事件複雜而多元的面貌。

一行人在恆春的艷陽下,行經石門古戰場至忠魂碑,遙想當年歷史可能的情景,在幾種可能的歷史推測下,哪些才是真實?又或者在感覺與詮釋之中,身為當今的讀者,我們該如何審視與面對?不論是因為何種原因,可能是影劇、可能是書籍,愈來愈多人開始注意到屏東多元而豐富的過往,以及牡丹社事件對於臺灣與東亞歷史的重要。而除了許多歷史等著我們去發掘,屏東也有著豐富的生態、文化等著大家去了解,親自到現場走讀有著更深刻的體會。讓我們跟隨書籍開啟的路,踏上閱讀風土的旅程,持續對話與理解的過程。

核心文本:

《牡丹社事件靈魂的去向》

講者介紹:

🔍林瓊瑤

墾丁國家公園解說員、屏東縣屏南區社區大學講師、屏東縣瓊麻園城鄉文教發展協會常務理事(現職)、理事長(已卸任)、 恆春鎮志續修編撰委員。

2023 年走讀臺灣經典路線【閱讀風土,以書帶路】

回歸「走讀臺灣」的本質,圍繞族群與文化的混合、在地與世界的鏈結以及人文與山海的互動三大主軸,以此凸顯臺灣文學與文化的特色。

現在就跟著書本出發,在風與土、山與海、走與讀之間,再次認識臺灣。