時間是一九〇七年。

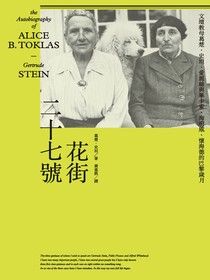

愛麗絲.托克勒斯在這一年的九月抵達巴黎,在抵達的次日便遇見了同樣是從美國去的葛楚.史坦。這兩個猶太女人從此展開了長達近四十年的伴侶關係,直到葛楚.史坦一九四六年過世為止。

愛麗絲說:「在我一生之中只遇過三次天才……葛楚.史坦、畢卡索,和懷海德。」但是,且慢!這究竟真的是愛麗絲的意見嗎?

這句話出自一九三四年出版、英文原名《愛麗絲.托克拉斯自傳》(Autobiography of Alice B Toklas)的開場,但是寫作這本書的真正作者不是別人,正是葛楚.史坦,也就是說,這是一本「偽自傳」。是葛楚.史坦寫下了宣告自己是天才的名句。

然而,將近一百年過去了,這本書至今依然為後人津津樂道,並不因為葛楚才是真正的執筆人而減損了閱讀的趣味。研究藝術史的人讀它,關心二十世紀美國文學的人讀它,甚至對文學藝術皆涉獵不深,只為了感染一下二十世紀初巴黎風情的也大有人在。原因無他,正因為葛楚與愛麗絲位於巴黎花街二十七號的寓所,當年正是二十世紀初菁英薈萃的中心,「花街二十七號」幾乎已成為現代主義搖籃的代名詞。

當然,能讓這些大藝術家,從畢卡索到馬諦斯,從海明威到舍伍德.安德森……趨之若騖的磁場中心,葛楚.史坦再清楚不過,就是她自己。

從某方面來說,這是一本非常八卦的書,將這些名人的習性好惡,彼此之間親疏相惜(或相輕)寫得鉅細靡遺。當年那個從西班牙剛到巴黎打天下的畢卡索,如何被葛楚賞識並率先開始收藏(或炒作)他的作品,恃才傲物的大師曾經也如同小徒弟一般跟在葛楚身邊,任何人對這樣的故事一定都不想錯過吧?還有尚未留起大鬍子,彼時還是一個眉清目秀男生的海明威,像跑腿小弟一樣為葛楚謄寫手稿的軼事,大概除了葛楚本人之外,誰也不敢寫出來吧?

然而,這不是葛楚的自傳。假借同性伴侶愛麗絲之名,在看似知無不言的娓娓道來中,這本回憶錄其實更吊詭地,凸顯的是那些沒有說出來的部分。

葛楚.史坦是一個謎,是一個傳奇,是一個偶像。她是藝術商,是沙龍女主人,是現代主義教母。她是先知,是思想家,是評論家。

但是,她究竟如何認定自己呢?

從這本回憶錄進入正題的第一段,一九〇七年「葛楚.史坦自費出版了《三個女人的一生》剛完成校樣,她正專心致力於撰寫《美國人的形成》,一本千頁的作品」,之後,全書中《三個女人的一生》與《美國人的形成》會一再地藉由插敘、倒敘反覆出現。在葛楚動筆寫作回憶錄的時刻,這兩本書早就被人遺忘。但是葛楚念茲在茲,一提再提。前者自費出版,後者的完整版要等到一九六六年她死後才終於問世。即使如此,真正讀過這兩本書的人少之又少,遠不如這本《花街二十七號》。

花街二十七號在當時的巴黎,早已是所有藝術家與作家必到的朝聖之地,葛楚.史坦卻一直等到這本偽自傳出版,才第一次在祖國享受到成名的滋味。這與賓客鼎盛的當年,已相隔了二十多年,不論是海明威還是畢卡索,也早已名滿天下。結果,是這本看似遊戲之作的小書,讓葛楚終於有了屬於自己的「作品」,而且還成了暢銷書。

一種說法是,葛楚像炒紅當年許多還沒沒無聞的畫家一般,再一次成功地瞄準市場,成功地用偽自傳炒紅了自己。在這本書一炮而紅後,她與愛麗絲也終於在離鄉三十年後,以凱旋之姿回到美國四處演講。

但是偽自傳的概念,真的只是一種噱頭嗎?相隔一百年後,我們重新想像這樣一位奇女子,她真如我們所以為、或書中所言的那樣堅強嗎?

在當年的巴黎,同樣出名的另一對女同志伴侶,就是知名的「莎士比亞書店」創辦人席薇亞.畢奇(Sylvia Beach)與情人艾狄瑞恩.夢妮爾(Adrienne Monnier)。同樣地,她們的沙龍也頗受歡迎,且畢奇另一個偉大貢獻就是在法國為喬伊斯出版了同樣四處被退稿的《尤里西斯》,如果說,畢卡索的伯樂是葛楚.史坦,那麼席薇亞.畢奇的慧眼也不容小覷。

但是據資料記載,在畢奇的沙龍中,男客女客都同座高談闊論,但在葛楚的花街二十七號,能夠跟男客們平起平坐的只有葛楚本人。畫家與作家的女伴或妻子們,都由愛麗絲帶到一旁不打擾。

如果不用狹義的性別平等眼光來詬病,葛楚這樣的行為確實顯示了她的企圖心,絕非只是成為一個成功的沙龍女主人而已。《三個女人的一生》與《美國人的形成》,她嘔心泣血的這兩部作品,前者自費印了五百本,後者還多虧海明威牽線才發表了部分章節,當時被拒絕的理由多是葛楚作品晦澀難讀──但是《尤里西斯》又豈是易讀的?

一心不讓鬚眉的葛楚,努力希望自己在文學上闖出名堂,如同繪畫上出現了立體主義,她也似乎致力於開創文學的立體派,但是最後都顯得徒勞。難道這不是因為葛楚再怎麼激進前衛,仍是被打入了次等性別嗎?

美國重量級女作家辛西亞.奧茲克(Cynthia Ozick)日後也語帶揶揄地評論過「葛楚現象」:「巨星與一般作家有何不同?大家偶爾會讀作家的作品,但是從來不必讀巨星的作品……葛楚究竟是哲學家還是江湖術士,我們至今仍難判定。」

就像愛麗絲.托克勒斯,除了是葛楚.史坦的同性伴侶之外,她究竟是何許人也,我們透過這本偽自傳能得知的仍十分有限。葛楚的豐富藝術收藏雖然都在遺囑中留給了愛麗絲,但是因為沒有法定婚姻關係,最後全被葛楚家屬打官司奪回。

關於葛楚的爭議似乎一直沒有停過,近年來許多藝術史學家質疑,何以在二戰期間,兩個猶太女人竟能逃過大屠殺,還帶著大批藝術品在法國鄉間安然無事?若非是納粹同夥豈還有其他解釋?……

也許,我們都太習慣用今天的眼光去臧否過去人事,輕忽了這些先驅們的毅力與鬥志。

我是個相當出色的管家,相當優秀的園丁,相當靈巧的裁縫,相當能幹的祕書,相當傑出的編輯,相當厲害的獸醫,而且我得兼顧這所有的事,我覺得很難再增加一項「相當卓越的作家」。

在全書結尾時的這一段文字,究竟是葛楚跟愛人玩了一個小遊戲呢?還是她只是假裝堅強,難掩「相當卓越的作家」這個頭銜,其實是她一生未竟之痛?

畢竟,她是葛楚.史坦。就算寫一本暢銷書,裡頭還是暗藏了許多敘事的翻轉。

這本回憶錄最後成為葛楚最廣為人知的代表作,除了因為它記錄了一個時代之外,更由於這樣的書寫,揭開了身分意識的流動可能。葛楚再次證明了,她總是走在時代的前面。

就在「葛楚/愛麗絲 」二者若即若離、一體兩面的縫隙中,每個對藝術創作雄心勃勃的靈魂,最後一定都在其中窺見了,自己最孤獨也最浪漫的水仙倒影。