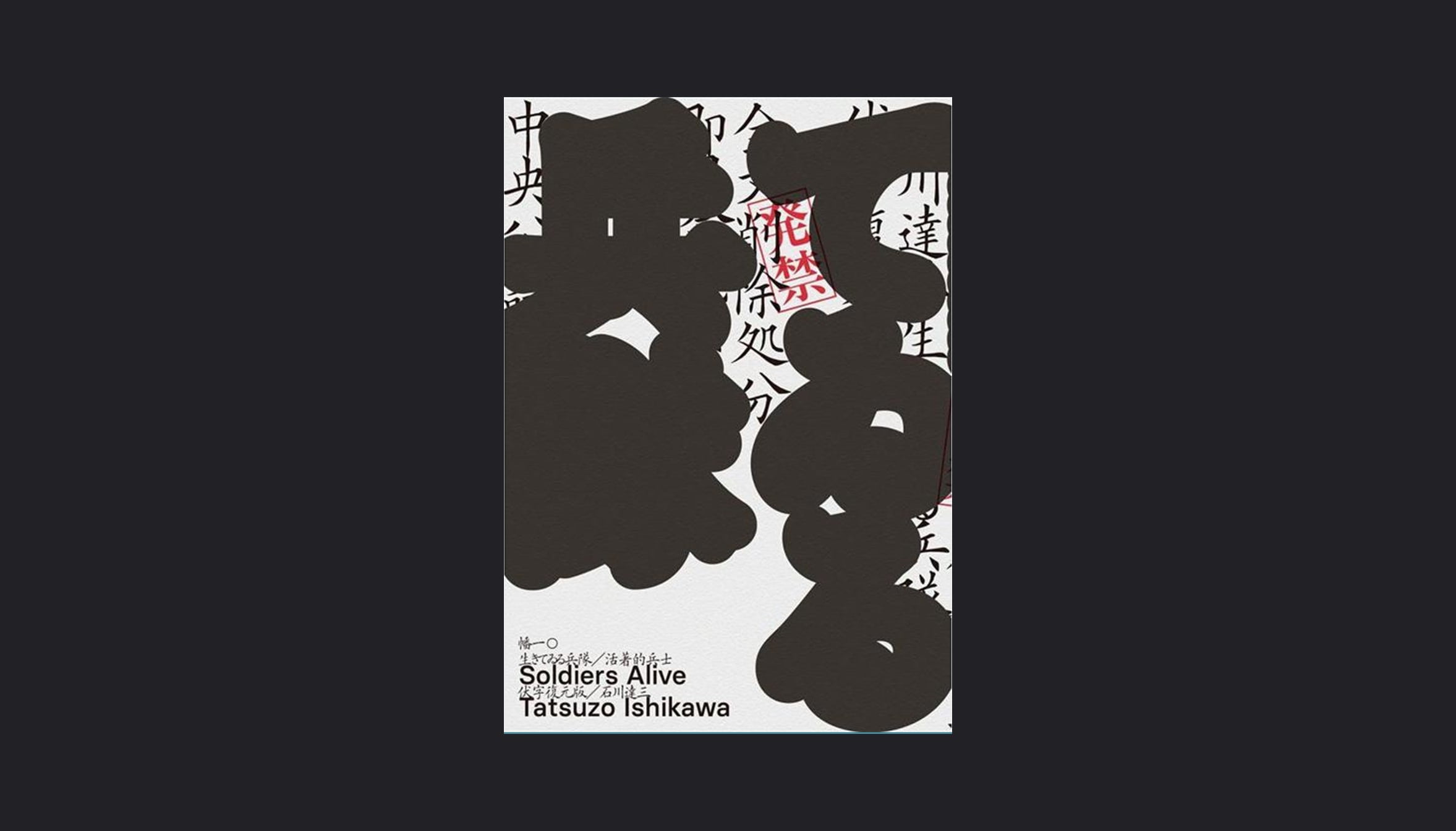

石川達三(Tatsuzo Ishikawa)著,劉慕沙譯,《活著的兵士》,麥田出版,2020。

日本侵華戰爭中,日本掠奪南洋天然資源,放映戰爭宣導電影《新加坡總攻擊》、《孫悟空》,派遣隨軍記者遠赴戰場歌詠皇軍和美化聖戰,透過經濟戰、宣傳戰和思想戰的滲透破壞,磨銳了帝國主義的尖牙利爪。

1937 年侵華戰爭爆發後,日本媒體派遣大量記者進入中國戰場,除了這批和士兵穿著不一樣制服、佩戴階級軍章和軍刀、享受高官待遇的記者,日本文壇更是總動員,以從軍作家、應徵入伍或加入各種帝國主義文化組織,積極投入侵華戰爭,築構了替戰爭搽脂抹粉的「筆部隊」,和手持步槍、軍刀、手榴彈的「槍部隊」沆瀣一氣。御用文膽中,最醒目的是火野葦平和石川達三。

火野葦平 1937 年以《糞尿譚》榮獲芥川文學獎時,正在中國戰場衝鋒陷陣,歸國前參加了武漢會戰、徐州會戰、廣州攻克戰、海南島之戰和安慶攻克戰,以侵華戰爭為素材,寫下醜化中國軍民、美化軍國主義的《海與士兵》、《海南島記》,和轟動東瀛的士兵三部曲:《麥子與士兵》、《土地與士兵》、《花朵與士兵》。

暢銷百萬冊和拍攝成電影的士兵三部曲,影響鉅大。火野葦平被日本人視為國民英雄,天皇厚愛。直到日本戰敗投降,火野葦平始終是「侵華文學」最活躍生猛的大將。

石川達三 1935 年以《蒼氓》榮獲第一屆芥川文學獎。1937 年,石川被派遣到武漢戰場採訪,1939 年一月,石川「創作」了惡魔化中國軍民、神格化日本軍隊的《武漢作戰》。石川筆下,中國軍隊縱火殺人、施放霍亂病毒(真凶可能是日軍七三一細菌部隊)、無惡不作,而日本軍隊廣施恩澤、宣撫拯救中國難民。日軍化身和平使者,慈光輝映照大千,中國百姓感恩載德、安居樂業。

眾多御用文膽中,石川達三最令人扼腕。

1937 年十二月十三日南京淪陷後,石川達三翌年一月五日以《中央公論》特派作家身分抵達南京。大屠殺剛剛落幕,腥氣沖鼻,血色瀰漫。石川不見將領高官,和普通士兵同吃同住,傾聽和挖掘士兵內心世界,立志反映戰爭真實面貎,以參與南京大屠殺的高島師團倉田小隊幾個小兵為軸心,烙下日軍攻掠南京前後的野蠻和殘暴戳印,也為世人留下描寫南京大屠殺最出色和令人震撼的小說之一:《活著的兵士》。

小說中,石川精心篩選了五個平凡隨俗的小人物,在戰火鎔爐中,鑄煉成失去人性脈動的鋼鐵殺手,見證戰爭輾壓下的愚蠢和醜陋模印。

近藤剝光疑是間諜的中國女子衣服,以匕首刺透乳房,從救死扶傷的醫生變成殺生不手軟的屠夫。超渡士兵亡靈的隨軍僧片山玄澄揮動鐵鍬劈殺十多個手無寸鐵的敵人,手腕上稀哩嘩啦乍響的佛珠成了奪魂鈴。上等兵武井刺死偷竊白糖的中國苦力後,想到再也不能為團長放糖做菜時流下傷心的淚水。浪漫感性的報社校對員平尾,為了不擾亂休憩和幽靜,亂刀捅死趴在母親屍體上哭泣的小女孩。傳道、授業、解惑的教師倉田用沾滿血跡的雙手書寫日記,排解異國莫名的惆悵和孤獨。農民笠原殺人之餘,念念不忘索取自己崇拜的女明星簽名照。

從良民到惡棍流氓、從血肉之軀到幽靈戰士、從人性到非人性,戰場變成活生生的殺手訓練營。

石川以十天寫完《活著的兵士》,在《中央公論》刊載時,八萬多字被大量刪修,但仍遭受「寫了皇軍士兵殺戮非戰鬥人員、掠奪、軍紀渙散的反軍內容,擾亂社會秩序」、「捏造事實,擾亂治安」、「違反報紙法」等嚴重指控,《中央公論》被停刊,石川達三判刑四月、緩刑四年。如果刑責重一點、刑期長一點,而石川沒有被緩刑,坐完牢,戰爭也結束了,石川終生是一個敢怒敢言的血性漢子。

判刑十多天後,日本給了石川一個「改過自新、戴罪立功」的機緣,石川再度以中央公論特派員身分採訪武漢戰場。為了恢復名譽和擺脫「罪人的屈辱」,石川以贖罪心情寫下荒誕欺詐、扭曲真相的《武漢作戰》。那一刻,石川就和隨軍僧超渡的骨甕中的軍魂、為了生存而變成行屍走肉的倉田小隊,成了一個被軍國主義符籙鎮降的亡靈。他的作家靈魂死了。

以《蒼氓》描寫日本貧農移民巴西的苦難、以《活著的兵士》大膽而勇敢暴露日本戰爭暴行的石川達三,泯滅作家良知,加入了御用文膽行列。戰後 1946 年五月,石川接受《讀賣新聞》訪問時,親口承認大屠殺事實:「我抵達南京時,盈街屍體,慘不忍睹。」

1985 年去世前三個月卻改口說:「我抵達南京時日軍進城已兩週,沒有看到一點大屠殺痕跡。數萬人的屍體兩週內是處理不完的。大屠殺令人難以置信。」《活著的兵士》出色而生動的戰爭景象,似乎也成了海市蜃樓、電腦動畫。死前交心,不願擔負「背叛祖國」的罪名。詭異的是,日本戰敗後聯軍追究御用文膽責任時,《活著的兵士》化身護身符,使石川免受處分。

侵華戰爭御用文膽最大罪惡之一,就如大陸軍旅作家王龍的《刺刀書寫的謊言:侵華戰爭中的日本「筆部隊」真相》中所言:

在暴露侵華戰爭真貌的《活著的兵士》和美化聖戰的《武漢作戰》真心和矯情、冒犯和諂媚龍顏的雙面表演下,到底如何定義石川達三的文學成就?毫無疑問,《活著的兵士》和 1955 年堀田善衛的《時間》,是戰時和戰後數十年間日本作家描寫日本戰爭暴行最全面、誠懇和深渺的小說。

戰後石川達三也寫了《風中蘆葦》、《人牆》、《破碎的山河》、《金環蝕》等反映戰爭疾苦和揭露社會弊端的優秀小說,加上初露啼聲的《蒼氓》和引發軍閥誅鋤異己的《活著的兵士》,石川達三在日本近代文學史上的確有資格占有一席之地。一個作家的優秀作品中伴隨著幾部劣作,並不會磨損成就,但《武漢作戰》並非普通的劣作,而是一部昧著良心和矇著雙眼寫就的魔鬼之作,它也可能永世成了石川的阿基里斯腱。

《活著的兵士》之後,石川以「贖罪」心情寫了《武漢作戰》,但也可能以餘(殘)生寫下《風中蘆葦》等贖罪的良心之作。經歷過《活著的兵士》和《武漢作戰》衝擊後,很難理解戰後石川的創作心情。可能一邊書寫,一邊痛飲愁苦、矛盾、羞愧、徬徨的情緒雞尾酒。可能蘸血為墨,安撫良心的吶喊,縫補作家的破碎靈魂。《武漢作戰》這隻暴龍的巨大咬合力在他的文學板塊留下的齒痕能否煙消雲散,只有留待時間處理了。

書寫諸如《活著的兵士》和《時間》等戰爭文學不是易事,尤其浸淫在屠殺氛圍和生靈塗炭中。撰述暢銷百萬冊的報導文學《被遺忘的大屠殺──1937 南京浩劫》(The Rape of Nanking:The Forgotten Holocaust of World War II)而震驚世人的張純如(Iris Shun-Ru Chang)女士,面對黑暗和血跡斑斑的史料,頭髮脫落,體重驟減,噩夢不斷,一個英姿煥發、樂觀好學的年輕女孩從此恍惚暴躁,掉入躁鬰症的狼窟蛇穴,三十六歲舉槍自盡。

因為《活著的兵士》,我向石川達三致上最高的敬意。

小說中描寫的「皇軍」是這樣的:砂糖不見了,兵士們一口咬定是中國伙夫幹的好事,結果一撮糖換了一條命;兵士們擄來當地女子,竟以蒐證為由剝光女子身上的衣服,最後活生生將之刺殺而死;藝妓對於自己虐殺無辜女子的事蹟反唇相譏,兵士竟反射性開槍射擊……戰場上敵我交手,蔑視敵軍生命的同時,也輕賤了自身生命的價值。活下來,反而是另一齣殘酷悲劇。如果只知屠殺與掠奪,這樣的活著,還能算是真正的活著嗎?