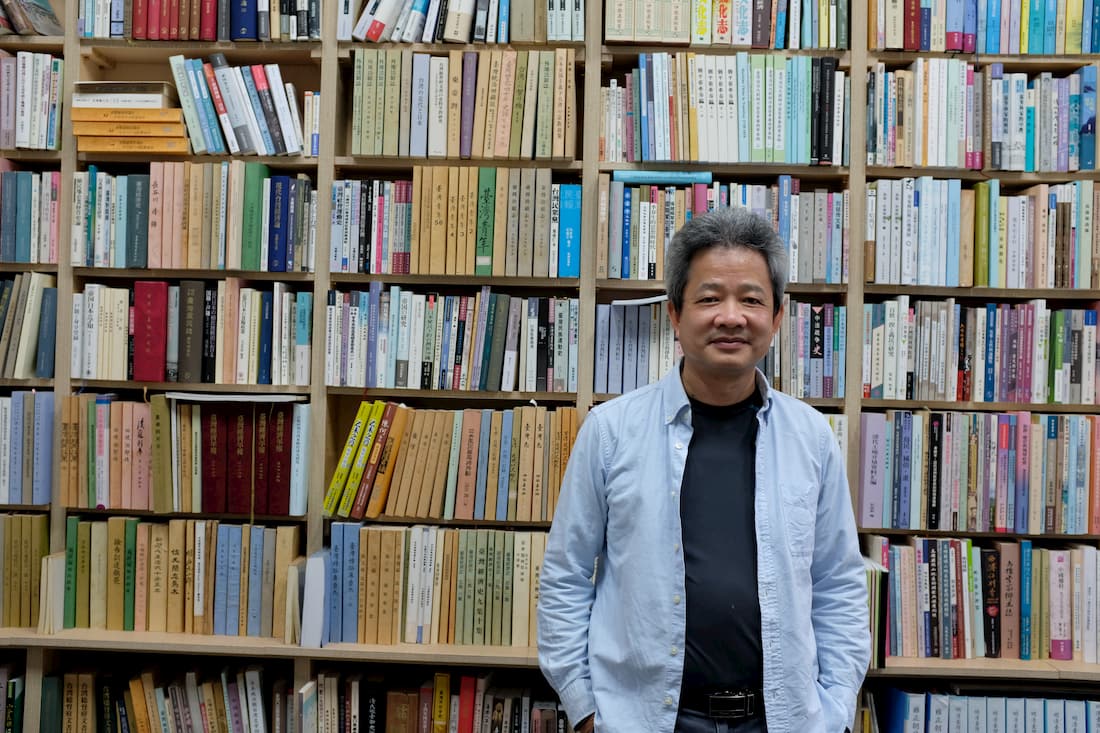

知名臺灣史學者,長期研究日治臺灣山林史及清代臺灣社會,現為國立臺灣大學歷史學系教授。透過檔案綿密重建大嵙崁地區(即今日桃園市大溪)在 1895 年 7 月爆發的武裝衝突,提供看待乙未之役的另一個視角。

編輯部:您的歷史研究是怎麼開始的?為什麼會開始關心乙未之役?

李:我讀書的時候,談到日本殖民統治的歷史總是非常僵硬,大部份都在講掠奪跟抵抗。不是臺灣人在抵抗,就是日本人怎麼同化臺灣人。但我一直對於這種解釋非常不滿意,總覺得事情沒那麼簡單。

在那個掠奪與反抗的架構中,土地問題被一再強調,變成一個解釋「日本人把臺灣人的土地搶了,分配給日本資本家」的具體例證,也成為後來人民起身反抗的動機。這是 1990 年代我在念書時,對日治臺灣史最典型的解釋。我後來就用當時的總督府檔案(按:就是日本的行政檔案),很紮實地以證據去查清楚這件事。

為了解答「日本人來的時候,那些土地到底是不是臺灣人的」此問題,一定得先處理 1895 年這個關鍵年份。而 1895 年的戰爭背後,當然還是同一個問題──在抗日史觀下,其實不見得所有人都在抵抗。我也是在大溪做論文的田野調查時,才開始注意到乙未戰爭可能與我們過去所想像的不同。

編輯部:您在〈一八九五年臺灣政權轉換之際的大嵙崁社會〉一文中,提到當地民眾原本積極聯繫日本人,但後來卻決定起身拚搏,地方社會看起來是非常複雜且有能動性的。您認為是什麼決定性的因素,影響了大嵙崁居民的選擇?而當時的臺灣地方社會,是什麼模樣?

李:首先,我們要先擺脫戰後政府推動的抗日史觀。當時國民政府剛經歷八年的對日抗戰,所以乙未之役中凡是順應者都被形容成漢奸、負面地做道德批評,歷史只能狹隘地談抗日那一面。但我們還是要先看到:地方上除了抗日以外還有另外一群人,這群人也在想辦法,不是真的只有抗日才是唯一的解方。

雖然乙未戰爭涉及的範圍很廣,也的確深入鄉村,但並不是所有地方都在抵抗,這在過往的歷史研究中是不能被提到的。把順應跟抵抗的人一同檢視,你就會發現,平常就會有一群人討厭另一群人,有些人跟清朝政府關係比較好,有些人則不。所以乙未戰爭背後呈現出的,其實是臺灣地方社會的結構性問題。

因此,我的研究與其說是由下而上的乙未戰爭歷史,倒不如說是地方研究的歷史。你如果不把清朝國家底下的那個地方社會弄清楚,你就看不清乙未。

在大嵙崁的例子裡,因為這裡有豐富的山林資源、靠近漢番邊界,曾是各方勢力競逐和清朝統治經營的重點,原本就有隘勇等各種複雜的官民武裝系統。地方的傳統讓大嵙崁社會得以快速面對與因應乙未的大變局,在地有力者很快就跳出來主持大局。但這些意見領袖也不見得利益一致,像隘勇統領余清勝便因接到清廷命令,而想趕快撤軍回故鄉;至於其他民眾則受到外界各式消息、謠言影響而變得害怕日軍到來,開始想要抗日。

我這篇文章也想要瞭解,像清朝那樣的傳統帝國,對於社會的意義究竟是什麼?因為乙未之役可以說是清朝國家突然消失、地方社會卻仍然存在的巧妙時刻。

編輯部:作為一位同時對清代與日治臺灣史都有所涉獵的學者,您會怎麼定位乙未之役這場戰爭?在這段武力衝突過程中,臺灣人也在短時間內經歷了從清帝國、臺灣民主國到日本殖民的「國家」性質轉變,這場戰爭對於當時人們的意義與影響為何?

李:乙未戰爭大概是臺灣有史以來,涉及範圍最廣、深入鄉村最深刻的一場戰役。這樣看來,這場戰爭的第一層意義就是,日本軍隊以很強大的國家力量,在 1895 年時將臺灣社會裡裡外外地擾動了一遍,而這種擾動也包括臺灣民主國的煽動。

大家都知道,當時清國已經同意將臺灣割讓給日本了,而有些臺灣鄉紳或清朝重要官員如張之洞還試圖挽回,仿效三國干涉還遼,想引起外國的介入。所以他們設計出臺灣民主國這個制度,認為依靠臺灣人的意願可以自己成立國家,不用接受清國在條約裡已經把臺灣割讓給日本的這個事實。

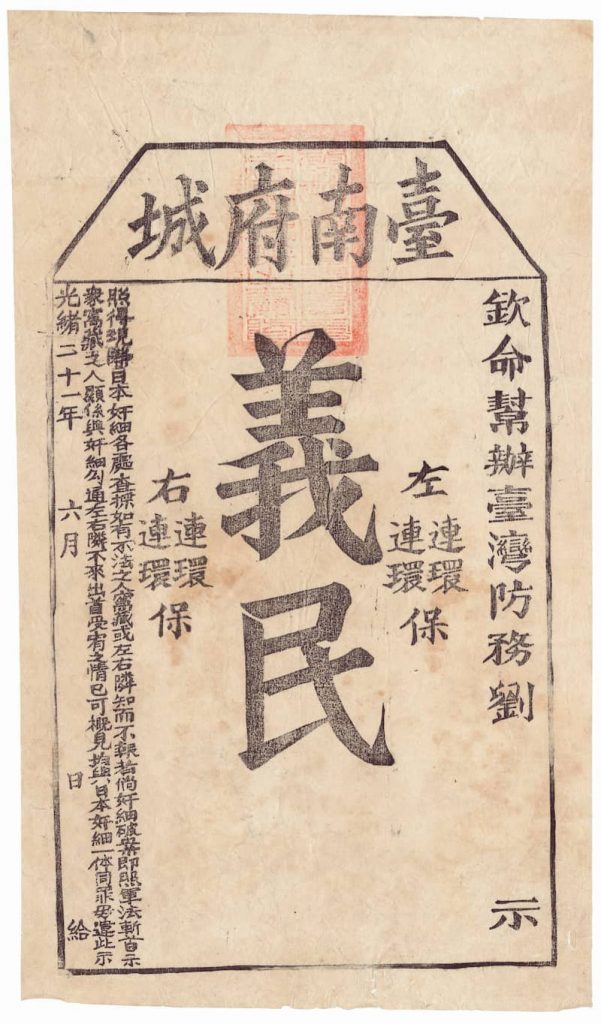

不過,這顯然只是一個政治設計。為了強化臺灣民主國作為臺灣整體居民意志的展現,也為了抵抗日本將來可能的佔領與接收,他們到處進行身體、物資與精神的動員。例如招募兵力,動員大家捐錢、捐糧餉,並向臺灣社會廣泛宣傳日本人的可怕之處:如果讓日軍犯臺,不但家產會被沒收,妻女也跟著受害,以這種方式強化臺灣人對日本的抗日意識及仇恨。雖然後來臺灣民主國失敗了,但動員已經執行,整個社會對於日本人的情緒被掀動起來──跑不掉的人們只能帶著恐慌而仇恨的情緒面對日本人。

這群身心剛被動員起來就被遺下的臺灣下層士紳,心驚惶恐卻也躊躇滿志,被迫率領一群沒受過正規訓練的鄉勇。他們要對抗的對象是剛經歷明治維新、期待藉由佔領臺灣擠身帝國主義國家之列的日本,以及臨時從遼東半島戰場調來,仍懷抱高度使命感、裝備精良的日軍。種種歷史機緣,造就了日本的臺灣統治,以 1895 年這場非常慘烈的戰爭展開序幕。

同時,這也是一個生活在臺灣島的人們開始意識到他們是一個「整體」的開端,還有點隱微、但已經開始有臺灣民族意識的徵兆了,這個層面是我覺得是 1895 年很重要的一點。另外,這年臺灣人民也因為被清廷捨棄,而油然而生一股惶恐悲憤的棄民意識,這同樣也是乙未戰爭在臺灣歷史裡可能應該被注意到的意義。但對於乙未戰爭,我們其實還需要更多研究。

編輯部:老師剛才提到地方社會已經被擾動起來,那麼人民能夠真的意識到上層統治者的改變對他們造成了什麼影響嗎?或這個戰爭實際對他們有什麼影響?

李:我覺得這個問題蠻有意思。現在有越來越多人嘗試從草根、庶民的角度來看待戰爭的歷史,但臺灣短期內要有這方面的研究還很難。現在能夠留下來的史料大部份都是日本軍方的檔案,平定臺灣社會的戰爭過程是乙未史料裡非常主要的部分。所以我覺得與其先談由下而上的歷史,倒不如把一個個地方在 1895 年時的情況弄清楚,這包含清代以來所累積的地方社會的問題,例如地方派系的衝突等。

清帝國對於地方這些具組織性、擁有自己的動員系統,但又非官方的人群間的運籌帷幄十分了解。一方面是動亂的時候這群人會主動分化成不同群體,甚至投向官方協助鎮壓,降低國家的統治成本;另一方面還維護了社會分類,有助於統治安定。但 1895 年以後日本人面臨的很大的問題也是這個,地方的人來聯繫他們時他就很快相信了,然後去鎮壓對方,這後來也造成很大的問題。

吳密察教授寫過一篇很有意思的文章談「歷史的出現」,乙未戰爭是臺灣人開始有意識地寫下自身歷史的開端。親身經歷或耳聞那場戰爭的文人們,深深明白下層士紳跟民眾才是真正起身抵抗的人,而不是那些曾高聲疾呼抵抗卻率先逃亡的民主國官紳如丘逢甲、唐景崧和劉永福等人,所以他們動筆想把這段歷史寫下來。

但這些留下紀錄來的主要還是上層的、受過教育的讀書人,他們的紀錄總強調臺灣民主國為什麼失敗,有點像是從明到清政權轉變的時候,晚明的那些文人很努力留下材料說明朝為何滅亡。這些知識分子還是在解釋傳統政權怎麼崩潰的問題,至於被動員的民兵及大眾,則根本不可能留下資料。

所以想要像日本或西方研究中,從士兵寄回去的家書、明信片或某些戰爭紀錄、筆記來回顧戰爭,或從常民的角度去看戰爭,目前還很困難。很困難當然不表示它不應該開始。它還是必須開始,要很努力地從現有的資料想辦法開始,但是就目前來看我覺得還無法很好地展開。

除了史料的問題之外,還有一個問題是戰爭很快就結束了,日本殖民統治下警察跟軍隊系統強力地控制了這個社會。所以這五十年,臺灣人也不可能大喇喇地去談他們的祖先如何英勇抗日。到了戰後,又來了一個同樣很強大的政府,雖然這時候已經可以講抗日,但也只能講抗日。真正屬於民間百姓的記憶被扭轉了好幾次,根本不可能反映 1895 年那個時代了。戰後直接把總督府檔案中鎮壓的「土匪」,翻成抗日義士,這個也不完全是事實。我覺得這是目前比較麻煩的事。

編輯部:您在文章中提到,大嵙崁戰役是日本對臺政策轉往血腥、無差別屠殺的關鍵。為什麼會以這個事件作為分水嶺?另外,日本在對雲嘉南和高屏的用兵,有哪些跟北部不一樣的地方?

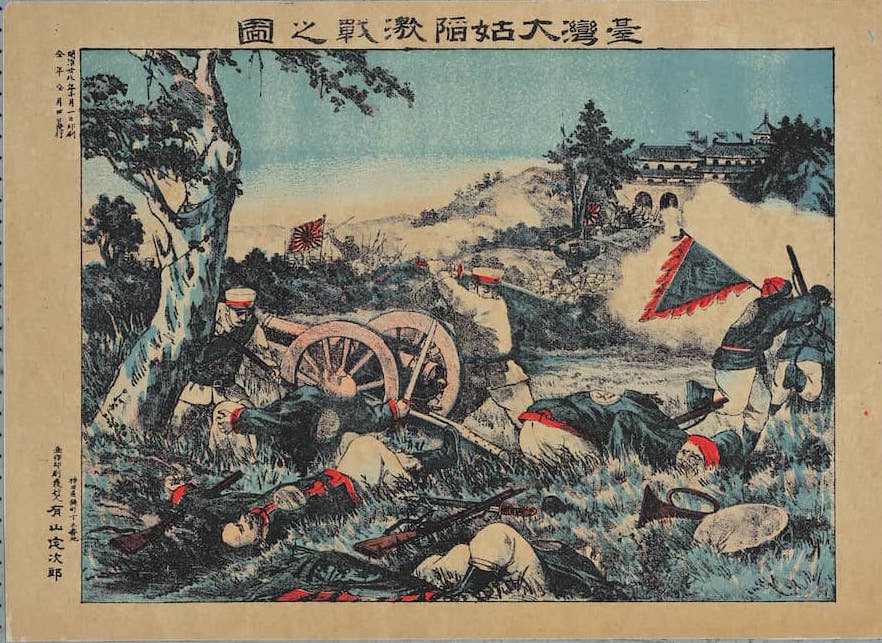

李:日軍從澳底登陸之後,雖曾與臺灣民主國的兵勇發生衝突,但這些人很快就潰散了。之後往瑞芳、基隆到臺北推進的過程其實很順利,甚至還額外派遣幾支徵收部隊,往臺北東南緣的山區(今坪林一帶)、沿著鐵路到新竹偵查,一路上幾乎沒人抵抗。

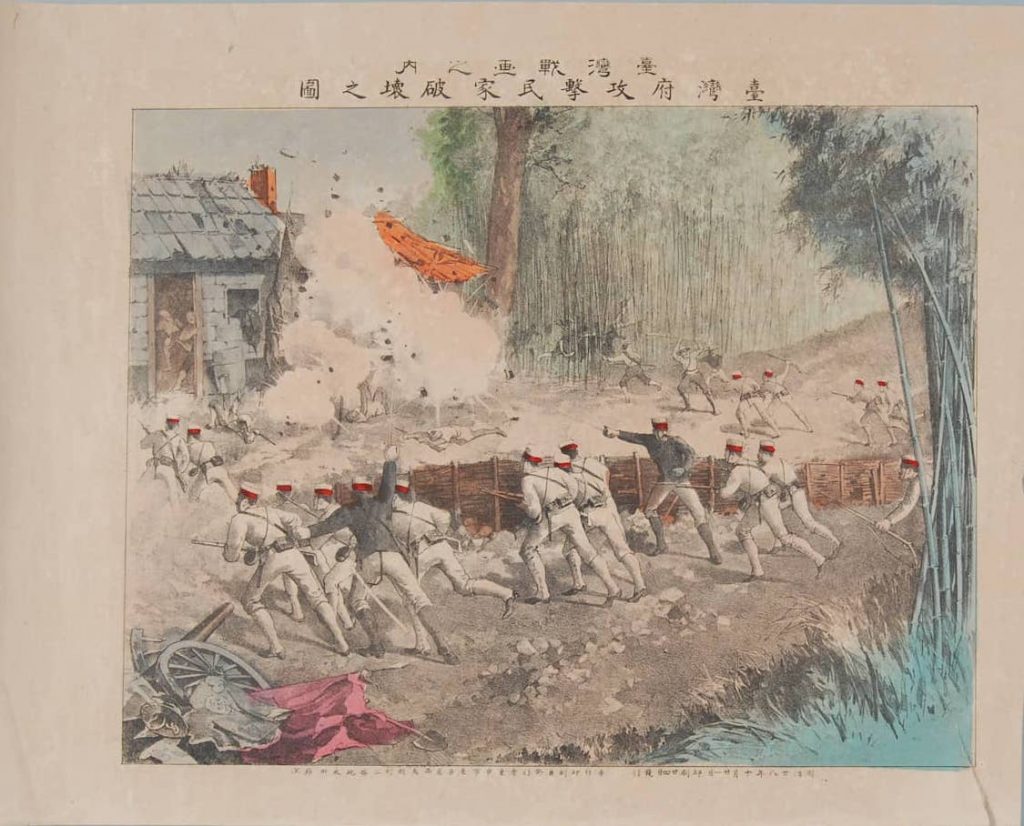

因此日軍的樂觀態度及戰爭規劃,是等到在大嵙崁戰役遭遇激烈抵抗後才改變。《日清戰史》中常常描寫日本人原本遇到的臺灣人都面露微笑迎接,但稍不注意就被這些人開槍攻擊。日軍無法辨認敵友,只好把遇到的都殺掉;而這也改變他們面對臺灣社會的姿態。所以到後來在中南部也更常看到燒庄燬村的情況,我覺得這是從桃竹苗的經驗發展出來的。

後來日本人對劉永福在臺南的臺灣民主國特別擬定了比較積極的平定計劃。特別從遼東調來第二師團(從枋寮登陸)、第四混成旅(從布袋登陸),打算三面圍攻臺南府城。但其中兩支軍隊一上岸就遭遇很大的抵抗。劉永福很快就逃掉了,那時的抵抗主要來自嘉義十八聯庄與屏東的六堆,這兩個地方與桃竹苗地區一樣,都有過往協助官府平亂的既存地方武裝組織。

以前我不明白,日本人似乎早就認定六堆客家會抵抗,打定主意要對付他們。直到最近我實際讀了相關文獻後才了解,原因可能是日本高度仰賴打狗糖業商人王雪農的情報。

日軍推進到南部時已經十月了,剛好是南部重要經濟作物甘蔗收成的季節。臺灣糖在十九世紀下半葉時主要的市場就是日本,甘蔗的收成不只涉及臺灣糖商的利益,也會影響日本的糖業市場。南臺灣的糖商大多是閩南人,有些在日本設有支店,陳中和跟王雪農本來都是陳福謙打狗糖業底下的人,這些在陳福謙這個大商號底下的年輕人,都懂一點日語。

日軍肯定在征臺之前就著手蒐集情報,糖商及其網絡無疑是很好的對象。現存一份日軍研擬的南臺灣機密作戰地圖,詳細標記了沿途可能抗日的民兵數量,幾乎都是客家人的村落。

一方面閩南人與客家人一向交惡,一方面日本想穩定國內蔗糖價格,最後導致日軍決定盡快結束戰爭,避免即將到來的製糖產業受到戰事的滋擾與客家村落的破壞。這也再次說明了為什麼我們應該從清代以來長期的地方社會發展來接近乙未。

編輯部:您一開始便提到乙未之役在臺灣史研究中的重要與獨特性,但如果是對非歷史本科出身的社會大眾而言,為什麼一百多年後的今日還需要了解乙未戰爭呢?

李:當然,對現在的老百姓來說,乙未也許不那麼深刻。這有部分是因為歷史常受到國家意識形態的強烈影響。乙未之後很快就是日本強大的殖民統治,不太可能談抗日;戰後卻又來了一個只想談抗日的統治者。因此乙未的文獻整理與歷史研究,很大部分都還是「國家」的。

你還是可以重新把乙未放在地方社會的架構下來理解,拉近其與社會的距離,讓大家願意重新去了解自己的歷史。想辦法將乙未的歷史,從國家那邊搶過來,變成自己的乙未。