1783年12月,最新一期的《柏林月刊》一如往常地出版了,這期的《月刊》刊載了一名柏林牧師的文章,在往後的一年裡,這篇文章在日耳曼文人社群中引發熱烈的辯論。

牧師的文章頗長,但最吸引讀者的,卻是文章裡的一個註腳。牧師在註腳裡問了一個問題,有的歷史學家甚至覺得,這是人類有史以來最重要的問題之一。

牧師問道:「何謂啟蒙?這個問題,當與何謂真理同等重要。」

《月刊》出版後,詩人席勒、劇作家萊辛、哲學家赫德與孟德爾頌等,日耳曼地區首屈一指的文人紛紛投書獻論,對牧師的問題提出自己的看法,一時間,「啟蒙是什麼」儼然成為普魯士最為人熱議的課題。

在牧師文章刊登的整整一年後,1784年12月份的《月刊》裡刊出了另一篇文章,而那篇文章對文人學者的影響,一直持續到二十世紀。

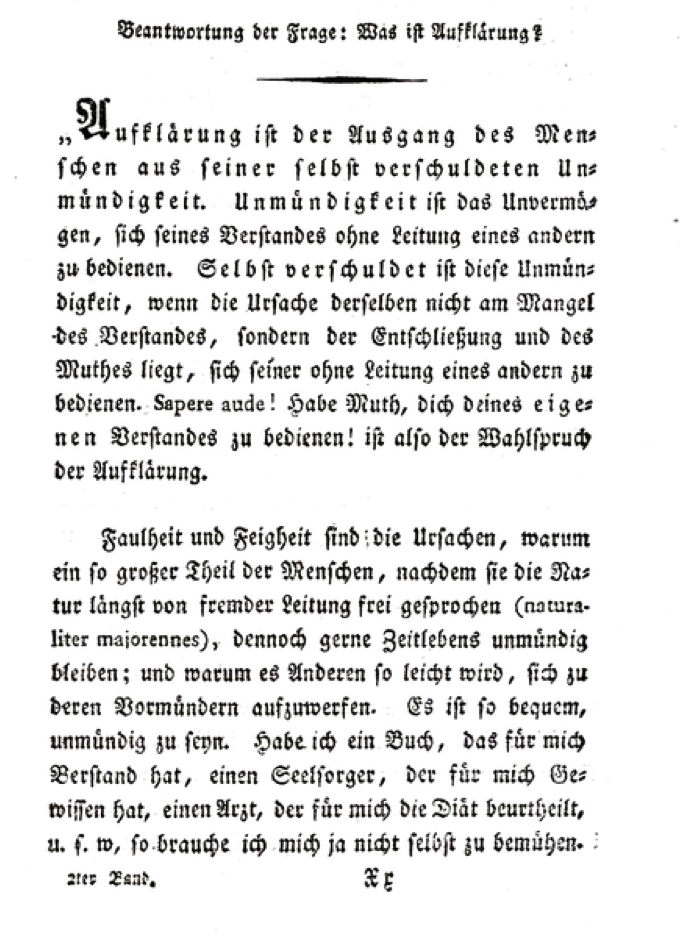

文章的標題是〈對一個問題的回覆:何謂啟蒙〉。

康德在文章開頭,用一個拉丁文片語為「啟蒙」下了簡潔有力的格言,他說,「啟蒙」就是「勇敢地去探知吧!」

無論離上歷史課的歲月有多遠,我們也許仍舊記得歷史課本上一些常見的詞彙,「啟蒙運動」便是這麼一個幾乎每本歐洲通史教科書都會出現的名詞。

我們所熟悉的「啟蒙」,有著這樣的神話。它鼓吹人類應該勇於應用理性思考,將人類從基督信仰的迷信與教會權威中解放;它與文藝復興、科學革命、工業革命和浪漫主義比肩,是歐洲文明邁向現代的重要里程;它孕育現代的自由與民主觀念,讓法國人推翻國王。

歷史課本上有一套對「啟蒙運動」的解釋,但「何謂啟蒙」這個問題,直到現在都還困擾著歷史學者。

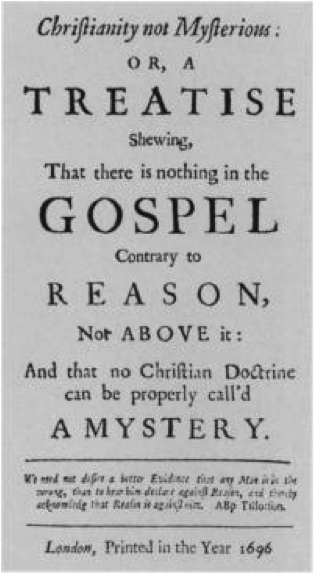

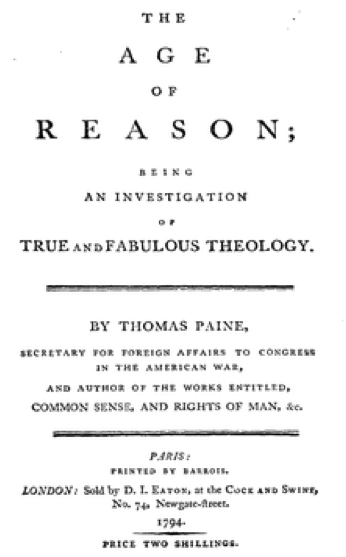

有的歷史學家說,「啟蒙運動」可以總結為非基督信仰的異教精神復甦,與現代科學精神的崛起。他們說,「啟蒙時代」的文人對基督信仰與教會的種種特權感到反感,他們崇尚理性,認為無法被實際證據證明的論述都是神話與謊言。這些歷史學家說,「啟蒙時代」對理性與科學的重視,鼓吹人們勇於懷疑與求知,最終讓人們擺脫迷信推翻威權,成就現代的民主自由。

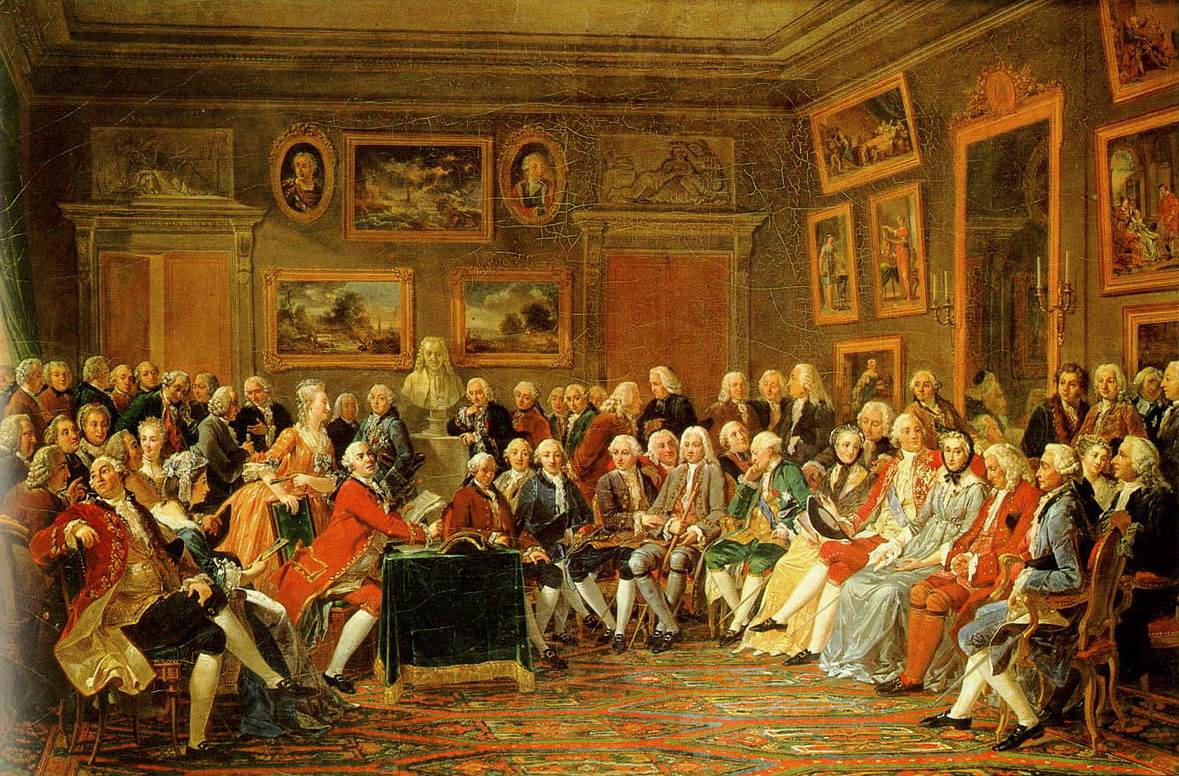

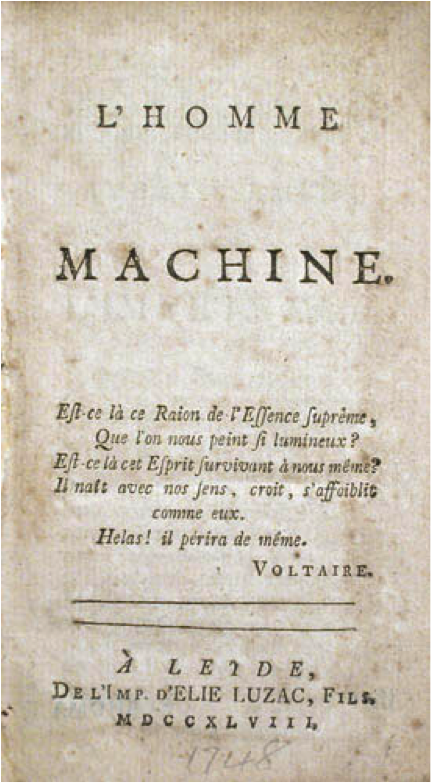

也有的歷史學家說,「啟蒙運動」不是哲學家努力書寫哲學書籍「啟蒙」民智,比起那些論述,平民百姓其實更愛讀八卦王室貴族的色情小說。他們說,我們不應該把「啟蒙」單純看作一場哲學家百家齊鳴的盛會。以法國的狀況來說,雖然伏爾泰、盧梭、狄德羅等著名文人確實很厭惡教會,也嘲諷宮廷,但他們為了取悅讀者,也會寫一些情色文學。在那個時候的法國,「哲學書籍」指的不只是哲學論辯,而是各種可能損害政府形象的禁書,而最常見的禁書之一,就是情色文學。

歷史學家還說,不應該說歐洲有一個「啟蒙運動」,因為十八世紀歐洲各個語言,都用不同的詞彙來描述這個年代,而這些詞彙也都有不同的意思。

他們說,「啟蒙」在不同的國家有不同的樣貌,也有不同的時間進程。例如,十七世紀末的荷蘭,迎來歐陸各地受政治與宗教迫害的逃難文人,於是,荷蘭的「啟蒙」,成為歐洲人宗教寬容與信仰自由的搖籃。荷蘭同時也是當時歐洲醫學實驗的重鎮,身處荷蘭的文人,也因此比歐洲各國更早開始注重理性、實證與科學等價值。

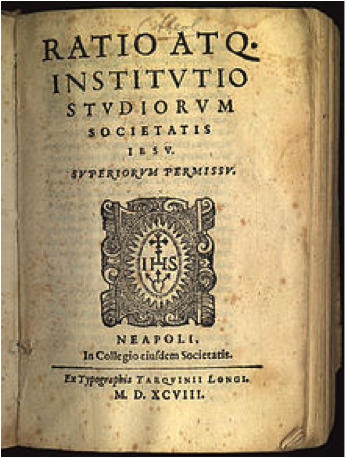

歷史學家也提醒我們,雖然「啟蒙時代」強調理性與科學,卻不表示全歐洲的「啟蒙」文人都厭惡教會。他們發現,抨擊教會的現象只出現在法國與英格蘭等地,更有甚者,許多歐洲「啟蒙」文人寫作時,仰賴的都是耶穌會士行旅各地所蒐集的材料,而即使在法國,伏爾泰與狄德羅等抨擊教會的文人,年少時也都是在耶穌會學院受教育。

當然,也有歷史學家堅持,無論詞彙的意義有什麼差異,「啟蒙」就是一個致力讓人類邁向進步與文明的過程。他們強調,蘇格蘭與拿坡里位於歐洲南北兩極,但兩地的「啟蒙」文人都有共同的關懷,就是要讓人類過得更幸福,而讓人類更幸福的方式,是要建立一套足以檢視人類道德、經濟行為與社會構成的科學。所以,蘇格蘭的休謨說,他要建構「人的科學」,拿坡里的維科也以《新科學》做為書名。

看了這麼多歷史學家的看法,我們應該不難發現,一直到現在,歷史學家仍舊沒能找到一個大家都認同的答案,去回答1783年柏林牧師的問題。這回就讓我們一同看看,十八到二十世紀的人們,怎麼討論這個難以定義的詞彙吧。

1732年的倫敦出版了一本哲學對話錄,作者在對話錄裡,化身為一名對「新科學」涉略不深的文人。

在十八世紀的歐洲,「新科學」指的是十六世紀以來,以實驗與觀察獲取的知識為基礎,進而討論像「人類如何感受外在事物」等哲學問題的思辨方式。

在那個年代,我們今日的物理學、化學、天文學與醫學等自然科學學科,都被稱為自然哲學,屬於哲學這個更大的學門,而自然科學的實驗與觀測法,也都只是回答哲學問題的一種途徑。

在十八世紀的英國,有些擁載新科學的文人自稱為「自由的思想者」。他們認為,新科學講求實驗證據的精神,就是沒有被實驗證明的言論,都不應該被信任,所以當教會宣稱上帝存在,人類死後可以上天堂時,他們往往會嘲諷地說:「請證明天堂給我看吧!」

依照這樣的邏輯,這些「自由的思想者」聲稱,他們可以利用理性,挑戰教會種種離譜的言論,同時也脫離宗教迷信的牢籠。

回到1732年的那本對話錄,對話錄的作者基於對新科學的興趣,向一群自由的思想者提問。這群自由的思想者說,新科學的種種發現,是運用理性的成果,這也表示運用理性,人類可以擺脫政府的威權與宗教的操弄。

他們說,勇於用自己的理性懷疑沒有證據的權威,就是一個被啟蒙的時代所應有的精神,而現在這個擁於挑戰基督信仰的年代,正是前所未有的啟蒙時代。

可惜的是,對話錄的作者並沒有被說服。

柏克萊說,強調理性與挑戰未經驗證的權威,並不是什麼前所未有的事,古希臘與羅馬文人就不斷如此強調。於是,柏克萊與自由的思想者展開一場漫長的論戰,最後,自由的思想者並沒有說服柏克萊,反而承認柏克萊的想法更有道理。

柏克萊說,一個真正啟蒙的年代,必須要能融貫前人的智慧與最新的發明,並謙沖地了解人類理性的侷限,而不是一味地認為我有理性我超強。他說,後者也只是墮入一種對理性的迷信而已。

英國的故事講完,讓我們回到日耳曼地區。

柏林牧師的問題,敲開日耳曼文人的思辨大門。約莫在康德著手寫下他對問題的回覆的同時,《柏林月刊》刊出了另一名文人對這個問題的想法。

孟德爾頌說,「啟蒙」是一個啟迪社會大眾,讓他們慣於使用哲學思考,並探索真理的過程。這貌似是個很直白的定義,但孟德爾頌卻說,「啟蒙」會因為國情文化不同而有程度上的差異。

他說,「啟蒙」的程度,取決於大眾的知識程度、哲學思考能力與應用理性能力的高低。換句話說,啟迪大眾的成效,與大眾對啟迪的接受程度息息相關,我們因此會有好幾種不同層次的「啟蒙」。

除此之外,孟德爾頌也對「啟蒙」提出一個問題。「啟蒙」是要鼓勵大眾勇於應用理性,但理性對人類而言,真的是好的嗎?

孟德爾頌的文章出版後一個月,康德在《月刊》上刊登了他的「啟蒙」。

康德說,「啟蒙」是人類智識心靈從幼兒期過渡到成年期的重要階段,也因此,他大方地鼓勵人類,勇敢地去探知吧!

康德和十八世紀多數的文人一樣,認為應用理性,是人類智識心靈成長不可或缺的一環。於是,康德的「啟蒙」,也談到了理性的應用。

康德說,人類運用理性有兩種情況,一種是在公眾領域使用理性。在這個領域裡,人類使用理性的權利應該是完全自由的,沒有任何形式的權力,可以壓迫一個人以理性探求知識。

另一種情況,是在私密狀態使用理性,在這個時候,人類使用理性的權利,會受到人類所處的政治、社會與文化等特殊情境限制。

然後,康德說,第一種情況,可以為人類帶來「啟蒙」。但無限制使用理性的「啟蒙」,真的有助於人類的幸福嗎?

康德擔心,無限制地使用理性,會讓人們開始懷疑現有的語言、文化與道德等社會價值,進而導致現有的社會崩解。

還記得我們說過,康德的文章影響深遠嗎?

在康德投稿《月刊》的整整兩百年後,有一個法國人同樣以〈何謂啟蒙?〉為題,寫下他對「啟蒙」的看法。

基本上,法國人同意康德對「啟蒙」的說明。「啟蒙」確實是人類智識年齡蛻變為成人的過程,但是,法國人問道,我們真的可能達到「啟蒙」嗎?從康德的年代以迄今日,兩百餘年的歷史裡,人類真的在往「啟蒙」邁進嗎?

法國人曾說過,他自己也是個歷史學家。根據他對這兩百年來人類歷史的研究,這個問題顯然不會有正向的答案。

與此同時,法國人也問了柏克萊、孟德爾頌與康德都曾問過的問題。「理性」,對人類真的好嗎?

法國人舉例說,自然界有自己的時間流轉,然後,人類運用理性,充分地切割時間,以使人類能更有效率地運用時間。於是,理性切割時間後的我們,無論身體如何疲倦,每天早上八點都必須起床上班就學。接著,無論身體如何饑餓,我們都必須要在理性切割後的時間走向十二點時,才有機會滿足我們的身體需求。我們的生命,似乎被理性切割後的時間束縛,難以反抗。

理性讓我們走向更科學、更有「效率」的生活,但我們的身體呢?我們作為生物的自由呢?

「啟蒙」這個詞彙,可能永遠不會有一個簡單明瞭的定義,人們對這個詞彙的看法,也可能會隨著時代不同,而有不同的評價。

歷史學家們仍舊在爭執著什麼是「啟蒙運動」、歐洲史上有幾個「啟蒙運動」等問題,但這或許不是活在「啟蒙時代」的那群文人所樂見的景象。比起歷史名詞的爭論,他們更在意要如何改善人類生活,使人類活得更加幸福。

他們很多人相信,理性與科學會帶來「啟蒙」,促進文明,但他們同時也擔心,無止盡地理性與科學,可能會讓人類不再擁有人性。

1947年,第二次世界大戰結束不久,有兩位德國學者問了當時許多人心中的問題。為什麼歷經「啟蒙運動」,已經擁有高度科學發展的人類,能夠在二戰期間做出這麼多泯滅人性的事情?

他們說,引領「啟蒙」的理性與科學,其實只是人類征服自然的極權統治。人類透過理性與工具發明,破壞了自然原有的狀態,而在此同時,人類也漸漸喪失作為自然生物的本質,成為各種理性與科學工具的奴隸。

今日的我們,擁有比十八世紀「啟蒙時代」更卓越的科學發展,但這樣的我們,更接近「啟蒙」嗎?