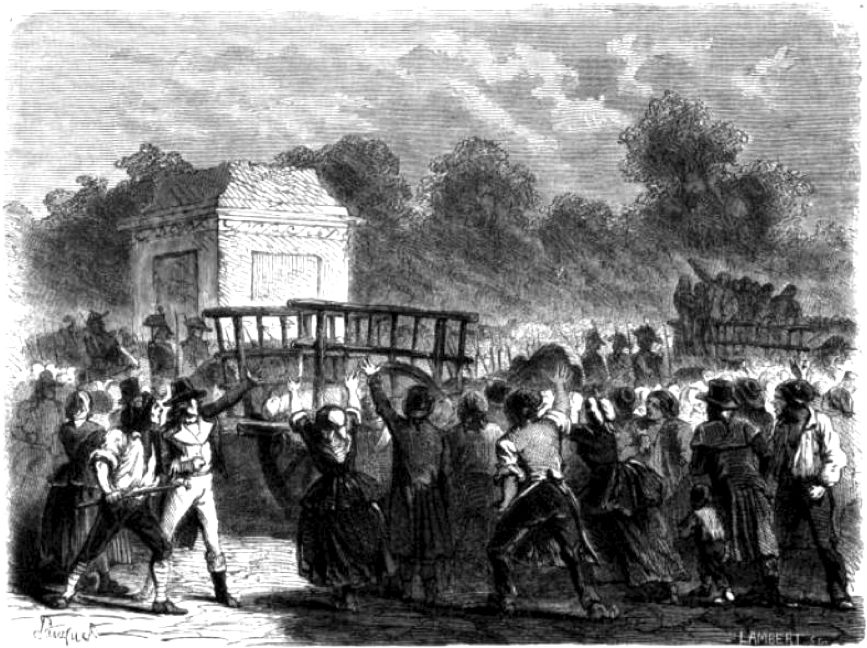

這是拿破崙登臺亮相之前的事了。歷史的紀年是 1791 年夏季,法國的國民公會剛處死了國王。

如同所有民選政府一般,革命後的法國歷經政治派系的爭鬥,以羅伯斯比爾和馬拉為首的雅各賓派,與以啟蒙文士布理索和孔多塞為號召的吉倫特派纏鬥不休。為這場政爭畫下句點的,是許多雷同如此的故事。

斷頭臺上候斬的,是吉倫特派的要角,也是曾經的內務部與司法部部長之妻,羅蘭夫人。與多數受補的吉倫特黨人相同,羅蘭夫人被羅伯斯比爾主政的雅各賓政權控以叛國之名。行刑時分將至,她向身前的自由女神像叩首輕喚:

「喔自由,多少罪惡假汝之名行之!」

那天是 1793 年 11 月 8 日,一周前,斷頭臺在半小時左右,葬送 22 名吉倫特黨人。

民主或許不能保障自由,但自由,又是什麼?

*******

自由是一種普世永恆的價值,也是生而為人自然擁有的權利,起草美國獨立宣言的人們如此堅信。他們說,自由與生命和追求幸福一般,都是造物主賜予人類不可剝奪的權利之一。兩百年後的我們,或許不信仰他們的上帝,卻依舊堅信著他們筆下的自由,彷彿只要擁有自由,我們便能成就一己與社會的幸福。

每一個此刻的存在都有屬於自己的過往,與民主相似,自由也有一段屬於它的前生記憶,那時的自由,可能還未擁有我們所認識的面貌。然而,與民主相反,自由從誕生伊始,便鮮少被斥為造成社會動盪的禍源。

自由是什麼?

我們所熟悉的自由,似乎是個有雙重人格的謎樣生物。有時候,它是「免於受到他人干涉的自由。」如此面貌的自由純樸親切,它會對指考後的學生說:「沒有人可以干涉你大學要讀什麼科系,儘管想干涉你的人,可能認為你想讀的系不值一哂,但選擇科系是你的自由,不容他人插手,即使親如父母亦如是。」

有時候,它是「追求幸福的自由」。這個面貌的自由看似光明正向,卻如有著紅色密室的格雷一般,在面具下隱藏了危險因子。

要落實「追求幸福的自由」,有兩個前提:首先,我們要知道什麼是幸福;然後,我們要知道怎麼去追求這樣的幸福。換句話說,這個面貌的自由,奠基在對幸福的理解上,也因此,它可能會以幸福為名,干涉人們的選擇。

它或許會對同樣的學生如此說:「你為什麼要讀 XX 系呢?這個系對你的未來沒有幫助,你這樣會辛苦一輩子。人要過得幸福,就要有穩定的收入,所以讀 OO 系比較實在。你說 XX 系是你的興趣?興趣又不能當飯吃!就這樣決定了,你就去念 OO 系吧,這都是為了你的幸福著想。」

很耳熟嗎?同樣的修辭技巧,在百餘年前,曾經出現在歐洲人與他們的殖民地上。那時的歐洲人說:「你們這些落後的人們,根本不清楚如何才能使你們幸福,讓接受文明洗禮的我們,來掌管諸位的生活,引領各位踏上通往幸福的前程吧。」

於是乎,被扭曲的「追求幸福的自由」,吞噬了「免於受到他人干涉的自由」。百年前歐洲的思維或然消逝,但自由自食其身的戲曲,是否仍在我們身邊上演?

無論如何,這是我們的自由與我們的故事,也是我們的三千煩惱絲。但今天要訴說的,並不是這樣的自由,而是它的過往。就和民主的前生一樣,那是被時光長流淹沒的往昔。

*******

自由誕生於希臘(漸漸的我們會發現,有很多觀念都誕生於希臘),當時的它,有個令我們感到陌生的名字 Elutheros。每個初生的嬰兒總是單純無邪,那時的自由,也沒有這麼多引人目眩的哲學意涵。當年的它,就只是個「奴隸」的反義詞而已。

古希臘的世界沒有我們想像中的美好,擁有奴隸是天經地義的自然定律。相比自由,奴隸獨佔人們的焦點,他們辯論奴隸制度的各種優缺,希望藉此能讓奴隸發揮最大的功效。自由激不起人們的興趣,在那個世界裡,只要不是奴隸,就是自由。

這樣的自由,在羅馬共和時期(約莫西元前六到前一世紀),有了不一樣的地位。它成了至高無上的價值,但它與奴隸的關係卻依舊緊密。關於羅馬共和時自由與奴隸的糾葛,最有名的傳說,當是凱撒之死。

凱撒之死,要從凱撒的職稱談起。遇刺時的凱撒是一名 dictator,今日我們對 dictator 的翻譯,是惡名昭彰的「獨裁者」,但在共和的世界裡,dictator 是合法且正當的存在,也是國家急難時的救命藥方。在國家面臨覆滅危機時,人們可以將權力集中在一個能力超群的公民身上,任命此人成為 dictator,任期從數個月到數年不定。而後,手握大權的超人將帶領國家渡過難關,並於任期結束後將權力奉還。

凱撒一生數次受命成為 dictator,而在結束內亂與長征埃及後,榮耀加身的凱撒再次被任命為 dictator,只是這一次,他的任期是終身。

凱撒進行了許多改革,卻也因此被認為野心過盛,人們開始擔憂凱撒將逾越 dictator 的職權,剝奪共和國的自由,自封皇帝,進而使羅馬公民成為他的奴隸。在凱撒開始領終身俸的一個月後,他遭遇伏擊,遇刺身亡。

西歐的歷史有個有趣的現象,羅馬人傾羨希臘,十二世紀以降的歐洲人則仰慕羅馬。那是段被喚作文藝復興的歲月,歐洲人飢渴地閱讀羅馬人的著作與歷史。他們發現,羅馬的輝煌巔峰正是共和時期,邁向帝國的羅馬終將邁向毀滅。

彼時,亞平寧半島上的小國林立,在法國、西班牙與土耳其等帝國的包圍下,如暴雨中的殘燭飄曳求生。義大利半島上的文人們發揚羅馬的典籍,希望引領自己的城邦走出敗亡的威脅,再現羅馬的光彩。

他們重新詮釋了羅馬人的自由,他們說,自由就是「免於成為奴隸的可能」。這時的「奴隸」,不再只是古希臘時期負責物質經濟活動的奴隸。在當時的歐洲人眼裡,一個人一旦受到自己的欲望束縛,他也將淪為自己欲望的奴隸。

這樣的自由,是一種徹底免於各種內在與外在壓迫的自由。人不能屈服於其他人的意志,也不能屈服於自己的慾望。

這不是「免於受到他人干涉的自由」,因為很多時候,縱然沒有他人干涉,自己也會成為自己欲望的奴隸。即使在一個沒有分數與規定束縛的世界裡,一旦我們一時偷閒而翹課翹班,我們就喪失了自由,因為我們屈服於自己想偷閒的欲望。

這也不是「追求幸福的自由」,因為很多時候,我們常誤以為一時的享樂即是幸福,然而,這樣的自由說,一時的享樂只是慾望的假面而已。當然,這樣的自由,更不可能接受「你不懂幸福,所以讓我替你決定你的幸福」此般邏輯。

這樣的自由,還有一個更特殊的特質,它積極地鼓勵人們參與公共(尤其是政治)事務。它說,當一個人不參與政治事務時,他等於把這個國家的政治事務交由其他人決斷,這表示其他人的意志,將可以決定國家的政治發展,也等於間接地讓自己屈服於其他人的意志之下。

舉例來說,當國家在議決是否要通過一個法案時,一個人放棄表達意見參與投票,這麼一來,他等於將法案通過與否的權力交給其他人決定。一旦法案通過了,此人也將受限於這個被其他人意志所決定的法案,他因此變相成為了其他人意志的奴隸。

如斯面貌的自由,佔據了許多十九世紀前歐洲文人的心扉,這些文人拒斥帝國、排斥王權、反對民主。他們心中的自由,與我們的自由有著許多差別。倘使穿越不只能回到過去,來到未來的他們或許會為我們詫異。在他們眼底,口口聲聲談論自由的我們,可能只是各種不同欲望與意志的奴隸。

自由與民主都幾經轉世,也都曾喝了幾碗孟婆湯,因此在今生都遺忘了從前。然而,自由的命運不如民主多舛。儘管不同時代的自由,可能有著不同的面貌,然而,自羅馬共和後,它始終是歐洲人眼中,人類生命至高無上的價值之一。這樣的價值,也隨著歐洲人的殖民而航行四海。

或許自由是個諷刺文人,它在今日的普世價值,源自歐洲人曾經剝奪他人的自由。

多少罪惡,假汝之名?

1793 年 10 月 3 日,羅蘭夫人受刑前一個多月,吉倫特黨人的領導者之一,啟蒙哲士孔多塞被指控叛國。拒捕逃離牢獄的他,寫下人類文明簡史,他堅信,人類最終會迎來真正得以實踐自由的璀璨年代。

1794 年 3 月 25 日,羅蘭夫人命亡之後四個多月,孔多塞被捕入獄。兩天後,他被發現暴死於牢中。他未能見證他所期待的自由,時至今日,他期盼的自由年代仍未到來,然而,他始終深信自由,也始終在等待保障自由的完美政治體制:共和。