我不是一個意志堅定的人,也沒辦法為了堅持甚麼,付出多麼大的代價。事實上不需要刑求我,只要讓我餓個幾餐,真的甚麼都會說出來。就是這樣的我,幾次翻閱朝鮮人在中國寫的日記時,帶來極大的震撼。就如同之前曾經提過的,即使明朝已於 1644 年滅亡,他們仍然將明朝「放在心裡」,時時刻刻地「思念」。

他們有多厭惡清朝人,堅持了些甚麼?舉一個較極端的例子來說明:清朝「曾靜案」發生的前一年,雍正五年(1727),朝鮮人姜浩溥(1690-1778)跟隨使節團去中國旅遊,這一夥人浩浩蕩蕩,除了負責禮儀的人員,以及姜先生這種隨團觀光客外,還備有「醫生」、「廚師」等成員以應付突發狀況。那一天,他們剛通過清朝國境,時間恰好是傍晚,一行人都餓了,於是叫廚子在附近隨便買些食材,就地開火。

可以想像,一群朝鮮人或自備、或找來木材,拿出各種鍋碗瓢盆,廚子也在旁邊的「超級市場」買到食材,野炊了起來。這群人因為各種目的出使中國,長途跋涉,估計每天又餓又累,吃飯應該是最開心的事情。但是姜先生卻皺了眉頭,他在日記提及:「傍晚用餐的時候,見到烹飪豬肉為主餐,做菜這些事情雖然是隨行的廚子在處理,但我以為這個豬肉是清朝人的東西,是污穢的,我不吃。」(夕飯,見烹炙豬肉為饌,設饌則雖行中廚房所為,而豬肉則以為胡人之物而穢之,卻不食焉。)

隨行的使節問說你怎麼不吃豬肉,他再次說「這是胡虜的東西,被(清朝人)汙穢了。」(虜物也,穢之也。)

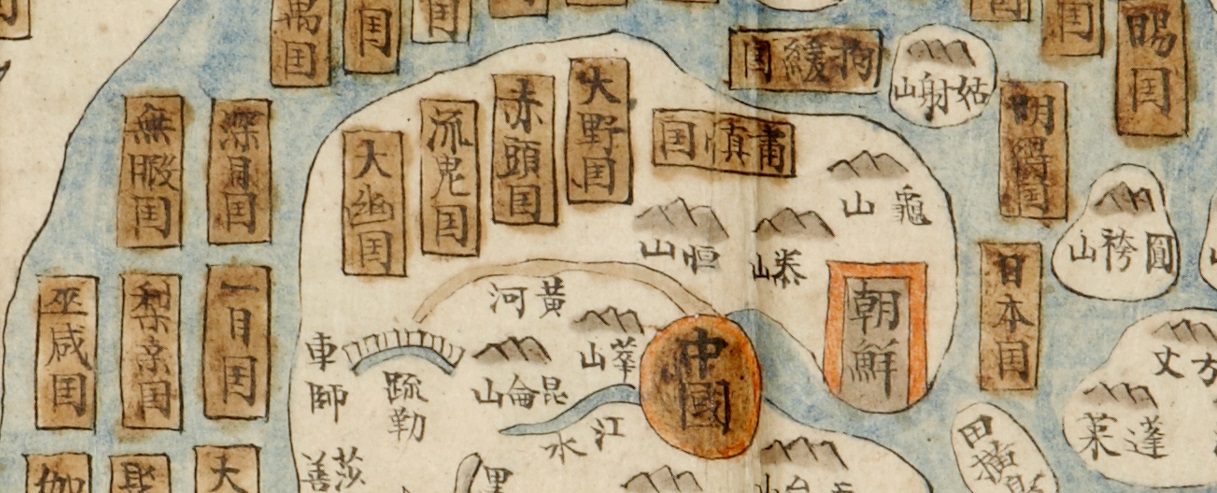

姜先生不吃清朝豬肉的故事,有些人第一次看可能就是「笑一笑」,然後直接翻下一頁。我卻覺得很有意思,「認同」可以多麼地深入一個人的生活,不管是私密的言行或公開的表演,例如你用甚麼年號來記錄時間(清朝的、明朝的)、穿甚麼衣服(明朝衣冠)、留甚麼髮型(剃髮or not),還聯繫到食材是否出於清朝。(這些議題已有很精采的研究,見葛兆光《想像異域:讀李朝朝鮮漢文燕行文獻劄記》、孫衛國《大明旗與小中華意識:朝鮮王朝尊周思明研究》)

在姜先生不吃豬肉後 37 年,那一年是 1764 年(乾隆29年),剛剛好是崇禎紀年 137 年。明朝滅亡的那一年,歲次「甲申」,1764 年剛剛好也是「甲申」年,因此朝鮮人舉辦了盛大的紀念活動。

根據朴趾源(1737-1805)的記載,儘管明朝已滅亡 120 年,但在崇禎皇帝的「殉國紀念日」,朝鮮的地方人士相聚一堂,他們向著西邊(清朝)大聲喊「胡!」(一種蔑視少數民族的說法,請勿使用)當活動結束後,他們用來喝糖水的小瓷盆是「made in 明朝」,喝的時候一定要看著「大明成化年製」這行字,表示自己不曾忘記明朝。

三月十九日,乃毅宗烈皇帝殉社之日。鄉先生與同閈冠童數十人,詣城西宋氏之僦屋,拜尤菴宋先生之遺像,出貂裘撫之,慷慨有流涕者。還至城下,搤腕西向而呼曰:「胡!」鄉先生為旅酬,設薇蕨之菜。時禁酒,以蜜水代酒,盛畫瓷盆,盆之款識曰「大明成化年製」,旅酬者必俯首視盆中,為不忘春秋之義也。──《熱河日記》

如果只看這兩個故事,令我困惑的不是這些行為本身,而是兩位作者的身分。畢竟朴趾源整整少姜浩溥 47 歲,我跟父親都沒差這麼多;事實上 47 歲的差距,有的搞不好都是「爺爺─孫子」的年齡差距了。

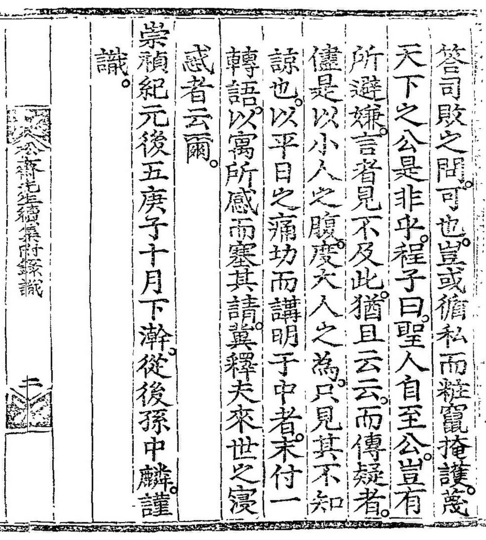

這樣一想,對明朝的認同不僅可以讓人不吃豬肉,而且還可以「遺傳」後人,甚至成為部分朝鮮人共享的價值。筆者剛進入這個研究領域時,當時部分學者正極力挖掘「崇禎紀年」可以多久,朝鮮人因為思念明朝的關係,導致哪些特殊的現象。我並沒有特別去查崇禎紀年維持多久,印象中看過最晚的是「崇禎紀元後五庚子」,1900 年。

相較之下,我更好奇一位思念明朝的朝鮮人,他怎麼跟清朝的讀書人交往,雙方在一個甚麼樣的「基礎」上認識彼此,成為好朋友,或吵鬧地不歡而散。因此筆者在《眷眷明朝》特別關注朝鮮人如何與清朝人交往。更重要的是,我想知道 1900 年找得到崇禎紀年,我能不能說「他們思念了明朝兩百多年。」我困惑、著迷於跨越不同世代的朝鮮人,有時候他們筆下的中國好像凝固靜止,百年不變,就好像他們自己思念明朝一樣。是甚麼讓他們維持這樣的狀態,又怎麼結束的?

朴趾源敬重的好朋友洪大容(1731-1783)於 1765 年踏上旅途,他可以說是近年來最出名的朝鮮使者。洪先生與三位清朝讀書人結為「天涯知己」,他不住在清朝官方提供的「大飯店」,也不跟使節團走固定的套裝行程,硬是跑出來跟這幾位天涯知己窩在北京的小館裡,開了一個小包廂,整天「筆談」。因為洪大容不會說流利的北京話,於是雙方都用「寫字」聊天。

我相信有些話只能跟好朋友分享,估計洪大容與中國友人幾杯黃湯下肚,在「他鄉遇故知」的激情下,留了不少「敏感」的紀錄。畢竟這裡是清朝,時在乾隆年間,小朋友,文字獄有沒有聽過啊?當他們聊天的時候,洪大容發現這幾位清朝人認真地檢查談話紀錄,把涉及敏感的內容都毀掉。

理由很簡單,因為洪大容是一個眷戀明朝的人,所以聊了一些不太方便的事情,於是打包帶走比較安全。這是拙作書名的由來,也是我想解答的問題。(蓋見余之眷眷明朝,氣色頗以為難便,此則其勢亦然矣。)

洪大容的故事可以有平凡的結局,他回到家鄉,中國旅行是一生特別的回憶,陪他度過一輩子。不過,還是出了插曲。他返國後著手整理的隨行撰寫的日記,以及僅存的一些「對話紀錄」,在朝鮮出版了一本旅遊經驗談《燕記》,一本對談集《乾淨衕筆談》。這裡頭各種與「胡人」激情四射的友好紀錄,引來了朝鮮讀書人的攻擊,諸位別忘了,洪大容出發前一年,朝鮮剛舉辦「甲申」年紀念大會呢!

洪大容的故事像是投到池塘裡的小石子,讓我們發現時代的波瀾。

1750 年代以降,朝鮮社會充滿活力,各種言論迸出。如果當時有電視節目,我相信一打開政論頻道,標題大概圍繞著「中國、朝鮮」旋轉。當然,清朝不是朝鮮的全部,但至少也是他們思想活動中不可忽視的存在。朝鮮要如何面對當時的中國,牽涉了如何定位清朝、重新安排明朝的地位;以及朝鮮如何寫明朝歷史,如何教育下一代。

筆者在閱讀朝鮮人的各種文獻時,並不感到特別「困難」,因為當時的知識份子大都用漢文書寫,與我熟悉的中國史料很相像,讀來格外親切。不過,當我開始思考朝鮮人如何離開「眷眷明朝」的心境時,問題變得越來越複雜。

例如,朝鮮的底層讀書人李萬運(1723-1797),一位提倡朝鮮歷史教育的人,他寫的是漢文(與口語用的朝鮮話不同),從小學習儒家經典,在當時,中國人物「箕子」竟然是朝鮮歷史的重要角色。我們要怎麼理解這種歷史現象?一位老師曾經說過,不要小看朝鮮人這些關於中國的文獻,試想我們有沒有辦法用日文(或另一外國語)介紹、描述日本的歷史與思想,甚至用日文寫散文來抒發心情。要從這個角度看待「漢文」在朝鮮知識階層的份量,才能體會他們看待自己,以及看待清朝的關係。

朝鮮的讀書人能夠熟練地運用漢字,需要經過多少的學習以及數個世代的累積,這本身就值得深刻地推敲。那麼,這樣的人怎麼在滿佈中國的圖像裡尋找自己?這是拙作最終試圖解答的困惑。關於這個部分曾簡略地寫成「朝鮮的『中國史難題』:他們如何撰寫自己的歷史?」,至於整個較詳細地討論,尤其是比較同時間清朝與朝鮮之間的關係,主要集中在第四章處理。

以上就是筆者寫作時,放在心裡反覆斟酌的線索,算是提供各位朋友一個側面的了解吧!關於這些議題,我仍有許多不解(足)之處。時至今日,我仍努力嘗試讓自己坐近姜浩溥一點,聽他述說不吃豬肉的原因。

豚肉を食べない朝鮮人

私は強い意志の持ち主ではない。こだわりやらのために多大な代償を払うこともできない。何食も抜かれたら何でも吐くような人間だ。だからこんな私が朝鮮人が清国で書いた日記をひもとく時、内心には激震が走ったのだった。前にも述べた通り、明が1644年にとっくに滅びたにもかかわらず、彼らは明への敬愛をやめない。

彼らはどれほど清国を嫌ったか?極端な例になるが、雍正五年(1727)、姜浩溥(カンホポ)(1690-1778)が使節団とともに中国に旅立った。この使節団のは大がかりだった。儀礼関係のスタッフや姜さんのような人のほかに、医者や料理人もイザという時のためについている。一行が国境を通ったときはちょうど夕方で、みんなも腹が減っているので、料理人に頼んで近くでなんとか買ってきて晩ご飯をつくることにした。

使節団のみんなは薪を探したり、食器を用意したり、料理人も「スーパー」から食材を買って炊き始めた。一行はいろんな目的で中国へ派遣され、長い旅路の末ここにたどり着いたから、晩ご飯を楽しみにしているのは想像に難くない。しかし姜さんは眉を顰めた。豚肉は食べたくない、なぜならこれは清国のブタで汚いからだ、と彼は日記に書いている(夕飯、豬肉を烹炙して饌とせるを見、饌を設くれば行中の廚房のなせる所と雖も、豬肉は則ち以為胡人の物として之を穢とす,却って食わず焉。)。使節からなぜ豚肉を食べないと訊かれ、彼はまた「これは野蛮人のものだ、汚されてしまったんだ」(虜の物なり,之を穢せり。)と愚痴をいった。

この姜さんが清国の豚肉を食べない話、読む人によっては笑って飛ばすだけかもしれないが、私はとても興味深いだと思う。主体性(アイデンティティ)がいかに人を左右するかをここから窺えるのではないか。例えばどの元号を使ってできごとを記録するとか、どんな服(明朝の服など)を着るか、弁髪するか、甚だしくは食材の出所にも及ぶ。

姜さんが豚肉を拒否した37年後、時は1764年(乾隆29年、朝鮮では「崇禎137年」)、甲申の年にあたる。明が滅びた年も甲申だった。朝鮮人はこのことを風化させないために記念行事を盛大に行なった。朴趾源(パクジウォン)(1737-1805)によると、明の滅亡からもう120年にも経ったが、崇禎帝の「殉国の日」には、地方有力者が集まり、西(清国)に向かって「胡(えびす)!」と叫ぶ(これは少数民族に対する差別用語なので真似しないでください)。イベント終了にあたっては、「Made in 明」の小さな磁器で甘い水(酒の代用品)を飲み、飲むときは必ず「大明成化(1465-1488)年製」の銘を見つめ、明を肝に銘ずることを表す。

この二つの話は私を戸惑わせた。それはかれらの言行ではなく、かれらの身分に由来するものだ。そもそも朴趾源は姜浩溥より47歳も若く、私とウチの父でもギャップはこんなに大ききはない。下手すると爺さんと孫ぐらいの年齢差とみても差し支えない。

明への一体感は人を豚肉を拒否するようにするだけではなく、後世に「遺伝する」こともできる。一部の朝鮮人が共有する価値観にさえなる。私がこの研究分野に入った当初、一部の学者は崇禎紀元の使用がどこまで続けるかに夢中していた。朝鮮人が明を偲ぶあまりに、どのような奇妙な現象がうまれたとか。私は別にそれを調べなかった。記憶によると「崇禎紀元後五庚子」はもっとも後の用例だ。それは1900 年だった。

私がもっと知りたいのは、明を偲ぶ一人の朝鮮人は、どうやって清の知識人と付き合うのか?どんな「土台」で互いを理解しているのか?なにより1900年にも崇禎紀元が使われているなら、「かれらは二百年も明を偲び続けた」といえるのか。私は戸惑った。違う世代に生きる朝鮮人に強く惹かれた。彼らが描く中国のイメージはときにいつまでも変わっていないように見える。あたかもその明を偲ぶ感情のように。一体なにが彼らをこの状態を維持させ、そして終わらせたのか?

朴趾源が敬愛している親友の洪大容(ホンデヨン)(1731-1783)は1765年清国へ向け出発した。彼は近ごろもっとも有名な朝鮮使節といえよう。洪は三人の清国知識人と「天涯知己」となり、清の政府が用意する「グランドホテル」にも泊まらないで、使節団と一緒にゴージャスなパッケージツアーをしない。なんと彼は無理やりこの「天涯知己」たちと一緒に北京の小さい宿に入り、個室に集まって一日中「筆談」したのだ。洪は中国語を流暢に話すことができないから、両方は「書いて」雑談することにした。

知り合いとしか話せないことというのがある。彼らはさぞ深酒をしていただろう、みんなは腹を割って政治的にヤバい記録をたくさん書き残した。時代が清の乾隆期だからね。よい子のみんなは「文字の獄」を聞いたことあるかな?雑談のさなかに、洪大容は清国側の三人が入念に筆談の記録をチェックし、ヤバいヤツをすべて処分しているのに気づいた。

雑談の内容がヤバいワケはいたって簡単だ。洪大容は清に滅ぼされた明を偲んでいる。だからいくつかのマズいテーマについて話した。記録は隠して持ち帰った方が吉だ。(蓋し余の明朝を眷々(しの)ぶことを見、気色頗る難便となし,此れ則ち其の勢も亦然るべし。)

このエピソードはごく普通に一件落着できるはずだった。洪大容は故郷に帰った。彼にとって中国旅行は一生の思い出だ。彼は真摯に「天涯知己」たちとの出会いを大事にしている。そこで彼は手元の日記と残されたわずかな対談記録を整理し、朝鮮で『燕記』という旅行記と『乾淨衕筆談』という対談集を出版した。これらの著作の中には「胡人(清国の人)」たちとの白熱のふれあいが記載され、朝鮮知識人たちの攻撃の的になってしまった。なぜなら洪大容が旅立つ一年前朝鮮は甲申の年の記念行事を行なったばかりなのだ。

洪大容の事跡は古池に投げ込まれた石ころのようなものだ。われわれはこれによって時代の波動をうかがい知れる。

1750年代以降、朝鮮の社会は活気あふれる様相を呈し始め、いろんな意見が飛び交うようになった。当時にテレビがあれば、討論番組のテーマは中朝関係にまつわるものがほとんどだろう。朝鮮はいかに中国に対処すべきか、という問題は清の位置づけ、明の扱いかた、朝鮮はどういう方針で明の歴史を記述し、若者にどうやって教えるかなどに深くかかわる。

筆者が朝鮮人の残したさまざまな文献資料を読むとき、特段難しくは感じなかった。当時の知識人がたいてい漢文を使って本を書くからだ。私がよく接触する明清の文献資料によく似ている。私としては親近感すら覚える。しかし、朝鮮人がいかにしてその明を偲ぶことから離脱してゆく心境を考えると、文献資料が内包する問題はますます複雑になってくる。

例えば、朝鮮の下層知識人の李万運(イマンヌン)(1723-1797)は朝鮮の歴史教育を提唱した。彼が著述に用いるのは漢文で(古典中国語で話し言葉の朝鮮語とは全く違う)、子供のころより儒教の典籍について学んだ。当時では、なんと中国によって伝えられた人物の「箕子」が朝鮮歴史の重要人物とされていた。ある先生は私にこういった。「朝鮮人による中国関連著作を看過してはならない。果たしてわれわれ中国語を話す者は日本語で日本の歴史や思想について述べ、ひいて日本語で叙情的な作品を書けるのだろうか?」この視座から「漢文」という文体もしくは文化が、朝鮮知識階層にとってどれぐらい重かったのを考えねばならない。そこで初めて彼らの自身に対する見方と清に対する姿勢を実感できるのではないか。

朝鮮の知識人が滞りなく漢文を使いこなせるようになるには、多大な蓄積と数世代にわたる学習が必要だった。こんな現象自身が詳しい検討に値する。それならこんな人たちはどうやって中国だらけのアイコンから自己を見つけるのか。これは小論が最終的に解明しようとしている疑問である。

以上が筆を執る際にひそかに繰り返し考えてきた軌跡である。読者諸賢に一つの側面でも提供したいと思う。この分野に関しては、まだまだ無理解・不足がある。私はいまでも姜浩溥に豚肉を拒む理由を聞こうと、彼に近寄ろうとしている。