國子監與各級學校統稱為「官學」或「儒學」,「官學」顧名思義,就是由官府所興辦。除此之外,朱元璋多次下令全國設立「社學」,「社學」是一種民間興辦的學校,招募十五歲以下的子弟讀書,講授禮俗、律令等內容,美其名是使幼童沐受儒家文化的薰陶,其實也是宣傳政令的一種形式。

朝廷幾次要求地方「重建」社學,可推測社學並不成功,由於地方官失職,或受限經費短缺,部分社學設立不久後就廢棄了。若以科舉入仕為目標,作為預備教育的蒙學,主要以宗族興辦的族學,或私人興辦的塾學為主,其中又以「族學」最具代表性。

宗族領袖會將一部分族田的收入作為興學之用,因為讓族人入仕為官,是維繫宗族勢力最好的方法,所以就算是經商之家,也會培養一、兩名子弟學習文理,準備科舉。族學一般只收納宗族成員與近親子弟,課堂人數約在十人左右,既有教育族人的目的,自然不太需要煩惱學費,良好的族學擁有完善的膳宿制度,飲食、課桌、文具、衣物等必需品一應俱全,表現優秀的學生還有額外獎勵。

童蒙教育依程度分成「蒙館」、「經館」兩種,前者是提供識字、生活知識一類的基礎教育;後者則是為了參加科舉而設。授課時間依學生而有所不同,農家子弟只能在農閒的季節上課,這種課程被稱為「冬學」。

不必忙碌農事的蒙學約在三月開學、秋季結束,亦有在冬季結束的。清代中期一本名為《訓蒙條例》的蒙學要點指出,為了使童子定心讀書,建議從正月十五日開課至十二月二十五日才結束,期間除掃墓祭祖、納糧繳稅暫停上課,其餘十個月的課程不宜中斷。當然,這也僅是理想規劃,大概只有富貴家庭能達到如此完善的教育目標。

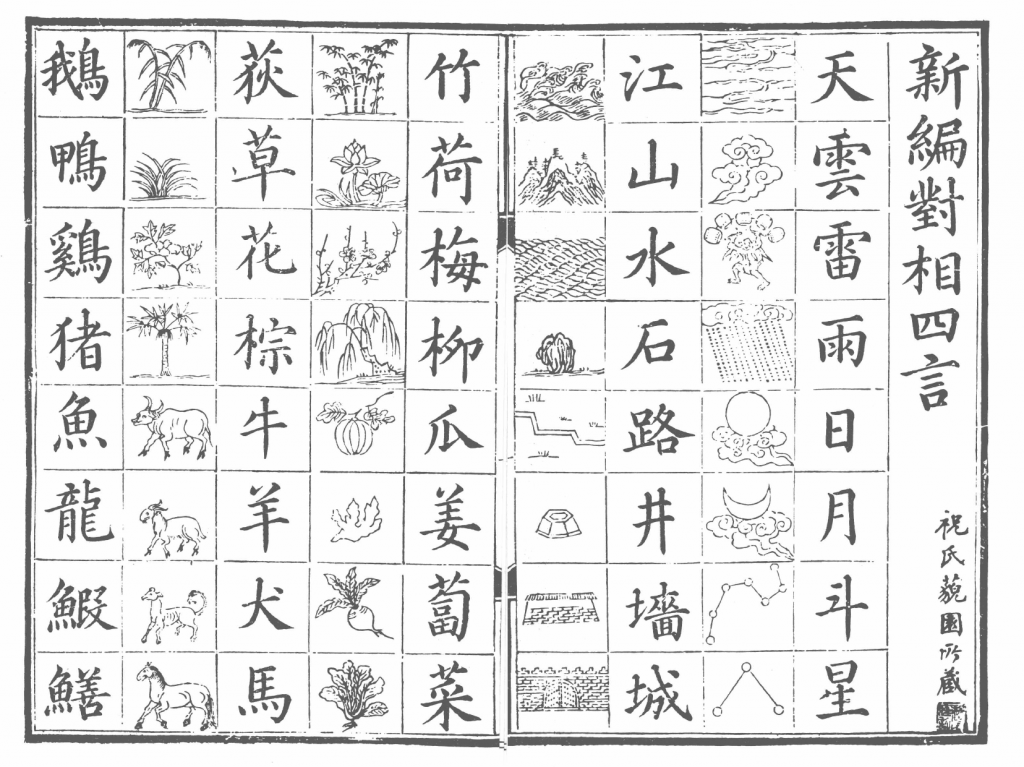

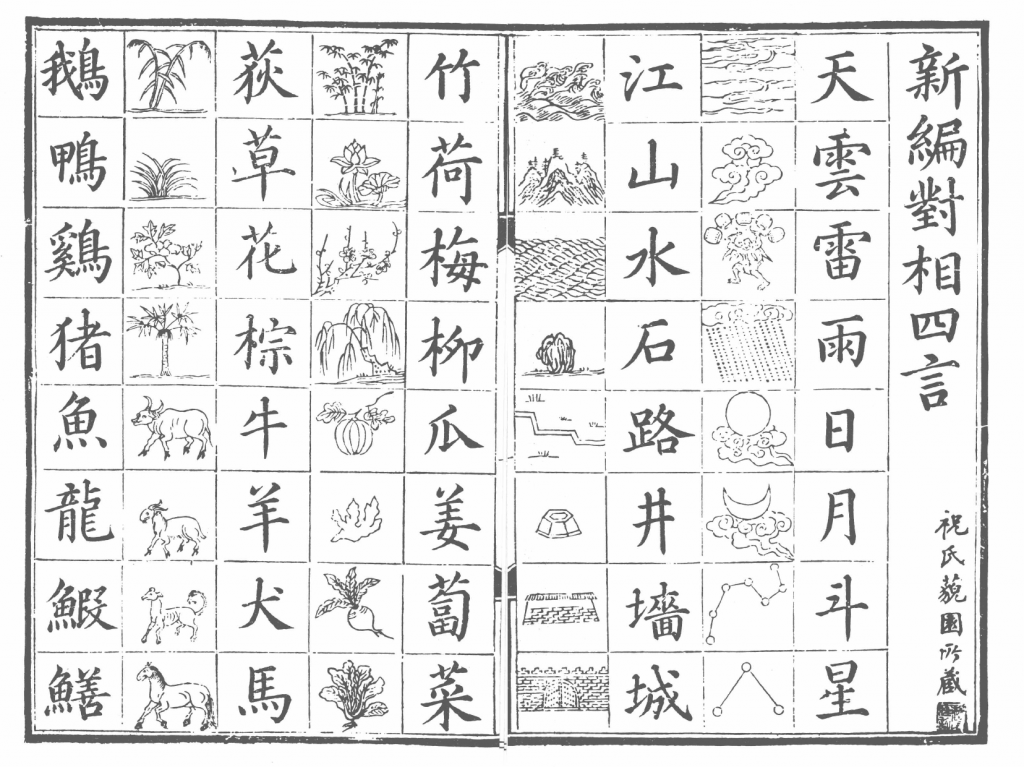

蒙學教育每日上課的時間和農業社會的作息是一致的,除少數夜間課程,大多是從日出到日落。童蒙教育是人格培養的基礎,所以特別講究禮儀,要求學童孝順父母,敬愛兄長,落實經典上的禮制。其次才是傳授知識,授課先從識字開始,讀《三字經》、《千字文》等「小學」讀物,教師分段講解大意與生字,有時在木片上寫幾個難字,懸掛在牆壁,像單字卡一樣讓學童反覆練習。每日放學前,學童須抄寫及朗誦今日學習的文章,複習過後才放學。

稍微識字以後,便開始學習寫字,臨摹顏真卿(709-785)、柳公權(778-865)等名家的字帖,體會他們的心境。寫字就像人品,一點一畫務必莊嚴方正,絕對不能輕挑,而紙張剪裁應當不偏不倚、磨墨則不宜急躁,書法的每個環節,彷彿都蘊含著為人處事的哲理。若將來成為一個學行兼優的名士,隻字片紙都會成為人們爭相收藏的翰寶,所以書法是蒙學教育中非常重要的一環。

明代初期,用人強調實學,科舉沒有定式,只要能根據儒家經典作答,要寫成散文或對句都沒有關係。大約在成化晚期(約 1487年),科舉考試的應答才有公式套路,稱之為「八股文」。所以明代中期以後的科舉考試不但須嫻熟儒家精典,還要遵守八股文格式,蒙學教育也特別注重作文,一個有志於科舉的學童,五歲學習寫字,十一歲左右就要熟背四書五經,開始作八股文,直到他考中進士之前,每一次的應試都離不開八股文。

蒙學的教師通常有一、兩位,教導班上年齡各異(約從五歲至十五歲)的子弟,遵循著孔夫子「因材施教」的理念,根據學習進度而調整課程。教師以有效學習為目的,授書內容在精而不在多,假如學童每日能學習兩百字,則只教一百字,不致使學童產生壓力。有些教師把簡單輕快的詩歌彙編成一書,在學童倦怠時,讓他們朗誦詩歌,使其恢復精神。

要將好動的幼童調教成知書達禮,不是件容易的事情,明末清初的小說家蒲松齡(1640-1715)科舉屢屢落第,長年執業於教館,寫了好幾篇抱怨的詩文,他說塾師有四苦:一是工作的時間長,上課又勞累;二是教書的環境差,教室與桌椅不備;三是生活居所克難,枕席與蚊帳殘破不堪;四是膳食粗糙,經常都吃青菜豆腐。清代初期的書畫家鄭燮(號板橋,1693-1765)也寫了一首〈教館詩〉,生動地描述他考中科舉前,在教館的悲慘生活,詩云:

教館本來是下流,傍人門戶渡春秋。半飢半飽清閑客,無鎖無枷自在囚。

課少父兄嫌懶惰,功多子弟結寃仇。而今幸得青雲步,遮却當年一半羞。

鄭燮形容館師是件下流的工作,客寄在他人屋簷下過著慘淡的生活,活像是個沒有枷鎖的囚犯。若教學輕鬆,家長嫌他懶惰;功課多的時候,又惹得子弟不高興,幸好考上科舉,才可以脫離這種令他感到羞愧的生活。

除了有幸獲聘至豪門巨賈之家,否則明清時代的塾師待遇大多差強人意,每年收入依學生多寡、孰師資歷等標準,有著不小的差距,少者不到十兩,多者則達五十兩。多數塾師大概都如蒲松齡、鄭燮一般,只能勉強溫飽,教課之餘還替人打官司、寫狀子多賺取一點業外收入。

因此讀書人也絕不會把塾師當成一種嚮往的志業,固然有些名士被禮聘到家塾執教,但許多塾師是由還在考科舉的士子來兼職。有些自知再考不上的生員,實在不得已了,才把教書當作一種行業。簡單講述了明代的蒙學,接下來要介紹的是明代的官學教育。