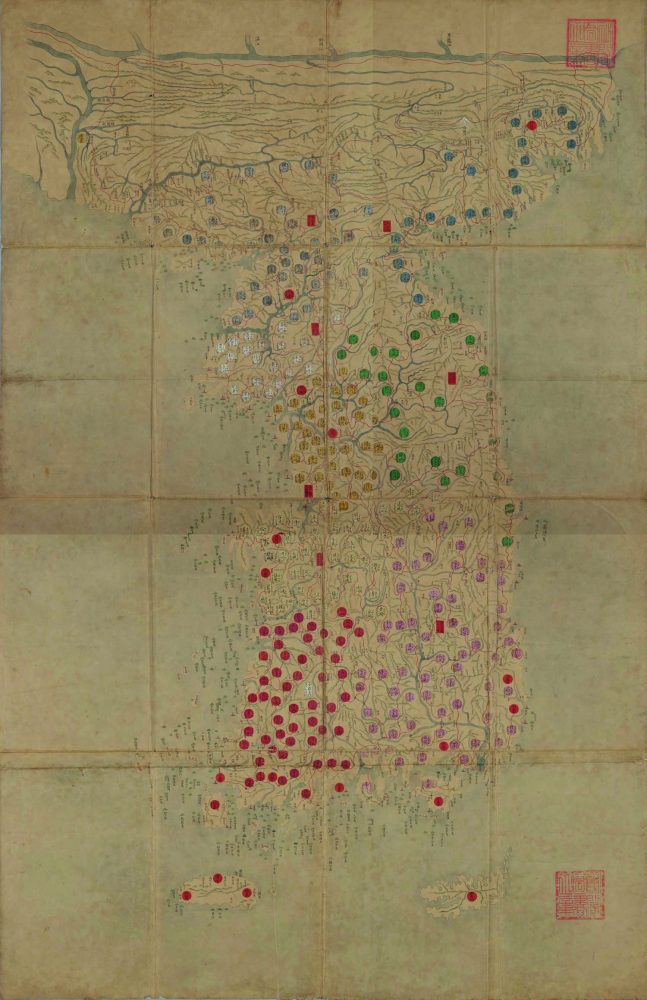

疆理圖,一四○二年

從高麗到朝鮮王朝的過渡期間,被視為韓國歷史上的關鍵時刻,透過政治、法律、公民和官僚結構的改革,使朝鮮的文化與社會脫胎換骨。權力集中在君王手中,打造新的軍事基礎設施來統一管理領土。官僚的權力集中,並依照新儒學的信念,引進文官考試制度;土地國有化;提出更公平的新賦稅制度;佛教幾乎全面廢除。

同時朝鮮的興起,也屬於帝國與文化地理學比較廣泛的一次重組。明朝在一三六八年建國,表示蒙古在東亞的影響力逐漸消失。在東邊,東亞另一個強權,日本,正開始統一南北朝,建立了一段和明朝及朝鮮的關係相對和平與繁榮的時期。

為了把自己謀朝篡位的舉動正當化,太宗和他的新儒學輔臣運用古代中國的「天命」(Mandate of Heaven)觀來解釋王朝興衰。只有上天能給予統治的道德權利。對太宗而言,為了不負這個新天命,除了更換新的統治者,還要遷移到新首都。朝鮮把都城從松都(Songdo,現在北韓的開城〔Kaesŏng〕)遷至漢陽(Hanyang,現在南韓的首爾〔Seoul〕),建立景福宮(Kyŏngbok Palace)作為新居。

新政府同時委託製作兩幅新地圖,一幅畫的是地球,一幅畫的是天空。後者被稱為「天象列次分野地圖」(Positions of the Heavenly Bodies in their Natural Order and their Allocated Celestial Fields),刻在一塊逾兩公尺高的黑色大理石碑上,展示於景福宮。(故事編輯部:經讀者來函指出,「天象列次分野圖最初可能在隋、甚至之前就傳入朝鮮,唐初因戰事沈入大同江,李太祖於1395年命人依照舊拓本重刻,李朝肅宗時又依照新碑拓本重刻,表述的是隋唐以前的星象。」詳見潘鼐《中國古天文圖錄》,上海科技教育出版社,2009,pp.27。)

這幅天文圖是以中國的星象圖為依據,難得的是複製了希臘黃道十二宮的中文名稱(中國從公元九世紀開始與穆斯林世界往來,黃道十二宮因而傳到了中國)。雖然有許多地方出錯(許多星星排列錯誤),卻顯示了一三九○年代初期,太宗和他的天文學家所看到的天象位置。這張地圖代表了新王朝對天空的新想像,藉此對朝鮮王國賦予天定的正當性。(故事編輯部:經讀者來函指正,黃道十二宮入中國始於六、七世紀的隋代,在佛教經典中出現,與穆斯林無關)

到了一三九五年,太宗手下的天文學家完成了這幅星象圖(故事編輯部:經讀者來函指正,此時應是太祖),而率領這班天文學家的權近(Kwŏn Kŭn,1352-1409)是一位新儒學的改革者,官拜議政府贊成事,是朝鮮新政權最高品階職務。權近當時已經著手製作另一幅地圖,這一次囊括整個世界,於公元一四○二年繪製完成。

原版的地圖沒有流傳下來,但有三份摹繪本,目前都收藏在日本。京都龍谷大學圖書館(Ryūkoku University Library)收藏的摹繪本最近被鑑定是一四七○年代末期或一四八○年代的產物,是公認最早、也保存得最好的版本,其中還包括權近所寫的跋。名稱叫《混一疆理歷代國都之圖》(Honil kangni yŏktae kukto chi to),多半被簡稱為疆理圖(Kangnido map)。是東亞現存最早的世界地圖,比中國和日本的世界地圖更早,是李氏朝鮮最早的製圖學呈現,也是最早把歐洲畫出來的亞洲地圖。

疆理圖以鮮豔彩墨繪於絲絹而成,做工精巧,富麗堂皇。大海是橄欖綠色,河水是藍色。山脈標示成鋸齒狀的黑線,比較小的島嶼畫成圓圈。大地豐潤的土黃色把這些地物襯托得更加鮮明。

地圖來來回回寫滿了黑色的中文字,明確指出各個城市、山岳、河川和重要的行政中心,長寬各為一百六十四與一百七十一公分,原本用一根棍棒繫著,可以從上往下展開,大概和星象圖一樣,是為了掛在屏風或牆壁上而設計,展示在像景福宮這種備受矚目的地點。就像星象圖使朝鮮王朝座落在新的天空下,疆理圖也讓李氏朝鮮在地球的新繪圖上有了位置。

基督教的地圖以東方為上,許多伊斯蘭地圖以南方為尊,疆理圖則是以北為上。世界是一片綿延不絕的大陸,沒有一塊塊分離的陸地或環繞周邊的海洋。地圖是長方形,加上正上方以陸地為主,似乎呈現出一個扁平的地球。位於正中央的不是韓國,而是中國,一片鐘擺形的遼闊大陸,從印度西岸延伸到中國東海。

事實上,中國在地圖上非常搶眼,印度次大陸彷彿被吞噬了,看不出西岸在哪裡,而印尼群島和菲律賓群島縮小成一連串圓形的小島,沿著地圖最下方顛簸前進。中國無遠弗屆的政治和知識影響力,也可以從地圖頂端的題字看出來,題字下方羅列出中國歷代都城,緊接著描述當時中國的省、縣,以及往來各省縣的路線。

中國的東邊是地圖上面積僅次於中國的大陸,韓國,周邊彷彿被一大串小島包圍;這些其實是海軍基地。乍看之下,製圖者對其祖國的描繪,跟韓國現在的輪廓大同小異,尤其是和伊德里西所描繪的西西里,或甚至哈丁漢的理查所畫的英格蘭一比,更顯得極為相似。

雖然北邊的疆界平扁無奇,地圖卻把韓國畫得格外詳細。標示出四百二十五個地點,包括二百九十七個縣、三十八個海軍基地、二十四座山、六個省會,朝鮮的新都漢陽以鋸齒狀的紅色圓圈標示,十分醒目。

漂浮在地圖右下角的是東亞另一個主要強權,日本,畫在實際位置的遠西南方。叉狀的尖端指向中國與韓國,頗具威脅意味。為了抵銷這種明顯的威脅感,故意把日本相對於韓國的面積縮小,地圖上的韓國是實際面積的三倍,而且日本又比實際上的面積少了一半。日本最西端的島嶼九州(Kyushu),在地圖上指向北方,把群島實際的位置順時針轉了九十度。

更讓現代人跌破眼鏡的,是地圖如何描繪中國以西的世界。偌大的斯里蘭卡位於中國西岸(而非印度東南岸)外海,但楔形的阿拉伯半島很容易認出來,紅海及非洲西岸也很鮮明。在葡萄牙航海探險首度發現可以環航非洲之前八十幾年,疆理圖就畫出了非洲,包含現在世人很熟悉的非洲南端,儘管整體的面積被嚴重低估(非洲大陸比現代的中國大了三倍以上)。

另一個古怪的地方是非洲大陸正中央好像有一片大湖,雖然這也可能代表撒哈拉沙漠。地圖在非洲、歐洲和中東標示的許多地點,是把阿拉伯語地名翻譯成中文,顯示在這個相對早期的階段,伊斯蘭製圖涵蓋的範圍已經非常廣泛(伊德里西的地理學知識所及最遠的地方是韓國)。

刻畫在非洲上方的歐洲同樣令人好奇。地中海(雖然不像地圖上其他的海洋畫成綠色,令人有些混淆)的形狀畫得簡單卻容易辨認,伊比利半島也一樣。亞歷山卓畫得像一座寶塔。有一個首都被標示成紅色,可能是君士坦丁堡,歐洲的輪廓包含大約一百個地名,多半仍舊沒有可信的翻譯。

連德國都出現在地圖上,根據語音拼成A-lei-man-i-a。地圖最邊緣有一個很小的長方形,好像是不列顛群島,不過更像是亞速爾群島,也就是《地理學》裡的世界最西端,可能是因為托勒密的觀念有一部分傳到了中國,才會被複製在疆理圖上。

疆理圖對非洲和歐洲地名與形狀的知識,很可能傳承自托勒密,不過他的影響力僅及於此。疆理圖上看不出明顯的經緯網格、比例尺或明確的方位;可想而知,疆理圖對南亞地區提供了較為詳細的視角,而托勒密的座標在這裡漸漸淪為臆測性的地理學,同時也看不到他的地名。

像赫里福德或西西里製作的那些中世紀基督教和伊斯蘭地圖,都繼承了希臘的文化傳統,相形之下,疆理圖秉承的是截然不同的製圖學傳統,根植於韓國和作為基礎的中國,對於地球在更浩瀚的宇宙中的地位有怎樣的識覺。

希臘羅馬世界的社會與文化傳承各不相同,產生了各種互相衝突的宗教信仰和政治世界,前現代的東亞則不然,廣義地說,這個區域是由一個大帝國塑造而成:中國。

千百年來,中國自視為是正當帝國權威的中心,無庸置疑,作為中國的統治者,皇帝自視為文明世界(也就是天下,「普天之下」)的領袖。像韓國這樣的衛星王國只是中國大局勢中的一個小角色;不在中國勢力範圍內的民族被當作無關緊要的蠻族,根本不值一提。治理一個廣大而相對疆界分明的帝國,必須由歷史上最先進的前現代官僚體系來創造和管理。維繫遼闊(而且不斷變化)的帝國邊界耗資甚巨,加上知識界堅信中國天生在政治上至高無上,在地理上居於中心,因此,不同於中世紀末期的歐洲,中國對世界其他地方興趣缺缺。

中國人的信仰以佛教和儒家傳統為基礎,迥異於西方在希臘羅馬世界衰亡後發展出來的基督教和穆斯林的經書宗教。基督教和伊斯蘭作為普世的宗教,相信自己肩負神聖的責任,要把他們的宗教宣揚到世界各地,佛教和儒家則完全沒有這種觀念。

這樣形成的製圖傳統著重於確立邊界和維繫帝國的實務作業,官僚菁英研究這些問題,要比西方的宗教社會早得多。中國的製圖傳統不曾試圖以某個宗教或意識型態之名,把想像出來的地理學投射到中國邊界以外的地方,也無意鼓勵或促成遠至印度洋以外的長途旅行和海權擴張(明朝在一四三○年代就把船隊召回,從此不再到海外探險)。

中國怎麼做,韓國就怎麼跟。韓國早期的歷史可以追溯到公元前一○○年,在這段期間,韓國往往是帝制中國的附庸國,韓國的製圖者差不多都想為王國的統治菁英提供實用的地圖,以達成政治統治的行政管理。疆理圖的目的也一樣,但背後有一個非常獨特的觀點。地圖的製作務必要符合朝鮮半島鮮明的自然地理,以及符合韓國與疆域更大、勢力高高在上的鄰國之間的關係。

地圖大多會呈現圖像與文字的交互作用,疆理圖也不例外,地圖下方有洋洋灑灑的四十八行圖例,出自權近筆下:

天下至廣也,內自中邦,外薄四海,不知其幾千萬里也。約而圖之於數尺之幅,其致詳難矣。故為圖者皆率略。惟吳門李澤民《聲教廣被圖》,頗為詳備;而歷代帝王國都沿革,則天台僧清濬《混一疆理圖》備載焉。建文四年夏,左政丞上洛金公,右政丞丹陽李公燮理之暇,參究是圖,命檢校李薈,更加詳校,合為一圖。其遼水以東,及本國之圖,澤民之圖,亦多缺略。今特增廣本國地圖,而附以日本,勒成新圖。井然可觀,誠可不出戶而知天下也。夫觀圖籍而知地域之邇遐﹐亦為治之一助也。二公所以拳拳於此圖者,其規模局量之大可知矣。

權近的跋文似乎和伊德里西處理《娛樂》的手法有些相似:基本上不確定已知世界的大小和形狀;為了製作比較全面性的地圖,必須借用既有的地理學傳統(伊德里西借用了希臘和伊斯蘭傳統,權近則採用中國的傳統);關鍵在於對一批專家提供政治和行政贊助;最後產生令人驚奇和喜悅的成果。

跋文裡提出的兩個彼此相關的元素,提供了理解這幅地圖的一個方法:首先是當時地圖創作的政治背景,其次是中國製圖術的影響。金士衡(Kim Sahyong, 1341-1407)和李茂(Yi Mu,卒於1409年)屬於朝鮮王朝新儒學輔臣的核心成員。一四○二年,就在疆理圖製作前幾個月,兩人雙雙參與韓國北疆的土地測量,然後聯袂出使中國;金士衡一三九九年前往中國時,取得了權近提過的中國地圖。

權近記載疆理圖在一四○二年成圖,但寫的不是朝鮮王朝的年號,而是鄰國中國的年號建文。(故事編輯部:讀者來函表示,由於朝鮮稱臣於明,因此本來就沒有自己的年號,而必須沿用明帝國的年號)建文帝朱允炆(統治期一三九八-一四○二年)是明朝第二任皇帝,也是明太祖洪武帝朱元璋(統治期一三六八-一三九八年)的孫子。佛教高僧兼製圖師清濬被洪武皇帝召為左覺義,負責監督一三七二年在南京舉行的法會,為新政權取得正當性。

清濬《混一疆理圖》一份十五世紀的摹繪本顯示,上面描述了中國早期各朝代的地理與歷史。據權近指出,李薈(Yi Hoe)東邊「增廣」了韓國,西邊增繪了阿拉伯半島、非洲和歐洲。李薈(1354-1409)是高麗政權的高官。後為朝鮮太宗流放,一四○二年返回都城,繪製朝鮮王朝的地圖,到了著手籌畫疆理圖時,他已在李氏朝鮮擔任檢詳官(kŏmsang)(可能是看中他繪製地圖的長才)。

繼洪武皇帝登基的朱允炆被叔父燕王朱棣推翻,經過兩年的血腥內戰,朱棣自立為永樂皇帝。待疆理圖完成時,朱允炆已死。儘管明白使用明朝而非朝鮮的年號,當權近指出必須校正中國製圖師李澤民「遼水以東」的韓國地圖的缺略時,他點出了兩國近代爭議中最具軍事敏感性的地區。

除此之外,他唯一的地理觀察是疆理圖上增加了日本,另一個在歷史上不斷為韓國帶來麻煩的強大鄰國。這幅地圖顯然企圖在十五世紀初變動不定的東亞政治世界中,為新成立的朝鮮王國取得一席之地。

無論權近的跋文喚起了中國與韓國之間多少區域朝代政治的變遷,既然明白表示這幅地圖的繪製是以中國製圖術為基礎,他對中國地圖製作的仰慕是無庸置疑的。李澤民和清濬的地圖都是在十四世紀上半葉繪製,但中國對韓國政治和地理學的影響力可以回溯到更早之前。

自從公元前四世紀初,韓國成為獨立王國以來,面對在疆域與國力上更勝一籌的鄰國的文明,歷朝君主與學者都想從中尋找治國之道、科學與文化上的啟發。這絕對不是一種全然被動的關係。一方面,韓國不斷主張在政治上脫離中國而獨立,另一方面,只要情勢有利,就大膽挪用中國的文化成就。

十二幅地圖看世界史:從科學、政治、宗教和帝國,到民族主義、貿易和全球化,十二個面向,拼出人類歷史的全貌

A History of the World in Twelve Maps

作者: 傑瑞‧波頓

譯者:楊惠君

出版社:馬可孛羅

作者簡介

傑瑞‧波頓Jerry Brotton

歷史學家,倫敦瑪莉皇后大學文藝復興研究教授,也是研究地圖歷史和文藝復興製圖領域的重要專家學者,他的著作《The Sale of the Late King’s Goods》是塞繆爾‧約翰遜獎(Samuel Johnson Prize)和西塞爾提爾曼獎(Hessell-Tiltman History Prize)的決選之作。在2010年,更被英國BBC第四頻道邀請主持系列節目《地圖:權力、掠奪與占有》(Maps: Power, Plunder and Possession)。

,已知最早呈現全世界、歐洲和朝鮮的東亞地圖。.jpg)