迪克跟我在一九六九年春天從大學畢業、夏天在我們家鄉英格瑪屋後樹林裡結婚時,越戰正打得如火如荼。我喪失了我的約翰‧菲利普‧蘇莎愛國精神。我再也不相信美國永遠都是對的。

狄克大學的徵兵緩召在畢業那天就告終,要是我們沒找到一份緩役工作,他很可能就命喪越南了;那是一場我們兩人都強力反對的戰爭。

我們想過參加「和平部隊(Peace Corps)」,如此一來應可解決這個問題,但核准過程需時甚久,所以我們報名國內的同質性組織──「美國志願服務隊(Volunteers in Service to America)」,還提出了希望派往一個東部大城的要求;在英格瑪長大的我,一直嚮往生活在一個大城市。

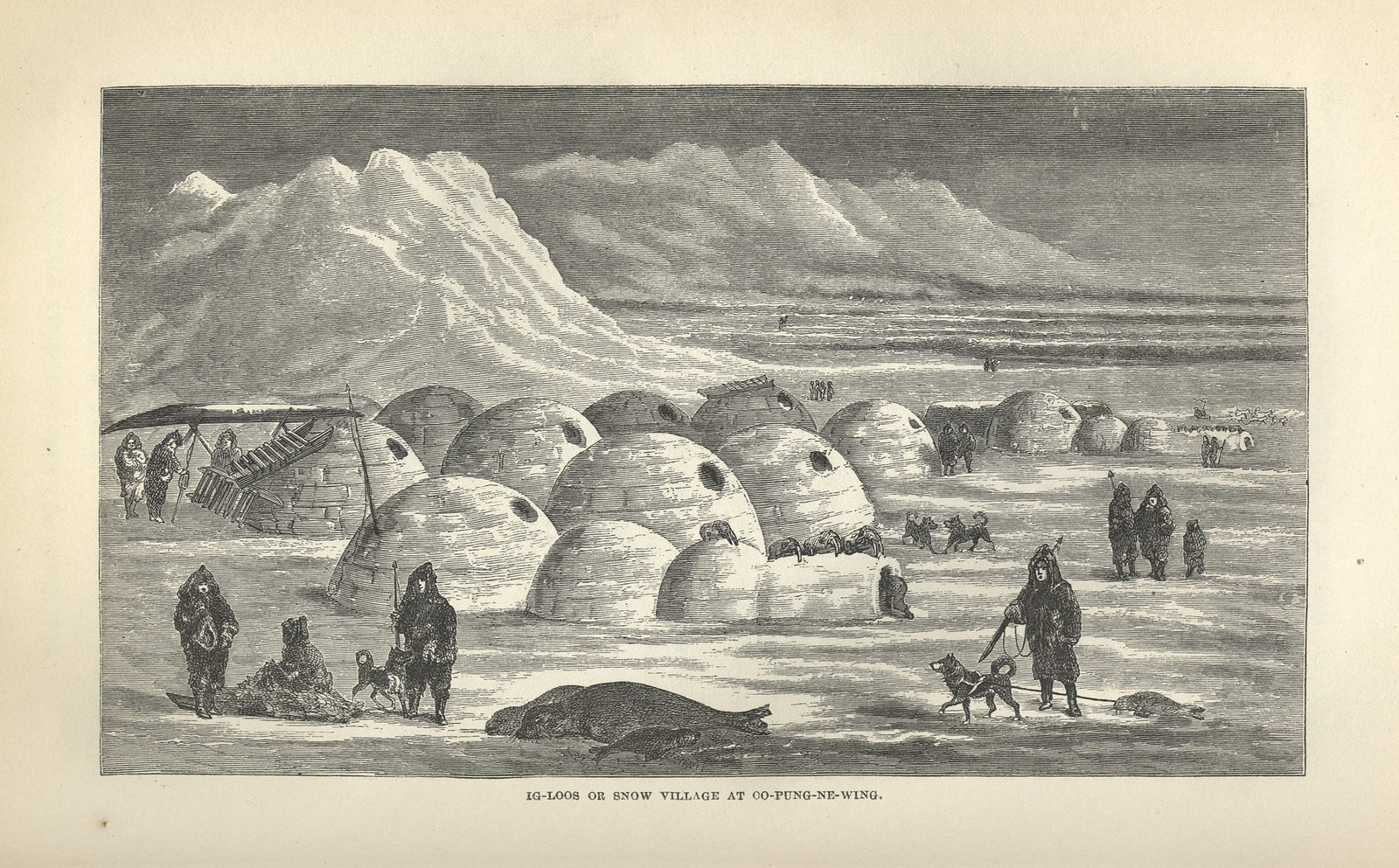

但政府把我們派發到中西部的一個印第安保留區,並把我們送到奧勒岡州去受訓。在新訓期間,我們同班的幾百名志願者被問到,有沒有夫妻願意前往阿拉斯加州一個遙遠的愛斯基摩村一年。我們心想:「為什麼不?」結果,迪克和我成為唯一舉手的一對。我們在此所受的訓練包括令人筋疲力盡的三天野外背包行,目的在於淘汰那些不夠膽量者;其中一個晚上,我們被單獨留在冷冽的山頂,沒有帳篷、睡袋,除了一盒火柴外,什麼補給品都沒有。

訓練結束後,我們就被送往阿拉斯加州的祈福納克(Chefornak),全部人口僅一百二十人。完全不是我所夢想的大城市。沒有路通往這個位於基尼亞河 (Kinia River)岸、離白令海(Bering Sea)不遠的孤村,這個鎮遠比英格瑪更小、更偏僻。

最近的機場、醫院和電話都得到一百哩以外的一個東北小鎮──貝索(Bethel),人口總數一千六。夏天時,河上可行船,冬天則得靠狗拉著雪橇度過這完全無記號可循的凍土,驚險至極。我們像旅客似地搭乘從貝索運送補給品和信件的飛機,來往於阿拉斯加州西南端遍布四處的愛斯基摩村落。這條河就當作飛機跑道,在夏天時用浮橋,結冰後就用滑雪板。

我們搭乘郵政飛機前往祈福納克之旅,是以駭人啟航揭開序幕的──九月初,從還沒結凍的貝索河上起飛。

※※※※※※※※※※

初春時,湛藍無雲的天空覆蓋著村落,但氣候還是冰凍得很。歷經冬季低到零下三十五度的溫度後,春天的空氣感覺溫暖又怡人。愛斯基摩女人聚在一間幾乎被雪掩埋、很簡單的木屋門外,那是我朋友珍的父母芙蘿倫斯和喬治‧比利(Florence/George Billy)的家。

喬治剛捕獲他這一季的第一隻海豹,慶祝時刻到了!

傳統習俗是,妻子把肉分給村裡的人家,因為以往到了冬末時,大家都沒剩什麼吃的了。芙蘿倫斯把一大片暗紅色的海豹肉和一大塊鯨油(脂肪的另一個來源)放進每個女人的桶子裡。等到肉都分好了,傳統習俗是,這家人把一年來所儲存的非生存必需品都拿出來,比如皮、布、釦子以及罐頭等。精彩大結局,則是把像是硬糖等小東西拋上天。

女人們笑著、叫著,圓月型的臉龐在太陽底下發著光,張開他們的科絲帕下擺去搶獎品。這是一種財富重分配的形式,用的是釦子和泡泡糖。我立刻投入陣營,希望能抓到我鍾愛的沙士糖,而且捱過漫長陰暗的冬天後,尤其渴望能在太陽底下找樂子。

我以前從沒見過像這樣的一種分享。英格瑪是個溫暖且充滿關懷的地方。但是,在我的社會裡,誰賺到的就歸誰所有。然而在這裡,在祈福納克的固有文化裡,祈福納克的生計經濟是以分享、合作以及儉約為基礎。

如果你喜歡某樣愛斯基摩人所擁有的東西,那個人就會把它送給你。這表示,我在讚美時必須很小心。有一次我說:「我好喜歡妳的項鍊呦。」那個愛斯基摩女人立刻把它脫下來遞給我。

祈福納克的愛斯基摩人沒有妒羨或所有權的概念,你想要就免費給你;這跟我成長環境中的競爭式消費經濟、廣告不斷創造妒羨心理以增加支出的模式,大相逕庭。

廣告讓女人覺得自己非得再買一件衣服、再買另一種顏色的唇膏,才能展現出魅力。男人也得有一輛新車、或抽某個特定牌子的菸,否則就會被人覺得不夠稱頭。在這塊遙遠的土地上,沒有我家鄉的電視以及不斷激增的廣告和看板,我開始更明白我所處社會的價值觀是如何塑造出來的。

我跟我同一世代的女孩一樣,是看電視長大的第一代,所以也被設定成是個絕佳消費者,從男人婆時代發展到想要買衣服、注重身材、嚮往光鮮模特兒的生活模式。而對於這裡的愛斯基摩人來說,那些事情沒有哪一樣是重要的。

愛斯基摩人把貯藏視為異常行為。我由此開始領悟到我自己的社會是如何回饋貪婪的。

我們不把它當作是破壞性行為,反而非常崇拜那些最會貯藏者──那些人把最天然的資源耗盡在大房子、大車子、大衣櫃,以及其他各式各樣的物質財富累積處所中。反之,祈福納克的愛斯基摩人對人和自然的重視程度遠高於所有物。

這堂課,是我在後來打造我自己的人生與事業時致力秉持的。但阿拉斯加還有其他將會形塑我人生的課在對我招手,其中一堂是關於社區的力量。

我們剛到時,愛斯基摩村落的生活大抵仍屬於共有制,關注焦點在於群體福祉而非個人成就。

具備遊牧色彩的典型愛斯基摩人被政府引誘到某個地方落腳,政府承諾「印地安人事務局(Bureau of Indian Affairs)」會在每個村子辦一間學校以教育他們的孩子。但文化差異導致學生人數銳減。白人教師在表現良好學生額頭貼星星以凸顯優異學生的慣用獎勵方式,讓強調合作的愛斯基摩社會覺得很窘。

雖然我也看過英格瑪面對改變的階段,只是當改變降臨時,祈福納克的反應要直接得多。

愛斯基摩人長久以來有著口述傳統,他們的歷史與文化都是用尤皮克語(Yupik)透過說故事的方式代代相傳的。但自從這個村子於幾年前被安頓在印地安人事務局校舍附近後,跟我年紀相仿的年輕一代現在都開始說英語了。

每個禮拜五都會放映一部美國片,透過這些電影,愛斯基摩人學到了西方文化的生活方式。已經有一家人鋪上了油木地板,他們用愛地潔擦拭以保清潔,再也不是以前那可直接感受到土地溫暖、光禿禿的泥地了。西爾斯公司(Sears)目錄上的高統膠鞋取代了擁有草團內墊、舒適且更溫暖的海豹皮姆魯克。

從年輕的愛斯基摩男性參加國民警衛隊這件事,也看到了文化上的逐漸改變。

幾乎所有年輕人都加入了警衛隊,他們堅信他們是在保衛我們的海岸不受蘇聯的跨海侵襲。他們受完基本訓練回村後,也帶回了與村子生活牴觸的新習慣──喝酒、菸一根接一根、罵髒話、大聲喧嘩;這些行為嚇壞了那些女孩子。

跟許多原住民族一樣,愛斯基摩人對於酒精的生理容忍很低。發生幾起酒精導致原本可愛平和的人變成虐待狂的意外事件後,村民投票決定「禁酒」。但酒精有時依舊是個問題。

這個問題對我個人造成了衝擊,有一次,有個喝醉酒的人駕著雪上摩托車故意去撞奧吉,猛輾他後腿的腿腱,他的腿軟綿綿地懸在那兒,廢了。

最近的獸醫在安克拉治,路途太過遙遠,因此我搭乘郵機回到貝索,走到醫院後,我懇求醫生救救我的狗。一位跟我年紀差不多、被派在阿拉斯加做社區服務的醫生很好心地答應了。我永遠忘不了被車輪輾過的奧吉從大廳到手術室的那一幕,他蓋著白床單,失去了意識。

手術很成功,我們離開的時候,奧吉的腿上了一大塊石膏,醫生指示我要怎麼樣把他移回村。他的腿痊癒時還看得到縫線。

雖然村民意見不同,但如今領導祈村委員會的族群覺得他們的未來必須調整成白人模式,忘卻祖先的文化。我直到協助一個青少女團體規劃某些活動以及教育項目時,才更明顯感受到這種現象。

我建議她們用英語把村裡老一輩的故事做成紀錄片,舉辦傳統愛斯基摩舞蹈,但祈村委員會否決了出版這些故事以及舉行傳統舞蹈的提案。

雖然有些村民以身為愛斯基摩人為糗,但仍然有些人自豪於本身的文化。不過,潮流確實往西方流。越來越多男村民用他們在捕魚船和罐頭工廠賺到的錢,炫富最新款的雪上摩托車。我們剛到這個村子時,只有兩家人有雪上摩托車,其他十八家人都只有狗拖的雪橇。等我們差不多快待滿一年時,只剩一家人還用狗拖橇,其他家都轉而倚賴石油驅動的雪車。

好多事情變得好快──倚賴石油、西爾斯公司目錄上的高統膠鞋和外套、全球經濟體系中的就業機會;西方文化就在我眼前進入了祈福納克。對我而言,似乎只要人們開始囤積所有物,競爭和妒羨的感覺就會變得越來越普遍,即便一開始時難以察覺。

我在村裡的十個月,眼睜睜看著一個延續數千年、擁有優美文化與永續環境的社會開始瓦解。對某些村民而言,相當歡迎這樣的發展,但其他人卻覺得失落了他們所珍惜的生活方式很悲哀。

有個人拒絕接受西方模式,堅持延續簡單並強調合作的生活;他的五個孩子是我們最喜歡的訪客之一。

他去打獵或釣魚時,經常跟我們分享他的戰利品,他經過我們小木屋時會丟下一隻鴨或一條魚。我們還在祈村時,他生病了,躺在自家的餐桌上,太太和孩子都圍在他身邊直到他撒手人寰。我不得不想到,他的死亡,某些方面或者顯示了他拒絕活在一個改變的社會,一個再也不是秉持著他所信守的價值觀的社會。

※※※※※※※※※※

改變也發生在家鄉。當我們在這世界中途零下溫度的暴風雪中跋涉時,我們這一代的其他人正在越南的熱帶叢林裡從軍,或戰鬥或死亡。

那個時候,徵兵制度對於大學生和像我們一樣投入社區服務專案的志工已經不再提供緩召優惠,開始採用以生日為基礎的抽籤制度──對所有年輕人一視同仁,無論你有沒有錢上大學,或找不找得到關係進行延役。幸運的是,跟迪克同一天生日的人很多,而其他志工跟那些大學生,突然之間就成了徵兵名單上的候選人。

我們非常清楚家鄉的動亂,俄亥俄州肯特州立大學(Kent State University in Ohio)的一場反戰示威遊行,警衛隊開火殺死了四名學生,還有兩人重傷。我們的國家怎麼了?近幾年,馬丁‧路德‧金恩以及約翰和羅伯‧甘迺迪都遭到槍擊;而今,單純、非暴力的學生在大學校園被射死。我們看到新聞時驚愕不已。

加入美國志願服務隊前,我從不是個社運分子,也沒在我大學時代參與過任何反戰示威。我那所位於一個保守的俄亥俄州小鎮上的小型女子大學跟英格瑪沒多大差別,我們學校唯一的一次示威活動,是抗議不准我們把腳放在圖書館休息室咖啡桌上的一條新校規。然而,我生活中缺乏社運主義這件事,即將改變。

有別的也是剛從大學畢業的美國志願服務隊志工,因為在大學反戰抗議中擔綱領袖角色,直接就到了阿拉斯加。

如果政府認為把這些社運分子送到偏遠的阿拉斯加村落就能讓他們不再犯事,那他們就錯了。這些社運分子透過信件(我們沒有電話、傳真機或電郵)開始組織州裡的所有志工。我從他們那裡才學會了如何針對我們真正關心的事採取行動。

我們這些阿拉斯加志願隊志工在經驗豐富的社運分子領導下,對於阿拉斯加當時的地方議題表達出我們的立場:反對在州內興建輸油管、支持愛斯基摩人的爭地訴求,以及反對越戰。

在其他州,督導志願服務隊計畫的行政工作是由當地居民負責的,但在阿拉斯加則是由白人而非當地民眾負責,因此我們也對此現狀提出異議。我們這些住在阿拉斯加愛斯基摩人群中的志工們,建議應該把那些高薪工作交給我們所服務之社區的人們。長話短說,就是我們是在建議把我們的老闆開除。結果是,所有阿拉斯加的志工被開除。

報上文章的解釋是,阿拉斯加的美國志願服務隊專案正在進行重組。就在我們被開除前不久,新當選的總統尼克森委任了一位新的美國經濟機會局(US Office of Economic Opportunity)局長,那是美國志願服務隊的監督機構。新任局長是唐納‧瑞斯菲爾德(Donald Rumsfeld)。

報導我們被解職的文章指出,瑞斯菲爾德認為美國志願服務隊的任務應該是提供社會服務,而非從事社會改革。我適時領悟到,我的人生終將跟社會改革有關,所以我的第一份工作被唐納‧瑞斯菲爾德給炒了,非常恰當。

我們的突然離去,並沒有改變我在這個村落中所受到的重大影響。愛斯基摩人堅信普世富足──只要我們願意分享就一定夠。

單純就一個社會而言,愛斯基摩人跟我一開始感受到的一樣,他們還是我所認識的最快樂的人──在最微小的事情上顯現出這種喜樂。他們擁有自己在這個世界上、這個生活網的在地感,根據的是他們是誰,而不是他們有什麼。

他們的快樂與安全感,靠的不是擁有的金錢和物質,而是社區以及他們跟土地的關係、對自然的認知。儘管面對諸多困境,愛斯基摩人之間存在著一種喜悅,一種我們很多人都已經失去、單純地活在這個美麗星球上的喜樂。

我從他們身上學到,一種可持續的經濟應該是奠基於分享與合作,而不是競爭與貯藏。活在一種認為所有生命都在心靈上與環境上相連結的文化中,有助於我認識並傳述這種信念,並讓其成為我後來工作的基石,也就是這本書實際所要談的那項任務──協助建立一個慈悲、關懷的經濟模式。

身為一個質疑我所處社會的年輕人,我開始問:「為什麼我們不能建立一種結合了現代科技與當地生活哲學的經濟模式,跟人、跟自然合作?藉著人類所完成的種種成就,為什麼我們不能學習過著一種共融、簡單、永續的生活,然後讓那些想要的人也能享有燈光和唱機?」

一九七○年七月末,迪克和我(以及奧吉)搭乘原先載我們來的郵機,離開了祈福納克。

在我們愛斯基摩朋友們的河邊揮手告別聲中,我們的飛機喀隆喀隆地過了河,飛進無邊無際的藍天。往下看那十個月來曾是我們住家所在的小小村落,離別的傷感卻因渴望回家團聚的心情而稍微平復了下來。但除此之外,我們對於未來的生活會是怎樣毫無頭緒。

解決壞農業的問題!

當人道主義者成了咖啡館老闆,

只要一張餐桌,

就能夠供應食物與正義給全世界!

從失敗婚姻、愛國精神破滅出走,

從基層服務生到餐廳創辦人,

從地方到世界,

美國社企女先鋒茱蒂‧威克斯,

以費城山森街上的「白狗咖啡」為起點,

40年如一日地守護街區,

致力實現「關懷式經濟」。