近代林學與傳統火耕之間的衝突

近代林學的起源在德國,更精確一點來說,是普魯士王國。

1740 年雄才大略,人稱「腓特烈大帝」的腓特烈二世登基後,為增加國家財政來源,開始有計畫地利用森林資源,其後經由林學研究、森林管理制度的確立以及森林計畫的實施,逐步發展出以科學方式之計算、實驗和研究為中心,務求植伐平衡為目的的「科學林業」,換言之,這是一種以十七世紀以來歐洲發展出的理性、科學為核心思想的森林經營學。隨後,這種學問逐漸影響世界各國,而日本即是其中之一。

明治維新之後,為達到富國強兵的目的,1871 年時派遣岩倉具視考察團,到歐洲考察林業經營,引進了西方的科學林學。只不過,當要把日本林業習慣擺進近代林學的框架時,卻出現了一些新與舊的衝突,其中之一便是火耕。

所謂火耕,即以焚燒的方式整地,運用焚燒後的粉末作肥,在土地上種植維生作物,待現有的地力用盡後,隨即棄耕,移往他地尋找新地,至於原地則待其自然恢復,之後再行利用,如此周而復始。但是這種符合自然的耕作方式,卻不見容於近代林學。此因近代林學目的之一,在保護森林之生長,以維持資源之運用。

然而,焚燒整地之舉無疑是在破壞森林,乃科學林業以理性想像森林的阻礙之一,必須去除以維護完美的森林構圖。

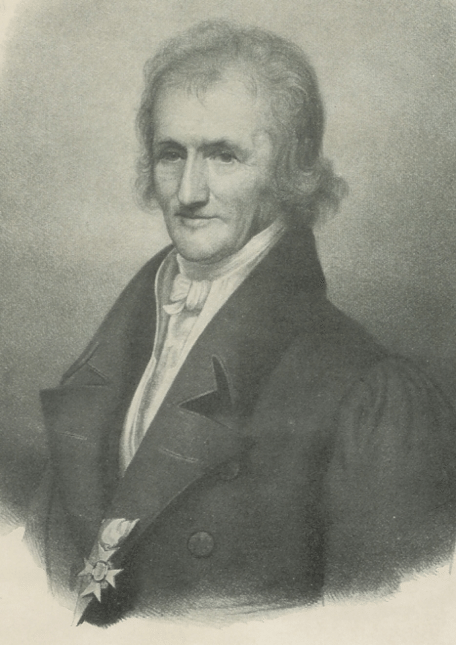

其中,又以日本林學之父本多靜六對此甚為感冒。本多靜六畢業於德國慕尼黑大學的林學博士,是當時日本國內拔尖的林學人才,在德國林學的薰陶下,完整地接受了德國的科學林學。回國後,致力於以近代林學方式研究日本森林,並將其與日本樹木特性融合,以發展出一套日本式的近代林學。火耕對他來說,不僅破壞了地表植被,並使土地荒廢,甚至會有助於不利森林的赤松生長,進而導致亡國,此即其所謂的「赤松亡國論」。

(是有這麼嚴重嗎?汗…)

是以對此「野蠻之遺業」,必須去除之而後快。只是,要在短時間內完全去除這個習慣並非易事,所以他提出了一個「混農林業」的概念,亦即教導農民在森林間種植作物以改善火耕習慣,順便也可照顧林木,惟最終目的是使林木長成像大樹一樣高,以建立一個完美的森林圖像。

這樣的衝突,到臺灣後,因應殖民統治之需求產生了不同的發展,尤其又表現於對原住民火耕傳統的改造上。

原住民的刀耕火種

早在日本時代,日本學者就已開始研究臺灣原住民之火耕,其中以 1933 年臺北帝國大學(現在的臺灣大學)奧田彧等人所著之《臺灣蕃人の燒畑農業》最為重要,從 1931 年到 1932 年,調查族群涵蓋泰雅族、賽夏族、布農族、鄒族、魯凱族和排灣族,據此可知,部分原住民都曾實施過火耕。

普遍而言,火耕型態有兩種,一種是隨耕地轉移遷徙居住地,一種是以住家為中心,在附近尋找耕作地,臺灣原住民多屬於後者。因此實施火耕的耕地離住家距離,近則三十分鐘可到,遠則要兩三小時。但仍有一定的範圍,再往外就是原住民生活空間中的獵場。每一種耕地都有固定種植的作物,大致可分成穀類和根莖類,或單純種植一種作物,或混合種植幾種作物。

(資料來源:奧田彧、野村陽一郎、山內朔郎,《臺灣蕃人の燒畑農業》(臺北:臺北帝國大學理學農部,1933),頁233。)

如果你是位火耕農,一年之內大概會經歷以下這些時程。

開墾之前,會進行一場儀式,會於火耕之地以豬祭天,祈求上蒼允許耕作,也祈禱作物豐收。接著,象徵性地整地,最後,把豬扛回村落,大伙一起殺豬饗食,但只限定成年男人。三、四月起,就可以開始播種。到了六月,作物逐漸長成,這段期間最怕鳥獸叨擾,因此一些可以嚇唬鳥獸的農具也派上用場。七月正是農忙之時,一群農夫收割穀類作物後,八、九月就會好好休息一陣子。十月開始收割其餘作物,十一月到二月再休息。收割後的作物,會置於穀倉,不過有時怕鼠輩橫行,索性就在自己的屋子裡設立一個儲藏區,以便就近保護。

由於作物之生長是有賴於整地後所遺留的植物作肥,因此這些天然肥料用盡後,這塊土地便暫時沒有可再利用的價值,遂與以休耕。休耕時間通常是兩年到五年,在這期間,原住民會等待土地生長出新的植物,再行第二次的火耕。有趣的是,包括泰雅族、賽夏族、布農族和排灣族等都會在土地上造林,種植相思樹、臺灣赤楊等樹,以有利於下次的火耕。

這種農耕法蘊涵著原住民對上天的崇敬,是很符合生態環境的自然農法。只不過,當有心者要利用這塊土地以謀求更多資源後,就會遭受破壞。打從漢人來台後,原住民社會就屢次受到衝擊。日本人來了之後,原住民的生活圈和自然觀又再度受到挑戰。他們所崇尚的火耕被污名化為破壞森林的元凶之一,甚至被以開化之名,引導到了另一條歷史道路。

被污名化的火耕

日本人來臺灣之後,必須要思索的是,如何運用這塊土地的資源,只是面臨這不熟悉的臺灣,該怎麼做?唯的方法:調查。但該如何調查?

誰知道什麼物產可以製造出什麼樣的資源?此時,臺灣總督府想到一個已受近代之學浸潤已久的高等教育機構:東京帝國大學(現為東京大學),透過聘用這所學校培育出來的人才,想必可以解決臺灣總督府的問題。於是日本統治之初,即聘用東京帝國大學教授來台展開一場史無前例的學術探險。

以是次調查為首,日本人時常請國內高等教育的人才來台進行調查,進而在臺帶起一股調查旋風。調查範圍涵蓋土地、人口、舊慣、物產資源等等,幾乎到了無所不調查的地步,目的皆在奠定實施殖民統治的基礎,而森林資源亦是其中之一。

1897 年,技師西田又二調查南庄撫墾署,發現海拔 848.4 公尺以下的樟樹,由於蕃人火耕和製腦業興盛遭砍伐殆盡。1897 年 5 月,技師小西成章調查五指山撫墾署管轄地之森林,發現海拔 2727 公尺以下之樟樹已因蕃人火耕與製腦業遭砍伐殆盡。1900 年新竹縣兩位官員飯島森太郎和吉田森次郎,奉命調查新竹地區的森林,他發現當地泰雅族加拉排群中有一名馬以哇來社的原住民部落,這個地方由於原住民實施火耕,搞得當地的完好樟樹剩不到一百棵。

1901 年,新竹縣有位名小出拙藏的官員到大湖一帶調查,他發現漢人進山開墾後,不僅趕走了蕃人,還在燒毀森林後於斜坡耕作。不僅如此,當時很多製腦業者進入山區後,也濫砍樟樹與其他樹種,砍了不打緊,至少要物盡其用,但他們卻只取樹幹,以外的部分隨意丟棄一旁。這樣的情況,若置之不理,恐會引發土石流。那麼該如何解決這個問題?

他認為應當善加利用砍下樹木的所有部位,並將這些樹木製成良材。說到這裡,突然話鋒一轉,轉到原住民身上了,他建議應該讓原住民瞭解農耕的優點,待教導他們農耕技術後,可以一起開發林地。整體而言,這些官員除了把森林濫伐的情形歸咎於漢人以外,也認為與火耕法有關係。

這些建議也寫入當時的原住民政策中。

日本時代初期的原住民政策以安撫為主,為配合殖產政策,希望透過開墾耕作、伐木製材、製造樟腦等方式,使原住民有助於日本對臺灣的山地開發,而其中又以林業最受重視。由於原住民生於長於森林之中,最熟悉臺灣森林環境,加上臺灣深山有樟腦資源,需要原住民協助開發。於是當時掌管山地開發的單位殖產局,局內技師就提出結合原住民火耕和造林之構想,也就是利用部落廢棄的耕地,栽種珍貴的樹木,等到樹長成了就砍伐,砍伐後的林地可以實施火耕,火耕後的土地又可再度種植,形成天然的循環利用。

感覺與原住民火耕後造林的方法雷同,但還是有些不太一樣,原住民造林目的是為了火耕,但殖產局技師目的在運用原住民火耕以利於造林,構想雖同,但目的不同。透過該構想,很美好地希望將原住民培育成近代林業家。

由上述可知,日人調查臺灣森林後,亦將火耕視為破壞森林的元凶之一,甚至到了 1930 年還出現原住民如同「林政之癌」的指控。然而,一時之間也無法立即去除該習慣,結果在原住民政策的需求和近代林學的構想下,建議將火耕當作一種輔佐經營森林的技術,不僅可使森林避免被破壞,也可以安撫原住民,並開發臺灣總督府所需資源,簡直是一箭三鵰。

只不過,事情會這麼順利嗎?

山地水田的展開

1899 年推動樟腦專賣後,樟腦業務先後由樟腦局和專賣局負責,如此一來,殖產局就失去了希望透過原住民協助開發樟腦資源的一項理由,但這還不是影響最大的。1903 年臺灣總督府總算花了九牛二虎之力鎮壓了漢人的反抗勢力後,準備將矛頭指向原住民所在的居住地(蕃地)。

4 月,原本由殖產局掌管的原住民業務,改由警察本署下新設立的「原住民事務股」(蕃務掛)管理,而各單位中有關原住民的森林業務,都必須先過問警察本署署長,才能作決定。對原住民的政策,從安撫改成武力鎮壓,結果原本希望與原住民攜手共創美好森林的想像,也隨之幻滅。

1906 年佐久間左馬太出任第五任臺灣總督,並自 1907 年起展開血腥的十年理蕃計畫,經過大規模討伐後,雖然也向高山推進了隘勇線,並獲得不少原住民的領地,但終究不敵台灣天然地形、以及現實上的財務吃緊,難以撼動原住民的全部勢力,遂改而採取恩威並行的措施。希望授其農耕技術,以去除「兇暴的精神」,成為順從的人民。1925 年起編列較以往為多的「撫育費」,積極推動撫育措施。

那麼,該輔導原住民種甚麼好呢?早於日本統治初期,為解決日本糧食問題,已開始規劃在臺灣發展米作。蓬萊米研究成功後,由於符合日人口味,而有利可圖,開始擴大種植範圍,到了 1922 年米作成長超越其他作物,甚至危及到當時的製糖業者,形成臺灣史上很有名的「米糖相剋」問題。也因此,透過集約式的稻米種植方式,不僅可搭上商品作物的貿易風潮,也可以改變原住民原本粗放的火耕法。

霧社事件之後

事情並未如此順利。

由於臺灣總督府急於透過此方式輔導原住民,以致忽略一件事,稻米原本生長於平地,若要在山地種植,除了必須要將山地開鑿成適合種稻的地形外,稻米也須改良成適合當地土質的品種,更何況,一時之間要改變原住民長久以來的種植習慣絕非易事,這些因素導致山地稻米收穫量遠遠不如平地。

這時,爆發了一個事情改變了官員的原住民政策,1930 年的霧社事件。

這個事件之所以震驚當局,乃因官員普遍認為已經有效地統治原住民,當時還準備廢除以警察為主體的特殊行政制度,因此對政府造成的衝擊相當大。霧社事件促使臺灣總督府重新思考原住民政策,認為應該先理解原住民的想法後,訂立適當的政策,並施以教化,進而安定其生活。

只是,要如何改變原住民的習性?臺灣總督府祭出一項方案,從他們習慣的環境中抽離出來,並置於政府可控制又有利於走向文明的環境,亦即「集團移住」政策。

這個方案早在 1900 年代就已經開始構思,只不過當時僅係為了加強控制。1926 年實施森林計畫時,已開始考慮將原住民集體水平式地,遷徙到另一處與原居地相仿的環境。霧社事件後,為改變原住民粗放的農耕方式,成為集約且定居型農耕者,建議將原住民垂直式地遷徙到山腳,授以水稻種植技術。只不過,最後因配合臺灣總督府的山地開發政策,僅遷徙到山腳的側邊。總之,是將原住民集體遷徙到山腳,以將其改造成種植水稻的定居型農民。

然而,正當一切頗有革新氣象之時,中日戰爭爆發了,在亟需物資的情況下,原本以「加強對地方理解」訂立的開發計畫,實際上根本緩不濟急。一開始,臺灣總督府雖然仍顧及初期水田作失敗的教訓,傾向採取適合各地環境的作物種植方式,但隨著戰線的延長,糧食需求增加,再度恢復在山地種植水田的方式。

1945 年雖然戰爭結束了,但該種植方式並未隨之消失,反而成為一種奇形怪狀的殖民遺緒,遺留至今。

原住民歷史上無法承受之重

戰後中華民國政府,大致承襲了日本時代的山地行政措施,並宣稱在銳意經營下,山地社會在各方面「都有驚人的進步,其進步的神速為世界任何落後社會所罕見」。只不過,根據中央研究院民族所在 1983 年完成的《山地行政政策之研究與評估報告書》指出「山地農業基礎本身的脆弱,無法提供充分就業機會」。換句話說,歷經將近八十年的山地開發政策,這方面的問題幾乎沒有改善。

最根本的原因還是,統治者始終無法以原住民為本位,擬出一個真正適合原住民的政策,反而只是想用自身的角度,將其改造成與自己相仿的文明。

這種歷史遺留下的問題,到現在仍然存在著。

東森財經新聞台的一個節目「進擊的臺灣」,有次介紹了新竹縣尖石鄉的那羅部落,這裡的原住民原以種稻和蔬果為生,但因不敷生活所需,生活困頓,最後逕自棄耕,任意耕地雜草叢生。不僅那羅部落,幾乎於尖石鄉從事山地水稻種植的原住民都面臨相同問題。

政治大學地政系研究生劉佩琪在尖石調查時,訪談到一位原住民,他說:「水稻一年只能一期,反而使那時候的部落經濟衰退」。言下之意,不僅沒有達到漢人眼中的文明化,甚至毀壞了原本自給自足的經濟,讓情況更糟糕。

由於生活困頓,加上政府 1970 年代後以休閒觀光為名,對山地鄉管制區解禁,開放財團進駐,其挾龐大資本和現代技術大肆租用原住民僅有的領地進行開發,不僅未改善原住民生活,反而讓環境逐漸惡化,如此雙重夾擊下,成了原住民歷史上無法承受之重。

這樣的窘境,除非有心者投入,並休戚與共地教與適合當地環境的作物栽培,才有改善的機會。例如有位具有芳療知識的吳秀梅女士出現後,教導那羅部落的族人種植香草提煉精油,最後在美容教主牛爾的推廣下,開始成為炙手可熱的商品,進而逐漸改變族人的生活。

(該單元從 31:40 開始)

計畫永遠趕不上變化,理想老是被現實約束。

想來這一切有幾個意料以外的發展,其一,原本是希望透過消除火耕,引導原住民農耕以有利於臺灣森林經營,但卻因時局的發展,農耕逐漸成為主體,並硬是要讓它成為原住民謀生方式。

其二,原本是希望透過山地水田,有助於解決日本的糧食問題,並改造原住民,但最後似乎也未完全達到這兩個目的。

雖然難以成敗論定歷史上發生的事情,但針對這件事,我還真是忍不住想說出星爺在《食神》中的這句臺詞:

- 黒田迪夫,《ドイツ林業経営学史》,東京:林野共済会,1962。

- 米家泰作,〈近代林学と焼畑:焼畑像の否定的構築をめぐって〉,原田信男、鞍田崇編,《焼畑の環境学―いま焼畑とは》,京都:思文閣出版,2011,頁168-190。

- 山田仁史,〈台湾原住民における焼畑〉,原田信男、鞍田崇編,《焼畑の環境学―いま焼畑とは》,京都:思文閣出版,2011,頁337-372。

- 李文良,〈帝國的山林:日治時期臺灣山林政策史研究〉,臺北:國立臺灣大學歷史研究所博士論文,2001。

- 陳秀淳,《日據時期臺灣山地水田作的展開》,臺北:稻鄉,1998。

- 張家綸,〈日治初期臺灣樟樹調查與樟樹造林之推動〉,《臺灣博物》(出刊中)

- 劉佩琪,〈原住民族農地利用與部落發展之研究:以新竹縣尖石鄉泰雅族部落為例〉,臺北:國立政治大學地政研究所碩士論文,2008。