我們經常拿十八世紀巴黎的媒體,和當今無孔不入的媒體作比較,進而想像舊政體下的法國很簡樸、寧靜,是個我們業已失去的世界,其中沒有媒體,是個沒有電話、電視、電子郵件、網路等等的社會。

不過,其實當時絕非一個簡單的世界;它只是和我們不一樣。透過早已被人遺忘的媒介和文類,當時的社會可說擁有一個密集的溝通網絡。我們對這些溝通方式遺忘的如此徹底,以致於他們的名稱,在現代英語世界甚至找不到相應的詞彙,這包括了:mauvais propos, bruit public, on-dit, pasquinade, pont-neuf, canard, fuille volante, factum, libelle, chronique scandaleuse.

有這麼多類型的溝通方式,彼此密集地交互重疊,讓人難以描繪其中運作的樣貌。不過我試著畫出一張圖,用示意圖來表現訊息如何在不同媒介和不同環境中穿梭移動。見右圖。

好吧,這個模型看起來又複雜又奇怪,比較像是電信的配線圖,而不像是社會系統的訊息流動圖。不過與其深入探究這幅圖,我想給大家講一個傳播過程的例子,你可以這個例子比擬做現代的新聞快報。

我從法國大革命前夕的暢銷書《柏瑞伯爵夫人的軼事》(Anecdotes sur Mme.la cometesse du Barry)中選了一段話(這本書後面我會多談一些):

我們在手抄新聞中發現了這個,它在我們蒐集關於自身歷史時,具有指引功能。一則(關於柏瑞伯爵夫人)的軼聞,就展現出公眾對於她主導著法國國王,有何意見。

這則資料出自1773年3月20日,它說:有一則報導小心翼翼的被一些侍臣流傳出來,顯示不同於一些人的臆測,柏瑞夫人絲毫沒有失去國王的喜愛與寵幸。陛下喜歡自己煮咖啡,透過這項無關緊要的娛樂,解除朝政帶來的壓力。幾天前,陛下正為別的事情分心,咖啡壺的水煮開了。「我的法國啊,」他的美嬌娘喊到,「小心點,你的熱滾滾的咖啡要噴出來啦。」(Your coffee’s buggering off; ton cafe fout le camp)。

我們知道「法國」是這位女士在國王寢殿裡常用的暱稱,這些小細節本來不應該外流,不過由於一些廷臣的壞心眼,他們還是傳出來了。[12]

傳言本身很瑣碎,不過這些它透露出新聞如何從經過各種媒介,到處流傳,並擴及到大眾。

以上面這則例子來說,訊息經過四個階段,第一,從宮廷中的惡意傳言或內部八卦開始;第二,訊息成為巴黎人盡皆知的傳言(bruit public),而這份文件中用了一個強烈的表達方式:這是公眾意見;第三階段,它被彙集在手抄新聞(nouvelles a la main)中,在鄉野間流傳,就像是杜博蕾夫人的新聞那樣。第四,它被印刷成揭露醜聞的書籍,在這個例子裡,它成為了暢銷書,而且不斷再版,觸及各地的讀者。

《柏瑞伯爵夫人的軼事》是一本由著名的新聞人(nouvelliste)梅爾伯特(Mathieu-Francois Pidansat de Mairobert)節選的各種小八卦,拼湊成一部皇家情婦的低俗傳記。他在巴黎各地走動,收集每一篇趣聞,抄寫在紙片上,然後塞進他的口袋或袖子裡。

他會走進咖啡廳的時候,抽出一張紙片,取悅在座的客人,或是用來交換其他新聞人收集的消息。梅爾伯特所寫的柏瑞夫人傳,便是一本用故事串起的新聞八卦剪貼簿,從女主角出生在名不見經傳的廚師家庭裡開始寫起,後來她成為四處流浪的修女,然後成為巴黎妓院的紅牌,最後落腳在帝王的床上。[13]

說故事的時候,梅爾伯特毫不避諱地抒發自己的政治觀點,而他極度敵視凡爾賽宮。1749年,一則警方的間諜報告書中記錄他公開抨擊政府,他是這樣說的:

有關最近重整軍隊的政策,梅爾伯特在波克咖啡館(Café Procope)裡說:如果士兵有機會的話,都應該要把皇宮炸個稀巴爛,因為他們只愛把人民吃乾抹淨還有幹各種不公不義的事情。[14]

幾天之後,警察把梅爾伯特拖到巴士底監獄去,從他的口袋裡搜出好幾首詩,內容不是批評稅制,就是描述國王的性生活。

像梅爾伯特,或其他相似的例子,闡明了一個過於顯而易見,因此總被忽視的重要觀點:舊制度社會的傳播媒介是混合的。這些媒介傳遞了重疊且互相交錯的消息大雜匯,用說的、用寫的、用印刷的、用畫的、或是用唱的。

對歷史學家來說,在這個混合物當中最難抽繹分析的資料就是口傳資料,因為它經常散逸無蹤。然而,儘管稍縱即是,當時的人們卻對它相當重視。他們在在信件、日記中記下這些訊息,他們的一些評論,也和我剛剛提出的示意圖一致。這裡有一個例子,描述當時的新聞如何在人們的口中流傳:

一個敗德的廷臣從把這些醜聞(有關皇室縱慾的消息)編成押韻的對句,經過僕人的口耳相傳,流到菜市場裡去。在菜市場,訊息流到了手工匠人之間,然後再傳回到那些當初搧風點火的貴族耳裡,而後者絕不浪費一秒鐘的時間,會立刻走到凡爾賽的皇室寢殿內,在主角的耳邊用演技精湛的虛偽聲調輕聲地問:「你讀過這些東西了嗎?他們是這樣說的......。」這就是流傳在一般巴黎人之間的東西。[15]

還好,對歷史學家,或者說不定對法國來說,舊政體是個警察國家──此處的警察是用十八世紀的方式加以理解,指的是市級行政,而當時的警察相當重視公眾的意見。他們委派間諜,記錄人們聚集時所討論的公共事務,不論是在市場、商店、花園、小酒館或是咖啡廳。

當然間諜報告和警方檔案的內容不能按字面來理解,因為他們有與生俱來的偏見,這些偏見所告訴我們的,與其說是他們觀察的對象,其實更多是關於是警方自己。不過。若是小心使用,這些警方檔案足以讓人理解口傳網絡是如何運作的。我想藉著這些資料來討論十八世紀的巴黎最有效運作的兩種通訊模式:八卦和歌曲。

首先是八卦。

巴士底監獄的文件裡充斥著像梅爾伯特這樣的人物,他們遭逮捕是散布公眾人物的惡意傳言,尤其是關於法國國王的。當然這些樣本非常偏頗,因為警察不會逮捕那些說凡爾賽好話的人;同樣的偏見也導致另一項我們主要的資料──間諜報告──失真,間諜報告時常集中在異端邪說和煽動性言論的話題上頭。

不過間諜通常也會記錄一般巴黎市民之間,包羅萬象的閒談。在路易十五統治時期的早期,這些言論聽起來對王室還滿友善。我研究了1726-1729年之間在29間咖啡館裡的179段對話。此樣本數量掛一漏萬,因為當時的巴黎有高達380間以上的咖啡館,不過我認為這些咖啡廳對話,顯示出當時最重要的溝通渠道中所出現的主題和論調。[16]

大部分的(間諜)報告以對話的形式呈現,以下舉個例子:

在福伊咖啡館(Cafe de Foy)裡,有人說國王的新情婦叫做恭陶(Gontaut),他是一位大美女,是諾艾萊(Noailles)公爵和土魯斯(Toulouse)女爵的姪女。

另外一人說,「這麼一來皇室可要翻天覆地了。」

又一個人說「是沒錯,最近是有流傳這麼一個謠言,不過我不太相信,因為弗勒里紅衣主教(cardinal de Fleury)現在負責管事。我不覺得國王會走上歧途,他們把他跟任何女人都隔得老遠呢!」

另一個人說,「不管事實如何,有個情婦也算不上什麼罪大惡極的事。」又一個人插嘴說「不過先生,這也算不上國王心血來潮才出現的興趣。一夜的玩樂可以挑起性慾最危險的一面,一定是弊大於利。唉,比起這種事,要是他喜歡打獵還好得多。」[17]

一如既往,皇室的性生活是八卦的主要內容,不過當時的報告顯示,這些小道消息還算友善的。1729年的時候,當王后即將臨盆,咖啡廳裡充滿愉悅的對話:

沒錯,每個人都心情愉快,大家都非常期待新王儲的誕生......,在杜琵(Dupuy)咖啡廳裡,有人說『哎呀,先生啊,如果神恩眷顧,真的把王儲賜給我們,你會看到整個巴黎和整條河燃起(歡慶的煙火)火光!』每個人都這麼祈求著。[18]

九月四日,王后順利產下一嬰,全巴黎都陷入瘋狂的喜慶氛圍裡,不只是歡慶有一位新的王位繼承人,更是慶祝和人民站在一起的國王。國王路易在巴黎市政廳(Hôtel de Ville)裡設宴款待,接著施放煙火。皇室的富麗堂皇在城市的中央經過精心的設計,完美的展示給巴黎人看──正好契合人們對國王的期待。間諜報告說:

(在福伊咖啡館(Cafe de Foy)裡),其中一人說,哎呀,先生啊,你可能再也看不到像昨晚那樣美麗的巴黎了,國王快樂的走進巴黎市政廳,和藹謙和的向每個人說話,在幾十個音樂家的演奏下用餐。他們說,餐點更是豪華無比的美饌。[19]

不過,20年後,咖啡廳裡的語調完全變了樣:

在高虞(Gaujoux)假髮店裡,這個人(儒勒.亞歷西斯.伯納德〔Jules Alexis Bernard〕)在傷病軍人西爾.達茲瑪(Sieur Dazemar)的面前,大聲朗讀一則攻擊國王的消息,他說國王放任自己被一群無知無能的大臣左右,簽了一個無恥又丟臉的和平協議(第二亞琛合約〔the treaty of Aix-la-Chapelle〕),放棄了所有已經佔領的堡壘......

他說,若是國王不能改變作為,他和三姊妹的緋聞,必然會讓民眾憤慨,並帶來各種不幸。他也說國王臭罵王后,而且是個姦夫;他說,如果他在復活節聖禮的時候,不好好懺悔一番,一定會讓整個國家遭到上帝的詛咒,法國將會被災難侵吞;他說,黎塞留(Richelieu)公爵這個拉皮條的,不是他會愛上龐巴度(Pompadour)夫人就是被她愛上。

他也答應達茲瑪,之後會拿『三姊妹』(The Three Sisters)這本書給他看看。」[20]

從1729年到1749年,這二十年間到底怎麼了呢?當然發生了很多事情,包括保守派宗教詹森主義的興起(Jansenist),王室與高等法院之間的衝突,一場大戰爭,幾次欠收的農收,還有最不受歡迎的強制課稅。不過我要強調另一個因素:國王不再為生病的民眾提供觸摸加持(royal touch)。

讓我來跟你們說個故事,這個故事叫做「三姊妹」。很久很久以前,有一個貴族,稱為內勒侯爵(marquis de Nesle),他有三個女兒,一個比一個美麗──或者說,就算稱不上美麗,他們準備好,而且期待一場性愛探險。不過這個主題有些敏感,所以最好讓我使用化名來講這個故事,並且把場景設定在非洲。

所以讓我這樣說吧:從前從前,在這個柯菲然(Kofirans)非洲王國裡,有一個年輕的國王,名叫奇歐金尼祖爾(Zeokinizul),開始覬覦宮廷上的年輕女孩。(當然,如果你想要把還原這些化稱的話,柯菲然就是法國、奇歐金尼祖爾就是路易十五)

國王相當膽小,除了性之外其他什麼都沒興趣,當然他對性也是很膽小的。

不過,三姊中的大姊麥莉(Mailly/Mme. De Liamil)克服國王的心理障礙,將他拽到床上。大姊受到一位名叫耶弗肋(Jeflur/Fleury)的主教、大臣指點,後者想要透過大姊的影響力來穩固自己的勢力。

然而,二姊梵蒂米(Vintimille/Mme. de Leutinemil)也想玩同樣的把戲,而且她比大姊更為成功,因為她有一個更邪惡的臣子柯利留(Kelirieu,也就是黎塞留公爵)傳授訣竅。但是二姊在產下一個嬰兒之後就死了。

所以國王找來第三個妹妹雷娜杜拉(Lenertoula/Mm. de Tournelle,也就是後來的莎杜侯〔Châteauroux〕夫人),她是三姊妹中最漂亮、也最有野心的一個。他同樣接受邪惡的柯利留(也就是黎塞留公爵)建議,而且完全征服了國王,進而開始控制整個王國。

奇歐金尼祖爾被情慾沖昏了頭,甚至在抵禦瑪爾金人(Maregins,也就是德國人)侵略時,帶她到前線。他的子民開始抱怨,認為他們在打仗時,國王應該要把情人留在家裡才對。事實上,國王的身體果然沒有辦法負荷一邊做愛一邊作戰。他生了重病,嚴重到醫生無法救治,連主教都開始準備他的告別式。但因為雷娜杜拉和柯利留不准任何人接近床榻,國王似乎無法做最後的懺悔禮,就要死了。

最後,終於有名主教突破重圍,進到國王的臥室。他警告奇歐金尼祖爾有遭天譴的危險。不過,他願意替國王施行告解和聖油膏禮,唯一的條件就是國王得拋棄情婦。於是,雷娜杜拉在一陣唾罵中離開了,國王被施以宗教聖禮,接著,神蹟發生!他完全的康復了。

他的子民歡欣鼓舞,他的敵軍節節撤退,他回到了宮殿.....然後把整件事情想過一遍。主教實在太喜歡地獄之火還恐嚇人,而雷娜杜拉又實在太過美麗,所以國王決定還是把她找回來。結果她突然就死了。故事到此結束。

這個故事的教訓是什麼?對巴黎人來說,這表示國王的罪孽可以招致上帝的懲罰;而每個人都會因此受罪。正如同伯納德在高虞假髮店裡說的一樣,和「三姊妹」一書裡的論點不謀而合。

對歷史學家來說,這個故事顯示一個癥兆,過去把國王與人民綁在一起的道德束縛,自此開始崩解。1744年12月8日,莎杜侯夫人死後,除了幾次不可避免的典禮儀式之外,路易再也沒有踏進巴黎一步。1750年,他沿著巴黎市周圍,在凡爾賽宮與貢比涅城(Compiègne)之間造了一條路,讓他往返時不會碰上巴黎市民。

他也不再碰觸羅浮大美術廳外頭的那些病人,這些病人排在外頭,只為求國王的碰觸能立刻治癒他們的所謂的「國王病」(King's evil),即淋巴結核(scrofula)。從歷史學家布洛赫(Marc Bloch)的作品裡,我們知道國王神聖統治(roi-mage)是什麼;而上述儀式的崩壞,都顯示出神聖統治(roi-mage)的結局,或至少是這場結局的開端。到了18世紀中,路易十五不再碰觸(touch)他的人民,也失去了他的神聖王權(royal touch)。[21]

我承認,這個結論有點太戲劇性了。去聖化(desacralization)和去合法化(delegitimation)是個非常複雜的過程,不是在一夕之間發生的,而是很長的一段時間裡,點點滴滴的轉變。我講這些路易十五的情史故事,不是為了要論證他在1744年時,突然就失去了統治的正當性,雖然我相信他製造了嚴重的損害。我的目的是要說明,18世紀中葉以前,這些故事的流傳,如何影響巴黎人的意識。

對現代的美國人來說,三姊妹的故事簡直就是一則毫無說服力的傳說故事,夾雜肥皂劇的劇情。不過,對十八世紀的巴黎人來說,它則像是時事的註解──這包括1744年8月路易十五在梅絲(Metz)與死亡擦肩而過;莎杜侯夫人的不知羞恥;大眾對國王康復的慶祝,還有大眾對於國王召回情婦的錯愕。

這則故事也預示了敗壞的結局,路易十五的罪狀綜合了不倫和亂倫,對十八世紀的人來說,私通了姐姐和妹妹,也算是亂倫的不良特徵。因此出現了一份間諜報告,提醒警方,大眾對於國王與莎杜侯夫人在1744年的緋聞是何等難以置信:

商人、退休公務人員、一般民眾都在抱怨,講政府的壞話,預測戰爭將會失利,造成不堪的後果。神職人員,特別是詹森(Jansenists)一派的人也同意這個觀點,而且膽敢設想且大聲宣傳:邪惡將會從天而來,降臨到我們的國家,以懲罰我們亂倫又不虔誠的國王。他們引用聖經經文,將其轉接到今日的景況中。政府應該格外留意這群人。他們非常危險。[22]

這麼高層級的罪惡,會招致從天上來的懲罰,不只懲罰國王,也禍及整個國家。路易十五具有天賦神權(sacred power),因為他曾在被聖油膏抹,而聖油是從法王克洛維一世皈依天主以來,就保存在蘭斯聖母大教堂(cathedral of Reims)的。他只要伸手碰觸病人,便能治癒淋巴結核。在1722年的加冕典禮過後,他伸手碰觸超過2000人,往後的17年裡,他仍然以手碰觸結核病人,特別是在每年復活節領取聖餐禮之後。

不過,為了保持這種力量,他必須要透過懺悔及領受聖餐來除去罪孽、潔淨自己。但是聽他懺悔的神父,不願意讓他領受聖餐(Eucharits),除非他宣布與情婦斷絕往來,而路易十五在1738年以後,也就是他公開和麥莉夫人的情史之後,他就不願斷絕與情婦的往來。

自此,路易再也不領復活節聖餐,再也不碰觸病患。梅絲的軍事危機,讓外界對他是否願意恢復靈性,又燃起希望。不過故事的結局,卻是在1745年莎杜侯的死後,從龐巴度夫人開始,一個接著一個的新情婦。這表示了路易再也沒有能力,在人民與憤怒上帝之間做個中介者。這便是伯納德在假髮店裡講述「三姊妹」故事之後,得出的結論。

到這裡,我得暫停一下,來回應一種反對意見。你或許會同意警察的報告提供了證據,證明當時大眾害怕國王的罪孽,導致天上來的報應;但你可能同時對我說的「三姊妹」版本不以為然,因為我重述的故事,不必然與1740年代巴黎人的想法一致。這也許只是我在放任的後現代風潮下編撰出來的。

我絕無杜撰這個論點。我和大家一樣,強烈的反對近年來經常把虛構與事實混雜的潮流,我更不同意那些認為打著歷史不免需要修辭的主張,因而就恣意扭曲資料的論述。[23]因此,我四處搜羅名為「三姊妹」(Les trois soeurs)的書,可惜我沒有找到。

不過,我發現有另外四本書,四本在1745年到1750之間出版的書,都是在講路易的情史。他們都是所謂的「影射小說」(romans à clef),也就是以虛構人物為名講述真實人物的故事。這些故事的場景設定或許是非洲(《柯菲然國王奇歐金尼祖爾的愛情故事》〔Les amours de Zeokinizul, roi de Kofirans, 1747〕)、或者是亞洲(《波斯歷史秘密回憶錄》〔 Mémoires secrets pour servir à l'histoire de Perse, 1745〕)、又或者是在一個異國小島上(《航向阿瑪東德島》〔Voyage à Amatonthe, 1750〕)。

但他們讀起來全都像是對時事的針砭,而且全都譴責國王。我所重述的「三姊妹」故事摘要,完全忠於「奇歐金尼祖爾的愛情故事」,而其敘事架構也和其他幾本書相符合。[24]

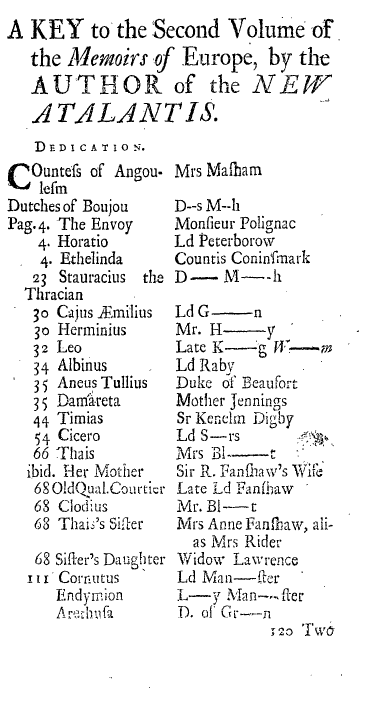

我們能夠精準的斷定這些小說他們讀者有何意義,因為他們全有附帶的「解碼書(keys)」。在阿森納圖書館(Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 7067)裡可以找到一系列的說明書,這些小說的許多版本中也有解碼書印在書末,或者是手寫的,又或者是夾在裝訂好的書頁裡。

透過解碼書來解讀文本,這過程並非如想像中呆板。有解碼書在手,隨著小說劇情的發展,你會發現自己同時讀出好幾層意涵,言外之意躍然紙上。

一旦發現它藏有另一個故事、另一個更露骨的故事,原本誇張矯情的故事,便顯得會生動活潑了起來。而你越鑽越深,其中暗藏的內情會越發擴散開來。有些指涉很明顯,有一些則很模糊,有些甚至根本沒解釋。事實上,這些說明常常彼此矛盾,或者內含書稿的勘誤。

按照解碼書閱讀成了一種解謎遊戲,而謎團的核心就是「國王的祕密」(le secret du roi)──國王的私生活,那也是權力的終極來源。《路易十五的私人生活》(The Vie privée de Louis XV)是 1780年的暢銷小冊子(libelle),綜合了1740年代以來所有同類的文獻,有時甚至逐字逐句地轉載,最終寫成一部四冊長的路易十五朝代史。

像這種複雜的文體,也許不再是咖啡館中流竄的小道消息,不過在1750年以前,這些「公共雜音」都傳達出同樣的訊息:這個可恥的國王,因為他的情婦而墮落;而情婦則被卑鄙的廷臣操控。從警方的報告中,我們得知巴黎人在1749年是這樣談論龐巴度夫人的。試看以下幾個例子[25]:

勒布雷(Le Bret):在好幾個地方信口亂說,詆毀龐巴度夫人之後,他說,她把各種想法放進國王的腦袋裡,使國王發瘋。他說,那個賤人大吵大鬧,因為聽到有幾首詩攻擊她。難道她以為縱慾犯罪會得到眾人的讚美嗎?

尚路易.勒克雷(Jean-Louis Le Clerc): 在波克咖啡廳裡表達以下評論:有史以來最爛的國王;皇宮裡,大臣們和那個龐巴度讓國王做很多不要臉的事情,徹底引起人民的厭惡。

弗朗索瓦.菲力.梅勒(François Philippe Merlet): 被控在古蘇穆寡婦(Veuve Gosseaume)的球場上宣稱黎塞留和龐巴度摧毀了國王的名聲;說國王搞得人民家破人亡,當然不被人民尊敬;又說國王最好小心一點,因為二十分之一稅制,將會讓他倒大霉。(譯按:後來引發法國大革命)

弗勒(Fleur de Montagne):他說國王舖張奢侈的花費,表示他對人民漠不關心;他知道人民的貧困,卻還是不斷增加稅收,就好像增加稅收來感謝人們對皇室的貢獻一樣。法國人一定是瘋了,他又說,才會忍受......餘下的話他在某人耳邊密語。

來自流言蜚語和八卦小冊子(libelles)的主題相當一致,這應該不太令人意外,畢竟有關私人生活和公眾事務的言談與閱讀是很難分開的。公開的朗讀小冊子的內容,激起了假髮店裡的煽動性言論。更關鍵的是,這些「公共雜聲」替文本加上了不少「調味料」。

根據警方的資料,《波斯歷史秘密回憶錄》是源自於韋爾梅蓉夫人(Mme. de Vieuxmaison)社交圈內的資訊收集,就像是《秘密回憶錄:法國文人共和國小史》是源自於杜博蕾夫人的沙龍一樣。韋爾梅蓉夫人在警方的資料檔案裡是一個「嬌小、非常白、金髮、長相虛偽......她非常聰明也非常狡詐。她寫詩和小冊子攻擊所有的人,......她的社交圈,是巴黎最為危險的一群人,強烈懷疑她創作了波斯歷史那本書。」[26]

而將言談轉錄成文字,最著名的例子是一本名為塔那絲特(Tanastès)的影射小說,書中講述國王和三個姊妹的故事。作者是凡爾賽宮殿裡一名28歲的寢宮女僕,名叫波娜楓(Marie Madeleine Joseph Bonafon )。

警察幾乎不敢相信,一個家政女僕可以寫出這樣的作品。他們追蹤到她,把她關進巴士底監獄裡,然後交叉盤訊她,警方發現他們面對一個難以置信的謎團:一個來自勞動階層的女作家──這有可能嗎?他們在審問中不斷地重複這個問題,波娜楓真的創作了這些書?他們問。是的,她答覆,而且她一一數來自己的創作:《塔那絲特》,其他的還有一本名為XXX男爵(Le baron de XXX)的小說、幾首詩、還有三部尚未發表的劇本。

警察們實在太困惑了,他們繼續盤問:

提問:她寫作的品味從哪來?難道她沒有請教過任何人,任何一個和創作書籍相關的人,不然她怎麼學會如何組織她打算要寫的書?

回答:她沒有請教任何人。她讀了很多書,讓她很想要寫作;不僅如此,她曾經以為寫作可以讓她多賺點錢......。

她的作品是純粹想像出來的嗎?難道沒有人提供她寫作的材料?是誰提供寫作材料給她的?

回答:沒有人給她回憶錄之類的東西,她一個人自己寫書,也自行想像了這本書的模樣。不過她同意,她滿腦子都是國王生病期間和其後的街頭巷議,她試著把一些內容寫進她的書裡。[27]

一旦開始流傳,書籍──特別是分開印刷和販售的解碼書──就增強了「公共雜聲」。從談論、到印刷、又再被談論,整個過程如辯證地搭建於自身之上,力道益發增強,而且越傳越廣。因為250年以前口語傳播所留下的證據稀少,回溯這段歷史非常困難。不過,留存的資料也夠多了,足以讓我們可以確知1750年左右,巴黎交談的風向已經轉為反抗國王了。

好吧,現在我們來談談詩歌。他們也是傳播新聞的重要媒介。

本文作者為哈佛大學圖書館館長暨講座教授

本文譯者為密西根大學社工所畢業,現專職翻譯寫作

註釋:

[12] [Mathieu-François Pidansat de Mairobert], Anecdotes sur Mme. la comtesse du Barry (London, 1775), 215.

[13] This and the following remarks about Mairobert are based on his dossier in the archives of the Bastille: BA, ms. 11683, and on his dossier in the papers of Joseph d'Hémery, inspector of the book trade: BNF, ms. acq. fr. 10783. See also the article on him in the Dictionnaire des journalistes, 2: 787–89.

[14]"Observations de d'Hémery du 16 juin 1749," BA, ms. 11683, fol. 52.

[15] Le portefeuille d'un talon rouge contenant des anecdotes galantes et secrètes de la cour de France, rpt. as Le coffret du bibliophile (Paris, n.d.), 22.

[16] BA, ms. 10170. This source, the densest I have been able to find, covers the years 1726–1729. For help in locating the cafés and in mapping them, I would like to thank Sean Quinlan, Editorial Assistant at the American Historical Review, and Jian Liu, Reference Librarian and Collection Manager for Linguistics, Indiana University Libraries, who worked with the staff of the AHR in preparing the electronic version of this address. The detailed mapping, with excerpts from reports on conversations in eighteen of the cafés, can be consulted in the link entitled "Mapping Café Talk," at www.indiana.edu/~ahr.

[17]BA, ms. 10170, fol. 175. For reasons of clarity, I have added quotation marks. The original had none, although it was clearly written in dialogue, as can be seen from the texts reproduced in the electronic version of this essay, at the link entitled "Spy Reports on Conversations in Cafés," www.indiana.edu/~ahr.

[18] BA, ms. 10170, fol. 176.

[19] BA, ms. 10170, fol. 93.

[20] BNF, ms. nouv. acq. fr. 1891, fol. 419.

[21] Marc Bloch, Rois thaumaturges: Etude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale(Paris, 1924). On contemporary indignation about the route around Paris, see BNF, ms. fr. 13710, fol. 66. For a sober account of Louis XV's relations with the Nesle sisters (there were actually five of them, but contemporary libelles usually mentioned only three or sometimes four), see Michel Antoine, Louis XV (Paris, 1989), 484–92. My interpretation of political and diplomatic history in these years owes a good deal to Antoine's definitive study.

[22] BA, ms. 10029, fol. 129. The incest theme appears in some of the most violent poems and songs attacking Louis XV in 1748–1751. One in the Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, ms. 649, p. 50, begins, "Incestueux tyran, traître inhumain, faussaire . . ."

[23] These issues have been dramatized most recently in the controversy aroused by the duplicitous mixture of fact and fiction in Edmund Morris, Dutch: A Memoir of Ronald Reagan (New York, 1999): see Kate Masur, "Edmund Morris's Dutch: Reconstructing Reagan or Deconstructing History?" Perspectives 37 (December 1999): 3–5. For my part, I would not deny the literary quality of history writing, but I think the invention of anything that is passed off as factual violates an implicit contract between the historian and the reader: whether or not we are certified as professionals by the award of a PhD, we historians should never fabricate evidence.

[24] Four editions of Les amours de Zeokinizul, roi des Kofirans: Ouvrage traduit de l'Arabe du voyageur Krinelbol (Amsterdam, 1747, 1747, 1748, and 1770) can be consulted in the BNF, Lb38.554.A-D. All but the first have elaborate keys, usually inserted into the binding from a separate copy, sometimes with manuscript notes. Some notes also appear in the margins of this and the other three works, which also have keys.

[25] The following quotations come from BNF, ms. nouv. acq. fr. 1891, fols. 421, 431, 433, 437.

[26] BNF, ms. nouv. acq. fr. 10783.

[27] BA, ms. 11582, fols. 55–57. See also Mlle. Bonafons' remarks in her second interrogation, fols. 79–80: "A elle représenté qu'il y a dans cet ouvrage des faits particuliers dont son état ne lui permettait pas naturellement d'avoir connaissance. Interpellée de nous déclarer par qui elle en a été instruite. A dit qu'il ne lui a été fourni aucuns mémoires ni donné aucuns conseils, et que c'est les bruits publics et le hazard qui l'ont déterminée à insérer dans l'ouvrage ce qui s'y trouve."