2016 年 6 月 24 日凌晨,英國各大新聞網幾乎同時宣告,英國公民做出令人震驚的決定:脫離歐盟。

隨後,蘇格蘭首席部長(First Minister of Scotland)Nicolas Sturgeon 宣布:蘇格蘭公民並未支持脫歐,倘若脫歐勢在必行,蘇格蘭將再次舉辦公投,屆時為了維持蘇格蘭在歐盟的位置,蘇格蘭將脫離大不列顛與北愛爾蘭聯合王國(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)。

Sturgeon 的發言不無道理。

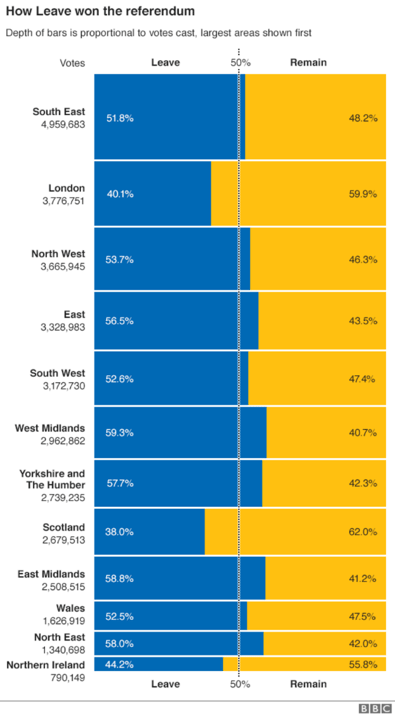

就投票分布看來,或許,這場「英國脫歐」(Brexit)公投,或許該正名為「英格蘭與威爾斯脫歐公投」(Wexit)。畢竟,北愛爾蘭與蘇格蘭均為一面倒地支持留歐。

倫敦、蘇格蘭與北愛爾蘭是為三支持留歐的地區。(資料來源:http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-36616028)

公投投票時間於 23 日晚間 10 點結束,而脫歐公投的開票過程,預計自 6 月 23 日晚間 10 點開始,持續到 24 日早上 6 點。

票匭關閘後,留歐派聲勢漸響,多數人預期留歐派將小勝。

市場也樂見其成,英鎊與美金匯率到達 2016 年最高點。聯合王國極右政黨領袖奈傑.法拉吉(Nigel Farage),在關閘後向 Sky News 吐露,他於金融業的好友轉告:留歐派可能以極小的差距獲勝,但無論如何,他與他的政黨都將持續為英國脫離歐盟努力。

劇本彷若蘇格蘭獨立公投,過程驚險,但結局符合預期。

然後,東北兩大選區公布開票結果。

東北兩大選區紐卡索(Newcastle)與桑德蘭(Sunderland)投票結果揭曉後的英鎊走勢。

依照 BBC 的沙盤推演,紐卡索因為大學坐鎮,留歐派應以 55% 比 45% 取勝。至於一河之隔的桑德蘭,則由於擁有較多的勞工階級,當是脫歐派囊中物,但差距應該也在 45% 比55% 之間。

等待開票的過程,BBC 直播的來賓自嘲,這或許是一場大學與勞工的戰爭。

紐卡索的結果是留歐 50.7%、脫 歐49.3%。桑德蘭留歐 38.7%、脫歐 61.3%。

顯然,脫歐派的表現超乎預期。另一位 BBC 的來賓開始擔心,這其實是一場倫敦對抗全國的戰爭。

開票結果持續出爐,脫歐派漸趨強勢。

凌晨 2 點 44 分,BBC 與 ITV 經濟節目常客的 Jeremy Cook,對 BBC表示,眼前英鎊的走勢,很難不令人想起 2008 年。

圖片來源:http://www.bbc.co.uk/news/live/uk-politics-36570120

幾乎同一時間,法拉吉在 Twitter 上發表,他開始夢想,聯合王國獨立的曙光將臨。

凌晨 3 時許,如 Daily Mirror 等報紙開始以「復合計畫」(project reunite)作為 24 日新聞頭版。

凌晨 4 點,倫敦破曉。英鎊跌至 1985 年來最低點。BBC 預告,脫歐將取得歷史性勝利。稍晚,法拉吉宣布:這是聯合王國獨立日!

天色漸明,大勢漸定。

7 點 32 分,正式結果宣告,聯合王國公投表態脫離歐盟。工黨領袖傑若米.科賓(Jeremy Corbeyn)強調,聯合王國內的就業處境必須被審慎考量,也坦承時態艱辛。那邊廂,法拉吉呼籲制定國立紀念日。

8 點 20 分,首相大衛.卡麥隆(David Cameron)發言,宣布將於十月離職。

公投表態脫歐了,但這是場災難嗎?

※※※※※※※※※※※

誠然,脫歐成功,加劇了聯合王國內在的潛性問題。

在宣布脫歐的瞬間英鎊暴跌;威爾斯與英格蘭壓倒性支持脫歐(Wexit),導向幾乎一面倒留歐的蘇格蘭與北愛爾蘭,在未來一兩年內可能舉辦脫英公投;公投投票人口分布,凸顯聯合王國世代價值認同對立:老年人口多數傾向脫歐,青年選票則以留歐為主,同時,青年選民開始抱怨,為何要由他們承擔老年人口的無智之舉;聯合王國內部大量仰賴歐盟勞動力的企業,在未來兩年內可能必須面對勞力短缺的問題:其中已飽經風雨的是國民保健署(NHS)將首當其衝;以及,社會階級的對立:高教與白領普遍傾向留歐,底層勞工則傾向脫離……等等。

但是,從地理歐洲的歷史角度來說,脫離歐盟本身,或許並不是什麼改變歷史結構的現象。脫歐派的一個主要論述,是要確保英國政治獨立,免於歐盟侵害國家政體,而從歐洲政治思想史的角度看來,歐洲也確實一直存在著地方認同與普世王權(dominus mundi)的衝突。

※※※※※※※※※※※

歐洲政治共同體,畢竟是 1945 年後逐漸成形的概念。然而,在歐洲歷史中,「歐洲是一體」的宗教意義經常遠大於政治意義。

在公投前,《洞見》網站曾發表一篇文章(國家、超國家與疆域的三位不一體:為什麼歐洲人難以認同歐盟?),說明自羅馬帝國分裂後,歐洲史上從來不乏重新統一歐洲的宏願。但這麼說恐怕過分簡化了問題。

所謂「統一歐洲」,是一種當代州界概念先入為主的直觀論述。羅馬帝國分裂後,最常見的論述是重新恢復帝國,而不是統一歐洲。更甚者,在近代早期歐洲,「統一歐洲」幾乎不是地域整合與軍事擴張的目標。

《洞見》文章裡的例子,包含 1453 年的聯合基督教王國主張、與查理五世的帝國,意圖都不在「統一歐洲」,而在統一基督信仰王國(Christianitas)。

他們的目標,是創建基督信仰帝國(imperium Christianum),其根本政治思想是轉化基督信仰為普世王權。

當然,這麼做的同時也表示,世俗王權(temporalis monarchia)與教宗權威(pontifex maximus)的關係必須重新定義。

這時的「歐洲人」,沒有今日的「歐洲」認同。他們更多的認同,是自己居住的城市、或身屬的教會。如果非要說他們有超越地方的認同,那也是天主教會。

以當時文人熱切閱讀的典籍來說,他們是上帝之城的公民,對抗著眾多地上之城的異教徒與異端。但即使是上帝之城,爭端戰火也是難免。

※※※※※※※※※※※

查理五世艱苦地維繫著上帝之城的和諧,但上帝之城卻(對當時的文人來說)史無前例地在查理五世面前分裂。

歷史課本上的宗教改革分裂了基督信仰王國,也分裂了當時「歐洲人」的認同。在新教地區,天主教徒儼然是比異教徒更該被滅絕的存在。而新教徒,在天主教國家則成為背棄王權與神權的雙重叛徒。

貨幣的刻字為:「寧要土耳其人,不願天主教徒。」

自十六世紀中葉起到十八世紀,儼然存在著兩個「歐洲」,一新一舊。新的「歐洲」惴惴不安,譴責舊「歐洲」迷信腐化;舊的「歐洲」怒氣騰騰,誓言要掃平新「歐洲」的異端信仰。

雖說無論新舊,兩個「歐洲」內部「歐洲人」的認同,還是地方信仰與政治中心,然而,新舊「歐洲」的分立,也帶來不同的地方聯盟。

近代早期的瑞士史,或許最能說明近代早期歐洲跨地方認同高度複雜。

例如,原本為了脫離薩佛依家族(House of Savoy),與鄰近天主教省分弗萊堡(Fribourg)結盟的日內瓦,因為城內新教勢力漸興,而與弗萊堡分立,轉而逐漸與阿爾卑斯山地區的新教勢力靠攏。

約翰.喀爾文(John Calvin)的改革主張,改變了日內瓦城內的政治與宗教樣貌。他對個人政治行為、政體與神學意義的討論,也大幅影響了近代早期歐洲對自由與正義等政治思想的認識。近代早期的「歐洲」,是一個地理概念。但地理概念未必能有效應用於分析政治、經濟、文化、思想與宗教傳統。

對近代早期「歐洲人」的認同來說,最重要的,或許還是地方的「社群精神」(communal spirit)。

天主教信仰的認同,對朝臣卿相與神職人員而言固然切要,但對鄉野鄰里的多數百姓來說,卻是海角天涯。也因此,我們在《起司與酪蟲》(Cheese and Worms)這樣的書裡,會見到神職人員與農民截然不同的宗教想像。

這樣的「社群精神」,要待宗教改革後,才多了新與舊的宗教認同。這也是為何近年來開始有學者提倡,「長期宗教改革」(The Long Reformation)的概念。

回到社群精神,今日的歐洲史學家說,這種社群精神正是地理歐洲的地方自治傳統,也是共和主義的根源。

這樣的傳統,說明了為什麼當普世王權的概念從宗教意義轉化為政治意義後,會招致極大多數地方政府與文人的反對。

於是乎,我們見到馬基維利(Machiavelli)、伊拉斯謨斯(Erasmus)、格老秀斯(Hugo Grotius)、洛克(John Locke)、孟德斯鳩(Montesquieu)、盧梭(Rousseau)、狄德羅(Diderot)、亞當斯密(Adam Smith)、柏克(Edmund Burke)、赫德(Herder)……等眾多自文藝復興以降至啟蒙運動的文人,在各自的時空背景,以自己的論述,展開對普世王權的批判。

即便是提出「永世和平」(perpetual peace)的康德,也是反對普世王權的哲人。

對康德來說,普世和平的前提,是將個人視為地方文化的載體。他的普世和平,從來不是訴諸創立一個跨越國族文化疆界的共同社群,而是在既有地方文化的前提下,將和平視為多元文化共識的根本價值。

以當今歐洲的政治形式來說,一個超越國家疆域的政治經濟結構(歐盟),並不是在落實康德的普世和平。反之,普世和平的意義,是在維持既有地理歐洲各地方政治經濟文化的前提下,有著和平為人類生存根本價值的共識。

理論上來說,這樣的共識,未必需要歐盟的存在;歐盟的存在,也未必能保障這樣的共識。

也正因如此,當哈伯瑪斯(Jürgen Habermas)轉化康德的永世和平概念,提出對今日歐盟改革的想法時,必須先從歷史背景不同出發,批判康德的論述不足以有效分析今日國際政治,進而提出對康德理念的補充。

事實上,啟蒙時代的地理歐洲,與其說有著普世和平的理想,不如說慣常活在帝國爭併小國的恐懼中。

十七世紀著名政治理論家霍布斯(Thomas Hobbes)筆下王權的妒忌,逐漸成為十八世紀哲人休謨(David Hume)口中經濟利益的爭奪。1779 年,日內瓦文人的焦慮與康德的普世和平,也都是在這樣的背景中浮現。

值得一提的是,在從文藝復興到啟蒙運動的期間,包含查理五世、腓立普二世與路易十四等帝王的軍事擴張,目標都不是「統一歐洲」。查理五世的目的是統一分裂的基督信仰王國、腓立普二世是為了再現父親的版圖、而路易十四則是為了落實他心中屬於法蘭西的普世王權。

不出意外地,這些帝王也都成了當代文人批判的對象。

這樣的現象,在十九世紀也未曾改變。拿破崙(Napoleon)的征伐,在西斯蒙地(Jean Charles Léonard de Sismondi)眼中是破壞義大利共和傳統的軍事擴張;法蘭西七月王朝(Monarchie de Juillet)在阿爾及利亞(Algeria)的擴張,在托克維爾(Alexis de Tocqueville)眼中,則是破壞人類平等與尊嚴的殖民統治。

今日的「歐洲」,與近代早期以降的「歐洲」不同,是一個包含地域政治(geopolitical)與政治經濟學(political-economical)的概念。

在這樣的「歐洲」概念出現以前,地理歐洲的各個政治經濟文化宗教社群有著不同的地方認同。這些社群跨地方認同的前提,往往是足資整合跨地方認同的宗教認同。而這樣的宗教認同,卻在宗教改革後漸趨分裂。

換言之,廿世紀以前,「歐洲」向來都是分裂的。此「歐洲」的一體,有更多時候是廿世紀以後,地理歐洲自身與非歐洲地區歷史書寫,以「西方」這個籠統概念強制統一的結果。即便在今日,「歐洲」內部也存在著不同的民族國家認同。歐盟會員國之間也充斥不同國族利益的衝突。

這也是為何哈伯瑪斯認為,歐盟要真正成為一個跨國族政治社群(transnational political community)的前提,是會員國公民要有一個「歐洲公民」(European citizen)的認同。對哈伯瑪斯來說,貫徹公民意志的主權(sovereignty),未必只能由民族國家落實,而過度執著於民族國家的政體與利益,往往是阻礙地域整合的主因。

既然從近代早期歐洲的地方政治與普世主權衝突,到今日民族國家主權與地域整合的衝突,都是歐洲歷史上常見的現象,那麼,英國公投表態脫歐,真的是場災難嗎?

※※※※※※※※※※※

公投的災難,是這場公投隱含的論述,以及這場公投所表現的,民主制度的缺點:華盛頓郵報報導,不少英國選民在開票結果公布後,才開始上網搜尋「歐盟」。

公投脫歐方的論述,指出英國的政治、社會、經濟問題,都有一個直接、簡單、外在的原因:歐盟。

歐盟的存在,破壞了英國的法權與政權獨立;歐盟的存在,容許大量非技術性外來移民消耗英國的社會資本;歐盟的存在,制肘英國擴張經濟市場的潛能;歐盟的腐敗,耗費大量英國本當用於投注社會政策的資金……

在脫歐派的政治人物看來,英國的所有社會經濟問題,彷彿都可以歸咎於一個簡單明瞭的原因:歐盟,以及歐盟所帶來的寬鬆移民政策。要解決英國的問題,有一個簡單明瞭的方式:將原本不應該存在於英國的移民逐出英國,並脫離屢屢干涉英國政治的歐盟。

換句話說,他們認為,英國種種問題都有一個外在原因,而解決這些問題的方法,就是讓這個原因消失。

這樣的論述邏輯,也曾經出現在上世紀的歐洲。

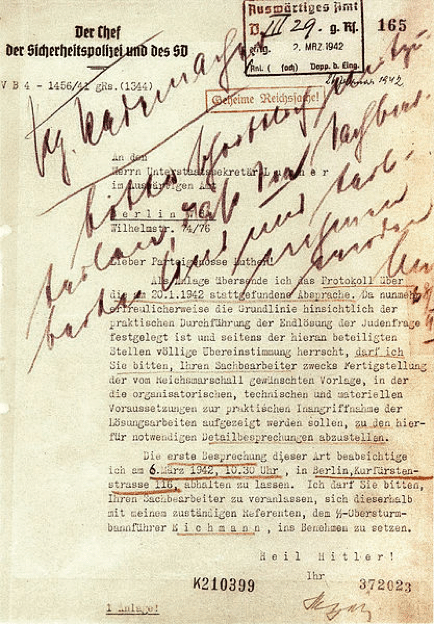

當時,德國國家社會主義德國工人黨(National-Socialist German Workers’ Party)的政治領袖指出,德國社會自一戰以來慘況,除卻協約國(Allied Powers)的戰後處置與威瑪共和(Weimar Republic)的腐敗外,最主要的原因,是猶太人壟斷經濟所造成。他說,猶太人是人類的吸血鬼,不應存在於健全的社會之中。他提議,解決社會經濟問題最一勞永逸的方式,是將猶太人集體送往西伯利亞隔離。

納粹並非一開始就決定種族滅絕。今日研究猶太屠殺(Holocaust)的歷史學者們多數同意,種族滅絕是納粹解決猶太問題的「最後方案」(Final Solution)。

這種論述邏輯,以及其引發的民族仇恨,才是這次公投最危險的地方。

公投過後,英格蘭以出現多起種族主義暴力犯案。一名受害者在受訪時表示,他擔心公投的結果,成為英國內部種族主義者正當化自己行為的根據。甚至,脫歐公投,被視為國家正當化種族主義的證明。

如果這個擔憂成真,那麼,英國的公投結果就真的會是場災難。