里約宛如一個性感尤物。這座城市永恆的詩人湯姆‧裘賓在他的歌曲《飛機森巴》(Samba do Avião)中讚頌過這種美:

基督像在瓜納巴拉灣上方張開雙臂,陡峭的巨石直入海中,科帕卡巴納海灘盡是白沙。「Este samba é só porque, Rio eu gosto de você—我寫下這首森巴,就是因為,里約,我愛上了你。」

卡里歐卡以他們這座「cidade maravilhosa—美妙城市」為榮。每個夏日傍晚,當太陽落到兩兄弟山的峰線後方,伊帕內瑪海灘上的遊客都會鼓掌,感恩又在這美妙城市度過一天。

天然環境也是里約的最大賣點:二○一六年申辦奧運的宣傳影片便強打這一點,聯合國也將里約的景觀列為世界遺產。

然而,真相是,只要靠近一聞,里約其實發出惡臭。如果將美如明信片的風景放大,你會看見濱水區堵塞了垃圾,污水由破裂的水管滲出,湧入人行道上的臭水坑。

數百年來管理不良的結果大大破壞了這片景致:污染物造成湖水含氧量降低,導致湖中出現大量死魚;拍打海岸的波浪往往含有驚人的糞便細菌,根本不適合游泳。新開發案無視生態系統保護問題,將一片片的濕地和雨林砍伐殆盡;長期的交通阻塞也讓地平線上籠罩著灰濛濛的霧霾。

在山區採訪的那一個星期,我親眼目睹里約熱內盧最大的矛盾之一:讓這座城市和這個州令人驚豔的環境,如今已遭濫用,程度無以復加。

我在風琴山上見識到將山坡和河岸上的森林砍伐一空的可怕後果。在那個案例中,忽視環境的代價是以人命計算。身為記者,我在那場土石流發生後帶著新的疑問回到工作崗位。其他地區不重視環保的後果是什麼?它讓人付出什麼代價,誰又被迫去承擔?

若是有時機能扭轉這種局勢,那必然就是奧運之前的這幾年。

里約申辦奧運時,曾經承諾將清理海灣,種植兩千四百萬棵樹。此外還制訂新法規,例如二○一○年曾有一項聯邦議案,要求在四年內淘汰不受管制的垃圾場。

我也希望這段時間能不像過去那樣,只是做做表面功夫,只是為了給外國人看,還要能喚起卡里歐卡的危機意識,體認繼續糟蹋自己最大資產長期將會有什麼後果。我的擔憂不單是出於新聞記者的職責。

我已經回到里約定居,在這裡找到自己的棲身之所。住了一年後,我覺得這座城市鋸齒狀的山脈和荷葉邊般的海灘,就跟葡萄牙語的聲音和護照上的國籍一樣,都是我的一部分。它們也是我的家和我承繼的資產。

※※※※※※※※※※

於是,我從檢視里約的垃圾開始──我自己的垃圾。

調查顯示,里約的垃圾跟巴西絕大多數的垃圾一樣,最後都進了未經管理的露天垃圾掩埋場。這當中包括了我的廢棄物;它們沒有像舊金山那樣,把可回收垃圾和堆肥分開來,而是全部裝在同一個塑膠袋內,丟進大樓的垃圾滑槽。那是我最後見到垃圾的時候。所以我不禁好奇,那一包垃圾接下來的命運如何?

要追蹤並不難。我的垃圾和大里約地區一千三百萬人的垃圾殊途同歸:全都進了格拉馬紹(Gramacho);它是一座巨型垃圾山,重達六千多萬噸,涵蓋面積相當於兩百六十二座美式足球場。

它的規模令人瞠目結舌。我和羅德里格斯、司機以及美聯社錄影團隊一同前往。就在我們接近之際,計程車開進一長列的車陣當中,它們都是十八輪大卡車,轟隆隆地在大門外等著進入。

我看著每輛卡車獲准進入後,開始爬上一座陡峭的山。面對入口的那一側山坡鋪上一層又一層的黏土,構成一座平滑的半球狀物,上面繞著盤旋而上的道路。底下覆蓋著累積數十年的垃圾。高度將近四公尺的大卡車成一縱列,往山坡上爬,看起來好像一排兒童玩具。這就是我的垃圾最後的歸屬──就在這座巨大土墩上的某個角落。

真正的處理作業在另一邊進行,也就是格拉馬紹面對瓜納巴拉灣的那一面。

覆蓋物在那裡被掀開,垃圾一堆堆朝水裡滾下去。我踏出車外,試圖在滑溜不平整的地上找到立足之處。令人作嘔的氣味直衝口鼻,彷彿只要一口氣吸進太多,就會有某種濃稠的黏性物質讓我窒息。肥大的黑色蒼蠅像迷你雙引擎飛機一樣俯衝下來,即使還沒碰到我,拍動翅膀的嗡嗡聲就已經讓我渾身起雞皮疙瘩。

卡車往上攀爬到垃圾堆上,倒出車上垃圾,吃飽的禿鷲不得不飛到其他安全的地方。

現場男男女女爭先恐後,伸手到傾瀉而下的垃圾裡,儘速抓住能抓的東西。一旦卡車開走,這些撿垃圾的人就彎腰撿拾剩下的東西,搜刮剛剛遺漏的任何值錢物品。禿鷲在空中不耐地盤旋,接著又衝回來吃食物殘渣。

瓜納巴拉灣像一片深色油污,自土墩底下向外擴散。安詳而盲眼的基督像持續在海灣對面守護著。

格拉馬紹是南美洲最大的垃圾場之一,就像一顆從海灣西岸長出來的爛牙。這座垃圾掩埋場的歷史差不多快跟我的年紀一樣,在一九七○年代末期從這處沼澤岸邊冒出來。它大部分時間幾乎可說無人管理,污染了周圍的空氣、土地和水。在最繁忙的時候,它從不關閉,每天約有九百輛車次在這裡傾倒九千噸的垃圾。

垃圾場內有機物發酵所產生的有毒液體流進了海灣,接觸到的植物無不枯萎,造成岸邊出現一圈死亡帶。它散發出來的甲烷污染了大氣,形成不時發生爆炸的危機。這座垃圾堆甚至對飛向不到五公里外的國際機場的飛機造成威脅。二○○八至一一年間,垃圾場的禿鷲曾造成兩百八十六次的飛機鳥擊意外。

這種情形與里約州大多數的城市並無二致。

二○一○年,里約州每天製造出兩萬噸上下的垃圾,其中僅有百分之十送往規劃過的廢棄物處理場,其餘的全進了露天垃圾場。回收垃圾當中僅有百分之一經過「catadores—拾荒者」揀選,找出能賣的資源材料。

在格拉馬紹垃圾場,這些拾荒者組成了一批五千人的收破爛大軍。在二○一一年二月的那一天,我發現他們引發了一場騷動。在沒沒無名數十年後,這些拾荒者和這座垃圾場竟然聲名大噪。

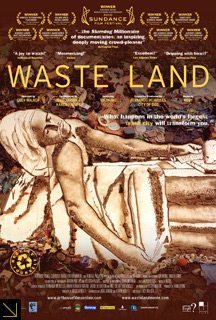

事情從巴西藝術家維克.穆尼斯(Vik Muniz)在二○○七年造訪此地開始。穆尼斯採用粉塵、鑽石或糖等特殊材料進行創作,經常將社會議題融入作品當中。他與垃圾場工人的互動催生出一項長達三年的藝術創作計畫,將他們的特殊技能與他們從格拉馬紹挽救出來的材料整合在一起。

穆尼斯請他們擺出經典藝術畫作的姿勢,拍成照片:例如大衛(Jacques-Louis David)的《馬拉之死》(The Death of Marat),或是畢卡索(Pablo Picasso)的《熨衣服的女人》(Woman Ironing)。接著他將照片放大,直到面積足以占滿附近一間倉庫。他用依顏色分類的回收材料填補在影像上,完成由垃圾構成的拼貼作品,他再從上方拍攝這些龐大的肖像。

這些作品改變了格拉馬紹。在此之前,有些拾荒者從沒看過自己的照片。見到自己的影像以同時讓家人感到羞辱、又餵飽他們肚子的拾荒垃圾建構出來,改變了他們看待自己的眼光。

他們的生活也因此有了顯著改善。銷售作品的收入回饋到這個社區;他們蓋了一座分類中心,讓工作更輕鬆,裡面還有廚房以及休息處。

紀錄片《垃圾狂想曲》(Waste Land)紀錄了這個過程,並且入圍奧斯卡最佳紀錄長片獎。

奧斯卡頒獎典禮在我造訪後的那個星期舉行。如果這部紀錄片得獎,格拉馬紹的那些工人就可能在電視螢幕上看到自己的臉孔,讓他們進入好萊塢的奢華派對,即便只是隔海參與。格拉馬紹的期望從來不曾如此之高,拾荒者的生活從來不曾這麼美好。

在此同時,也有其他消息傳來:格拉馬紹垃圾場即將關閉。

儘管近期有了一些改善措施,例如讓垃圾堆不透水的黏土層,或是一套攔截長期流入海灣的有毒液體的系統,關閉格拉馬紹還是相當重要,因為當地大批的拾荒者、廣大的面積,以及對周遭環境的破壞,都帶有負面的象徵意義。位於四十英哩外的城市塞羅沛迪卡(Seropédica)已經在興建一座經過核可的垃圾掩埋場。

從環境的角度來看,這是唯一的辦法。根據市政府的說法,這項作法預計每年可減少一百九十萬噸的碳排放。我小心翼翼地走在垃圾間,希望找人告訴我這件事對拾荒者的意義。

※※※※※※※※※※

一名年輕小姐沒跟眾人一起爭搶。她的網襪裡穿了火辣的粉紅色內搭褲,外搭一件牛仔短褲,腳蹬及膝橡膠靴。黑色緊身衣遮住她的手臂,以阻擋垃圾和陽光;她頭上綁著一件T恤,垂到背上。她敏銳的目光搜尋著現場,一隻手擱在翹臀上,身邊有一個塞滿東西的袋子。在格拉馬紹的垃圾間,她展現出一種末日風格的迷人魅力,無視周遭的骯髒混亂讓她顯得獨樹一格。

二十一歲的蘇愛萊德.達西瓦(Sueleide da Silva)跟著在這裡工作了二十五年的母親學做這一行,她母親直到因為受垃圾感染、失去了視力才沒繼續。

蘇愛萊德十四歲時生下第一個孩子,十五歲再度懷孕,同時跟三個姊妹一起在這座垃圾場工作。她們的學歷最高只有四年級,不過卻齊心協力扶養自己的孩子和母親。

蘇愛萊德的生活從沒離開過格拉馬紹,也培養出因應這裡特殊需求的技能。她解釋,拾荒者在白天靠眼睛工作,培養出了找到玻璃和金屬光芒的能力。不過夜間運來的垃圾量增加,所以孩子跟父母學會如何靠觸感和聲音辨別材料,區分十四種可回收塑膠和不同等級的紙張。

大部分拾荒者都住在由夾板、鐵皮和硬紙板搭建而成的單斜頂小屋,走一小段路就能抵達垃圾場。他們的拾荒收入不多:硬紙板一公斤十美分,乾淨的列印紙一公斤十三美分,髒的十一美分。重量重、不容易處理的玻璃一公斤可賺十四美分。

蘇愛萊德的專長是列印紙。這種紙的重量較輕,狀況好時一天可賺四十美元回家。這樣的收入挺不錯的,巴西最低工資一個月不到三百美元。

關閉垃圾場說了好多年,但總是只聞樓梯響。早在一九九六年,這裡就有了一些重大變化。有關單位禁止童工在此工作,而且要求拾荒者登記。政府規定格拉馬紹只能收家戶垃圾,工業及醫院廢棄物必須改送到更合適的地點。

現在,大頭們說關閉垃圾場勢在必行。蘇愛萊德卻很懷疑。要改善格拉馬紹當然沒問題,但要關閉這裡?這座垃圾場已自成世界,而且貢獻出的汽水瓶、紙箱和舊雜誌,經過清潔及分類後養活了她一家三代。她無法想像大量垃圾再也不可能存在的那一天。

蘇愛萊德說,格拉馬紹的人很害怕。塞羅沛迪卡的那座先進垃圾場沒有拾荒者生存的空間。

政府為這些工人做了一些安排。

垃圾山上開始鑿井。垃圾分解所產生的氣體預計可產生能源,十五年可賺到大約三億六千萬美元。拾荒者除了一次領取七千五百美元之外,能源收入也有一部分會分給他們。拾荒者還能接受職業訓練。然而蘇愛萊德不抱太高期望,或許是因為她短短的人生中已經遭受太多次無情的打擊。

遭逢一次厄運不會讓人來到格拉馬紹。她指著別人,逐一列出那些問題,心中或許也想到自己的家人:疾病、家暴、毒癮、文盲、意外懷孕……她愈說愈小聲。她說,六個月的職業訓練根本解決不了這些問題。

「如果有選擇,就不會淪落到格拉馬紹。」她說,「這裡大部分的人都不太識字,外面的工作全都需要高中或大學學歷。這裡有人甚至連鉛筆都不會拿。」

格拉馬紹這樣的地方提醒著大眾,歷史、文化與經濟和環境之間複雜的交互影響,塑造出里約的面貌。想要恢復周邊的沼澤、淨化海灣,關閉這座垃圾場是關鍵,不過如此也會帶來在重新栽植紅樹林和復育螃蟹之外的難題。

我原本希望能寫出一篇關於里約逐漸好轉的溫馨報導,但心中卻惦記著蘇愛萊德。

關於格拉馬紹和那位藝術家的紀錄片最後並未贏得奧斯卡獎。垃圾場也沒有出現重大勝利,沒有美好的快樂結局。

之後,格拉馬紹垃圾場在二○一二年六月關閉,距離我造訪的時間不到一年。一如蘇愛萊德所預料,職業訓練計畫失敗告終:大多數課程都要求高中學歷,但拾荒者平均只受過四年教育。就像她之前說的,他們有將近一半不具讀寫能力。

接著,州環保局長簽署了一紙大合約,打算興建一座回收中心。我心想,這有可能成功,格拉馬紹的民眾可以發揮他們所長。

我回去垃圾場附近的小屋去找蘇愛萊德和她的孩子,想看看他們過得如何。結果她已經離開了。沒有人知道她搬去哪裡,目前在做什麼。她去了里約,消失無蹤。

兩年後,我造訪格拉馬紹附近生態逐漸恢復的沼澤時,一名生物學家指著在盤旋在塵土飛揚的主道路不遠處的禿鷲。

「那是另一處垃圾場。」他解釋,一個區域裡有某處垃圾場關閉後,往往會再冒出非法的新垃圾場來。「你永遠能從禿鷲蹤影判斷出來。」

即便暫時解決了一個地點,問題還是會出現在其他地方。

關閉垃圾場固然困難,更難的是改變態度。

(本文作者為美聯社資深記者)

觀察入微,生動犀利,既冷靜又熱情。

森巴鼓聲隆隆的里約,

究竟是擁擠的樂園,還是失控的災難?

繼《旅行的異義》後,

另一實地進入現場的精采深度報導。

里約熱內盧,巴西第二大城,

這裡曾經是葡萄牙帝國的首都,

也將是歷史上首座舉辦奧運的南美城市。

沙灘、海浪、足球、森巴、誘人胴體 及山頂上的白色基督像,

這是里約的風貌,也是世人對這座港口城的投射和想像

——然而,在這般悠閒歡樂的表象背後,

這座大城暗藏了什麼危機和問題?