我們是愛自由而拋離故鄉的。我們是追求自由而來到這裡的。然而,我們所得到的自由是滅亡的自由、餓死的自由、自殺的自由,都是屬於沒資格做為人類的自由。

還記得去年為了「故事:寫給所有人的歷史」網站策畫「紀念二二八七十週年」的專題時所讀到的這段文字,由邱永漢先生在短篇小說〈香港〉中所寫下。現在大家所認識的邱永漢先生是位「經營之神」,但其實他是第一位得到日本文學界最高榮譽「直木賞」的臺灣人。

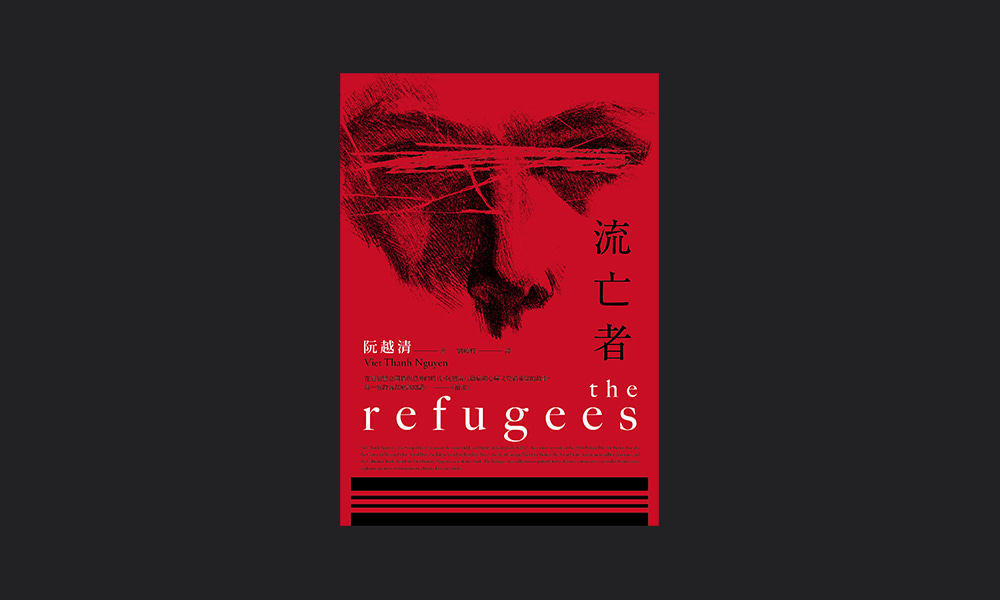

國民政府統治臺灣後不到兩年,發生了「二二八事變」,邱永漢對於國民政府在臺灣的行徑感到非常失望,投身臺獨運動,並且參與了聯合國請願運動,最後不見容於臺灣,流亡香港,獲得直木賞的〈香港〉可以說是自己的人生寫照,展現一種流亡者不能回到故鄉的心境。邱永漢先生的流亡經驗與阮越清小說中的《流亡者》何其相似,一個臺灣人對於故鄉的呼喊,用日文寫下名著,得到日本文學的最高榮譽。

在上一本得到普立茲文學獎的小說《同情者》中,從越南流亡到美國的阮越清想要在美國的文壇中,以越南人的角度寫下越戰。對於美國人而言,越戰是他們心裡的創傷,第二次世界大戰之後參戰和死傷人數最慘重的一場戰爭。除了是一場傷亡慘重的戰爭外,越戰也是一場美國文化的內戰,媒體和文化界的人士大量投入越戰的報導,加上二次戰後所出生的嬰兒潮,在越戰發生的期間剛好血氣方剛,十分具備理想性,提倡愛與和平,並且結合美國國內的黑人和女性平權等議題,使得越戰也成為一個文化上的象徵。美國的小說、電影或是媒體,到處都充斥著越戰的記憶,但弔詭的是,裡面沒有越南人的越戰。

越戰結束四十年後,我們才等到了《流亡者》,一本來自越南流亡者們的記憶、來自南越、來自失敗者在美國的身分呼喊。阮越清的名言:「所有戰爭都會打兩次,第一次是在戰場上,第二次是在記憶裡。」但記憶有可能是清晰,也有可能是模糊、錯置或是拼湊出來的,會在午夜夢迴時以鬼魂出現,或是在失智的記憶中穿插出錯亂的記憶,在不同身分和國籍都會產生差異,記憶不是單一,而是複雜的迷宮,《流亡者》就是流亡人群的記憶拼圖,透過阮越清的八個短篇小說呈現出流亡者的多元面貌,第一篇的〈黑眼婦人〉透過流亡的母女,看到從越南來的「鬼魂」,不只人有記憶,徘徊不走的靈魂也帶著記憶穿梭在太平洋的兩岸。

阮越清從小就到了美國,憑藉著自己的努力與過人的天分,充分了解美國社會,知道越南移民在大熔爐中的處境,所以描繪出來的流亡者相當的深刻,甚至可以觀察到同性伴侶中的流亡者處境,小說中的第二篇〈第三者〉從舊金山同志情侶收留越南難民的故事開始說起,難民成為同志情侶關係中的第三者,或許也點出了流亡者在美國社會當中的緊張感。第三篇〈戰時年代〉則是已經成功在美經營小型超市有成的老闆娘,不停的「被募款」,半強迫的希望老闆娘贊助在越南前線作戰的士兵,老闆娘已經離開那塊傷心之地,不想再被過去的記憶所纏繞。

當身體病了,記憶模糊或失智了,戰爭的記憶會變成什麼樣呢?阮越清神乎其技的小說手法可以從移植的器官拉出關於越南人在美國的處境,第四篇故事〈移植〉主角是一個本來應該要死於肝病的中年白人男子,但因為接受了來自越南移民的器官而得以重生。第五篇〈但願你需要我〉則從罹患失智症的教授與太太間的關係說起,兩夫妻和五名子女從越南逃到美國,教授罹患失智症後一直將太太的名字叫錯,在失智與清醒間模糊的勾勒出往日印象,移動的身體,模糊的記憶,穿梭在往日的戰爭回憶裡。

第六篇到第八篇成為一個有趣且極具參照性的三篇小說,美國人在越南、越南人在美國還有兩個同時叫阿芳的美國人與越南人。〈美國人〉是一個曾經在越南空投過炸彈的老兵,偏偏理想主義的女兒克萊兒愛上了在越南清除地雷工作的年輕人,相較於〈美國人〉的白人父女倆在越南,〈另一個我〉則是越南移民父子在美國的故事。到了最後一篇〈祖國〉,用更特殊的情節為這本書收尾,兩個同父異母的姊妹都叫「阿芳」,姊姊隨著前妻流亡到美國,妹妹是父親在越南生下的,但都取名阿芳,越南的阿芳幻想著姊姊在美國的生活,把自己在越南沒有辦法做到的事情都投射到姐姐身上,直到姐姐從美國來越南探親,雖然流著相同的血緣,但卻產生了文化衝擊。

阮越清的第一本小說《同情者》帶我們走向記憶與歷史的戰爭;這本短篇小說集則讓我們反省現在的世界、直視那些在兩個世界中掙扎的人們,流亡者們不是非此即彼,而是混雜了兩個世界生活經驗,所以他們的身分顯得模糊,認同也在兩個世界中搖擺,只有透過《流亡者》複線歷史的多元敘述方式,才能招喚出幽暗記憶中的一點亮光。