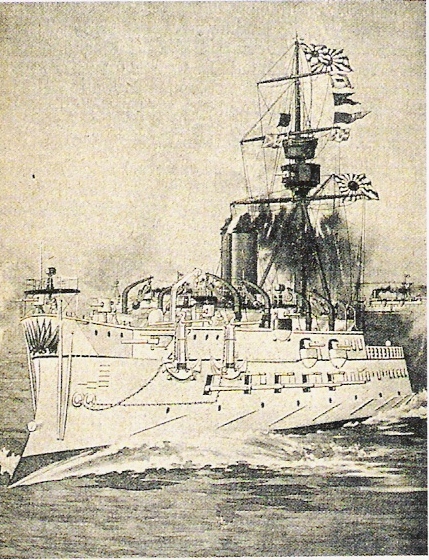

1895 年是舊中國死去的那一年。那一年,中國不只被打敗了,而且是被日本打敗。日本擊沉了中國官員與知識份子視為中國「自強」象徵、證明儒家文化也能是現代化基礎的海軍。當下的問題已經不再是如何保存儒家文化,而是如何轉變它。很多人的結論是,「東亞病夫」的中國需要一劑強心針。沉痾的根源在於,中國已經失去了「尚武精神」,中國人民在體能上已經變得虛弱不堪。

具有影響力的政治改革份子梁啟超,在他的〈新民說〉一文中寫道:「然則尚武者國民之元氣,國家所恃以成立,而文明所賴以維持者也。」對梁啟超和許多人而言,這種「尚武之精神」是西方強權與日本國力的關鍵。梁啟超主張,失去尚武精神已經使中國成為「其人皆為病夫,其國安得不為病國也!」的國家。

1890 年代的中國人,就像同時期的美國人一樣,似乎都飽受歷史學家霍夫斯塔德所謂的「精神危機」所苦,只是兩國的原因不同。在二十世紀之交,恢復尚武精神的渴望,促使中美人民都開始擁抱運動、武德,以及陽剛氣概。

基督教青年會扶植了西方運動與國家自強之間的關聯,該組織在中國各城市宣導有男子氣概的健康狀態。事實上,讓中國人進入運動世界的,不是國際奧委會,而是基督教青年會。

1895 年,中國人在大敗於日本的傷痛中尋找自我的那一年,基督教青年會在天津成立了第一個直接分部。這個組織透過贊助競賽、期刊、演講等方式推廣現代運動。在基督教青年會的領導下,中國在 1910 年舉辦了最早的全國競賽,當中主要的幹部與裁判都是外國人,競賽使用的官方語言是英語。

基督教青年會的幹部了解,也贊同中國人對尚武精神的執著。天津的基督教青年會幹事,美國人麥克樂(1886~1959)指出,自古以來,軍國主義和侵略性的文化,通常都比文明但被動的文化有優勢。很多中國人都贊同麥克樂的結論:如果中國想在危險的世界中生存並獲勝,就必須學習軍國主義與侵略性的模範。

早在 1907 年,基督教青年會的幹部就已經系統性地推廣現代奧運活動,並向中國觀眾宣傳即將來臨的 1908 年倫敦奧運。後來成為南開大學校長的張伯苓也許是第一個嚴肅討論這些運動競賽,並且清楚說明中國有意參加的中國人。在 1907 年 10 月 24 日,基督教青年會舉辦的奧運歷史演講中,張伯苓為聽眾描繪一個藍圖,主張中國應該僱用美國的奧運得主擔任教練。

一場由天津基督教青年會在 1908 年舉辦的演講,聚焦在三個問題:(一)中國什麼時候能派出有獲勝希望的運動員參加奧運競賽?(二)中國什麼時候能派出有獲勝希望的隊伍參加奧運競賽?(三)中國什麼時候能邀請全世界來到北京,參加國際奧運競賽?一名基督教青年會的祕書回報,這場活動「驚人地抓住了中國官員、教育者、學生的心與想像力」。

但是,沒有錢,沒有運動員,沒有政治秩序,代表中國必須延後其奧運夢,直到 1932 年才能實現。那時候,中國人更關心的實際上是國際化與外交策略,尤其是國家的生存,以及在國際社會中占有一席之地,而不是對運動本身的熱愛。正如美國人與基督教青年會種下了中國人對現代運動的興趣的種子,中國在這些競賽中的重要參與也加深了與美國的關聯。因為沒有錢參加 1932 年的洛杉磯奧運,中國一開始計畫只派出一名觀察員。

然而,1932 年 6 月 12 日傳來令人震驚的消息:日本在中國東北成立的傀儡政權滿洲國,將會派出中國最強的短跑選手劉長春,與長跑選手于希渭兩人參賽。因為美國已經宣布不會承認滿洲國,因此奧委會拒絕傀儡政權派遣隊伍參賽。

在接踵而來的騷動中,中國的國家運動機構決定乾脆參加競賽,改以中國的名義派遣同樣的運動員參賽。在日本占領東北後就搬到北京的劉長春,向報紙興奮表示,身為一位愛國的中國人,不論如何他都不會為傀儡政權效力。于希渭很快被日本人囚禁在家中,阻止他離家參賽。因此,最後只有劉長春一個中國人成行。

美國人了解中國的一人隊伍的重要性:「代表四億人民的孤獨代表。」一名美國觀眾做出這樣的評論:「中國!有一個男孩獲得我的歡呼。他只有一個人,和幾個教練同行。」劉長春沒有贏得任何獎牌,甚至沒有進入前六強。儘管如此,他的參與是一個重大的信號,代表中國開始站上國際舞台。

劉長春的日記在全國性的報紙刊出,他將洛杉磯奧運帶到他的同胞面前,他的參與也把中國帶到世界面前。儘管象徵意義大於實質意義,劉長春在 1932 年參加奧運是一個轉捩點,代表中國利用運動為手段參與國際活動,並在世界占有一席之地的野心與努力終於有所突破。

.png)