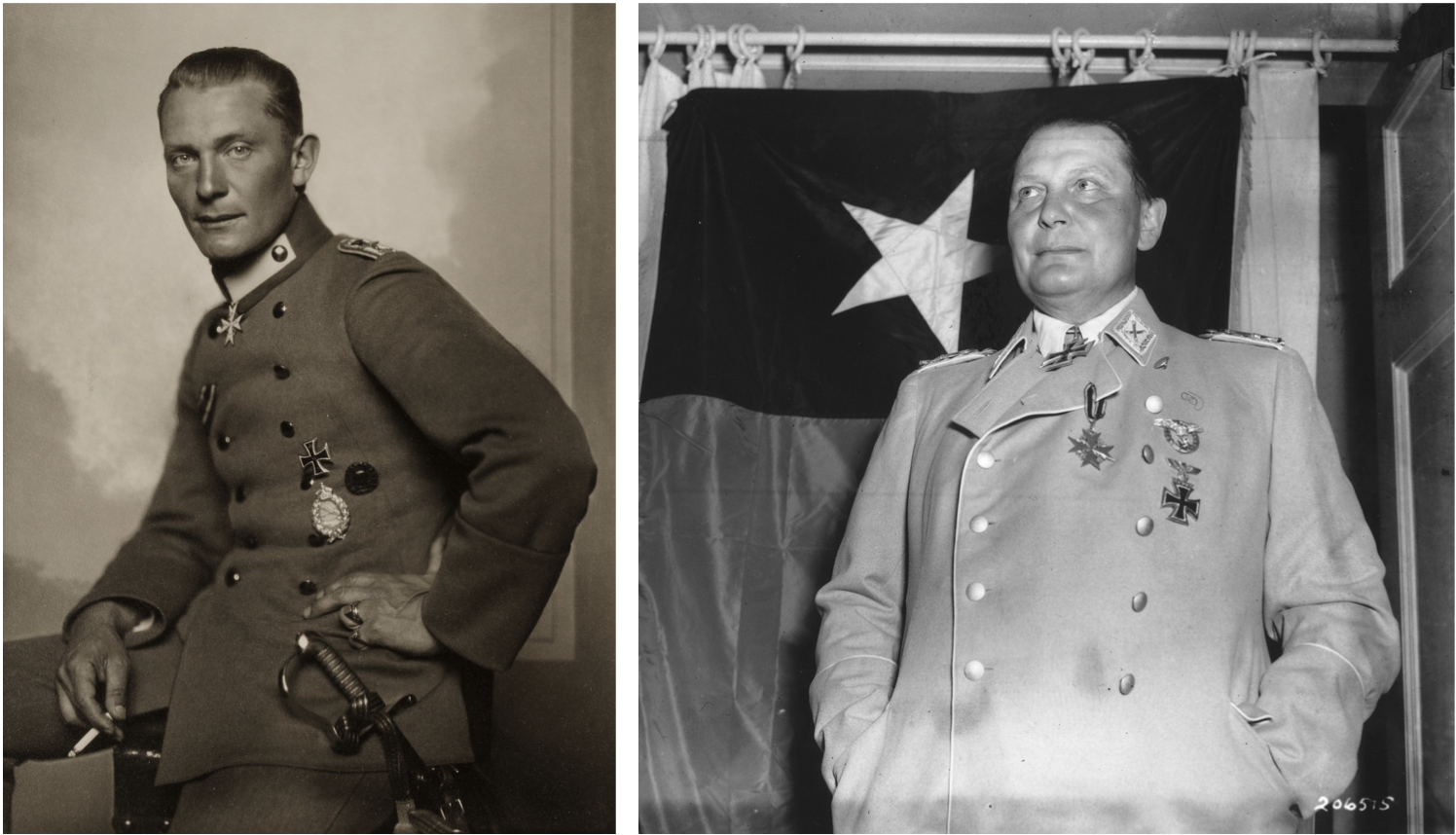

曾有著「希特勒接班人」名號的赫爾曼・威廉・戈林(Hermann Wilhelm Göring),其一生與德國軍事航空的興衰環環相扣,但在兩次世界大戰的評價卻天差地別。他在一戰時期身材壯碩精實,口條有理,行動大膽,曾經擔任里希特霍芬航空隊[1]隊長,威震四方,成為家喻戶曉的空戰王牌;在二戰時期卻轉變成一名沉癮嗎啡的猥瑣胖子,擔任空軍總司令的他不僅戰術思想老舊,還崇尚古老的騎士精神,並四處搜刮斂財,受到望尊自大、不切實際的批判。可以說,他的狂妄對二戰期間影響深遠,也是最終導致德國戰敗的主要原因之一。

很可惜的是,現今歷史研讀者總是著重戈林在二戰時期的齷齪,而不是前半生的光輝。今天就來和讀者們說說戈林前半生如何貫徹貴族的任性之道,從陸軍小卒變身王牌飛行員,最後成為納粹黨叱吒風雲的大人物!

貴族任性事件簿 1:來段正大光明的婚外情

1893 年 1 月 13 日,戈林出生於德國巴伐利亞馬林巴德療養院。相比其他納粹高層的血淚童年,戈林的孩童時期是十分平順的。戈林的祖上是一個延續百年的富家貴族,他的父親海因里希・恩斯特・戈林(Heinrich Ernst Göring)更是一位大官,曾於德國西非殖民地(現在的納米比亞)擔任行政首長,後被派至海地擔任總領事。

由於階級制度的影響,戈林的友人幾乎也是貴族出身,這使得戈林未來的從軍之路如同上了潤滑油般順利。 但,儘管出生在這麼一個富貴家庭上,奇怪的是,一向喜歡炫耀的戈林不僅很少吹噓自己顯貴的出身,也不允許別人談論他的身世,他究竟有什麼難言之隱呢?

原來,戈林的母親給老戈林戴了頂斗大的綠帽子。戈林出生的時候他的父親已經接近七十歲了,而母親法蘭齊斯卡・泰芬布恩(Franziska Tiefenbrunn)那時年僅四十多歲。兩人的年齡之所以相差如此之大,與貴族聯姻有關係,在很大程度上是重商主義與貴族精神相結合的產物,總而言之,雙方的結合,並不是因為純粹的愛,而是因為利益間的考量。

由於父親的年紀過大,母親對這個婚姻自然是不太滿意,平時喜歡趁著老戈林不注意尋找其他男人逗樂調情,戈林的父親有個好朋友名叫赫爾曼・艾彭斯坦(Hermann Epenstein),是個出身於柏林地主的猶太貴族,且還是普魯士皇室的御醫,頗具影響力。由於老戈林奔波於事業,無暇管理家庭,所以請艾彭斯坦擔任戈林一家子女的教父,沒想艾彭斯坦卻因此與泰芬布恩越走越近,甚至發生了戀情。

當他們的愛情公諸於世時,戈林的父親適逢人生低谷,因為被蓋上社會主義的帽子而被迫退休,每天浸泡在酒精裡麻醉自我,不但在面對妻子大剌剌的綠帽時坐視不管,小孩的教養也鮮少參與。因此,在戈林的成長過程中,對他影響最大的並不是他的父親,而是這位教父。

貴族任性事件簿 2:假裝自己活在中世紀

以古鑑今,繼父繼母大多不疼愛元配孩子,晉代的王祥、春秋的閔損、三皇五帝的舜都是有力的證據,然而這套規則卻不適用於戈林,艾彭斯坦最疼愛善於社交、具有冒險精神的戈林,時常帶著他四處遊玩,並賜名為「赫爾曼・威廉・戈林」,「赫爾曼」是艾彭斯坦的姓氏,而中間名的「威廉」則取自德皇威廉二世。話說這艾彭斯坦可真具有紳士風度,面對老戈林這位大情敵,卻保持著超乎的氣量,慷慨大方地提供一整座城堡給老戈林生活(別擔心,艾彭斯坦有一座更大的)。

艾彭斯坦是一位具有復古情懷的浪漫貴族,此時他已經進入退休階段,買下了位於奧地利山區的毛特恩多夫城堡(德文:Burg Mauterndorf),並耗費巨資將其修復如新。在這一畝三分地中,艾彭斯坦將自己視為國王,一切宮中儀禮都仿照封建時期,他的侍從人員被要求穿著中世紀的服裝工作,年幼的戈林因為艾普斯坦的溺愛,是唯一能無視城堡內繁複禮節的孩童,他時常在此東奔西跑、四處玩樂,後來戈林曾親切稱這座城堡為「我青年時代的城堡」。多數史學家認為,日後戈林對於奢華物品的嗜好,即是在這時期受教父的影響而來的。

戈林九歲那年被養父送入一所著名的寄宿學校。曾有一次作文課題目為「我最欽佩的人」,戈林寫了他的教父,由於教父是一位猶太人,戈林大大讚美了關於猶太人的各種習俗、基因性。不過由於當時歐洲已經盛行反猶主義,戈林因此遭到學校約談,還要他寫悔過書。同學也聞風而起,跟著欺負戈林,在他脖子掛上「我教父是猶太人」的牌子,戈林對此極為憤恨。在學校待了不到一年,便看準時機,打包行李逃離學校,返回教父的城堡。

學校給戈林留下對知識深深的厭惡感,以致後來對於舞文弄墨的文人感到十分厭惡,常將一句話掛在嘴中:「一聽到『文化』這個字,我就會去撥我的白朗寧。」(這句話是戈林最為後人所知的名言,然而他卻不是這句話的原創者。德國劇作家漢斯·約斯特在劇作《斯拉格特》第一幕中寫道「一聽到『文化』,我馬上伸手撥槍。」)

後來在教父的幫忙之下,戈林考入有「德國西點軍校」之稱的「利希菲爾德軍事學院」,沒想到生性調皮的戈林在戒律森嚴的普魯士軍事體制下混得得如魚得水。一年後,在學院最後階段的考試中,戈林取得了軍事訓練科目的最高分數,兩百三十二分,並在隨後獲得陸軍少尉軍階。

貴族任性事件簿 3:罔顧軍法也要追夢學飛

1914 年 7 月,隨著塞拉耶佛的幾聲槍響,歐洲各國間爆發了戰爭,開始了第一次世界大戰。當時年僅二十一歲的戈林並沒有加入航空隊,而是做為一員普通的陸軍士兵在法國境內邊緣作戰,與當時盛行的個人英雄主義不同,戈林不強調出風頭,而是擅長利用團體作戰來取得戰果。

在一次突襲當中,戈林的小隊靠著分頭包圍的方式俘虜了四名法軍士兵,因而獲得了二級鐵十字勳章。但陸軍生涯並沒有持續很久,隨後因為戰壕過於潮濕而得了風濕熱,被送往醫院療養。這是戈林人生的重大轉折點。

戈林住院期間,他的貴族朋友布魯諾・羅爾薩(Bruno Loerzer)趁著空閒時間前往醫院探望,並炫耀自己即將加入航空隊,現在正進行飛行訓練。隨著羅爾薩的繼續訴說,戈林眼睜得斗大,對於飛行隊充滿了憧憬,在羅爾薩推波助瀾之下,戈林交付了調遣的志願書,可是軍方卻拒絕了戈林的請求。

然而,生性叛逆的戈林又怎麼能放棄他的夢想呢?風溼熱的毛病治好後,戈林為了表示抗議,竟私自離開醫院,玩起了失蹤!當時已經成為飛行員的羅爾薩因為陰錯陽差的關係,並沒有收到觀測員[2],而戈林則在羅爾薩的掩護下,偷偷跑進航空員學校躲了起來,冒充羅爾薩的觀測員,坐上信天翁式觀測機觀測員的位置上,在羅爾薩的指導下進行飛行訓練。

不久後此事被軍方發現,照著當時軍法,戈林本該被處以死刑的,但由於他是貴族後裔,僅被判處拘留於兵營 21 天,然而戈林的教父不知從哪聽來這則消息,利用身為普魯士皇室御醫的崇高地位找到了第五集團軍司令威廉王儲(德國末代儲君),讓他親自頒予特赦令,還順利使戈林轉進航空隊單位派遣至第五集團軍下的第二十五野戰航空營,正式成為了羅爾薩的觀測員。

貴族任性事件簿 4:不怕死才能當王牌飛行員

1915 年春天起,羅爾薩與戈林的飛機開始進入戰場執行傷亡率相當高的偵查任務,為了讓偵查照片得以清晰,兩人必須在到戰場後降低高度、速度至防空炮能夠輕易擊落的狀態。不僅如此,由於當時的觀測技術並不成熟,戈林還必須在沒有任何降落傘、保護繩一類的保護措施下(當時並沒有大量裝備),於左右晃動躲避砲火的飛機上站起來拍照。還好,戈林兒時曾迷戀於爬山,高海拔的致命缺氧對他並不算什麼,因此得以在高空上靈活作戰,不只命保住了,還成為一名拍攝多張高清晰照片的優秀觀測員,不久後威名在軍中遍地發揚,還被取了個「飛天鞦韆」的美名。

1915 年 3 月,羅爾薩與戈林兩位搭檔在砲火最密集的凡爾登要塞,拍出了高清晰照片,一同被第五集團軍司令威廉王儲授予一級鐵十字勳章,比希特勒早了兩年。戈林並沒有因此滿足,他通過進修,終於如願當上戰鬥飛行員。這是戈林一戰身分的又一次蛻變,但一開始的戰鬥飛行員歷程卻不是一帆風順。

早期在空戰中,戈林所操縱的飛機被一台英國的重型轟炸機打得體無完膚,硬拖著身體的重傷以及冒煙的飛機逃離戰場,光是療傷就脫離了戰場約一年之久。在這一年間的休息中,戈林發現僅靠著信天翁戰鬥機的兩把機槍是不夠的,只得仰賴團體作戰,他開始著手研究團隊作戰戰法。

重返戰地後,戈林在一次次的行動中履立戰功,飛行技術和戰鬥素養也開始穩定提升。他的戰鬥技巧與鬥志開始獲得多方的認可,不只贏得「鐵人赫爾曼」的美稱,就連德皇威廉二世都聽聞了戈林的威名,親自頒予藍色馬克斯勳章。最終,戈林被選中成為德國王牌飛行中隊隊長。

貴族任性事件簿 5:一戰輸了也不投降

1918 年 7 月 7 日,戈林被任命為德軍最強飛機聯隊──第 1 戰鬥機聯隊的隊長,也正是大家口耳能祥的「里希特霍芬聯隊」。此聯隊長期由外號「紅男爵」的曼弗雷德・馮・里希特霍芬男爵(Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen)擔任隊長,他擁有擊落 80 架敵機的戰績,是當時擊落數量最多的戰爭英雄,可惜在一場作戰中因流彈而墜機戰歿。依照德意志飛行員的傳統,向來以擊落數作為平對一位飛行員的好壞,擊落排名基本決定了一個人的官職升遷之路,「里希特霍芬聯隊」的繼承者如無意外,將由烏德特(Ernst Udet,62 架)或埃里希・羅溫哈特(Erich Loewenhardt,53 架)繼任。

可是,聯隊長的職位,最終落入了戈林名下。戈林的戰鬥機生涯共擊墜了 22 架敵機,雖然已經稱得上是王牌,但相比於隊上的諸多王牌,又顯得不足。不過,航空兵的上級認為擊落數是一回事,團隊合作性又是一回事了,戈林注重與飛行員的配合作戰,而非追求個人的累計戰績,是不二人選。其次是戈林是作戰風格與里希特霍芬相當相似,他的戰爭理念往往充斥紳士尊嚴,1917 年 6 月,戈林曾在一場於德國佔領區內的空中激戰中,擊落了一名澳洲飛行員法蘭克·斯里,戰鬥結束後他親自來到戰俘營,將自己的鐵十字勳章摘下送給對方,已示尊敬。

當戈林正式聯隊隊長時,德軍的戰局已經徹底惡化,龐雜的後勤壓力與不斷的人員傷亡,無時無刻衝擊著聯隊。 1918 年 9 月,戈林的副官在日記中寫道:「(局勢的)緊張也在戈林中尉的臉上表露無遺,他的容貌轉為消瘦和嚴峻,我們全體人員亦然。」德國的戰爭頹勢不可逆轉似乎已成定局。

11 月初,一通不尋常的電報從司令部打來:「戰爭結束了!立即調派全體里希特霍芬聯隊飛往斯特拉斯堡向當地的法軍投降。」戈林悲憤至極,不願投降,反飛向德國的一座南方小鎮,在降落時故意將飛機著陸失敗,把各機摔成一堆廢鐵,作為對協約軍的最後反抗。戰爭結束,戈林的戰鬥機生涯共擊墜了 22 架敵機。

貴族任性事件簿 6:一邊屠殺一邊救人

在里希特霍芬聯隊解散的典禮上,戈林舉起覆滿烈酒的玻璃杯,哽咽道:「現在的德國只剩下蒙塵的名聲、被人遺忘的記錄、受人嘲笑的軍官,但自由、正義以及公理的力量將獲得最後的勝利。我們將同企圖奴役我們的勢力作鬥爭,最終也將獲得勝利。里希特霍芬聯隊則將會發揮它們無論是在戰時還是在和平時期所具備的資質與榮耀。我們的時代將再度來臨,諸位,乾杯吧!為了祖國!為了里希特霍芬聯隊!」

戈林將手中的酒一飲而盡,並將玻璃杯擊碎,其他隊員跟著照作,並一起悲傷地痛哭。戈林終其一生都未曾忘記過他的隊友們,除了在成為達官貴人後曾將烏德特和卡爾-海因里希·博登沙茨(Karl-Heinrich Bodenschatz,曾擔任馮·里希特霍芬的副官)升至將官外,1943 年時,其中一個前猶太隊員遭到蓋世太保所拘捕,戈林隨即冒險將該人救出、置於個人保護下。

戈林在猶太人方面是抱持著民族主義以及機會主義的混合體,在飛黃騰達後,他既捨不得先前並肩作戰的猶太人好友遭受屠戮,卻可以為了功名利祿而簽署、默認屠殺猶太人的協定,同時又收留猶太人人才讓空軍持續壯大,如同納粹唯一一位猶太元帥埃哈德.米爾希(Erhard Milch),正是受到戈林保護才保住了烏紗帽。

或許正如馬修・庫珀(Matthew Cooper)所道:「戈林這個人有如一個謎,他身上有著許多英雄和惡棍的本質,是一位融合諸多矛盾的人物,他既懶散又充滿衝勁、既清楚現實又懷著浪漫之情、既殘忍又和藹可親、既怯懦又勇敢、既文雅又粗魯、同時有著精明、自負、幽默、冷酷等諸多特質,令人揶揄與厭惡。」

[1] 一次世界大戰時,德國著名的王牌航空隊,曾長期受有著「紅男爵」稱號的里希特霍芬(Wolfram Freiherr von Richthofen)指揮而聞名於世。

[2] 一戰飛行觀測員多半坐在飛機副駕駛艙,擔負着巡護飛行、偵察敵情等重要任務,是敵情第一手資料的提供者。