埃及,中國史料稱之為「密失兒」(Mișr),是否為「阿拉伯國家」?埃及人講阿拉伯語嗎?埃及是伊斯蘭國家嗎?這是個人常聽到的問題。

十四個世紀以前,阿拉伯人(閃族)未進入之前,這地方曾經是「法老人」的國家,西元四世紀時變成東羅馬帝國的屬地。西元七世紀中葉之後,阿拉伯穆斯林將此地區變成「伊斯蘭境域」(Dar al-Islam),《古蘭經》語言的阿拉伯文遂成為此地區的官方語言至今。現代西方人將之視為「中東地區國家」。以上的歷史背景是非埃及人想理解這個國家目前的問題時所必須先釐清的。

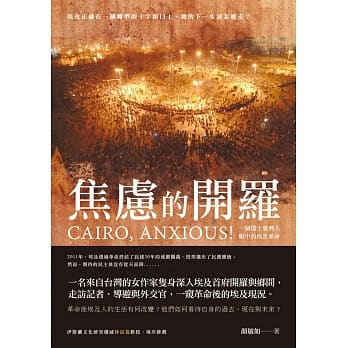

「中東國家」(或伊斯蘭世界)的社會、政治、經濟、文化等狀況對臺灣國人而言,總是具有遙遠之感。隨著旅遊的開放發展,國人對此地方不再那麼陌生;然而,對這國家當前所面臨的問題所能掌握的資訊卻不是那麼客觀。「中東問題」或現代「阿拉伯」國家的走向與內部政治、經濟、宗教的問題,若無親臨其境,是無法體驗理解的。顏敏如的《焦慮的開羅:一個瑞士臺灣人眼中的埃及革命》,是她親臨埃及,深入探訪的一手資料。而她對埃及這個國家的見解更提出了大的空間,讓讀者去深入思索其問題所在,當然也刺激讀者去研究「中東」的現代史。

所謂的「阿拉伯之春」(此用詞有待商榷)雖然爆發於突尼西亞,事實上,其火種醞釀自埃及。

「埃及」自脫離「歐斯曼帝國」(the ‘Uthmānlıs, 1281-1924 AD)之後,歷經歐洲的間接殖民,方獨立為現代的「民族國家」。獨立後,整個國家的發展就一直陷入宗教與政治衝突的漩渦中。以前是「政教合一」的「伊斯蘭國家」;獨立後,則有人主張「政教分離」的世俗化政治制度方能跟上西方的腳步,發展成「現代文明國家」;但也有人不如此認為。

世俗化主義者(Secularist)往往垢病腐化的宗教乃國家不振的主因;而伊斯蘭主義者(Islamist)則辯稱過去的十四世紀裡,伊斯蘭國家的發展,宗教與政治不是相輔相成嗎?

西方的政教分離是理性主義發展的結果,但是在伊斯蘭史上,理性主義一直不缺席,它是宗教學者或是知識份子賴以對政治統治者監督的原則。過去的歷史中,宗教與政治總是維持平衡狀態,更何況,中世紀伊斯蘭輝煌文明的發展也是以理性主義為主導。當宗教學者或知識份子失去理性主義時,隨之而來便是政治與宗教的衝突;相對地也影響了「伊斯蘭律法」(al-Sharī‘ah)的正常運作,甚至經濟的發展。

今日,埃及的西化者(或世俗化者)效法土耳其的「凱末爾主義」(Kemalism),試圖將宗教侷限在私領域中,擬將埃及「歐洲國家化」。可笑的是,土耳其至今仍無法加入「歐盟」,成為「歐洲國家」。「凱末爾主義」歷經半個世紀,已經見證了其為不可行而失敗,畢竟歐斯曼帝國七個世紀的伊斯蘭傳統與文化是無法拋棄的。

事實上,伊斯蘭社會建立至今已超過十四個世紀,宗教與政治無法完全彼此排除取代之。受到刻板印象影響,西方人總是將伊斯蘭視為落伍,阻礙現代國家發展的絆腳石,因此鼓吹穆斯林要走西方「世俗化民主」路線。《古蘭經》、聖訓一直是穆斯林社會價值觀、秩序維持的準繩;卻也沒有明文規定穆斯林國家應該採取何種「政治體制」,但原則是不能背離「真主之道」(或稱之為「伊斯蘭律法」)。

近一、二十年來,重要的埃及穆斯林思想家、宗教學者如優素夫.格爾達威(Yusuf al-Qaraḍawi),已經開始思索如何在「西方世俗民主」與「伊斯蘭傳統」取得平衡,而發展出「中庸之道」(Wasaṭiyyah)的伊斯蘭體制。宗教之所以為人垢病,主要原因是它淪為政治的工具,而非監督政治的利器。一些穆斯林國家統治者將宗教作為箝制人民生活、思想的工具,導致「伊斯蘭」被與「恐怖主義」作連結。埃及的政治制度,至今仍是寡頭政治,離不開軍人的控制,這也是大部分穆斯林國家的問題;而有多少人理解這是歐洲殖民統治的後遺症呢?

「伊斯蘭與婦女」一直是西方女性主義者喜歡辯論的議題,而顏敏如的書也有不少篇幅討論它。究竟伊斯蘭經典如何看待婦女之地位、權益呢?恐怕很多討論者並無深入去研究。

人的被創造一開始就沒有所謂性別、權益的差別待遇;但是為何總是有人(不論是西方人或是穆斯林)認為伊斯蘭沒有善待婦女。這是一個不易解決的問題,一切得回歸歷史與父係社會的主宰性,以及經典的詮釋與律法的應用。歷史上,穆斯林婦女的被壓抑實起自於穆斯林父係社會的壯大,男性宗教學者掌控了經典詮釋大權。前面提及,非理性的宗教學者往往偏頗地詮釋經典、法規,導致婦女地位、權益的受損。

不過,婦女權益的不彰並非只有伊斯蘭社會的現象,即使已開發國家,亦有這種問題存在。穆斯林婦女對其權益的看待與爭取,取決於她們如何以經典的詮釋來抗衡傳統父權主義者對經典詮釋權的壟斷。婦女往往會有「職業婦女」或「家庭主婦」之選擇的問題。男女之間所講求的是「對等」,身體結構的差異無法使得男女之間有「真正的平等」。「男主外,女主內」是伊斯蘭傳統所強調的,主張男女關係是「分權」,而非「搶權」,是「對等」的。不少穆斯林婦女寧可選擇作為「家庭主婦」,主導家務,培養健全的下一代;而不是離家與男人爭工作、地位。

過去,穆斯林的社會地位,往往以對「真主」的虔誠度作為判斷標準;而現代則以財富、權位為依據。以前受到西方殖民的影響,穆斯林婦女的解放是脫掉 Hijab;最近二、三十年來,相當多的穆斯林婦女紛紛穿上 Hijab,這又該當作何解釋呢?西方的美學是外顯的,因此女人試圖展現胴體線條之美以取得認同,但穆斯林婦女則未必採用此價值觀。伊斯蘭內隱的美學使得婦女穿上適合當地氣候、環境的服飾。簡言之,穆斯林婦女權益的保障,並非只做外在的訴求,而是其身心靈的自我捍衛。

宗教衝突是人類文明發展過程中常見的現象,也被視為文明衝突的主因。從歷史得知,絕對的一神信仰與偶像崇拜是無法相容的。伊斯蘭建立之初,對其他一神信仰採包容態度,阿拉伯人(閃族)早在伊斯蘭建立之前即有部族信仰基督教、猶太教,或其他「類一神信仰」。

今日,這三種一神信仰者之間的衝突與迫害實為政治問題。在埃及,科普特(Coptic)基督教徒從十四世紀前的多數,至今淪為少數宗教群體,其原因相當複雜。歐洲基督教徒殖民伊斯蘭國家時,就不斷強調基督教信仰的優越性;而歐洲民族主義與世俗化主義的引入中東或其他殖民地,使得在地的基督教徒對其國家文化的認同更導向歐洲。埃及的基督教徒其祖先未必是阿拉伯人,但是經過阿拉伯穆斯林的統治後,早已被阿拉伯化,久而久之,因為阿拉伯語文的使用,他們也變成「阿拉伯人」。這種現象在巴勒斯坦亦然。

在埃及,今日穆斯林的迫害科普特基督教徒,基本上並非教義上的衝突。基督教徒之不容於激進穆斯林眼中,是穆斯林對經典的無知;然而,究竟有多少穆斯林真正理解經典之教義?迫害基督教徒對激進穆斯林而言是一種政治手段,一種奪權建立威權的藉口。「大眾是盲目的」,這使得政治人物有機可乘,利用人民的無知去迫害異己,不幸的是,基督教徒卻成為政治鬥爭的犧牲品。

而無可否認的是,一些西方國家偏袒穆斯林國家中的基督教徒,更是激化了穆斯林對其基督教徒同胞的歧視;有些穆斯林更是無法忘懷歐洲殖民政府協助基督教會在殖民地的傳教與擴展,試圖解構伊斯蘭社會。埃及的宗教衝突問題並非特例,解決之道是透過對話,以國家多元意識來解決問題,更何況《古蘭經》也強調人類社群的多元性。

顏敏如的埃及行紀雖然字數不多,但卻是「醒人」與「省人」的著作,其所提出的問題與見解相當有價值,值得穆斯林與非穆斯林深入思索,特別是華人。她的有些觀點與詮釋雖非定論,但至少是以理性的態度去處理問題,其客觀性當然是存在的,這不像有些人一相情願的誤信與批判。認識顏敏如已經好幾年了,這幾年來她持續地關注、觀察伊斯蘭世界的問題,她對這些國家的評論更具洞見。

顏敏如是「臺灣華人」,也是「歐洲人」,她的觀點亦東亦西,是國際的。其書的描述埃及不是第一線記者的報導,她的文字讀起來輕鬆,具感性。故特此為序,感謝她提供華人讀者更具思考性的觀點。

(作者為國立成功大學歷史學系副教授,伊斯蘭世界之宗教、歷史、文化研究者,曾任「臺灣伊斯蘭研究學會」第一、二屆理事長。)

文明古國正面臨空前挑戰……

埃及────這個以金字塔與觀光業聞名於世的古老國度,

會不會像她的鄰國敘利亞與利比亞一樣,

因過度分裂而成為孕育極端主義的溫床?

《焦慮的開羅》截水斷流,

反映了埃及革命前後的側景與背影,

述說了一部分埃及人對未來的擔憂與盼望。

真正的埃及有如尼羅浩蕩,它的宏偉壯大,它的無邊傷痛,

與任何國家民族無異,需要更多更細地了解。