1927 年,在石川欽一郎、鄉原古統、鹽月桃甫與木下靜涯等日籍畫家、教師與民間美術愛好者的推動下,促使臺灣教育會開辦了臺灣的美術展覽會(臺展),高舉著「提高島內美術水準」的大旗,在為臺灣總督府宣揚文化與教育政策的同時,也為臺灣美術史掀起了另一段篇章。

一、臺展、府展與殖民地的想像

臺灣美術教育與臺展的初創

在談臺展之前,我們不妨先來談談日治時期的美術教育與推廣。日治時期的臺灣並沒有美術館、美術專門學校等官方專門推廣、教授美術的地方。臺灣人唯有在學校裡一周僅僅幾個小時的繪圖課,才能夠在教育體系中接觸到美術。教授繪圖的多是日籍老師,前述的石川欽一郎、鄉原古統、鹽月桃甫等人,除了是籌辦臺展的發起人,他們也在學校裡教授繪圖,當時提攜的學生,日後也都活躍於臺灣畫壇與臺展之中。

入選臺展的不二法門:寫生、地方色

言歸正傳,當臺展的作品徵選開始,藝術圈的各路好手便磨「筆」霍霍、準備各展身手,但參賽前還是須瞭解遊戲規則才行。第一屆臺展公布了徵選類別,只有東洋畫、西洋畫兩部門。西洋畫是指油彩、水彩等西式繪畫技法;東洋畫則是含括了傳統水墨與日本畫。

儘管東洋畫涵括傳統水墨與日本畫兩類別,但令人訝異的是,第一屆東洋畫部入選的作品,卻將傳統水墨排除在外。講到這裡,眾人不免疑問:讓臺展三少年之一的郭雪湖初露頭角的《松壑飛泉》不是傳統水墨畫嗎?就讓我們仔細觀察這幅作品:

此幅作品乍看與傳統水墨畫中描繪的景色無異。畫面分為近、中、遠三景,遠景以高聳山林群繞,山壑間亦有飛瀑留下,以留白營造水氣氤氳。中、近景則有松林長於谷間,潺潺流水於其間流過……

且慢,從其中我們還可以看出一些端倪。

在構圖上,此作放棄傳統水墨中的「高遠」、「深遠」的多視點構圖,縮短了長寬比之「長」。而山石描繪卻特別表現物體肌理,刻意凸顯物體明暗的效果,呈現出強烈的「寫生」意味,被普遍認為是受評審欽睞的原因。

「寫生」的概念,是在日本殖民臺灣後所引進的是新式美術教育,有別於傳統學習水墨畫的臨摹。當時評審員甚至指出,所有因襲傳統繪畫,毫無創意的、臨摹之作品,是難以入選的。由此我們可了解「寫生」這一概念的重要,是搶下入選臺展門票的不二法門之一。至於另外一個不二法門,則是臺展所強調的「地方色」。

「於是美術展新成,可為本島文化興隆取資之助。顧本島有天候地理一種特色,美術為環境之反應,亦自存特色固不得言。……」

當時總督上山滿之進在首屆臺展的開幕會上,對著與會來賓如此說道時,似乎也為臺展日後的走向定了調。如何呈現「本島天候地理之特色」,成了藝術家們共同的課題。

如何展現臺灣島上的特色?外國人(或殖民政府、日籍評審委員)又會想看到怎麼樣的臺灣?這樣的問題對於現今的我們來說並不難思考,大概近似於「如果外國人造訪臺灣,會想讓他們看到什麼?」如何滿足他們的想像?臺灣的山川風景、人物形象(原住民、客家人、漢人)、民間習俗、傳統信仰,這些極富「臺灣味」的元素,紛紛成為「地方色」的入畫題材。

讓我們再舉郭雪湖的作品為例吧!1930 年入選第四屆臺展的《南街殷賑》,便以濃厚的漢人生活風情吸引了眾人的目光。畫面中描繪的是中元普渡前,臺灣民眾至大稻埕南街採買的生活場景。畫家將高聳的洋房、林立的店家招牌、衣著傳統漢服的行人與車水馬龍的人潮,櫛比鱗次地安排進畫面中,營造出豐富且熱鬧的氛圍。看看畫裡右下角的大稻埕信仰中心──霞海城隍廟,又有「慶讚中元」的大旗橫掛上頭,好不熱鬧!

在日本人眼中,大稻埕中一直是充滿本島特色的地方。就在這幅作品完成後的5年,臺灣始政四十周年記念臺灣博覽會,便因為大稻埕的漢人聚落所呈現的熱帶風情,而將「南方館」的會場設於大稻埕。我們甚至可以說,該作描繪的漢人生活,正契合了日本人對殖民地的想像,並且滿足了欲窺探島內人文風景的眼睛。

從「被審查」到「審查」

當畫家們努力追隨臺展「寫生」與「地方色」的訴求為目標時,臺灣美術展覽會也在報章雜誌、學校課堂的宣傳下成為一年一度的藝壇盛事。越來越多臺人畫家如林玉山、陳進、郭雪湖、呂鐵州等在臺展中一展長才並獲得肯定。原先的日籍審查員決定褪下要職時,過往活躍於臺展或藝壇的傑出臺籍藝術家便也隨之列席於審查員名單中。

如石川欽一郎在第六回臺展結束後辭去審查員時,便由其弟子廖繼春任職,雖然未參與過臺展,但他在藝壇的表現也不容小覷;而鄉原古統的女弟子陳進亦於第六屆臺展以審查員資格參與。但挑選審查員可並不是一件容易事,甚至可從選角看出背後的意圖。

有人問道:同樣都是石川的弟子,同樣畢業於東京美術學校、甚至參加過帝展的陳澄波為何未擔任審查員,最後卻選擇了廖繼春擔任審查員?研究指出當時的陳澄波人已經到了上海,並於 1929 年參加中華民國第一回「全國美術展覽會」,又前後擔任「福建省美展」、「全國美展」的審查委員。對臺灣總督府而言,顯然在殖民角色的考量下,絕對不是首選;反而前述兩位畫家,除了與日籍審查員為師生關係之外,也被認為是由早期臺灣美術教育所培育,畫壇中十分活躍的新一代畫家。從這樣的細節中,我們可以看到當局挑選審查員的顧慮。

隨著臺展一屆一屆的舉辦,發展也越漸成熟完備。直到 1937 年因盧溝橋事變停辦一回,隔年將業務移轉至臺灣總督府,之後便稱為「府展」。1938 年府展開辦,在制度、主張方面大抵謹守過往臺展的基本原則,並且因為戰爭時期的影響,府展也被納入皇民化的範疇之中,加強了意識形態的灌輸,要求表示「時局色」的呼聲時起,作品的藝術表現也逐漸趨於保守。直到至1943年,府展在面臨戰事激烈的影響也隨之落幕。

二、戰後藝壇的紛擾與全省美術展覽會

沉寂畫壇漸起生機

1945 年,當日本天皇「玉音放送」宣告戰爭結束時,臺灣的藝術家們,也如同一般民眾,面對回歸中華民族而感到狂喜。藝術家與許多社會菁英對新的政府懷抱著希望與期待,並熱衷參與公共事務。但在戰後經濟的凋蔽與困頓,使得畫家們有著壯志難伸的感慨。

殊不知,一位音樂家的介入,意外地促成了日後的「臺灣省全省美術展覽會」。這個音樂家,是當時的臺灣省交響樂團團長,也是少將參議的蔡繼焜。

蔡繼焜於一次拜訪楊三郎夫婦的機遇中,聽著楊三郎之妻許玉燕娓娓道來日治時期臺灣藝術的蓬勃發展,大為所動,更認同應該設法恢復「官展」的想法。他向陳儀引薦楊三郎,並獲得贊同,賦予楊三郎和郭雪湖「文化諮議」的頭銜,開始籌辦全省美展。

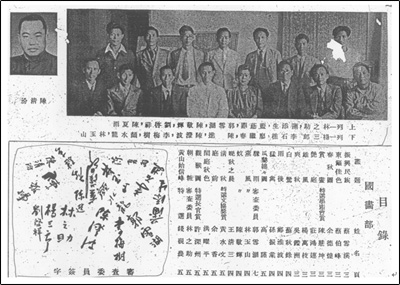

一想到戰後沉寂的畫壇又可恢復生機,楊三郎大為振奮,以老友「臺陽畫會」成員為班底組成籌備委員會。在 1946 年所公布的「臺灣全省美術展覽會章程」和籌備委員會的組織章程中,我們可以發現,委員們不但沒有支領薪水,甚至還需打點作品徵集與展覽的各種事務,親力親為。更讓人感動的是,林玉山、陳進、郭雪湖、廖繼春、顏水龍、陳澄波等日治時期從「臺展」、「府展」、「帝展」等官展體系發跡的藝術家們,在省展中也躍升為評審委員。

除此之外,省展的形式與規則,多承襲日治時期的官辦美展。在徵件類別中,將「東洋畫部」更名為「國畫部」,與「西洋畫部」、「雕塑部」三部並列。此次將過往臺展、府展未設置的雕刻部門納入省展的範疇,可謂意義非凡。

二二八風暴與藝術家們的五味雜陳

1947 年初的二二八事件震撼了全臺,時任省展審查員與嘉義市議會參議員的陳澄波也命喪槍下。

同年 10 月的省展,仍有三幅風景作品以陳澄波的名義提出,只不過在作者介紹的欄位中,卻只留下了「前任審查員(故)」的字樣,令人不勝唏噓。對比同屆展出李石樵的《建設》描繪本省、外省共同打拼的精神,顯得受難者的無辜。

可想而知,二二八事件以後我們再也無法看到陳澄波穿梭於藝壇的身影,從許多藝術家的作品中,我們也不難看出此次事件造成的影響。

例如,李梅樹在二二八事件過後的作品〈春滿〉(或名〈白衣少女〉)中,身穿白色上衣的女子面容凝重,胸前捻著一朵白蘭花,另一手下垂握著凋零的花枝,研究者指出這似乎隱喻著生命的凋零,李梅樹另也一反過往落款西元年的習慣,刻意以「民國三十七年」的字樣落款,似乎帶有某種隱喻的紀錄。過往總是進行較具社會寫實創作的李石樵,此後再也沒有出現巨幅作品。

三、尾聲

從歷史的後見之明來看,儘管歷經政治上的變異,許多在日治時期受過美術訓練的臺灣人依然期望運用自我專業來刻畫時代的印記,然而在「去日本化、行中國化」政策底下,許多前輩們背負上「奴」、「毒」等罪名,在歷經二二八事件後,社會長期以來各種不公平的現象終究被凸顯了出來,也再一次替臺灣美術界蒙上了一層陰影。

從過往到現在,各種官辦美術展覽不僅僅是藝術家們發光發熱的舞台,亦是政府宣揚文化政策的重要媒介,然而展覽會中呈現出來的「美」究竟帶有什麼樣的歷史脈絡,就留給觀者自行想像了。

-

文貞姬著,李定恩譯,2015,〈金剛山、圓山、樂土之表象:論東亞殖民地官設展覽會〉,《現代美術學報》第30期:頁63。

林曼麗,2000,《臺灣視覺藝術教育研究》,臺北市:雄獅。

夏亞拿,2012,《暗潮洶湧的藝壇:戰後初期台灣美術的動盪與重整(1945-1954)》,國立臺灣大學藝術史研究所碩士論文。

黃瑩慧,2008,〈風景內外〉,《歷史文物》第18卷第3期:頁24-35。

臺展資料庫,〈南國美術殿堂──台灣展傳奇〉,資料來源:http://t.cn/EzUmdla(瀏覽日期:2018年10月17日)

蕭瓊瑞,2008,〈在素樸與典雅之間──郭雪湖獨特的生命與畫風〉,《歷史文物》183,頁6-17

蕭瓊瑞,2013,《戰後臺灣美術史》,臺北市:藝術家。

謝里法,〈從第一屆全省美展創立過程探討終戰後臺灣新文化之困境〉,發表於網站「臺灣省政府全省美展數位美術館」,資料來源:http://subtpg.tpg.gov.tw/web-life/arts/content1.asp(點閱日期:2018 年 10 月 16 日)