蝴蝶和蒼蠅有什麼區別?哈洛(Harro)說:「蝴蝶不像蒼蠅那樣在房間裡長大。」這是哈洛的一次智力測驗,而他選擇談論蒼蠅:

牠有一個全然不同的發展歷程!蒼蠅媽媽在地板的細縫裡產下很多很多的卵,幾天後蛆就會爬出來。我曾經在一本書裡讀到這個關於地板的說法──我一想到就會笑個半死──從這個小縫裡往外探是個什麼模樣?一個巨大的腦袋,小小的身體,大象一樣的長鼻?過沒幾天,牠們把自己包在繭裡面,然後就會突然冒出一些可愛的小蒼蠅。

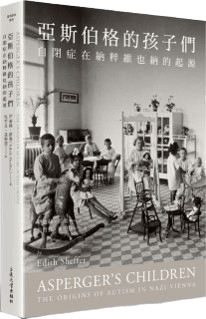

哈洛和其他孩子在一個房間裡長大,他們也像繭一樣養在維也納大學兒童醫院(University of Vienna Children’s Hospital)漢斯・亞斯伯格(Hans Asperger)的矯治教育診所(Curative Education Clinic)裡。他們就像形狀奇特的幼蟲,冒了出來。他們的特殊差異在第三帝國(Third Reich)愈加引人反感,而病房裡的醫生和護士們正努力培養這群孩子。亞斯伯格認為,只要有適當的「理解、愛和引導」,他們就能「在社會群體的有機組織中找到自己的位置」。

亞斯伯格說,他重視他所治療的孩子們的獨有特質,會根據他們的個別需求訂製他的介入方式。他有一套整體性的方法。孩子們在優雅開放的韋德霍夫病樓(Widerhofer Pavilion)參與一系列從體育、戲劇到音樂的活動。亞斯伯格和孩子們坐著,彎起高大的身軀,以同樣的高度跟孩子們互動。他以專注的目光,把他們行為的各種面向記錄在他的博士後論文中。哈洛是他的新診斷──自閉精神異常(autistic psychopathy)──的案例研究之一。

哈洛的學校把這個男孩轉介到亞斯伯格的矯治教育診所進行評估。該機構的報告宣稱,這名八歲半的孩子很少遵從對他的要求。哈洛反駁而且抱怨說,他沒做作業是因為功課「太笨了」。他遭到同學們的嘲笑,還因為一些瑣碎小事打傷了其他男生。據說,哈洛甚至在上課時爬行,並做出「同性的性行為」。他的老師強調,這男孩有能力表現優異,「如果他想要的話」。可是,哈洛每個科目都不及格,而且還留級。

他很難接受測試,在一般的任務中經常不合作,也表現不佳。在某些領域,哈洛展現了超出他年齡的技能。例如,在數學方面,他用自己的方法解題。47 減 15 等於多少?32──「要麼加 3,而且把 3 加到應該要去掉的東西上,或是先去掉 7,再去掉 8」。亞斯伯格將這種「非凡的獨創性」視為許多這類男孩身上擁有「特殊能力」的證據。

在亞斯伯格看來,問題在於哈洛沒有社交感受(social feelings)。亞斯伯格說,哈洛在一個群體中我行我素,在病房裡「從來不表現得溫暖、信任或有活力」。哈洛抗拒「日常生活中重要的社交習慣」。他不和其他孩子一起玩,大部分時間都在角落看書,一副漠不關心的樣子。當他被取笑時,亞斯伯格認為哈洛「缺乏幽默感」。他「眼神茫然」,「面部表情和手勢很少」。

亞斯伯格判斷哈洛表現出自閉精神異常。但哈洛的智力讓他落在自閉範圍中「有利」的那一端。這意味著他有接受矯正以及參與社群的能力。像哈洛這樣的兒童可以接受「社會融入」(social integration)的指導,而且在專業技術的職業方面具有「社會價值」。亞斯伯格寫道,這些有前途的孩童所需要的是針對他們的認知和情感發展進行個別化照護的培育。他同情他們所面臨的障礙,擁護他們的潛力,並讚揚他們的獨特性。

這就是亞斯伯格在當今的仁慈形象。但這只呈現了亞斯伯格所從事工作的一個方面。亞斯伯格確實支持他認為可以教導的孩童,為他們的障礙辯護,卻不理會那些他認為更為殘疾的孩童。在第三帝國,貶負的聲明(deprecatory pronouncements)可能就是一道處死裁決。事實上,亞斯伯格的鑑定中有些就是處死裁決。

雖然哈洛通過了亞斯伯格的檢測,但亞斯伯格給這男孩自閉精神異常的標籤仍然是貶抑了他。亞斯伯格堅稱自閉的兒童「並沒有真正融入這個世界」,看起來就像「從天上突然墜落而來」──但哈洛並非真的突如其來。就像蒼蠅一樣,他只是自行其道。哈洛解釋說:「蒼蠅的技巧高明許多,牠們會爬上光滑的玻璃,也能爬上牆⋯⋯就在昨天,我看到牠的腳上有很小很小的爪子,末端有細小的鉤子;當牠感到自己滑了,就用鉤子把自己鉤起來。」

不過,本書不是關於某個男孩的故事,也不是去探討落在亞斯伯格的自閉範圍中比較幸運那端的孩童。這本書是關於所有面臨第三帝國診斷政權(diagnosis regime)的兒童,而納粹的精神醫學又是如何鑑定他們的心智,以及如何決定他們的命運。診斷反映了一個社會的價值、關切與冀盼。這本書揭開自閉症的發源所處的噩夢般的脈絡,也揭露出現今看來頗為獨特的觀念是如何由它所在的社群所形塑出來。亞斯伯格對自閉精神異常的診斷乃源自於第三帝國的價值觀和制度。

自閉症一詞是 1911 年由瑞士精神科醫生尤金・布魯勒(Eugen Bleuler)提出的,他用這個詞來描述那些看起來與外界隔絕的思覺失調症患者(schizophrenic patients)。亞斯伯格和奧地利出生的同事李奧・肯納(Leo Kanner)是第一批將自閉症一詞引介作為獨立診斷,來描述某些社會退縮特質的醫生;其他人也曾描述過類似的兒童,但稱他們為類分裂(schizoid)。多年後,一群精神科醫生開始關注那些把自己隔離於他人和周遭世界的兒童,並發展出一些不同的術語來對他們進行分類。

肯納,當時以美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)為研究基地(他在那裡被視為美國兒童精神醫學之「父」),於 1943 年發表了他研究自閉症的論文〈情感接觸的自閉障礙〉(“Autistic Disturbances of Affective Contact”)。同年,在維也納,亞斯伯格發表了他的博士後論文〈兒童時期的「自閉精神異常」〉(“The ‘Autistic Psychopaths’ in Childhood”),並於 1944 年出版。肯納描述了他認為頗為相似的兒童。

在他看來他們在社交和情感上都是退縮的,且執迷於物體和儀式──包含重複行為,話很少,甚至不說話,嚴重的認知障礙。這就是現在所稱的「典型」,或肯納型自閉症(Kanner-type autism)。幾十年來,美國的從業人員都遵循這個較為狹義的定義。自閉症當時是一種相對罕見的診斷:在 1975 年是五千人中只有一位。

亞斯伯格對自閉精神異常的定義要寬泛得多,那些他看來障礙要輕微許多的孩童也涵蓋在內;例如,這樣的孩童可能語言流暢,而且有能力在標準學校就學。亞斯伯格的診斷幾十年來一直鮮為人知,直到英國著名精神科醫生蘿娜・維恩(Lorna Wing)在 1944 年發現了亞斯伯格在 1944 年的那篇論文,她於 1981 年將此一診斷公開宣布為「亞斯伯格症候群」(Asperger’s syndrome)。

到了 1994 年,美國精神醫學學會(American Psychiatric Association)將亞斯伯格症(Asperger’s disorder)列入《精神疾病診斷與統計手冊》第四版(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,簡稱 DSM-IV)。由於亞斯伯格症日益被理解為「高功能」自閉症,美國精神醫學學會於 2013 年將它從 DSM-V 中移除,並歸為自閉症頻譜障礙(autism spectrum disorder)的一般診斷。但在國際上,亞斯伯格症候群在世界衛生組織(World Health Organization)的《國際疾病分類第十次修訂本》(International Classification of Diseases, Tenth Revision,簡稱 ICD-10)的盛行標準中仍屬於一項明確的診斷。

亞斯伯格研究的引入改變了自閉症在九○年代的面貌。精神科醫生開始將自閉症視為一種頻譜障礙,涵蓋擁有不同特質的兒童。這個診斷從肯納觀點中的那些在語言以及與他人互動能力上受限的障礙個體,擴展為一種人格描述,那些社交能力不靈活的數學天才也可能包含在內。

自閉症頻譜的確診率突然直線攀升。確診率躍升背後的醫學、遺傳和環境等因素引發了許多爭論,但大多數人都同意這樣的增長至少有部分原因來自診斷判準的放寬。根據美國疾病管制與預防中心(United States Centers for Disease Control and Prevention,簡稱CDC)的資料,被歸類為自閉症頻譜障礙的兒童數量從 1985 年的每兩千五百人中有一名,上升到 1995 年的每五百人中就有一名。隨著亞斯伯格的診斷工作逐漸成為主流,確診率也持續攀升,從 2002 年的每一百五十名兒童中有一名,上升到 2016 年每六十八名兒童中就有一名。專家們將這種增長現象歸因於對認識兒童障礙的敏感度大幅提升,也歸因於自閉症症狀的客觀性增長。

美國精神醫學學會對自閉症頻譜障礙的判準,雖然是由數百名精神醫學家共同制訂的綜合結果,但仍然強烈呼應了七十年前的觀點以及語彙。正如亞斯伯格於 1944 年所寫的,「自閉個體的根本障礙在於其社會關係的侷限性」;DSM-V 中自閉症的一個核心判準是「社會溝通和社會互動方面持續性的缺陷」。亞斯伯格還以「自我侷限以及與環境關係的限縮」來定義自閉精神異常;而 DSM-V 的另一個核心判準是「行為、興趣或活動上的侷限、重複的模式」。

由於亞斯伯格的研究終究拓廣了自閉症頻譜的觀念,許多人讚許他肯認並讚揚兒童之間的差異性。亞斯伯格經常被描繪成神經多樣性(neurodiversity)的擁護者。維恩對於亞斯伯格1944年那篇論文的引介方式確實促進尊重個人獨特性的公共討論,但是,此時也應該更深刻地去思考亞斯伯格實際的所撰所為,那些是納粹精神醫學以及他所處的世界的產物。

這段歷史的目的不是要控告任何一個特定的人物,也不是去斲傷受到亞斯伯格研究所鼓舞的有關神經多樣性的正面討論。相反的,本書中的警示性故事正符合神經多樣性的宗旨──去揭示出診斷在多大程度上受到社會和政治力量所形塑,而這些力量是如何地難以察覺,它們又是如何地難以對抗。

亞斯伯格通常被描繪成富有憐憫心和積極進取,在第三帝國時期致力於研究,反對納粹主義。他是一個虔誠的天主教徒,從未加入納粹黨。亞斯伯格還擁有保護殘疾兒童免受納粹迫害的聲譽。許多人相信,他重視兒童的特殊能力以及他們在技術職業方面對國家的潛在價值,是為了保護他們不被納粹的「安樂死」(euthanasia)計畫所殺害。從這觀點來看,亞斯伯格將自閉症的診斷當作一種精神醫學上的「辛德勒名單」。第三帝國瓦解後,亞斯伯格自己說,他曾反抗過這個政權,他冒著生命危險把孩子們從納粹的滅絕政策(Naziextermination)中拯救出來。

然而,檔案紀錄暗示了一個不同的故事。檔案顯示亞斯伯格在許多層面參與了維也納的兒童謀殺系統。他與維也納兒童安樂死系統的領導者們關係密切,並且藉由他在納粹官方的諸多職位,把數十名兒童送往斯皮格朗德兒童診所(Spiegelgrund Children’s Institution),那是維也納兒童被殺害的所在地。

亞斯伯格在兒童安樂死計畫中所扮演的角色,與他廣為人知的對障礙兒童的支持是很難相容的。兩者均在檔案紀錄中。深入研究亞斯伯格的工作就能揭露他行為的兩面性。亞斯伯格把他認為具有「社會融入」潛力的可矯正青少年和他認為無法矯正的青少年區分開來。雖然他為在他眼中有前途的兒童提供密集與個別化的照護,但對被他鑑定為重度障礙的兒童卻建議由嚴苛的機構收容,甚至將他們轉介到斯皮格朗德。亞斯伯格並非獨自孤行。他在納粹醫學領域的資深同事也同樣主張,對那些可能受到納粹贖救的兒童給予同情和第一級度的照護,對那些他們認為無法救贖的人則主張予以滅除。

亞斯伯格行為的雙面特性凸顯了納粹主義整體的雙重性。納粹德國(the Reich)改造人類的計畫包括施以處罰和予以消滅。按照缺陷的型態,有些個體可以接受符合納粹標準的訓練,有些人則遭到撲滅。

由於納粹德國的人民設計與施行一套滾動式的標籤,而不是遵循一本僵化、呆板空洞的統治手冊,其分類方式也會隨著時間彈性而演進,因此去界定要加以迫害和處死的新群體並不費事。在這種診斷政權下,有些貼上缺陷標籤的人接受符合納粹標準的改造,而不是遭到滅除。例如,當所有猶太人被註銷抹滅時,某些擁有斯拉夫血統的人可能會受到日耳曼化的調教,或者那些「懶惰鬼」(work-shy)可能接受工作的培訓。同樣的,對於亞斯伯格來說,在自閉症「有利」那一端的人可以接受「社會融合」教育,甚至能夠獲得「特殊能力」的肯認。

第三帝國為創造一個同質性的民族共同體所作的努力,既意味著把人民納入共同體,並繁衍和整合該政權所期望的人民,同時也意味著把人民排除在共同體外。淨化一個人民整體(body politic)的後果導致了大屠殺(Holocaust)──那是歷史上最大規模的種族滅絕(genocide),殺害超過六百萬猶太人──以及許多其他系統性的滅除計畫。納粹德國殺害了二十萬名殘疾人士、二十二萬名「吉普賽人」(羅姆人和辛提人,Roma and Sinti),以及東歐和蘇聯的大部分人口,其中包括三百三十萬蘇聯戰俘。

納粹官員是按照其所宣稱的種族優生(racial hygiene)科學原則,對需要排除的人予以分類,並將有問題的人格特質歸咎於劣等的遺傳與生理機能。當該政權把歸屬或不歸屬(belonging and un-belonging)的分類採取生物化的劃分,歷史學家便將第三帝國稱為「種族國家」。當然,種族是納粹政權的一種組織原則。但這個詞也可能意味著納粹的標籤和專案計畫的分類界定比它們實際呈現的來得更多。

在現實中,驅逐不受期待的人是一種嘗試錯誤的過程。界定的方式很有彈性,政策也反覆不定──會隨著時間、地點和參與者的改變而變動。即使猶太性(Jewishness)此一看似明確的類別,在 1935 年的《紐倫堡法》(Nuremberg Laws)以及日後有關「混血猶太人」(Mischlinge)或半猶太人(half-Jews)命運的辯論中,其判準也是曲折難解。官員們也不清楚有多少生理素質劣等的人;估計範圍從一百萬以上到一千三百萬人,有五分之一德國人口這麼多。

那些被認定不符合健康雅利安人的民眾,對他們的識別和迫害也相當隨意:包含「不合群」(asocial)的人和「懶惰鬼」(如罪犯、失業者、無家可歸者、酗酒者、妓女)、男同性戀者、政治對手(尤其是共產主義者和社會主義者)和宗教異議者(如耶和華見證人,Jehovah’s Witnesses)。逮捕、驅逐和殺害的判定可能取決於個別民眾的情況,以及劃分個人分類歸屬的機構而定。

這本書提出了一種新的視角來看待第三帝國──診斷政體。國家執迷於將人口進行分類,按種族、政治、宗教、性取向、犯罪、遺傳和生理缺陷把人民予以編目。這些標籤日後成為個人的迫害和滅絕的基礎。因此,儘管國家社會主義通常以其暴力上的後果來看待,但從因果支撐鏈的角度觀之,便能揭露這些暴力後果有多大程度仰賴最初的診斷行為。納粹優生學被徵用來重新界定人的條件並加以分類編目。缺陷的分類類別不斷增加,把國家推向迫害和謀殺的境地。

心智在第三帝國受到格外的審查。生活在納粹時期的醫生們以人名定名了至少三十種神經和精神疾病診斷,這些診斷仍沿用至今。由於心智健康仰賴遺傳、健康、家庭地位、階級和性別等多種因素,心智就處於納粹優生學的關鍵交叉點。在針對醫療淨化、強制絕育、人體實驗,以及殺害被認定為殘疾者等方面,神經精神醫學家(Neuropsychiatrists)是所有專家群體中擔任最重要的角色。

納粹精神醫學成為觀察和治療兒童的一種總體路徑。為了檢視兒童的完整特質而不只是針對個別症狀,精神科醫生需要對孩子的行為和性格有充分的了解。這意味著對青少年人進行更細緻的審視,格外留意細微的偏差,從而擴大了新診斷的涵蓋範圍。

究竟診斷了什麼?在亞斯伯格的圈子裡,要想加入民族共同體,也就是「Volksgemeinschaft」,適恰的種族和生理條件是不可或缺的。不過,共同體的靈魂也是必要的。一個人的信念舉止必須與群體保持一致。日耳曼民族(Volk)[1],或者說德國人的生命力,取決於個人是否有能力去感受它。對社會凝聚力的迷戀凸顯了法西斯主義在納粹主義具有舉足輕重的核心地位。

當對民族共同體的承諾成為第三帝國的首要任務,集體情感就變成納粹優生學的一部分。社交能力逐漸演變為一種迫害的類別,與種族、政治、宗教、性、犯罪和生理條件齊頭並進。亞斯伯格和他的資深同事們發展了靈覺(Gemüt)[2]此一術語來掌握這樣的概念。靈覺這個詞在18世紀最初的意思是「靈魂」,在納粹的兒童精神醫學裡,轉變為意指著社會連結(social bond)的形上能力。

靈覺對個人與集體的聯繫至關重要,也是營造法西斯感受的關鍵成分。納粹的精神科醫生開始對他們所說的靈覺拙劣的兒童進行診斷,因為他們的社會聯繫能力較弱,難以配合集體主義的期待。早在亞斯伯格於 1944 年探討自閉精神異常之前──他也把它定義為靈覺缺陷(defect of Gemüt)──精神科醫生就創造了許多類似自閉症的診斷,比如缺乏靈覺(gemütsarm[lacking Gemüt])。

亞斯伯格的研究歷史顯現出,在第三帝國的診斷政權中,針對新的缺陷類別的界定方式具有個別性與彈性。診斷政權這個典範引領我們對納粹國家的檢視,從較為狹隘的滅絕論視角朝向較為寬廣的可完滿性(perfectibility)視角。第三帝國的核心是對人性進行持續不斷的評估和改造。除了種族與生理上的理想型,納粹主義也在乎個人如何思考和感受。它把心智和情感上的規範強加為一種人格的模範。

儘管納粹時期世界上其他地方的醫學和精神醫學有些共同的特點,但第三帝國的診斷政權卻是在死亡的陰影下運作的,它把死亡作為一種處遇的選項。診斷類別的增生的極端化後果就是殺害那些被認為不適合民族的人,他們被當成「不值得活的生命」(life unworthy of life)。這就是所謂的安樂死,儘管這個術語並不準確;在這個專案計畫中遭到殺害的人絕大多數是身體健康的,既沒有罹患絕症,也沒有身體病痛。他們被視為殘疾者。

許多兒童因為在行為上或社會上受關切而成為標的──尤其是在維也納的斯皮格朗德診所,亞斯伯格和他的同事把年輕生命轉介到該機構。在納粹精神醫學裡,一名兒童必須展現順從、「可受教育性」和「有工作能力」等社群能力(Gemeinschaftsfähigkeit)。家庭和階級因素也起了作用。如果孩子是非婚生子女,父親不在身邊,或者母親被懷疑無法應付家裡其他孩子,那麼該名兒童的死亡率會更大。換句話說,兒童安樂死計畫是把社會歸屬予以醫療化,將社會關懷收編為優生學的判準。

殺害兒童是納粹德國的第一個系統性大規模謀殺。它是介於對「遺傳疾病」進行絕育的種族優生措施朝向大規模滅絕的過渡階段。兒童安樂死被認為是納粹德國醫療衛生(Reich health care)體系的一種合法、常設的特色,不同於後來出現的其他形式的納粹滅絕。例如,直到 1941 年,在 T4 計畫(以其位於柏林蒂爾加滕大街 4 號〔Tiergartenstrasse4〕的總部地址命名)下執行的成人安樂死,以及後來的非官方安樂死,是更加無差別的殺戮過程,共殺害了二十萬人。相較之下,兒童安樂死需要對個別案例進行長時間的觀察和審議。這個專案計畫規模較小;它殺害了五千到一萬名青少年,其中 789 人死於斯皮格朗德診所,那是納粹德國第二大殺害兒童的機構。

兒童安樂死計畫揭露了它與滅絕行動的一個密切面向。醫生們親自檢查被他們判定處死的孩童。護士們親自餵食遭他們殺害的孩童、幫他們換床單。他們都知道孩子們的姓名、聲音、臉龐和性格。殺戮一般是在孩童自己的床上進行。死亡來得緩慢而痛苦,因為孩子們要麼挨餓,要麼服用過量的巴比妥酸鹽,直到生病死亡,通常是死於肺炎。納粹的滅絕行動往往是以零散的故事來敘述納粹的殺害過程與受害者的痛苦,但是在兒童安樂死中,這些經歷彼此之間並非平行無關聯,而是交互的過程──這也對屠殺的開展與升級產生了影響。

對於處於犯罪狀態下的一般民眾,該在哪兒劃出一道共謀者的可能界限?人們透過邊緣的與主要的,有意識和無意識的方式,捲入屠殺系統。亞斯伯格既不是這個政權的狂熱支持者,也不是反對者。他是隨波逐流邁向共謀的典範,是困惑糊塗的多數民眾之一,面對納粹統治時他們時而順從,時而點頭同意,時而恐懼,時而循規蹈矩,時而自我限縮,時而壓抑,時而妥協。在這些矛盾當中,最驚人的是數以百萬人匯聚起來的行動,雖然個別情況下有個別的行動理由,累加起來竟造就如此可怕的政權。

很難一分為二地以殺人與非殺人的面向來看待納粹國家。在納粹德國的 37 個兒童安樂死病房裡,共謀結構遠遠超出了醫療專業人員的範疇。機構職員、維修人員、廚師和清潔人員打造出殺戮中心;會計、保險公司、藥品生產商和市政官員讓中心得以運作;卡車司機、鐵路工人、當地商販和食品銷售商讓中心得以維續。這群人也有家人和鄰居,彼此討論正在發生的事情。那些把孩子留在機構的家長可能也知道這個專案計畫。有些人從殺戮病房裡救出了他們的孩子;有些人則把孩子交給他們。

由於兒童和成人安樂死是在納粹德國境內展開,許多一般公民都知道正在發生的這事情。人們在日常生活中可以聞到殺人機構火葬場散發出人類骨灰的惡臭。成千上萬的人得知朋友和親人在可疑的情況下死亡;健康的人在入院後幾週內據稱死於自然原因。

安樂死受到公眾廣泛知曉之後引起輿論抗議,尤其是由明斯特的主教馮・蓋倫(Biship von Galen of Münster)領導的抗議,足令希特勒於 1941 年 8 月正式終止了安樂死 T4 計畫。T4 計畫是納粹時期大規模謀殺計畫裡唯一受到德國公民廣泛抗爭的一個。公眾異議雖然勇敢,但也產生了令人不安的弦外之意。畢竟,人們抗議的是針對納粹德國成員的殺戮,而不是對那些被當成民族共同體之外的人的滅絕。此外,希特勒官方停止T4計畫意味著,民眾對納粹其他政策舉措的抗議可能產生了一些效果。儘管如此,在更大的掩護下,對被認定為殘疾成年人的零散殺戮仍在持續,奪去了數十萬人的生命。

其他形式的系統性謀殺遍布整個納粹德國。收容不符合要求者的納粹集中營散布在德國占領的歐洲:總共超過 42,000 個,包括 980 個集中營、1,150 個猶太隔離區(Jewish ghettos)、500 個強逼妓院(forced brothels)、1,000 個戰俘集中營和 300,000 個勞改營。還有數千個不為人知的拘留和轉介中心。稍做數字推算就會令人瞠目結舌。如果在這 42,000 個營地中,每個營地只有 100 人參與行動和提供支援(以極為保守來估計),就會有超過四百萬人涉入其中。這本書把蔓延到醫學和社會的殺人思想與行動揭露出來。追蹤亞斯伯格及其同事,一連串的細微步驟便會讓歷史重新曝現。

和第三帝國的其他人一樣,亞斯伯格也會臨機做出決定:他可以堅定地保護那些他認為有可能融入民族共同體的年輕生命,或是把那些他認為屬於光譜另一端的人轉介到斯皮格朗德診所。幫助和傷害之間的鍵結點讓我們更容易理解一般人身上看似矛盾的角色與意圖,這也說明診斷的權力在納粹國家可以決定一個人命運。

這本書追溯了第三帝國的價值觀和事件如何塑造亞斯伯格對自閉精神異常的概念。本書也對診斷背後的漫長承襲關係進行檢視,把亞斯伯格的思想和行為與他所處的寬廣世界聯繫起來。對盤旋於亞斯伯格的事件予以梳理並辨識出他的角色所在,一方面揭開納粹精神醫學的起源,也揭露了納粹的大規模滅絕在兒童安樂死計畫中的源頭。這段歷史鬆動了圍繞著自閉症的那種必然性和神秘性的氛圍,也動搖了支撐這股氛圍的想像力。診斷並非一蹴成型、自成一格的,而是由精神醫學、國家和社會價值的相互作用所塑造並逐漸現形。

了解這些關聯對自閉症此一概念所拓展新的視野,有助於我們省思它對二十一世紀派生的文化影響。

本書除了提供讀者視察如今被視為性格原型的「亞斯伯格症候群」命名背後的歷史起源,也讓讀者一窺兩次世界大戰期間,歐洲當時精神疾病以及優生政策的運作、發展的歧路與成員的變異。

[1]德文的「Volk」有人民、民俗、民族之意,作者在行文中可能也有不同層次的指涉。不過,由於作者在本書的主要宗旨是探討納粹時期對日耳曼民族共同體的想像,即便是談論日常生活或診斷評估中個體是否能融入社群,也潛在意味著對理念、抽象的民族的投射,因此中文皆譯為「民族」(並以黑體呈現)。

[2]作者在文中認為「Gemüt」這個德文詞很難準確翻譯,她在英文版中使用 Gemüt,沒有翻成英文。不過考量表達出中文的含意與可讀性,譯者翻譯 Gemüt 為「靈覺」,取 靈魂或心靈的覺知、覺察之意。康德的哲學著作中,尤其是《實用人類學》有提到 Gemüt,其中英文翻譯分別為 mind、心靈。它的意思與「Seele」(soul,靈魂)、「Geist」(spirit,精神)類似,但又有所分別。若以心靈譯之,恐怕容易落入中文語境對「心靈」的理解,無法凸顯 Gemüt,無法傳達作者提到亞斯伯格或納粹時期兒科醫生將 Gemüt 的意涵延伸為社會關係或共同體的感知能力。因此,譯者譯為「靈覺」(並以黑體呈現),盼能表達作者於文中提到的除了形上學意涵之外,它有感受、感覺、感知(to feel)之意,並且從內在的知覺逐漸朝向外部他人的覺知。