蔗糖是臺灣古老、且歷時最久遠的出口商品。從荷蘭統治時期以降,臺灣糖的足跡就遍及波斯、日本和中國,十九世紀中葉臺灣開放港口通商,臺灣糖的銷路更是遍及日本、澳洲、英國、美國、加拿大、紐西蘭、香港等地。

1870 年以後,日本一枝獨秀,成為臺灣糖最重要的國外市場。

日本是個砂糖消費國,特別是自明治維新以後,用糖需求量即一年比一年增加。日本是中高緯度國家,適合發展甘蔗糖業的地方不多,一度想在北海道發展甜菜糖業,但以失敗收場,以至於在十九世紀末佔領臺灣前夕,有七至八成的糖必須仰賴國外供給,造成大量國帑外流。

至 1895 年日本治臺前,臺灣糖有九成賣往日本。豐富的糖產,為治臺之前日本垂涎臺灣的重要因素。

日治前的傳統製糖法:糖廍裡的牛與石磨

臺灣的傳統製糖場所稱為「糖廍」,裡頭大致有「搾汁間」和「煮糖間」。搾汁間是由茅草搭建的,裡頭擺放石磨,蔗農或工人將甘蔗插入石磨中後,牛拉動石磨,搾擠出糖汁;榨出的糖汁送往磚造或土造的煮糖間,由專業的煮糖師熬煮成糖,成品稱為「粗糖」或是「紅糖」。如要再進一步精製,則可將糖送到「糖間」,精製出來的糖稱為「再製糖」或「白下糖」。

較早期的糖廍多是由蔗農合股經營,股份以牛隻計算,也稱為「牛犇廍」;後期出現由糖商或地主開設的糖廍,如果是獨資經營稱為「頭家廍」,合資經營稱為「公司廍」。如果不是股東,把甘蔗送交糖廍製糖,會以「分糖法」來分潤,甘蔗品質越好,蔗農能分到糖的比例就越高。

以日治初期屏東海豐鄭家經營的糖廍為例,百株以內的甘蔗能搾出一桶蔗汁的高品質者,糖廍僅分四成的糖;隨著搾出一桶蔗汁所需要的甘蔗越多,糖廍分糖的比例就越高,最高到 200 株以上的甘蔗才能榨出一桶蔗汁者,糖廍要分七成的糖。

這一套傳統製糖模式,至少持續了一、兩百年。十九世紀中葉,臺灣開始出現火車、電燈、機器採煤等近代化設施,左宗棠奏請朝廷試辦鐵器製糖,而府城製糖業者沈鴻傑打算購置德製機器製糖,臺灣的糖業近代化,曾有機會首開緒端,但隨著上奏石沉大海及購置機器「因事而止」,終究未能在清末趕上腳步。

1895 年日本取得臺灣,一方面,對得到一個重要的糖產地感到欣喜,另一方面也對臺灣製糖方式落後感到可惜。如糖廍常常丟棄尚未完全搾乾的甘蔗,這看在缺糖的日人眼中簡直是「暴殄天物」;又如牛在用力拉動石磨時,有時會不小心排泄到糖汁中,臺人往往不以為意,還是把「加料」的蔗汁送去煮糖。種種情況,讓日本當局決心要在臺灣進行糖業近代化改革。

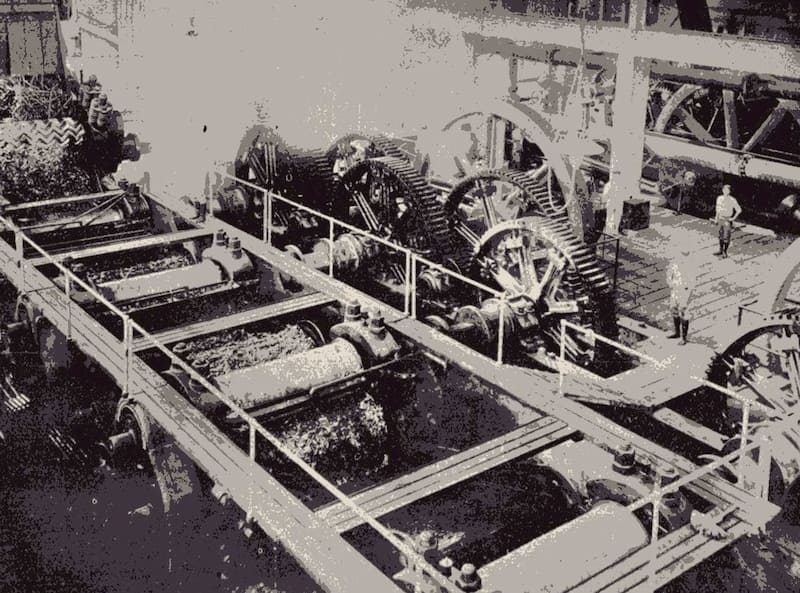

糖業改革第一步:新式機器與獎勵辦法

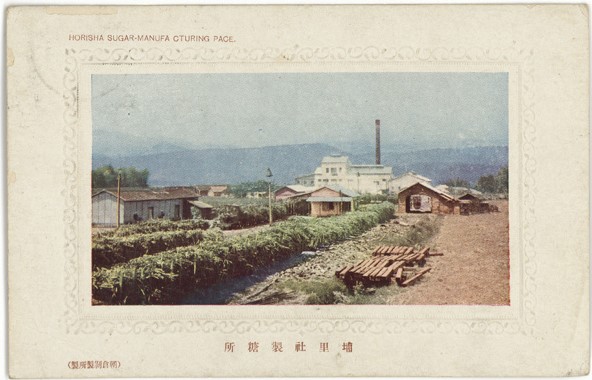

1900 年,臺灣總督府說服三井財閥為主的日資,投資成立臺灣第一個新式製糖會社「臺灣製糖株式會社」,並建立臺灣第一個新式製糖場「橋仔頭糖場」。同時,總督府添購鐵製壓搾器, 向臺灣糖業者展示,勸誘他們投資新式製糖法,希望能取代石磨,改善搾汁效率和衛生。然而,儘管臺人見識到鐵製壓搾器的效用,卻挑剔搾完的蔗渣支離破碎,不便用來作為煮糖的材薪,拒絕使用。

為突破推廣新式糖業的困境,總督府聘請農學博士新渡戶稻造來臺考察糖業,並為臺灣糖業改革提出具體建議。1901 年,新渡戶起草「糖業改良意見書」,除提出糖業改良方針外,主張以獎勵的方式勸誘資本投資新式糖業,同時設置直屬總督府的臨時機構,專責糖業改革。

新渡戶的意見獲得總督府採納,1902 年 6 月 14 日,總督府發布臺灣糖業獎勵規則,獎勵或補助達到一定製糖規模的業者。三天後,臨時臺灣糖務局成立,由新渡戶稻造任首任局長,預計以 10 年時間完成糖業改革目標。糖業是日本當局唯一以成立直屬總督府特設機關方式,進行近代化的產業 ,可看出糖業在日治時期產業發展的特殊地位。

延伸閱讀:糖果與劍:新渡戶稻造和日本時代的臺灣糖業

第二步:臺資規模小,折衷版「改良糖廍」竟現熱潮

糖務局的策略,是從地方領導階層下手。

先展示新式機器給南部地方仕紳看,待他們了解到新機器的威力後,再透過他們的人脈和聲望,去招募股份。在糖業獎勵規則的加乘下,1902 至 1904 年間,有維新、新興、南昌、蔴荳、鹽水港、臺南等六家臺資新式製糖會社分別在臺南、高雄、屏東等地區成立。

雖然勸誘資本初具成效,但臺資資力不足,使得六家臺資新式製糖會社規模都不大,最大的鹽水港、臺南兩家會社資本額都是 30 萬,不到臺灣製糖會社成立初期資本額的三分之一,蔴荳、南昌兩家會社資本額更只有 5、6 萬圓。在無法形成規模經濟下,六家會社多數都處在虧損狀態。

事實上,這六家會社幾乎已經囊獲大多數南部的糖商資本,換句話說,日本當局發展新式製糖的困境,已不再是臺資是否要投資的問題,而是臺資資力不足的問題。

同一時期,糖務局也貸借機器給臺南、高雄、雲林等地的製糖業者,勸誘他們設立「改良糖廍」──改良糖廍使用機器搾汁,人工煮糖,相對傳統糖廍的全獸力和人力,以及新式製糖場的全機器化,改良糖廍是兩者的折衷,既更有效率和衛生,又不需要新式製糖場那樣多的資本。結果,四間改良糖廍全數都出現盈餘,部分改良糖廍的產量,甚至還多過新式製糖場。兩相比較下,1905 至 1906 年間,臺灣出現一波改良糖廍設立風潮。

兩年間,共有 50 間改良糖廍設立,且多數是在不仰賴糖務局補助下,由製糖業者自發性設立,分布區域雖仍以濁水溪以南為主,但包括彰化、臺中、南投、臺北等濁水溪以北非傳統蔗作區,也出現改良糖廍。

面對這股改良糖廍潮,為避免原料爭奪,總督府在 1905 年發布「製糖場取締規則」,由糖務局公布原料採取區域,明令區域內只能有一間新式製糖場或改良糖廍,在區域內的甘蔗,只能賣給同一區域的製糖場;而製糖場有權決定收購價格,並且需全數買收區域內的甘蔗。

這個原料採取制度,對日治以迄於戰後的臺灣糖業,影響深遠。

糖業版圖迅速拓展:雄厚日本資金入臺

儘管糖業近代化成果已大有進展,但總督府有意藉由糖業相關產業,達到殖民地財政自給自足,對總督府來說,產量還有很大的增進空間,這空間必須仰賴用大筆資金建設新式製糖場來填補。

意想不到的是,總督府很快就等到企盼的糖業資本。

1906 年日俄戰爭結束,日本國內經濟情勢大好,金融市場利息降低、企業景氣復甦,大量資金湧入民間,在這個情況下,多餘的資金紛紛尋求投資管道,臺灣製糖業便成為日本熱錢流入的對象。

首先是三井財閥的臺灣製糖會社大舉增資,先後自高雄往北、往南併購臺南、南昌兩臺資會社,成為曾文溪以南的糖業霸主,接著眾多日股增資鹽水港製糖會社,使會社從原本純臺資,變為以日資為主。

日本國內,以三菱財閥為主的明治製糖會社成立,來臺併購臺資的蔴荳製糖會社,並在今佳里、新營兩地設立新式糖製糖場,插旗曾文溪、八掌溪間的平原地帶。日本精製糖會社則與大阪日本精糖株式會社合併,改組為大日本製糖會社,在今虎尾設立新式製糖場,同一時期尚有東洋製糖會社成立,在今嘉義水上設立新式製糖場。

為提供大舉入臺的日本糖業資本便利,糖務局修改原料採取區域方針,規定區域內如有新式製糖場成立,則改良糖廍必須撤除,由新會社提供適當的補償。同時,糖務局並積極介入日資會社購併臺資會社事務,讓日資會社可以在最快的時間設立工廠。

由臺資為主體的改良糖廍,才經營不到幾年,大多數在總督府政策轉變下,又被命令撤除。部分難以忘情新式製糖業的臺灣資本家,又轉進到濁水溪以北或近山丘陵地帶設立改良糖廍,但他們並未持續太久,1909 年以後,日本再有鈴木商店、大倉組、增田屋、松方家族、日本橋系及臺灣的板橋林家,先後在彰化、南投、臺中、臺北設立新式製糖場。為因應濁水溪以北傳統稻作區改種甘蔗,糖務局還特別研究原屬旱作的甘蔗種植於水田之技術,此舉也為日治中期中部的「米糖相剋」埋下伏筆。

輝煌新式製糖版圖,大功告成

到 1911 年裁撤前後,糖務局的新式製糖版圖內,全臺灣只剩桃園尚未進入新式製糖業版圖(桃園在 1936 年踏入新式製糖),就連東部的宜蘭、花蓮、臺東地區,都有新式製糖場或改良糖廍設立或提出申請。

回顧臺灣糖業變遷,最高峰時期,共有 50 間新式製糖場運作,其中 43 間是在糖務局時期(1902-1911)設立或提出申請,48 間位於糖務局時期劃定的新式製糖業版圖。當時糖業所創造的砂糖消費稅,佔總督府歲入總額達 42 %,高居各項歲入項目之首位。可以說,糖務局存在的10年,是臺灣從傳統糖業進入到新式糖業的關鍵時期。

不過,新式製糖業所創造的利潤,絕大部分落入日本資本家之手;曾在日治之前興盛一時的臺灣糖業資本,多數在日治時期被迫放棄新式製糖業,少數則淪為日本財團的附庸。

至於糖業的源頭蔗農,在傳統製糖業時期尚且可以透過分糖法取得勞動成果,進入新式製糖時代,則只能被動接受製糖會社片面決定的價格,徹底淪為被剝削的一群,1925 年的二林事件,即是在蔗農無法忍受會社公布的甘蔗收購價格而爆發。日本統治的製糖業近代化雖然輝煌,卻帶有高度的民族殖民和階級剝削色彩,為這塊亮麗的版圖,斜斜地打下一抹灰色的暗影。

( 本文作者為輔仁大學歷史學系兼任助理教授 )