與 1820 年代及 1830 年代的瘟疫和洪災相比,太平天國期間,不論是疾病、饑饉、自殺還是暴力造成的傷亡,都以其規模之大、牽涉地域之廣,迫使人們直接面對國家政體、社會和宇宙諸方面的難題。

近來湧現的對南北戰爭後的美國、戰後的越南、十七世紀的韓國、種族滅絕事件後的盧安達,以及前南斯拉夫等不同地方的研究都指出,死者的屍體在政治危機發生之後,是如何成為充滿政治意涵與情感意義的象徵。在戰時的江南,死者屍體的處理,有著物質上與政治深層面上的意涵。

具體來說,屍體要安置在哪裡?又是誰來把屍體放在那裡的?這些屍體引發了怎樣的意義闡述?這些屍體應該怎樣被形容?同時,這些為數眾多的死者又留下了怎樣的無聲空白──什麼東西被壓抑、被抹去了?什麼東西被認為是不可言說的?在某些情況下(包括戰時),死者需要得到國家旌卹,也需要在家族祭祀與紀念儀式中佔有一席之地;在這樣的世界裡,這些死者究竟歸屬於誰?

和其他地方一樣,中國的喪葬習俗有區域差異,並隨時代而變遷。明清時期的普遍共識是,死者需要得到妥善的處置。其中牽涉到的葬禮、葬儀被認為是建立人際關係的重要場域,而這些人際關係對於社會的良好運行至關重要。

因此,這些葬禮、葬儀也是重要的道德教育課題。人們期望至少能給死者提供一個適合的棺材,棺材需要下葬,而死者的家屬應該給死者獻上食物、衣服和其他供品,並把它們燒給九泉之下的死者。受過教育的精英或許還會將凡間發生的事寫成祝文,燒給他們死去的父母,好讓他們知曉。

清明節時應該掃墓,寒食節、盂蘭盆節時也該這樣做。儘管受到官方的批評,但在某些地區,人們會停棺不葬,直到找到適當的墓地;有些地區則盛行著等到屍體腐爛後將骨頭撿出、二次埋葬的做法。佛教徒和一些無法負擔土葬費用的人,則會將屍體火化,而這種做法同樣受到官方與士人的譴責。

人們普遍認為,妥善處置屍體對於家族、皇朝和地方社群都有著利害關係。實際上,無名屍的處理一直是國家、家族與地方的利益交疊之處,至少理論上如此。得不到安葬的死者會變成餓鬼,成為人類社群的潛在威脅。於是,埋葬屍體成為道德秩序的重要象徵,並代表著理想世界和理想人際關係,而當時的作家為了表達他們關於世界應該或不應該是什麼樣子的看法,常常利用戰時人們的逾越行徑與敵軍暴行的諸多實例,來與戰時及戰後安葬死者的做法做對比。

但撇開這種有力的象徵不談,戰爭期間以及戰爭剛剛結束之時就有很多人死去,他們之中很多人沒有得到安葬。這些由骨骸、屍體和死亡構成的真實存在,宛如夢魘般飄浮於戰爭倖存者與目擊者的作品中,即便生者是為了死者具有的隱喻力量,才將他們召喚出來的。在一首描述揚州慘狀的詩中,日記作者金長福在對句中用到許多常見的意象,來呈現饑饉與死亡如何籠罩了揚州昔日的名勝:

迴野交馳薄笨車,蜀岡草長日西斜,清明寒食都過了,麥飯墳郎有幾家。

在另一個語境中,金長福回憶道:

「兵火後積屍數萬。有言鬼能為厲者,詩以解之。」

就像本書前幾章展現的那樣,江南地區蔓延的戰事折磨著生者。戰爭、佔領,以及長時間的僵持破壞了日常生活,切斷了維繫人類社群的紐帶。這些情況使人們無法妥善處理屍體。人們因為暴力、疾病、饑饉和戰爭而像野獸般死去,並成為野獸的腹中餐;野狗、野豬以充斥道路和溝渠的屍體為食,此情此景觸犯了不能出現屍橫遍野景象的禁忌。吃人的行為顯然困擾著某些社群,在泉州、安溪、杭州及其他一些地方的市場上爆出了販賣人肉的消息。這類交易既是活生生的事實,同時也隱喻著社會的崩解。

這些秤斤論兩販賣的屍體,成了市場交易的貨品,失去了生前的身分,也失去了人的影子。人們流傳著種種故事,講述屍體如何還保有生前特徵,或是遺失的棺木和屍體如何被親人重新找到;這些故事成了強而有力的道德對策,也代表著人際關係超越死亡的勝利。形成反差的是,那些在戰後撒滿鄉野的骨骸沒有任何標記,身分無法辨認,因此只能以朝廷的名義收集起來,並經由祭祀儀式重新整合進地方社群中去。這些骨骸成了另一種交易中的物品。它們被重新包裝成忠義殉死者,而埋葬這些骨骸也成了恢復、重整崩解社群的先決條件。

在受過教育的中國精英眼中,這場戰爭深深挑戰了原有的道德秩序。不只是因為太平天國反孔的宗教傾向,同時也因為對許多人而言,這場災難的影響範圍與暴力程度深深地損壞了社會政治秩序和宇宙觀。這些死屍提供了確實的證據,證明了政府的無能,證明政府對自己仁政承諾的食言。在對災難的標準敘述中,死者象徵著災難,同時也給生者帶來有形的威脅與難題。人們相信死屍與傳染病之間有著某種關聯,也認為死屍是一種麻煩的東西,在正常情況下應該從大眾的視野中清除。

屍體與棺木暴露眼前被視為是違背常理的,而且會引起根本上的動盪。屍首如果暴露在外,就宛如威脅到內外整體性──這種內外整體性可以在不同的語境下以各種形式出現,被認為對家庭與國家的穩定至關重要。那些在傳言中被饑民吃掉,或是被已死或受傷的親人拋棄的屍體,都清楚揭示出道德在受戰爭摧殘的社群中已然崩壞。

據說,雙方軍隊都曾褻瀆棺木,而這種行為恰恰標示出他們對道德常規的絕對偏離;而那些自詡為慈善家的人,則會為了防止棺木被拿去建造防禦工事而將棺木妥善掩埋,這凸顯了他們作為地方道德規範主要維護者的重要角色。失蹤屍體被重新找到並得到掩埋,說明了被尋獲的死者及其家人義舉動天。建造墓塚來埋葬、紀念無人認領的屍體,是對道德及政治價值的認可,同時也是情感撫慰──當時,許多人認為這些暴行無法言說,是宛如末日的行為。本章透過以下幾種彼此相關聯的類別,來探究圍繞戰爭死難者出現的意義:吃人行為,被妥善保存、遺失與重新尋獲的屍首,以及讓死者入土為安、讓生者對重建道德與政治秩序懷抱希望的義塚。

以屍為食

當時人們都知道,戰爭中出現了人吃人的行為,是戰爭對江南地區所造成傷害的一部分。當饑饉發生,而屍體又隨處可見時,總會出現吃人肉的傳聞,甚至是吞食親人屍體這種極度犯忌的行為,或是刻意將人肉當成一般的肉品在市場販賣。許多作者都告訴我們,屍首對絕望之人來說意味著食物,而作為食物的屍體則成了一種駭人的流通商品;其中一位作家還提供了人肉和新鮮人肉兩種商品的價格資訊。這些作家的論述很少是不帶立場的。

不論是十九世紀中國還是今時今地,因飢餓而吃人的行為都讓人們產生強烈的反感。在我所看到的大多數史料中,以人肉為食物(而非藥物)吃掉,都被視為社會崩解的標誌,而不像某些武俠小說或某些地方文化那樣,把吃人肉當作強身健體或完勝敵人的一種方法。回憶錄中有一些引人注目的紀錄,描述在太平天國戰爭期間發生的象徵性吃人行為(例如吃掉敵人的肝、心或生殖器),但我在此主要討論的是因飢餓而發生的吃人行為。下面舉的一些例子反映了蘇堂棣(Donald Sutton)描述過的一種現象:明清時期對吃人行為的深惡痛絕,是以社會或道德考量為基本出發點,而這種憎恨深深紮根於主宰人際關係的禮制及尊卑階級。

顯然,明清時期對吃人行為的討論,受到了通俗文學和勸善書籍中文學慣用手法和修辭的影響。不論是燉一鍋浮滿手指的湯(手的形狀讓鍋中的人肉露出馬腳),或是滿溢怪異香味的餃子或糕點,或在市場上以銅錢報價:在這些描述中,把人肉作為食物販賣被視為是和割股相反的行為──後者指的是孝子孝女割下自己的肉給長輩作藥。

在市場上把無名屍當做肉品販賣,抹煞了家庭倫理關係,而割股則重新確立了這種關係。描寫人肉交易的作者通常會以道德角度來評斷參與這種駭人交易的人,以及迫使飢餓的人參與此交易的環境。他們不僅告訴我們,死屍在江南實際上會受到怎樣的處置,還利用吃人行為說明當時的時代有多邪惡,百姓有多絕望。將人肉當做食物,象徵著社會的徹底崩壞。在一個人吃人的世界裡,人──吃人的和被吃的──在根本上已不再是人。

為了支援江南災民,余治製作了《江南鐵淚圖》圖冊,以此激發募捐行動。此圖冊中有一幅圖名為〈羅雀掘鼠人肉爭售〉,其標題凸顯了飢餓如何強迫人們吃一些平時不常吃的東西,並暗示了通往人吃人的絕望之路的第一步是什麼:從抓鼠、蟲來吃,到掘草、剝樹皮果腹,到最後吃人肉。這幅圖中有一家店面,店裡有一口大燉鍋,鍋旁有一名男子揭開鍋蓋、伸出筷子,其姿勢表明他即將要吃鍋中可怕的東西。在店外,有一個男人手拿刀子充當屠夫正在肢解屍體,另一人則秤著路上被分解的屍塊。他們準備將這些屍塊當成肉,賣給旁邊一位看起來很有錢、帶著小孩的顧客。這張圖片的設計顯然是要讓人們在視覺上得到最大的震撼,它和白話短篇小說中人肉販子的繡像有其共同點。

在這幅圖旁邊有一段禱文,其詞曰:

底事雲愁月慘,民間又動兵戈,殺人養命痛如何,狼藉刀砧慘賭。漫說狐悲兔死,都成變相閻羅,餓夫血肉本無多,能夠幾人腹果

余治接著描述了看似頗為具體的吃人肉、或將人肉作為食物售賣的例子及其發生的地點。他告訴我們,1862 年,他聽聞宜興、溧陽發生了人吃人的事情。因為聽起來太過駭人,太不像是「民風柔弱」的江南人會做出的事,所以他當時還不敢完全相信。1863 年,他又聽聞常州府的陽湖及無錫兩地,出現了專門出售人肉的市場。余治認為,這種應嚴厲斥責的狀況是如此極端,以致於應該能夠激勵善心人士慷慨救助難民。

顯然,吃人的行為在這裡成了行動的動力,而這個例子中的具體行動是《江南鐵淚圖》的作者余治倡導、組織的慈善活動。被肢解、被售賣、被吃的死屍,在這裡一方面提醒人們戰時社會可能陷入的可怕境地,一方面也直接揭示出,為了讓個人和集體都能在戰後得以恢復或獲得拯救,有必要採取道德行動並行善。當時人們普遍信仰因果報應,慈善因此成了一種抵消戰時集體劣行(包括吃人)的機制,此外,救濟者還能在面對未來不可避免的災難時得到某種保障。

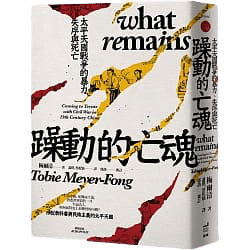

生而為人,如何面對史上最慘烈內戰?

掙脫教科書與民族主義的太平天國

躁動的亡魂,反映出躁動的人心。太平天國戰爭讓成千上萬人成為亡魂,並在無數生者心中烙下刻痕。

本書透過方志、傳記、詩集、外交文獻與傳教士報告,帶領讀者看見這些刻痕,看見當時人們最切身的經歷:失親之痛、對官府失能的憤怒,以及摻雜腐臭氣息與夢魘畫面的可怖回憶。