女人,妳要「擁有一切」?

今日,無論是在政治光譜哪一端,人們都很厭惡「擁有一切」的說法,至少就「兼顧工作—丈夫—小孩」的意義上。安.瑪莉.史勞特(Anne-Marie Slaughter)是歐巴馬總統的國務院政策計畫處處長,2012 年,史勞特在《大西洋月刊》(The Atlantic)中承認,她身兼兩個小孩的母親、普林斯頓大學的終身教授以及總統的任命官員,即便是她都無法「擁有一切」。

史勞特的話引發軒然大波。2018 年,蜜雪兒.歐巴馬(Michelle Obama)在布魯克林巴克萊中心(Barclays Center)向坐滿全場的觀眾說:「這整個關於『你能擁有一切』的概念是行不通的,不,不可能在同個時候,那是瞞天大謊。無所畏懼並不總是足夠的,」她在觀眾熱烈鼓掌下繼續說:「因為那個狗屁道理就是行不通。」

從政治右派立場來說,擁有一切的概念則長期被他們嘲笑是一場騙局或自由派的陰謀。保守的獨立女性論壇(Independent Women’s Forum)主席卡莉.盧卡斯(Carrie L. Lukas)曾說,倡導女性「能擁有一切」的目的,是讓女人相信她們應該勇於追求事業,因為她們可以「當全職的工作者,並成為業界的領袖,而不用犧牲和家人相處的時間。」1991 年,後來擔任副總統的麥克.彭斯(Michael R. Pence)則在一篇專欄文章裡寫道:「當然,你能擁有一切,但你送去日間托育的孩子會受到情感上的傷害。」

在某些地方,「擁有一切」的想法還是存在,例如矽谷。那裡的人相信只要願意盡全力就能擁有一切。2022 年 3 月,在政治光譜上難以被歸類的金.卡戴珊也給女性類似建議。在新冠肺炎肆虐的兩年間,許多女性不斷掙扎。她們面對不可靠的學校與托育系統,工作和生活因為相互打斷而崩潰。但金.卡戴珊給的建議是:「給我站起來,好好去工作。」這種觀念在政治右翼中再次重振,並被保守派的婦女運動者轉化與挪用,聲稱在現今世界,「擁有一切」不僅是可行的,還可能讓墮胎和女性主義等事物變得不必要、愚蠢和過時。

如果,「當媽媽」代表不能去工作……

回到 19 世紀,美國女性集體決定少生一點孩子,這是因為她們的經濟生活經歷激烈改變。在一個世代之間,美國大半人口從鄉村移居到城市。 19 世紀後半葉,有數百萬名未婚女性搬到城市找工作,其中包含先前被解放的黑人女性,她們期望透過從事支薪勞動,尋求更自由的生活。早期在解放奴隸和女性投票權運動的成功帶動下,教育和職業開始對某些女性敞開大門。生育與經濟比較像非此即彼的選擇──你能選擇生孩子,或選擇賺錢,但無法兩者兼具。

大部分女性持續在養小孩的空檔盡力塞入工作,但不生育或延遲母職,還有限制生育孩子的數量,變成愈來愈可行且吸引人的選項。在過去一個半世紀以來,女性無論收入如何,即便面對愈來愈大的經濟壓力,卻仍被要求要生小孩。這些壓力致使母親的身分和女性的才識、職業抱負與經濟生存處境相衝突,她們也因此做出合理的回應,那就是少生一點。

在 1990 年代,社會學家卡洛琳.莫瑞爾(Carolyn Morell)針對沒有孩子的女性進行調查,莫瑞爾調查的許多對象,依然不認為有一條同時通往孩子與職業的道路。莫瑞爾寫道:「這些女性將生小孩等同於離開支薪工作與留守家裡,將養育孩子視為婚姻中一種性別分工,讓她們在經濟上產生依賴,同時讓他們在婚姻關係中的權力被侵蝕。」即便到了 2014 年,哈佛商學院針對同時擁有商管碩士學位的夫婦進行一項調查,也發現大部分男性與超過半數的女性,都期待女性會成為孩子的主要家長。

工業革命把媽媽關在家庭裡

有歷史學家描述一種典型的案例,這種案例經常始於前現代、前工業化歐洲社會的某個地方,原先當地的農夫家庭透過耕作自有田地獲取食物,並兼職製作手工藝以補貼家計。每天夜晚或在漫長的冬夜,幸福的農夫家庭會在燭光下編織、製果醬或編地毯,妻子會與丈夫一起工作,為家庭經濟基礎復出同等貢獻。在一些特定類型的歷史學家眼中,這些有如神話般的過去標誌了女性勞動的「黃金年代」。只要勞動還在家中進行,那就沒有太大性別之分;而只要勞動持續沒有性別之分,女人就能保有同等家庭權力。

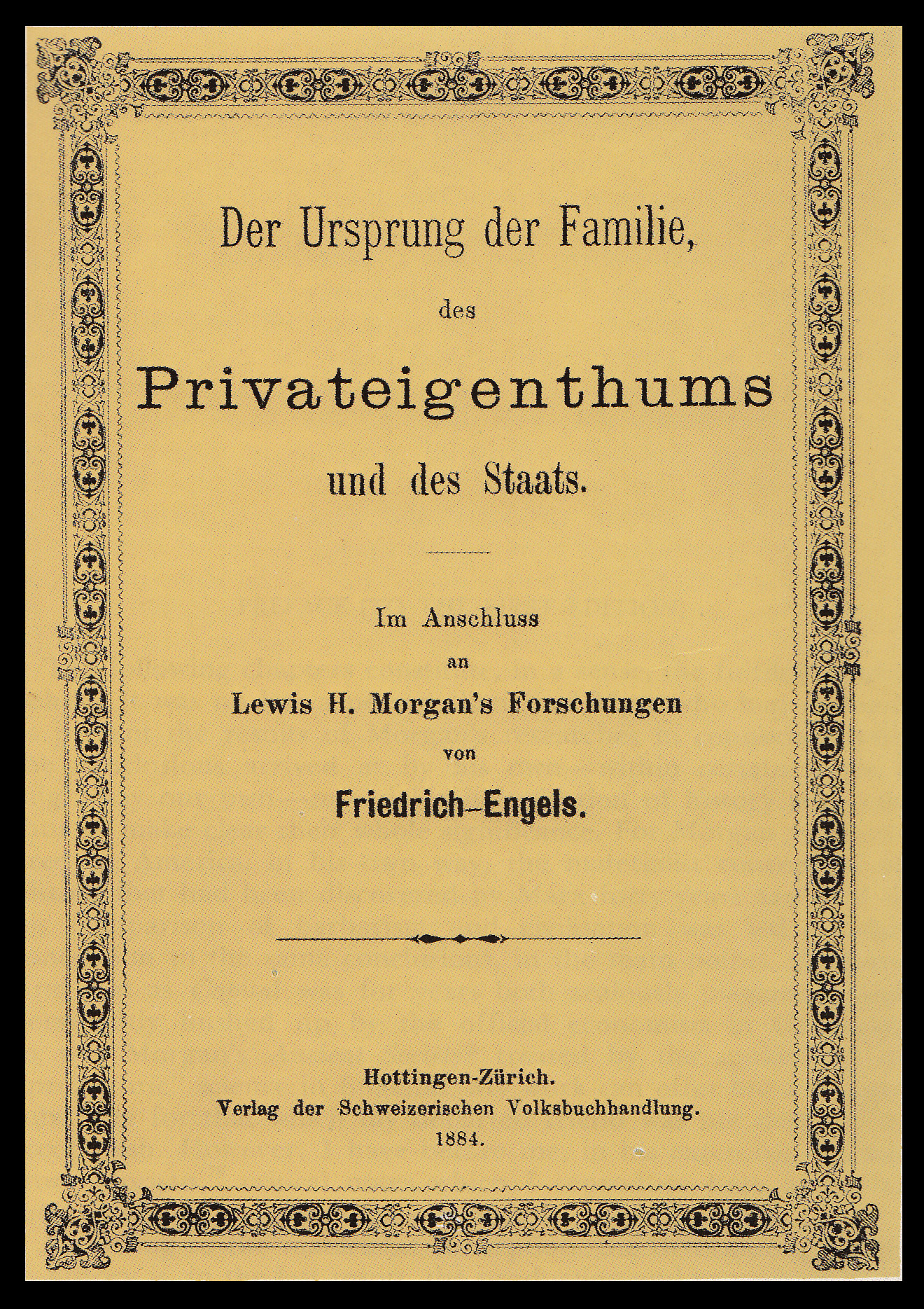

接下來災難降臨了,為工業革命提供動力的機器將勞工從餐桌前強行移動到工廠,如同機械化的珍妮紡紗機(spinning jennies)平穩地將羊毛轉化為紗線,在 1800 年前後幾十年間,工廠中的設備數量的快速增倍,將英國的農夫轉變為恩格斯(Friedrich Engels)所說的無產階級,也就是勞工階級。人們湧入都會中心,用農業和手工業勞動力換取支薪勞動力,以小型家庭農場交換城市公寓的租賃單位。在城市中,家庭生活與工作被嚴格區分開來。

歷史學家 E.P.湯普森(E. P. Thompson)戲劇性地描述這個過程,他寫到每天早上,每戶家庭被「工廠鈴聲粗暴地撕裂」。父親會去工作,留下母親照顧一個重要性已被掏空的家庭。家庭不再是經濟生產力或勤奮的家庭勞動地點,而是被降級到剩下兩種功能:扶養小孩和為小孩創造一個柔情、充滿愛意的舒適空間,家成為了「無情世界裡的庇護所」。一路走來,女人失去為家庭做出經濟貢獻的能力,以及伴隨那種貢獻而來的家庭權力。

儘管一直以來,不同人對前工業化時期無性別之分的勞動神話抱持強烈質疑,學者也針對不斷變化的勞動環境如何影響女性與家庭的議題爭論不休,但工業革命對女性的生活與地位,確實造成一場重大的變革。

歷史學家琳諾爾.大衛朵夫(Leonore Davidoff)和凱瑟琳.霍爾(Catherine Hall)曾闡述,從 18 世紀末到 19 世紀初的數十年間,大約是與工業革命改變英國同一時期,英國女性能從事的工作種類急速減少。在 1790 年代,英國女性在當地的職業名錄中,有擔任獄卒、水管工人、屠夫、農夫、裁縫師和馬具工人;但到了 1850 年代,她們的選項已經被縮小到教師、女裝裁縫師和女帽製造者。

在此同時,讓女性留守家中遠離支薪勞動開始有某種社會意義。許多勞動階級家庭因為經濟需求,無法劃分女性化的私有家庭領域和男性化的公共工作空間,但新興中產階級家庭卻能這麼做。這群中產階級群體既非貴族,也沒有家徒四壁,至少能在表面上假裝很成功。有鑑於此,擔任一名家庭主婦或一名勞動的妻子,遂成為區分新興中產階級和勞動大眾的鮮明界線。更具體來說,是女性在勞動上的缺席得以區分兩者。無論一個家庭中的男主人從事什麼樣的工作,不管那份工作多麼骯髒或需要體力活,只要男主人的妻子能留在家裡,就意味著他們是中產階級。

連自由派都說女人不該上班?

在大西洋另一邊的美國, 從 1880 年代開始,美國雇主開始設置排婚條款,實施強迫結婚婦女離職的政策。 1931 年,一份來自堪薩斯城和費城的公司調查發現,有 61% 的保險公司、 37% 的出版社和 35% 的銀行,都有實施反對僱用已婚婦女的嚴格政策。其中, 46% 的保險公司、 34% 的出版社和 21% 的銀行,都會在女性雇員結婚後開除她們。

1908 年,自由派律師與未來的最高大法院大法官路易斯.布蘭迪斯(Louis D. Brandeis)在對美國最高法院提出非當事人意見陳述時,曾表達對這類條款的支持。他提及由於所有女性都有「成為母親的可能」,因此她們「不被允取扛起母職以外的額外工作時數,那會讓她們無法勝任母親」。那一年稍晚,最高法院表達同意,允許一條奧勒岡法繼續實施。該條法律限制女性在日間商業洗衣店的工作時數。「母親的健康對後代的活力至關重要,」最高法院解釋道:「為了保持民族的力量與強壯,女性的身體健康成為公眾關注的對象。」

有了最高法院背書,一連串限制已婚女性和母親勞動參與的法律應運而生。1932 年,一項聯邦政策規定如果兩名政府僱員結婚,其中一人必須辭職。在許多人都失業的大蕭條時期,兩份公家薪水流入同一個家庭似乎是不合理的。

但這不僅關乎經濟公平。 1935 年在威斯康辛,州參議院通過一項決議,引發人們對雙薪家庭「嚴重道德問題」的爭議。州參議員擔心這類型的家庭,會使「避孕手法受受到鼓勵。同時,夫妻領取薪水的自私行為,可能破壞文明與健康環境、擾亂安家理念,成為家庭生活分崩離析的標誌。」在 19、20 世紀通過排婚條款和保護性法律的人認為,他們在提供女人顯而易見的選擇。他們認為沒生孩子的「老處女」,顯然比放棄教職、打字員、護士或公務員職位、離開職場的女性還要糟糕。

但他們失算了。他們不但無法逼迫女性離開職場成為母親,反而達到相反效果:他們強迫一些女性放棄母職,專心工作。

性別平等會讓女人不生小孩?答案恰恰相反!

人們對沒有生育女性最苛刻的刻板印象,是一群穿著大墊肩、對工作上癮的女人。她們的牆上會掛著文憑而非家庭照片,本來應該擺放嬰兒床的空房堆滿現金。如果我們用最簡單方式概述,那這些形容也沒有錯。整體來說,沒有生育的美國女性確實比較有錢、教育程度比較高,在事業上也比有小孩的女性更成功。

但這幅簡化的景觀只是現實有趣的鏡像。當我們說沒有生育女性教育程度比較高或比較有錢時,只是在評論她們目前的經濟地位。在一份針對沒有生育女性進行的研究中,有四分之三的受訪者都說她們來自貧窮或勞工背景,並表示沒有生育是她們經濟地位提升的原因,而非結果。

社會學家 S.菲利普.摩根(S. Philip Morgan)曾寫道,不生小孩不是「有志於發展事業的受教育女性唯一採取的新策略」,而是一種「針對嚴苛經濟環境產生的歷時悠久、合乎常規的反應」。普林斯頓大學的社會學家凱瑟琳.艾丁(Kathryn Edin)也指出:「從我在 1990 年代第一次訪談女性以來,女性對養育孩子中感受到的代價確實在增加。」她觀察到不管收入多少,「眾人都認知到工作是生命歷程的一部分」。

.jpg)

如今我們距離第一批被制定來排除職業婦女、提高生育率的法條,已經過了一個半世紀,事實證明這些法律適得其反。今日在西歐,婦女勞動率較高的國家,生育率也比較高,如同法國《世界報》(Le Monde)的記者安娜.卻明(Anne Chemin)觀察:「從 1960 到 70 年代,提倡傳統家庭價值的人宣稱,如果努力達到性別平等,那第一位受害者將是國家的生育率。」她指出:「但五十年後,數據似乎顯示他們錯了。在歐洲女性外出工作比例較高的國家裡,出生率也較高,而那些女性待在家居多的國家,出生率則較低。」

在期望女性留在家裡照顧孩子,擁有較嚴格家庭與性別規範的歐洲國家(如西班牙、葡萄牙和義大利),出生率也相對較少,每位女性平均生 1.3 或 1.4 個孩子。而在勞動參與率較高的國家,像是法國和北歐地區的國家,由於國內提供較慷慨的產假政策、產前產後支持以及免費的日間托育,同時哺乳的母親還能擁有較短工作日,因此平均的出生率更高,一名女性平均會生 1.8 個小孩。

人口統計學家洛朗.圖萊蒙(Laurent Toulemon)便觀察到近年來法國投注大量資源在產後保母的家庭探視費用,除了提供高品質低成本的托育照顧,也讓每對父母擁有長達三年的育嬰假。圖萊蒙評論道:「這整套措施比較有彈性。」而在沒有實施這類政策的國家(比如美國),女性在職業和母職間的選擇顯得很極端。柏林人口發展中心的研究員柯洛奈特(Steffen Röhnert)講得很直白:「現在的問題不是女人會不會去工作,而是她們肯不肯生小孩。」

.png)

生了孩子的女人,與沒生孩子的女人,

真的是光譜的兩極嗎?

其實,影響女人生育抉擇的因素有很多,

從生涯規劃,到害怕能否照顧孩子;從無法生育,到擔心環境危機……

古往今來,許多女性,都曾在盡力過好這一生的掙扎中,苦苦思索:生活中是否有容納小孩的空間?無論她們做出什麼的選擇,都不免受到所處背景的影響──時代、社會、文化,是適合生孩子,或是不適合?她們是自己所屬歷史時代的產品,也是地球賦予她們短短時間禮物的產品。

本書超越社會為母職、非母職劃下的界線,

看到各個時代,女性面對的抉擇,或難以抉擇。

◆ 一個激烈又孤獨的決定

生,還是不生?這個決定並不容易。它往往是女性與自己的生理時間、生涯規劃、社會環境、文化環境等因素間,激烈又孤獨的對話。

◆ 看見古往今來,女性「生或不生」的決定

凝視古往今來女性「生或不生」的抉擇,讓我們更認識她們的時代、或她們所處社會的限制,也讓我們看見,不斷有女性在這道考題前,做出多樣的選擇,猶如繁花盛開。

◆ 女性為生育掙扎的歷史,就是人類的歷史

女性「生或不生」、「如何生」的歷史,並不僅是女性的事,而是人類社會的歷史本身。每一個生或不生的決定,都是一名女性與她的時代對話的結果。

在這本溫暖而富有深思的書中,歷史學家海芬頓藉由梳理歷史,加上她對當代社會的觀察,思考這些與我們密切相關的問題:

★ 多變的世界中,變化的母職與母職焦慮

★ 養育一個孩子,需要一整個村子的協力?歷史上母親的支援系統

★ 沒有孩子就沒有價值?認識沒有孩子的女性做出的貢獻

★ 支持母親,也不去否定沒有孩子的女性,這是一體兩面