在我看來,我的使命既突然、清晰而又可怖。此刻,也就是法蘭西歷史上最糟的時刻,輪到我擔起她的重擔了。──夏爾・戴高

我曉得他不是英格蘭的朋友。但我總能在他身上認出「法蘭西」的精神,以及遍覽史頁中該詞所代表的觀念。我一方面對他的傲慢舉止感到憤怒,一方面卻也理解、欽佩他……。德國人已經征服了他的國家。無論何處,他都沒有真正的立錐之地。但沒差,反正他目空一切。──溫斯頓.邱吉爾

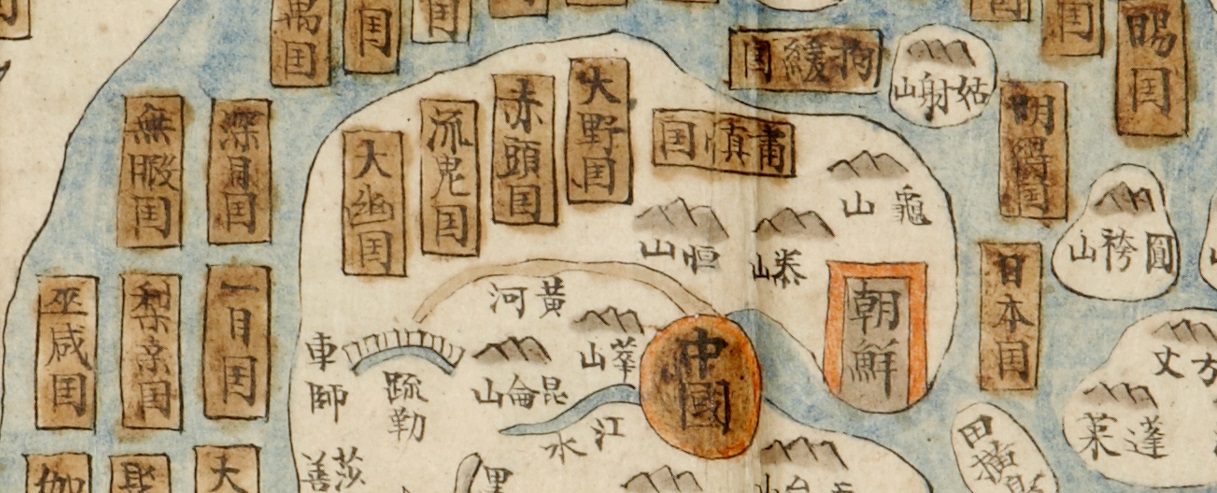

從這些粉碎西方世界的事件中,邱吉爾先生和我至少都能得出這點共識,甚至可說是最終的結論:等到一切塵埃落定,大不列顛還是座島,法國還是某個大陸上的海角,而美國則仍是另一個世界。──夏爾・戴高樂

邱吉爾與戴高樂各自的同胞皆視兩人為該國最偉大的歷史人物,彼此之間火花迸裂的親密關係,便體現了法國與英國歷史緊密交織的程度。

兩人都是作家,也都是行動者,憑藉其言語的力量為不勝負荷的民族帶來生氣。兩人都訴諸於歷史、戲劇、詩詞與愛國心。兩人皆深諳公開演說的戲劇效果,其雄渾甚至不會因為廣播電波的親切友好而削弱。

他們喚起過去,配上千秋萬世、命中註定與浪漫的意象,以挫敗希特勒與墨索里尼所勾勒的末世未來。「感性上,我傾向於把法國想像成童話故事裡的公主......註定有崇高而不群的命運。」「我們必須把接下來幾週的重要性,與西班牙艦隊逼近英吉利海峽、德雷克(Drake)打完滾球比賽[1],或是納爾遜擋在我們和拿破崙大軍團之間的時刻[相提並論]......只不過現在發生的一切......對於世人的生活與未來影響深遠得多。」

他倆何以有信心,為大難臨頭的國家發聲?兩人自孩提時便幻想自己是命定之人。兩人甚至也都真說出口過。5 月 10 日就職這天,邱吉爾感覺「彷彿我與命運同行,我過往的生命都是為這一刻所做的準備」。戴高樂在 6 月 18 日廣播演說:「那些一出口便收不回去的言詞自顧自流瀉而出,我深深感到自己有某種生活結束了......我走上冒險之途,就像個被命運扔出自己權責範圍之外的人。」這種自命不凡雖令人惱怒、懷疑,但也帶來忠誠與崇拜。

邱吉爾清楚知道自己系出馬爾博羅公爵,他是那一代最重要的政治人物,呼籲他重回內閣的呼聲早自 1938 年便與日俱增,而且他掌握了合法政府的力量與威望,隆重上位,執掌獨一無二的權力。戴高樂則是里爾一位學校老師的兒子,他是位沒沒無名的中階陸軍軍官,從未躋身當權派,對祖國的救世主[2]來說是個叛徒。他只能像拿破崙一樣,順著亂世的發展崛起。

曾經有人以或挖苦、或歌頌的方式,把戴高樂比作路易十四或聖女貞德。但他既沒有路易十四的王室血統,也沒有聖女貞德所受到的天啟,那是什麼讓他如此厚顏無恥,去「擔起法蘭西的重擔」?身為天主教徒、共和分子與軍人,他將法國認同中最強大、卻經常互相衝突的元素集於一身,但也因此有凝聚廣泛支持的潛力。身為穿著軍服的作家(就像拿破崙),他的靈感不僅來自法國高雅文化,也來自過去流亡英格蘭的愛國知識分子:勒內・德・夏多布里昂與維克多・雨果──他欽佩他倆,也引述他們的話來用。

邱吉爾與戴高樂皆是從事後證明的正確而獲得道德高度。邱吉爾過去以反對裁軍和綏靖聞名,只是沒有後來的史書所指陳的那麼早、那麼直接(部分也是他自己編的)。「我過去六年來的警告......如今大大證明我的看法不容反駁。」戴高樂生來帶刺、桀驁不馴,此前他批評最高指揮部的保守,提倡新式、機械化的陸軍,並預言若非如此,德國人將「在三週內從阿登推進到巴約訥」。他受到以貝當為首的軍界上層所抵制。當後者把法國戰敗歸咎於根深柢固的民族病時,戴高樂卻反駁,表示真正的原因是貝當這類人的盲目。

邱吉爾與戴高樂都瞭解,他們打的是一場長期的世界大戰。想體認這個事實,在島上會比在「某個大陸上的海角」來得容易。魏剛曾在 6 月 8 日對戴高樂說:「至於世界,要是我在這兒打敗仗,英格蘭等不到一星期就會和談。」戴高樂不相信魏剛的話,證明他確有遠見。戴高樂一待獲命成為國防次長,便立即召開發布會。據一位目擊者說,他正在準備寫法國的「復活神話」,自己就是彌賽亞。但他想顯靈的話,還得靠別人──尤其是邱吉爾。

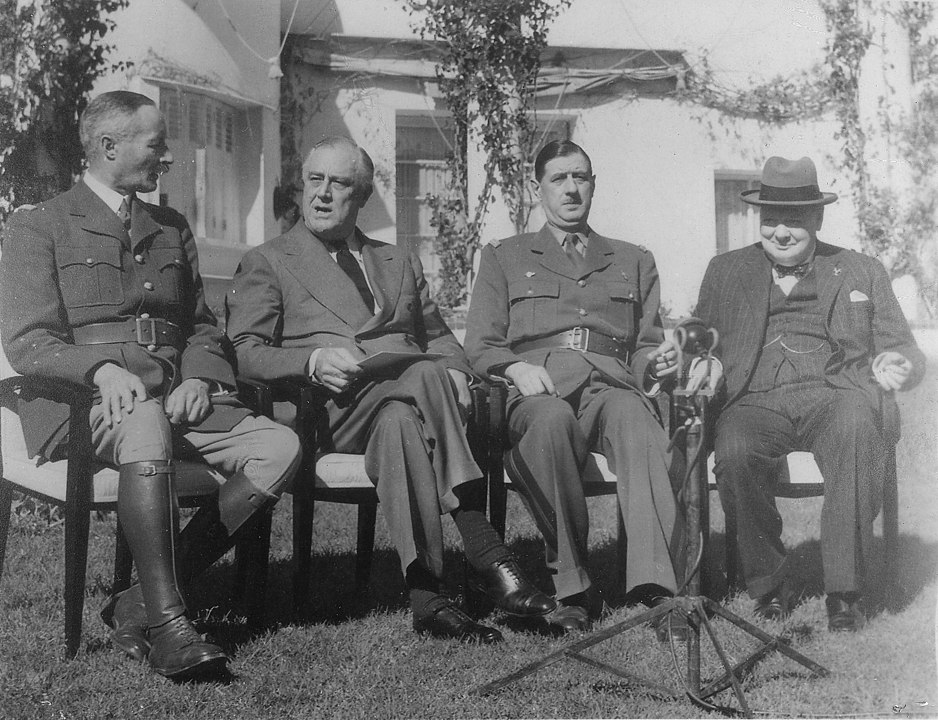

兩人在 6 月 9 日一早見面──一位法國史家稱之為「世紀會面」。一位資深的戴高樂主義者把兩人的關係總結為:「一見鍾情,接著衝動訂婚、急就章的婚禮和一段動盪不安的婚姻,最後成了一對因過往而永遠相連的老夫老妻。」戴高樂從波爾多出逃一事,是由史畢爾斯所安排,後者在 6 月 17 日時是真用拉的把他拉下英國籍的飛機。隔天,他便獲准發表他那歷史性的廣播演說,回覆貝當三十小時前的停戰訊息。

外交部抱怨,說邱吉爾把「世界上每一個怪胎」都招募過來。對於領導一國抗戰來說,他顯得太沒名氣。原本的打算是集結一批更有分量的人物,只讓戴高樂負責指揮在英國的法軍部隊。更有資格的人──例如雷諾或布魯姆,若非選擇不來,就是來不了。喬治・門德爾(Georges Mandel)──克里蒙梭堅毅無畏的前助手、邱吉爾欽佩的友人──原本是英國人的首選,但他的躊躇太要命:他是猶太人,知道反猶太分子會指控他逃跑。這一猶豫就太遲了。為防他離境前往英格蘭,他遭到逮捕、下獄,最後被法國法西斯主義者殺害。

邱吉爾一輩子親法。自從童年時幾度到訪巴黎以來,他在法國的時間加起來將近有四年。他對法國軍事榮耀讚賞有加(「融合佩吉與拿破崙於一爐」),可以回溯至 1907 年參加陸軍演習時。1916 年獻身戰壕時,他戴的是頂法軍頭盔。他崇拜克里蒙梭。他和尋常愛德華時代人有一樣的享受──法國景點、品味與陽光,而且定期到蔚藍海岸過冬。1945 年 7 月,他在比亞里茨度過戰後的第一個假日。他喜歡講一口「古怪,有時難以理解」的法語。「他講得非常流利,但懂的人不多。」他這麼做,多少是為了符合約翰牛的形象:「要是我講得太完美,他們可不會太開心。」

1930 年代晚期,他和「親蛙小子」與有志一同、反對綏靖的人培養政治友誼,包括雷諾與門德爾。但此舉代表的是改變方針,而非一貫的先見之明。不過幾年前,他還大力支持讓法國「自食惡果」,而且傾向一紙包括德國在內的三邊協議,而非單獨與法國結盟。

1920 年代時,他和一般人同樣有與德國和解、避免參與歐陸事務的渴望。只有他對裁減軍備表現的不耐,以及堅持唯有己方立場強勢時才綏靖對手的做法上與主流有異。他在 1933 年講了句有名的喟嘆──「感謝老天,有法軍!」他的意思不是呼籲建立同盟,而是支持由法國遏阻德國,英國則「作壁上觀」。這根本是作夢。直到 1938 年,他才力陳看待「兩國的國防需求時,要當作它們是同個國家」。

對於英國,戴高樂沒有相應的浪漫情感。他在愛國氛圍中長大,對「英格蘭」的憤恨不下於對德國的恨:他記憶中的法紹達是孩提時的悲劇,對莫里斯・巴雷斯(Maurice Barrès)與夏爾・佩吉歌頌法蘭西土地、天主教、聖女貞德、拿破崙的愛國作品讚賞有加。

他的法軍歷史裡略去了滑鐵盧。在這些人的圈子裡,懷疑英國──「拿破崙所嘲笑的那個寡頭政權」是第二天性,他也仍然保有之。戴高樂對英格蘭民族性格的看法相當傳統:他認為「這群人有著壓抑的天性,不時想粉碎一切藩籬」,凱比爾港的舉動「就是其中一回惡毒的迸發」。

他對英語文學知之甚微,只讀過一些莎士比亞與吉卜林的譯本。他不大會講英語,就算講也很不情願。1940 年以前,他從未到過英國。他貶低英國在第一次世界大戰中的軍事貢獻,認為 1940 年的災難多半是英國的錯。1940 年後,他得仰賴邱吉爾才能得到地位和一切行動所需:辦公空間、錢、部隊、武器,以及最重要的──跟法國的聯繫。

「他從未假裝自己喜歡英格蘭人。但像個乞丐有求於他們,祖國的慘狀烙印在他的額頭和心中,這實在難以承受。」一位認識他的人記得:「他對英格蘭與英格蘭人的批評經常尖酸刻薄......不下於對法國的批評,甚至有過之而無不及。」這理所當然,但他也是經過思考,才認為咄咄逼人是跟英國人打交道的正確方式:「你得拍桌,」他對屬下說:「他們才會退讓。」

至於這種做法是不是萬靈丹,恐怕有待商榷:咄咄逼人反而讓盟軍解放法國海外帝國領土時,將戴高樂排除在外。但是,對這位把「英格蘭人」(les Anglais)視為冷酷、無情、欺瞞成性的人而言,遭受這種待遇並不出他的意料。1940 年時,他認為「掌握實權的是區區幾百名貴族、大商人與銀行家」。他關在自己的總部,由法籍隨員團團圍繞,縮在自己的偏見硬殼中,跟外界切斷聯繫,因此錯過了歷史上純屬平民自發的抵抗運動裡最重大的其中一次行動。這不禁讓人想到多塞特公爵試圖靠一場板球賽阻止法國大革命的舉動。

人們經常以邱吉爾與戴高樂作為各自民族性的代表。其實,他們反而大大改變了這些看法:過去在整個歐洲,一板一眼、帶把雨傘的張伯倫和短小精幹的雷諾才是眾人心目中的民族形象典範。邱吉爾和戴高樂反而體現了公認是另一方民族的許多特色。這位高大的法國人個性冷淡、少話、尖酸、拘謹、只會一種語言、舉止傲慢,活像從《布蘭博上校》書裡走出來的人物。那位體型福泰的英格蘭人卻個性奔放、情感豐富、愛好藝術、崇尚享樂、能言善道,跟西哈諾[3]一定會相處愉快。這或許多少能解釋他們何以能這麼理解彼此的國家。

.jpeg)

作者羅伯特與伊莎貝爾分別來自英、法兩國,這對史家夫妻檔走筆寫過海峽兩岸三百年來的生死貧富、勝敗興衰,字裡行間結合英式幽默與法式瀟灑。

[1]【譯註】一五八八年,西班牙無敵艦隊進攻英格蘭前夕,據說英格蘭艦隊中將法蘭西斯.德雷克(Francis Drake,同時也是探險家、私掠船長)人在玩滾球。得知西班牙人來襲的消息時,他表示時間充裕,可以把比賽打完,然後解決敵人。

[2]【譯註】指貝當。

[3]【譯註】指貝爾熱拉克的西哈克(Cyrano de Bergerac),法國小說家埃德蒙.羅斯丹(Edmond Rostand)劇作主角,是個多才多藝、熱情洋溢、能吟詩作樂的法國儲備軍官,卻因為自己生了個大鼻子而自我懷疑。熱愛自己的遠親羅珊娜(Roxane),但卻幫助友人兼情敵克里斯蒂安(Christian)追求羅珊娜。