外交場合像是由無數「禮儀」交織而成的圖像,每一張都是精緻的盛大演出。參與者無不露出開朗的笑容,一切是那麼地準確、到位。當我站在遠離外交場合的對岸,與彼端的那一小段距離,彷彿產生一種美感。它掩蓋了外交過程的種種折衝、談判、討價還價,以及時有時無的爭吵。違和感在雙方握手、交換禮物之間,完成禮儀的那一刻,煙消雲散。

雖然時常閱讀朝鮮人到北京的日記,姑且稱得上是廣義的「外交文獻」,牽涉到不少「禮儀」,我卻對此一直沒有那麼理解,或應該說:「我沒辦法理解」。

朝鮮使節抵達北京,按例由中國官方款待,如接風洗塵有「下馬宴」,即慰勞朝鮮人風塵僕僕而來,在他們下馬後的賜宴。緊接著的是一連串的「朝廷禮儀演練」(古稱演儀、習儀),教朝鮮人各種宮廷禮儀,以免他們在朝見皇帝時出糗。諸如此類的「繁文縟節」,基本上可以總結我對外交、禮儀的看法:它們像是例行的事件一樣飄過眼,而我不曾深究其意義。

直到最近,翻閱朝鮮人到日本的日記、報告書,它像是美術館導覽員的解說,為我點出畫裡的秘密。數百年前的外交禮儀如果那般無趣、沒有意思,當時各國的謹慎遵守與錙銖必較,不就顯得毫無意義?事實是,如果我僅僅將目光擺在外交禮儀上,諸如朝鮮人拜見官府的次序、雙方的稱謂用語,只在乎這裡頭的名堂,卻不認真思考背後的涵義與雙方的用心,則永遠無法說出禮儀在古代的定位。

今天要說的是橫亙日本、朝鮮兩國之間「外交禮儀」、「外交工作」的故事,它像是經過層層包裝的祭典,每一處的細節都揭示了雙方的角力與企圖。我們只需要稍稍站得遠一點,就能看見他們爭吵的原因,在那雙方模糊的外交空間裡,體會一點點古代外交工作的意義。

※※※

這個故事得從一封信開始說起。

江戶時代(1603-1867),朝鮮向日本派遣使節,通常是為了慶賀新的「將軍」(征夷大將軍)即位,這在當時被稱為「襲職」,也就是換人當老大的意思。日本雖然在名分上有「天皇」存在,但只是一個虛位元首,實質統治的權力掌握在德川家手上,江戶的幕府將軍才是政治中心。朝鮮作為日本的鄰居,雙方派遣使節相互問好,實屬意料中事。

1709 年,江戶幕府第五代將軍德川綱吉(1646-1709)去世,同年新的將軍德川家宣(1662-1712)襲職。在家宣就任的隔年,日本透過專職負責「朝鮮外交事務」的對馬藩邀請朝鮮派遣使節來日,恭賀新將軍的誕生。就在雙方處於磋商的階段,1711 年,對馬島藩主宗義方(1684-1718)特地給朝鮮官員寫了一封信。信中內容很簡單,日方希望朝鮮使節依例帶來的「國書」,能夠稱德川家宣為「日本國王」。

在繼續深入這個問題之前,我們先簡單談談甚麼是「國書」。

如果各位還記得申維瀚(1681-1752)的故事,他作為「製述官」前往日本寫詩,整個使節團統稱為「朝鮮通信使」。

為什麼叫做「通信使」?因為使節最重要的工作就是「送信」,也就是將朝鮮國王的信通傳到幕府將軍眼前,而這封出自國王意旨的信尊稱為「國書」。我們時常可以從當時的繪畫作品中,一窺朝鮮使節團多麼重視國書。國書代表著國王,因此即使只是薄薄的一張紙,需要出動八人扛轎「抬著走」。(詳後圖所示)

朝鮮國王寫信給幕府將軍,裏頭的用詞遣字可以說是「字字斟酌」,因為稍一不慎就可能「落下風」。不論是行文的語氣,或是格式都要求「對等」,至少不能讓自己受委屈。如此想來,對馬島主宗義方要求朝鮮方面稱德川家宣「日本國王」,可以說是一個很大的變動。

朝鮮國王剛得知這個請求時,當下的反應是:「原本我們叫幕府將軍『大君』,已經 77 年了,怎麼現在又要改成國王。現在我們正在磋商階段,突然就來這一招,跟之前臨時更改禮品的事情比起來,完全不能比。這必須嚴厲的回應,先請有關單位討論一下。」(大君之稱,已至七十七年之久,而請復之說,猝發於意外,此非向日禮單之比。不可不嚴辭峻斥,令廟堂稟處。)

在此之前,朝鮮國書稱呼幕府將軍「日本國大君殿下」,日方突然要求改為「日本國王」,一來是不知為何改動,二來是這樣的稱呼,會不會破壞了「和諧」呢?

外交場合中,每個人的「稱謂」都是有學問的,為了保持對等,要盡量尋求共識,剔除上對下、有主從關係的用詞,避免損害國家的尊嚴。如果我喊你日本國王,你說我是朝鮮小老弟,那朝鮮不就向日本「稱臣」了嗎?通信使既然是外交工作的產物,雙方你來我往的角力,爭取國家的「面子」,也算是理所當然的份內事。

奇怪的是,1711 年,幕府將軍怎麼想當「日本國王」了?更重要的是,難道他不是嗎?

顧名思義,「國王」就是一國之君,政治的中心,對外的代表。自從德川家康取代豐臣家,統一日本,承襲「征夷大將軍」的名號之後,稱自己「國王」是極為正常的。因此日本與朝鮮的往來,一直都是「幕府將軍」與「朝鮮國王」之間的事情,雙方都是各自的最高領導人。

然而,朝鮮國王明白地說:「大君之稱,已至七十七年之久」,也就是說在 1711 年之前的 77 年,朝鮮國書上一直稱幕府將軍「日本國大君」,而不是「日本國王」。顯然在對外的稱呼上,德川家覺得征夷大將軍的簡稱「將軍」,不是那麼對等,於是採用了「大君」。畢竟在當時的清朝、朝鮮,「將軍」不過就只是中階的武職,你跑到清朝說我是日本將軍,沒有人覺得你重要到代表一個國家。

相形之下,「大君」就不同了,典故出自《易經》「大君有命,開國承家」之語,意思就是君王。如果還記得駱賓王(640-684)那篇著名的〈為徐敬業討武曌檄〉,裏頭有一句就是奉勸各地諸侯「共立勤王之勳,無廢大君之命」,鼓舞大家起兵勤王,不要忘掉唐朝天子了。大君在中國、日本的語義,皆指向最大的君:君王。

同時,根據日本學者池内敏的研究,他強調日方使用「大君」還有一層涵義,典故出自「大樹源君」。簡單地說,日本最尊貴的血統世系是天皇一脈,而源家與此有關,德川家自稱大樹源君,就是藉此抬高自己的出身,這是大君的第二層涵義。

問題是這套看似合理的邏輯,一面對朝鮮就不那麼名正言順。

熟悉韓國古裝劇的朋友對「大君」一詞估計很感親切,但絕對不會聯想到「國王」。在朝鮮的語境裡,「大君」指的是「嫡子」,是朝鮮國王的小孩。因此對朝鮮來說,「日本國大君」能夠有不同的解釋,他們派遣使節去日本,就像是「上國」出巡,畢竟朝鮮的漢文化較高,連名分上也佔了點便宜。

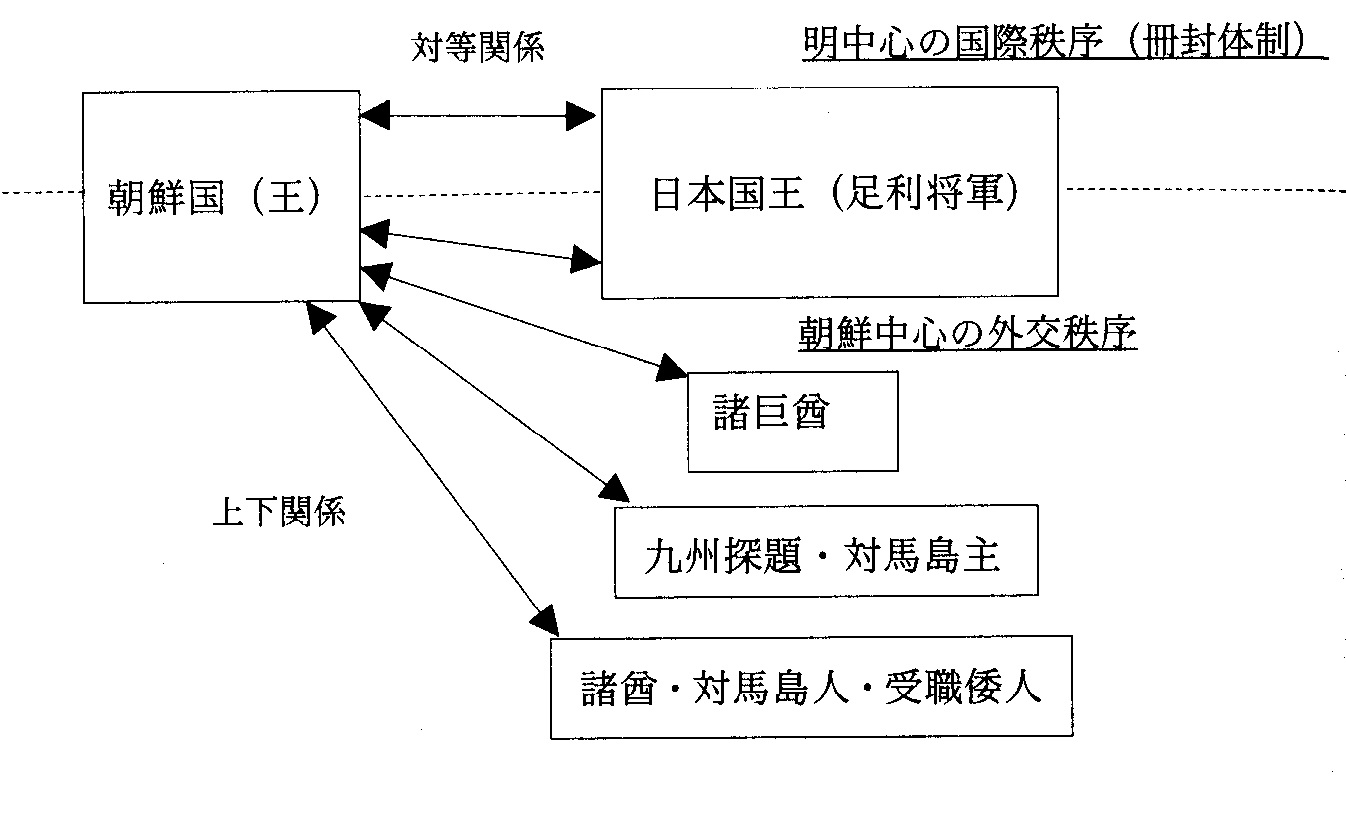

日本人當然不是這麼想的,他們也想在這個「看似對等」的槓桿上,極大化自己的利益。對日本而言,朝鮮人是「來朝」、「來聘」,他們是入貢,這從當時日方繪製的圖畫,名稱是「來朝圖」、「來聘圖」,就能知悉日方的心態。在當時的外交慣例,先向對方送國書,或者是提出邀約,就代表著臣服,氣勢自然也就弱了一階。因此日本與朝鮮的外交工作,從來就不是「幕府將軍」v. s.「朝鮮國王」,一直都由對馬島主擔任中介。

對馬島負責傳遞國書,與朝鮮磋商外交事宜,免除不少尷尬。對德川家來說,對馬島主就是他的臣下,請他處理這件事情很正常,而且由「對馬島」聯繫「朝鮮國」,不就代表朝鮮國的等級跟對馬島一樣嗎?同樣的,對朝鮮來說,每次送出邀約的都是日方,是人家先邀請我,朝鮮不是占了上風嗎?

大家都在看似對等和諧的畫面中自我安慰,利用著一塊模糊地帶,宣稱那裏屬於是我們的。

那麼,「日本國王」是一道解藥嗎?

1711 年,德川家宣即位不久,他聽從謀臣新井白石(1657-1725)的建議,對外改稱日本國王,不再使用日本國大君的名號。新井白石的邏輯簡單明瞭,「大君」的意思既然是君王,那日本名義上的君王是「天皇」,這樣等於冒犯天皇。為了解決這個問題,天皇就當名義上的主,德川家當政治上的主,因此直接稱「國王」才是最適切的。

新井白石的主張在日本引起軒然大波,反倒是在朝鮮,這個爭議很快地結束。朝鮮官員向國王表示:「今天日本自己稱王與否,不是我們能夠控制的,現在知道他稱王了,那麼國書上就寫日本國王,也沒關係。」(今之自王,非我所能禁,而知其稱王,則改送國書,固無所妨。)朝鮮國王也順從了,於是這事在朝鮮基本上沒甚麼影響。

朝鮮接受改動是有原因的,具體說起朝鮮的外交工作有二,一是與中國相處,也就是「事大」;一是與日本交往,則稱為「交鄰」。鄰居相交的原則就是誠信對等,日本國王、朝鮮國王兩相平行,沒有吃虧與否的問題。我們不可以忘記,當時東亞列國的秩序是以中國為中心的「朝貢冊封體系」,不論是明朝還是清朝的時代,朝鮮國王都經由中國冊封。換句話說,朝鮮國王頭上還有個「皇帝」,日本改稱國王,對他們來說就是回到這個「朝貢體系 Online」罷了,朝鮮的地位不受影響。

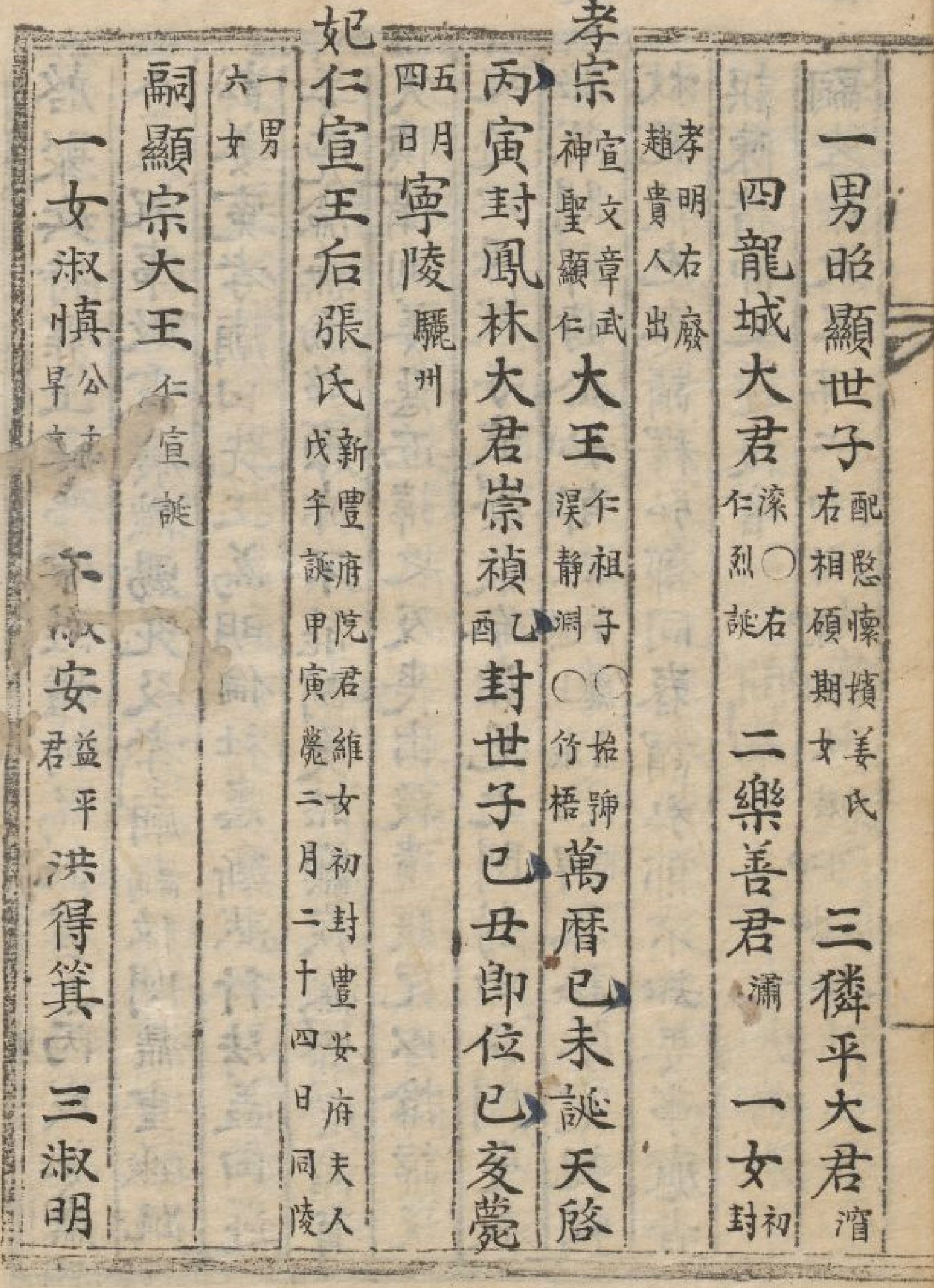

在當時如果想去明朝貿易,與明朝交往,就得買票入場(勘合),成為「朝貢體系Online」的會員。日本國王是有前例的,明成祖朱棣(1360-1424)就曾冊封足利義滿(1358-1408)為日本國王。後來壬辰倭亂期間,明、日兩國也曾經一度幾乎講和,其中一條就是冊封豐臣秀吉(1536-1598)為日本國王。(冊封詔書原件現藏大阪歷史博物館)德川家執政後,一度遵循日本國王的用法,後來因為各種原因而改為大君。(如柳川一件)

日方使用「大君」就是希望脫離這個系統,獨立自立,不受中國影響。

我們能看到日方試圖突破,卻處處受到箝制的尷尬處境。如果稱大君,一來對朝鮮有點吃虧,二來與天皇有所衝突。如果稱國王,那麼代表回到中國的世界秩序裏頭嗎?

關鍵一直在心態:日本始終不認為自己是中國的臣子。對於朝鮮更是如此,姑且不論古代傳說日本神功皇后征服朝鮮半島,近一點也有豐臣秀吉出兵征韓,朝鮮在某些日本人心中:「本來就是我們的」,而且貧弱可欺。因此朝鮮通信使來日本,被視為來聘,朝鮮帶來的禮物被理解為「特地獻上地方特產」(土物)。朝鮮人的造訪,等於替幕府將軍進行政治宣傳,藉此展示德川家的權勢,好讓其他地方諸侯(大名)知道:我在外面很罩,吃得開,你看朝鮮人都來了。

問題就在這塊模糊的灰色地帶,大家都想插旗爭勝。名為「誠信」、「對等」,所以沒有一方願意吃虧,卻都想佔盡便宜。結果是憑藉著一塊模糊的外交空間,朝著對自己有利的地方「發揮」;一個出使,各自表述。

朝鮮使節認為日本沒有文化,看不起他們的儒學、漢文學,於是每到一處就譏笑日本人的漢詩能力低下,談到自己就說「明朝滅亡之後,我就是繼承漢文化的第一人。」(我獨為東周)。日本人也輕視朝鮮人,朝鮮來日本是為了拜見將軍,日本才是中心,所以「外夷」來朝。

重大的歷史事件、相互較勁的文化意識,兩者像是隨時能夠引爆的炸藥,像是一把抵在使節背後的刺槍,雙方都有不能後退的立場。於是看似平等和諧的外交場合如同戰爭,國書裏頭的稱謂、幾里外下轎步行的規矩,裏頭沒有誠信,卻樣樣高呼對等的口號。

1711 年,朝鮮依約派出通信使,使臣趙泰億(1675-1728)、任守幹(1665-1721)一行人風塵僕僕,剛落腳對馬島不久,日方高層隨即請對馬島主「轉達」朝鮮使者,希望更動這次的許多禮儀。朝鮮使節還沒搞清楚狀況,出於本能地幾次拒絕:「這件事情沒有前例,而且現在都已經完成事前的外交磋商,這件事情也沒經過我方高層認可,所以這是不可能的。」(此事既非前規,且在節目講定之後,未及稟定於朝廷,決難之。)

後來朝鮮、日本兩國因為「國書」發生爭執,兩派人馬在每天「光鮮亮麗」的外交場合後,捲起袖子,板起臉孔,義正詞嚴地相互抗議。任守幹的《東槎日記》寫下了這段故事,當時他們認為日方給朝鮮國王的國書觸犯忌諱,要求重寫,並說:「如果你們不改,我就死給你們看。」(未改之前,有死而已)又說:「只要一天不改,我就賴在江戶不走。」(未改之前,絕無歸國之理)

日方一開始先好言勸說,後見毫無效果,最終收起笑臉,丟下一句:「你們不怕死,那就繼續堅持啊!難道你們不擔心兩國那些無辜的老百姓,將捲入戰爭嗎?」(使道雖不畏死,失歡敗盟之後,兩國無辜生靈,將入於塗炭,豈不念及於此乎?)

形勢比人強,畢竟江戶是日本人的地盤,任守幹一行共 481 人還是沒能堅持,選擇離開。當他們歸國後,遭到朝鮮官員極力的攻擊,罪名是他們沒能在千里之外堅守國家的尊嚴(人臣奉命出疆,少有難處之端,則隨機應變,善為周旋,不然則死生以之,期於埋骨,事理當然),懲處是使臣、翻譯官全都罷官,有的被流放,有的則是勒令返鄉。

※※※

我們可以輕易地為這個故事下結論,日本人真是太可惡了,突然改變禮儀,國書犯了忌諱又不改。那些朝鮮使節也真沒骨氣,奉命出使就代表國家,稍有損害朝廷體面的事情,就該據理力爭,有死而已。

但是,如果我們嘗試站得遠一點,再遠一點,我們能看到支撐著雙方對抗的力量與歷史淵源。

朝鮮自從壬辰倭亂之後,對日本有著極大的仇恨,通信使的出航像是另類的復仇。他們選拔最好的馬術專家、畫家、文學家、弓箭手,在日本國土上喧鑼著精美的大鼓,穿著雅致的大明衣冠,這不只是為了展示最好的儀容,同時也是宣告自己比較有文化。

日方也有自己的企圖,他們想擺脫中國的朝貢體系、華夷秩序,新井白石的改革想解決幕府將軍、天皇之間的名分矛盾。日本想要擁有屬於自己的世界規則,而且證明「它可以運作」。(當時反對新井者也不在少數,後來也確實改回大君)

雙方都有所堅持,都有各自的歷史陳因,於是引發這場禮儀糾紛。值得注意的是,仔細聆聽每一個人的發言,我們難以聽到「個人」的聲音。在外交場合,國家的力量在每一個人身上放大,言詞上的爭鋒相對使得畫面張力十足,像是一張力量滿盈的弓,弦隨時可能斷掉。

有沒有可能緩解衝突?有沒有那麼一點的可能,有一個更好的結局?

1719 年,朝鮮又派遣了一次通信使,使臣申維瀚始終瞧不起沿路接待的日本人。旅行的最後,他曾與著名的日本儒者雨森芳洲(1668-1755,他會說韓文)有一段談話。我們可以想像,芳洲鼓起勇氣,慢步湊近申維瀚身邊,他先是說:「我有些想說的話,想趁這個時候跟你說。」(吾有所懷,欲乘間言之)接著才緩緩說道:「我看你們國人所寫的作品,裡面提及本邦的部分,必定說我們是倭賊、野蠻頭子,種種醜化,我都說不下去了。」(竊觀貴國人所撰文集中語及敝邦者,必稱倭賊、蠻酋,醜蔑狼藉,有不忍言者。)

畫像中的芳洲穿著的是儒服,他對漢文化有所嚮往,又精通韓文,自然與朝鮮使臣有不錯的交情。在這個場合,他說出了自己的想法。芳洲希望「對等」、「誠信」的外交關係,能夠從片面的承諾,達成實質的履行。

申維瀚是這樣回答他的:「誰叫豐臣秀吉打我們,我們就是仇恨日本人!」(平秀吉為我國通天之仇,宗社之恥辱,生靈之血肉,實萬世所無之變,為我國臣民,誰不欲臠而食之,所以上自荐紳,下至厮隸,奴之賊之,語無顧藉,發於文章者,固當如此。)

芳洲看申維瀚如此「義憤填膺」,知道也沒法再說下去,轉而提及:「你這樣說當然沒錯,不過你們都喊我們『倭人』,這也不是我們喜歡的稱呼方式。」他誠摯地繼續說道:「我希望以後,你們可以叫我們日本人。」(今後則願飭下輩,呼我以日本人可矣。)最終,申維瀚沒有答應,此後的朝鮮人也是繼續稱呼日本人「倭人」。

至今,我從未從事過外交工作,也沒有一次需要向別人澄清「如何稱呼我」。但是我能想像身穿儒服的雨森芳洲,揣著誠懇的口氣,向朝鮮客人訴說:「可以的話,請叫我日本人」的請求。我希望如果還能有機會,在文字記錄之外存在一個可能性:雨森芳洲鼓起勇氣,又說了一次自己的想法。這一次申維瀚不急著表達自己的憤慨,宣示朝鮮的大義凜然,他能夠嘗試聆聽芳洲說更多話,並願意稱呼他是一個日本人。