1849 年 8 月 27 日,馬克思乘船赴英國,從此一直留在那裡,直到 1883 年過世為止。「你必須快點來倫敦一趟」,他寫信給當時正在瑞士遊覽的恩格斯:「我們在倫敦有事要忙了。」

在馬克思抵達倫敦幾個月後,他在攝政街(Regent Street)上某塊櫥窗看到一具電力火車引擎的模型,當時,他突然變得「激動興奮」。

據目擊者指出,「那並不是單純的新奇之感,其中隱含了經濟學上的意義。」他告訴身旁和他一同觀看的人說:「問題解決了,但其結果難下定論。經濟革命發生後,政治革命也將隨之而來,因為後者只是前者的表現罷了。」走過攝政街的人,可能不大會停下來思考這個特洛伊「鐵」馬將帶來的政治與經濟後果,但對馬克思來說,這才是最重要的事。

1850 年 6 月,當他拿到大英博物館的閱覽證後,花了接下來近一年的時間苦讀經濟學著作與過期的《經濟學人》。到了 1851 年 4 月,他宣告說:「我已經研究得差不多了,再過 5 個星期我就可以把所有經濟學類的書籍全讀完,接下來,我得在家裡研究政治經濟學,然後到博物館做其他學科的研究。」

大多數時刻,他在博物館從早上 9 點坐到晚上 7 點,但他為自己設下的任務似乎永無止境,「我正在研究的材料真是千頭萬緒,無論我如何竭盡心力,仍然無法在六到八個月之內結束」,他於 6 月時寫道:「而且在現今這種茫茫然的貧困處境之下,我還有種種持續不斷的現實干擾……」

從馬克思與燕妮抵達倫敦的那一刻起,他們就不斷被一次又一次的家庭危機困擾。

他們當時已有三個孩子,第四個孩子甫於 1849 年 10 月出生。1850 年 4 月,由於拖欠房租,他們被趕出切爾西(Chelsea)的公寓,暫時寄居於一個猶太製鞋帶商位於蘇活區第恩街(Dean Street)的家裡。在那兒,他們度過了一個悲慘的夏季,直到搬到另一個較穩定的住處以前,大部分時間生活在赤貧邊緣。

後來燕妮再度懷孕,還時常生病,於是恩格斯不得不捨棄他在倫敦從事新聞業的理想,前來救援。他回到厄曼與恩格斯公司(Ermen & Engels)位於曼徹斯特的辦公室,在那兒一待就待了 20 年,雖然相當程度上是為了幫助這位傑出而困頓的朋友,但實際上他也扮演著敵方偵察兵的角色,提供馬克思有關棉花交易的內幕資訊以及國際市場狀況的專業評論,此外,也定期金援馬克思,這些錢若不是從零用現金箱拿的,就是使了些手段從公司帳戶裡提取的。

即使獲得這些援助,馬克思一家的生活依然困苦不堪,甚至瀕臨絕望邊緣。在他們居住的兩房公寓裡,所有傢具和擺設破舊不堪,滿是灰塵,包括父母、小孩、管家,全都睡在後面一間小臥室裡,另外一間則當作書房、遊戲室與廚房。

有個普魯士特務曾用欺詐的手段進入這間小公寓,他給柏林上司的彙報是這麼寫的:

「馬克思過的真是一個波西米亞知識分子的生活……儘管他經常一連幾天無所事事,但如果他有許多工作要做,他會日以繼夜、絲毫不知疲倦地工作。他沒有固定的就寢與睡眠時間,往往徹夜工作,然後中午和衣躺臥沙發,一直睡到傍晚,一點都不受世界的干擾。」

經常發生的家庭悲劇仍不時打斷這種一團混亂的生活。

馬克思夫婦最小的兒子圭多(Guido)在 1850 年 11 月突然死於抽搐昏厥;1852 年復活節,一歲大的女兒弗蘭契斯卡(Franziska)因嚴重的支氣管炎而死去;另一個馬克思最疼愛的兒子埃德加爾(Edgar)也在 1855 年 3 月患肺結核而死。由於過度悲痛,馬克思近乎神志不清,在棺木下葬時他向前走了一步,葬禮中大多數人相信他當時也想一同投入墓穴,還好有人及時伸手拉住他。

弗蘭契斯卡過世後,恩格斯寫信慰問馬克思:「但願你和家人可以搬到比較衛生的街區、比較寬敞的住處。」不論弗蘭契斯卡是否因貧困而死,貧困的確占據了她父母的全部生活。憤怒的債主,包括肉販、麵包師傅、法警等,經常上門討債。

馬克思於 1852 年 2 月寫道:「就在一星期前,我的生活可真是痛快極了,我無法出門,因為就連我的衣服都拿去典當了,另外由於不能賒帳,我也沒肉可吃了。」同年稍晚,他向恩格斯透露:「這八到十天來,我只能提供家人麵包與馬鈴薯,今天是否還能獲得這些,還是個問題……我要怎樣才能脫離這糟透的狼狽處境呢?」那時他身為《紐約每日論壇報》(New York Daily Tribute)的歐洲通訊員,每星期提供兩篇文章,一篇兩英鎊,恩格斯另外也提供他生活補貼,但仍然不夠用,這也是他未能全心全力專注於這本經濟學著作的另一個原因。

「雖然這一切情勢如此,但工作要趕緊結束」。他在 1851 年 6 月寫道:「總有一天必須強制結束。」這看來有點滑稽,顯示馬克思缺乏自知之明:他可以輕鬆擺脫朋友與政治的聯繫,但他終究無法放棄他的著作──特別是這一部涵蓋了統計、歷史和哲學的鉅著,它最終將揭露資本主義的可恥祕辛。

愈是深入研究撰寫,似乎離完成之日愈遠,恩格斯在 1851 年 11 月建議他:「重要的是,你必須以一部偉大著作重新回到公眾面前……你絕對必須打破長期缺席於德國書市的狀況。」接著計畫又因更多「持續干擾」而擱置。

1851 年 12 月法國發生政變後,他隨即應美國一份新週刊《革命》(Die Revolution)的要求,寫出了《路易波拿巴的霧月十八日》(The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte),接下來的幾年,他又耗費許多時間在流亡同志間的同黨操戈,馬克思強調,這些可不是宣洩氣憤的活動,而是重要的政治介入。因為倘若不揭穿假社會主義救世主的真面目,對群眾而言,他們會比真正的君主還具有吸引力。他宣稱:「我堅持與偽自由派奮戰到底。」

最終把他拉回經濟學研究的,是發生於 1857 年秋那場令人期待已久的國際金融災難。

最初,紐約一家銀行垮臺,接著危機猶如迅速蔓延開來的啟示錄一般,向奧地利、德國、法國與英國遍布開來,當時大病初癒的恩格斯匆匆回到曼徹斯特等著看好戲──陡降的價格、每日皆有銀行破產、極其強烈的恐慌,「棉花交易所裡頭的景象實在相當有趣」,他向馬克思說道,「許多同事對我突然異乎尋常的高昂興致感到非常惱火。」

當時,馬克思也受到這股戲劇般的精神時刻感染,從 1857 年到 1858 年的整個冬季,他每天在書房裡工作到凌晨四時,校對整理他的經濟學論文,這是「為了在洪水來臨前至少把一些基本問題搞清楚」。儘管洪水終究沒有到來,但馬克思仍繼續修築他的方舟,相信總有一天會派上用場,當發現自己的基礎數學能力不足以應付繁瑣的經濟學公式時,他立即快速複習代數,他解釋道:「為了公眾利益,絕對必須徹底了解這個問題。」

1858 年初,拉薩爾向馬克思提出一份與柏林出版商敦克爾(Duncker)的合約(敦克爾的妻子剛好是拉薩爾的情婦)。馬克思知會出版商說,他將把「對資產階級經濟體系的批判」分為六大冊。……然而,就像他經常面對急迫期限所表現出來的那樣,他身體亮起了紅燈,「這星期以來我為肝病所苦,我無法思考、閱讀、寫作或做任何事。」他在 1858 年 4 月向恩格斯吐露。肝病的困擾使他每次只要或坐或寫幾個小時,「之後就得躺在床上好幾天」。

這是令人熟悉的悲嘆。恩格斯多年後重讀這些舊信時說:「唉,我們早已習慣這些無法完成工作的藉口了。」如同馬克思自己承認的:「我的疾病總來自頭腦。」不過確實有其他干擾存在:他的女兒艾琳娜(Eleanor)患了百日咳,他的妻子「精神崩潰」,當鋪老闆和賒銷員不斷上門討債,馬克思也如此酸刻自嘲:「我猜大概沒有人可以在這麼缺錢的情況下,還寫得出關於貨幣的文章吧。」

儘管那年夏天他什麼也沒寫,但他於 1858 年 9 月時承諾,手稿將於「兩個星期」內完成並交寄,可是一個月後,他又承認「稿子還須幾個星期才能寄出」。似乎所有事情都對他不利,甚至連全球經濟危機都快要結束了,這讓他脾氣大壞,也給他帶來了一次「最嚴重的牙痛」。

1862 年底,一個來自漢諾威(Hanover)的崇拜者──庫格曼博士(Dr. Ludwig Kugelmann)寫了封信,詢問《政治經濟學批判》何時可望出版。「第二部分終於完成了」,馬克思回應道:「只剩最後付梓前的校正和潤飾工作。」同時,他也第一次透露,他放棄使用《政治經濟學批判》(第二卷)這一累贅的書名了,相反地,他認為,厚重的書應該使用精練的名字,因此「它將以《資本論》為名出現。」

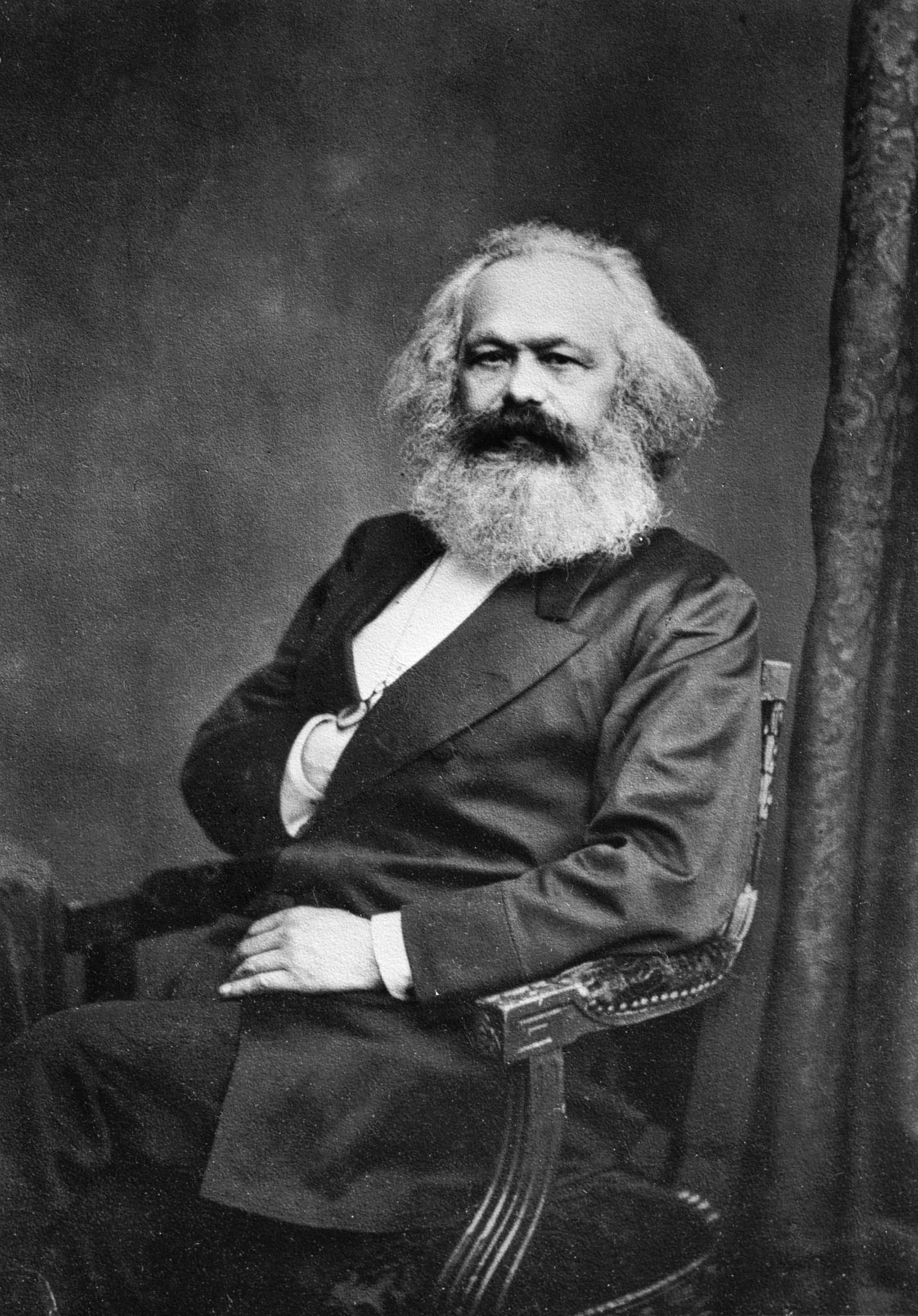

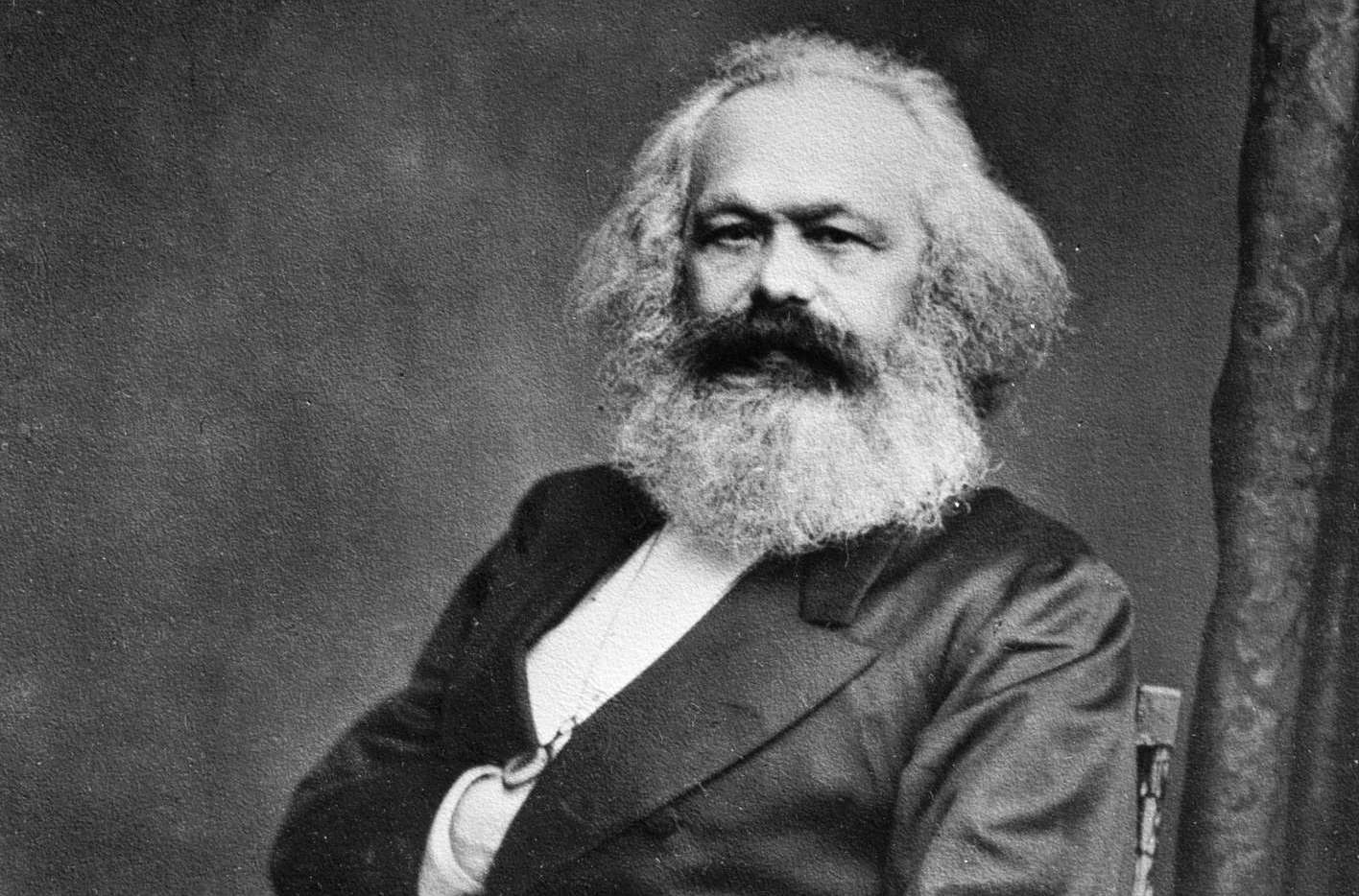

《資本論》從寫作到誕生的歷史,反映了世界文明的進程與發展。

一位巨人,一套思想,一部改變人類歷史的鉅著,共產主義的幽靈,自此從歐洲遊蕩到全世界各地,了解馬克思、《資本論》,改變看待世界的方法 。

本書由國立中山大學社會學系副教授 萬毓澤審訂。

:卡洛爾向夢境道別的孤寂之心3.jpg)