唐武宗會昌五年,「天下所拆寺四千六百餘所,還俗僧尼二十六萬五百人,收充兩稅戶;拆招提、蘭若四萬餘所,收膏腴上田數千萬頃,收奴婢為兩稅戶十五萬人。」

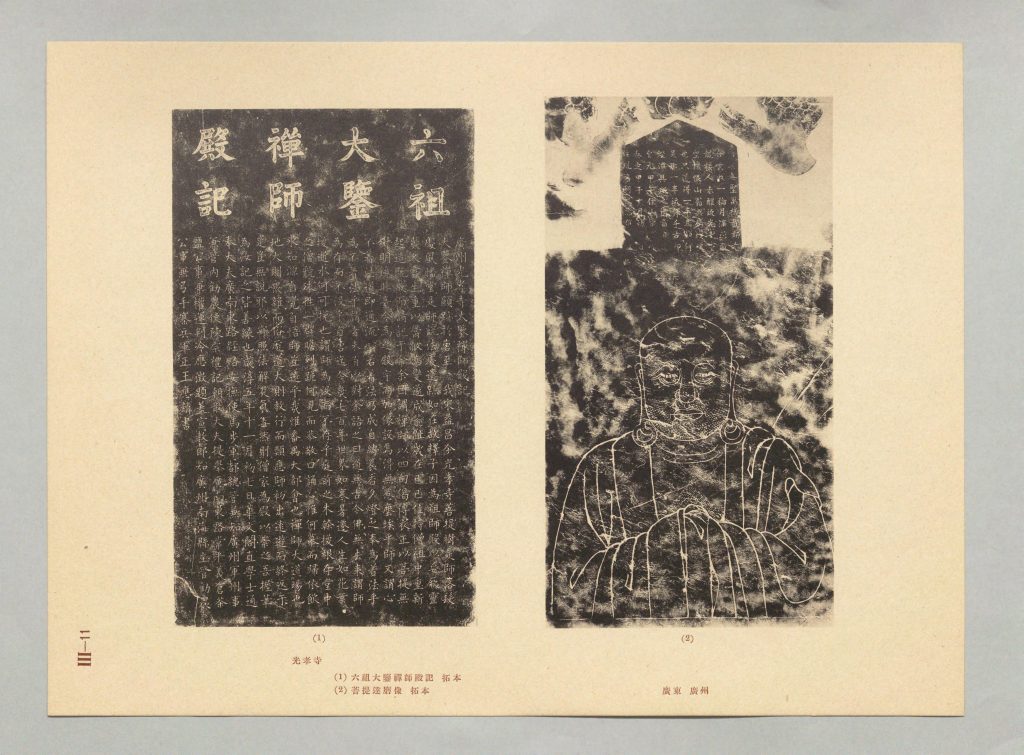

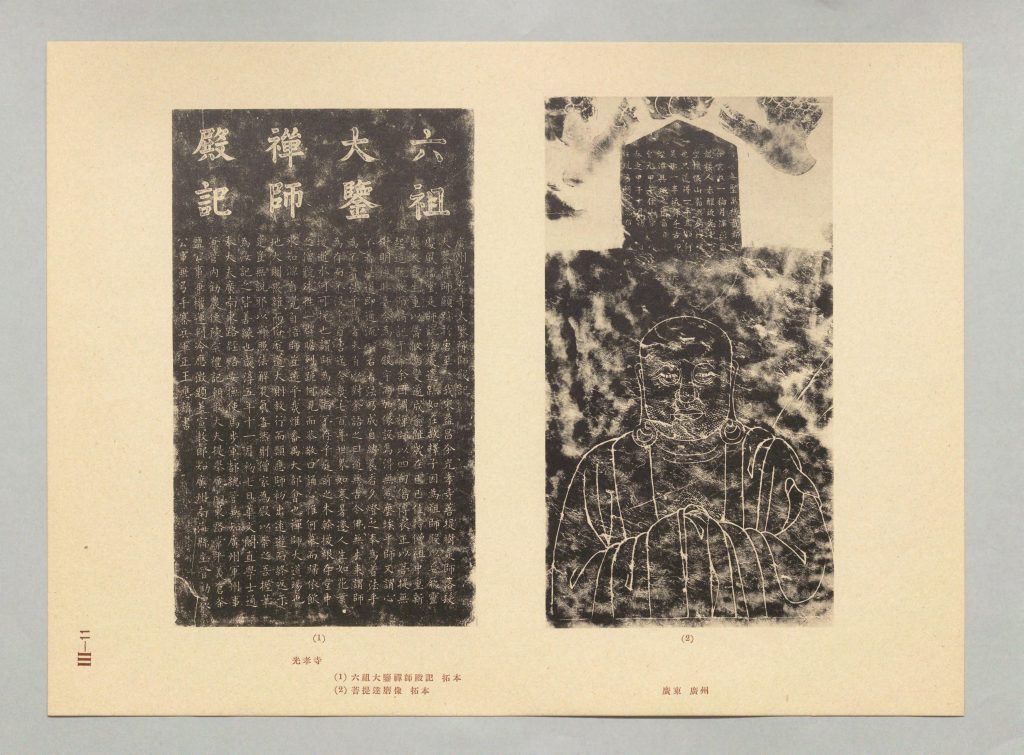

達摩和他的面壁生涯、玄奘與他的西天取經之旅、六祖惠能那一句影響深遠的「何處惹塵埃」、以及鑒真和尚的七次東渡日本等等……即使不是佛教徒,多少也聽說過這些關於中國佛教高僧的事蹟。

達摩大師於普通元年(520 年)從斯里蘭卡渡海來廣州,晉見梁武帝;玄奘在貞觀十九年(645 年)回到長安,譯出膾炙人口的《般若心經》;而六祖惠能一生倍受武則天的禮遇,於唐玄宗先天二年(713 年)圓寂;鑒真和尚則是玄宗天寶十二年(753 年)年底到達日本奈良,協助日本僧侶維持更完整的戒律。

中國佛教自從得到梁武帝的皇家奧援以來,到出口鑒真和尚的這兩百年間,迅速累積了相當龐大的勢力與資源。僧尼居士等神職,或半神職人員所組成的僧團,在國家政策下逐漸體制化;從印度傳來的佛教經典也由皇帝敕詔翻譯,動用國家資源維持譯場與翻譯人員的養成;為了傳教弘法所興建的寺塔,為了消災祈福而廣設的壇城法會,在這兩百年間不絕於縷。

這是中國佛教最輝煌的時代,僧才輩出,影響遍及韓國日本、以及越南等地。

然而,佛教進入中國也不是完全毫無阻礙的。

中學課本提過韓愈的〈諫迎佛骨表〉,韓愈上書,將佛教視為夷狄的法度,是天朝正朔所不取,用五帝的國祚綿長,對比南朝的夭短早亡,將戰亂的責任推給漢明帝以後傳入中國的佛教來承擔。因為這個書表,讓他差點惹來殺身之禍;可見,佛骨應該比鱷魚還要致命。

誰都沒想到唐憲宗會對韓愈發脾氣,儒佛之間的矛盾,無形中被皇帝的喜怒壓了下來,只能說零零星星地有韓愈、朱熹、胡適這樣的老先生,秉持著儒家道統的精神,三言兩語雖然在政界學界攪動春水一池,對佛教的實質影響卻不大。

畢竟,佛教教義的發展,並不會直接地與儒家形成對立,單從生死觀念或宗教儀式的角度來看,道教與佛教的競爭,還來得比較激烈一些。儒家的事情大概這輩子完了就完了,佛道二教卻要面對死後世界有無、靈魂心識有無等問題,展開激辯。能不能說服最多信徒追隨、吸引最高掌權者青睞,或者,有沒有神通、乃至於神通夠不夠廣大,才是佛道之間真正的角力。

佛道相爭的歷史得從佛教傳入的那時候說起。

以外來宗教的姿態,進入漢人文化圈,甚至得到皇帝的背書而敕建白馬寺的佛教,讓本土道士們看了非常之不爽。這種不爽當然包括純粹不認同佛教的排外情緒,但更多而且更實際貼切的理由,應該是佛道兩教在互搶對方的客戶、互相拉對方的下線。信徒各種物質供養的集中、皇帝與國家政策的支持,正式引爆佛道相爭。

佛道相爭,基本上就是本土企業正面衝突跨國連鎖業者的概念。

傳說東漢年間有一起焚經台事件,聊備一談。

漢明帝時,佛教以白馬寺為代表,道教則結合了五嶽眾道士,兩方相約辯論,並同時築起了高台,點燃火薪,用焚燒經書的方式,看哪一邊的經書沒有被燒毀,另一邊就要謝罪。

當時的賭注是獻上人頭或改宗皈依,但因為是傳說,也沒人知道有幾位道士人頭落地;但總之,這個傳說的最後,佛教贏了,佛經在火焰裡熠熠發光,而道教的經典一入火中便灰飛煙滅。於是留下「真經不怕火」之語,以及一方記念石碑「焚經台」。

傳說當然是不可考的,因為真正的歷史贏家其實是道教。

這場佛道之間的輸贏,從漢明帝開始,一直到唐武宗才分出勝負。

唐代君主因為諱姓李的關係,所以攀親帶故地奉老子李耳為祖先,算是一個以「道」立國的朝代;但是唐代也是思想較為開放的年代,所以很多皇帝都禮遇佛教、善待僧人。

可是,唐武宗滅佛的殺機,也是這樣埋下的。會昌四年(844年),唐武宗先是下令:

「毀拆天下小寺,經佛搬入大寺,鐘送道士觀。其被拆寺僧尼,行不依戒行者,不論老少,盡勒還俗,遞迴本貫,充入色役。年老、身有戒行者,配大寺。雖有戒行、若是少年者,盡勒還俗,歸本貫。」

這還是第一部曲,尚且保留了肯守持戒律的老年僧尼,只針對年輕僧尼與不守戒律的僧尼。

次年,變本加厲為:

「天下僧尼五十已下,盡勒還俗,遞迴本貫訖。後有云:天下僧尼五十已上、無祠部牒者,盡勒還俗,遞迴本貫。」五十歲以下也不管戒行如何,都得還俗。而到了最後一道敕令時,已經是:「從四月一日起首,年卌已下僧尼還俗,遞迴本貫。每日三百僧還俗,十五日,年卌已下僧尼方盡。從十六日起首,五十已下僧尼還俗,直到五月十日方盡也。」

每天有三百名僧尼還俗,這樣的大場面不知道看上去是怎樣地荒謬。

而且地方上逼迫僧尼還俗的方式,千奇百怪,從逼他們吃肉吃葷之外,也有拿刀架著脖子逼他們僧尼互相野合的傳說。整個僧尼階級瞬間中空,在那之後,佛教失去了傳承,典籍尤其論書與注疏都遭到焚毀,散逸不全,看得懂佛書的人愈來愈少,能夠解釋佛教義理的人才也就漸漸消失;寺院場地被國家沒收,法器教具以及佛像被搗毀熔鑄或分封給道教為用,至此,梁武帝以來所打下的佛教根柢,可以說是完全毀於一旦了。

但也不難從這些詔令的內容推知,由於唐代的稅賦制度對僧尼寺院多有寬待與抵免,國家徵收不到稅金,再加上這些出家的僧尼,都不是清淨的修行人,連基本的戒律都無法遵守,甚至常有犯罪情事,無怪乎以趙歸真為首的道士們,可以這麼輕易地說服唐武宗去妄動這個盤根錯節了兩百年的主流宗教,幾乎到了毫不留情的地步。

滅佛之後的中國佛教,原則上只剩下以打坐、看公案為修行手段的禪宗;還有專念阿彌陀佛,祈求往生極樂世界的淨土宗。因為實踐方法很簡單,就算沒有法器佛像也可以修行,打禪念佛人人能行,不設高標準的門檻,不用理解很深的典籍,千修千人去。用金剛經、心經、阿彌陀經等短小的隨身經典,就大致可以默通禪宗或淨土宗的基本概念。

滅佛後的僧侶或俗家居士,檯面上雖然不能再說自己是佛教徒,但檯面下多半憑著記憶力背誦這些短小的經典,還可以偷偷地宣講流通,終於讓佛教不至完全斷絕在會昌法難之下。

唐武宗只在位六年,禪淨二宗很勉強地在漢地留下了法脈。

但從是以後,中國佛教面目全非,達摩玄奘兩位祖師前後開創的盛況不再,甚至惠能鑒真所親炙的佛教樣貌也難以保全了。

一息尚存的禪淨二宗且表過一旁不論,需要大量法器圖像雕塑才能修法的密教,在這次的滅佛運動中,徹底被刨斷根源。唐代開元年間才被系統化,逐漸鼎盛起來的密教,史稱唐密,不過一百多年的發展,即遭遇會昌法難;從此密教流亡海外,中土密教一蹶不振,而今提到密教,多半都是依循西藏或日本的傳承,關於中土密教,已經沒有什麼嚴謹的學說理論傳世了。

![洛陽白馬寺齊雲塔 By Gisling (Own work) [CC BY-SA 3.0)], via Wikimedia Commons](https://storystudio.tw/storage/upload/article/2016/06/%E6%B4%9B%E9%98%B3%E7%99%BD%E9%A9%AC%E5%AF%BA%E9%BD%90%E4%BA%91%E5%A1%94-745x1024.jpg)