臺灣在荷蘭統治下長達 38 年之久,直至鄭成功驅逐荷蘭人,臺灣才出現了第一個有完備系統的漢人政權。不過鄭成功英年早逝,他過世後政權出現內鬨,握有軍權的鄭經很快的解決亂事,成功繼位、鞏固自己的權力。

即位後,鄭經設立了全臺第一間孔廟及官學,奠定臺灣的教育政策;同時展開軍屯政策,確保臺灣的糧食來源。為維持海上的物資運補,鄭經也賄賂清朝沿海的官員,以對付清朝的遷界禁海令。然而,這些政策多是出自於號稱「鄭氏諸葛」的陳永華所進諫,可以說,陳永華輔佐了鄭經,為鄭氏王朝帶來盛世。

不過,意料之外的是,鄭氏王朝的盛世卻未持續太久。由海上霸主鄭成功所建立的東寧王國僅歷時 22 年,就在清朝水師提督施琅率清軍攻臺後畫下句點。為什麼鄭氏王朝會如此短命?讓王朝迅速走向衰亡的導火線便是 1681 年鄭經過世後,如旋風般降臨的第二次內鬨——東寧之變。要瞭解東寧之變,得從鄭克臧的開始談起。

「血統不純」的鄭克臧

鄭克臧(1662-1681)為延平郡王鄭經的庶長子,幼名欽,人稱欽舍。雖然鄭克臧貴為長子,他的出身卻一直受到眾人的質疑:因為鄭克臧是鄭經和五弟的乳母陳昭娘私通所生下的兒子。鄭經的正室唐王妃並未產下後嗣,鄭克臧便順理成章的成為鄭氏王朝的世子,陳昭娘也成為鄭經的妾室。

1624年,清朝發生三藩之亂,鄭經認為是光復明朝的大好時機,便開始西征清朝的計畫。鄭經出征期間,由陳永華代為處理政事,他上奏表示鄭克臧「聰明特達,宜循『君行則守』之典」,請鄭經將鄭克臧封為監國,鄭經也允諾此事。

擔任監國和世子的鄭克臧表現十分出色、行事剛正果決,頗有祖父鄭成功的遺風,再加上岳父陳永華的教導,使得鄭克臧秉公執法,連鄭氏宗族觸犯法條都不放過。如此的行事作風,使得他獲得「東寧賢主」的美名;不過這也引來驕縱的王叔鄭聰等人的不滿,東寧之變的種子就此埋下。

1681 年,三藩之亂遭清廷平定,鄭經無功而返。西征失敗後的鄭經灰心喪志,無心於政事,政事主導權便落到鄭克臧身上。不過,當輔佐鄭經的重臣陳永華一過世,軍權便落入馮錫範、劉國軒等將領手中。

江湖人稱「劉怪子」的劉國軒

劉國軒(1683-1693)是鄭氏王朝相當重要的將領,因善用間諜而被江湖稱為「劉怪子」。鄭成功進攻漳州時,當時還效忠於清朝的劉國軒正巧擔任漳州把總,他非但沒有幫清朝防守漳州,反而在鄭氏王朝軍隊進攻時接應他們,投降於鄭成功。隨後還跟隨鄭成功接連參與了 1659 年的圍攻南京以及 1661 年的抗荷戰爭。不過鄭成功在世之時,劉國軒都未受到重視,在軍中一直沒沒無聞,直至三藩之亂時才展露頭角。

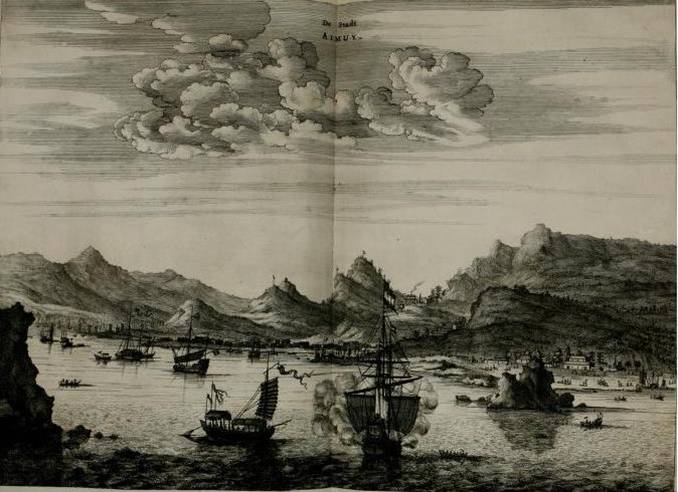

1674 年,鄭經響應三藩事變,而後卻因為領土劃分而與耿精忠鬧不和,兩軍在塗嶺相遇,劉國軒機智的繞到耿精忠軍隊背後將其擊敗,展現了自己的軍事才能,因此獲得鄭經的重視。此後,鄭經與劉國軒決定將廈門作為軍事基地,繼續抗清。三藩之亂一路持續至 1978 年閩南戰爭,劉國軒在龍虎山與姚啟聖、胡圖、耿精忠三隊的戰役中敗下陣後,軍力損失慘重,喪失了與清軍再戰的能力。1680 年,鄭軍因長久缺糧,軍心開始不定,原先攻下的海澄也向清軍投降。無奈之下,劉國軒最終選擇回到廈門,在廈門期間又遭遇軍隊暴動,危急存亡之秋時,劉國軒判斷廈門無法固守,便上奏鄭經,指出若撤守臺灣則還有東山再起的機會,因此率軍歸臺,所參與的三藩之亂也終告失敗。

回到臺灣後,劉國軒、馮錫範便利用了鄭經少問政事的作風,一方面解除陳永華的兵權,將軍事力量掌握在自己手中,另一方面,他們也逐漸架空監國的權力,鄭克臧在朝廷中漸漸遭到孤立。陳永華因此事抑鬱而終,鄭經更因陳永華過世而避居洲仔尾的員林,不問政事、每日縱酒放歌。不久後鄭經便過世,臨終前,他將鄭克臧託孤給重臣劉國軒,希望他能接續輔佐鄭克臧以延續政權。

劉國軒、馮錫範雖然口頭上應允,但眼見鄭經已經撒手人寰,他們聯手向董太妃進讒言,號稱鄭克臧並非鄭經和乳母陳昭娘的生子,而是李氏屠夫的螟蛉子──把鄭克臧排除在王室血脈之外,否決他的繼承正當性。董太妃礙於眾人的壓力,便下令罷黜鄭克臧,將監國印璽收。政變至此大抵成功,稱為「東寧之變」。

鄭克臧被董太妃罷黜後,被囚禁在北園別館,當夜旋即遭到鄭聰等王叔命令的烏鬼兵

[1]殺害,以此永絕後患。鄭克臧被殺後,遺體未被善待,直接被扔入北園別館前的臺江。見此慘況,鄭克臧的妻子陳氏對董太妃悲號:「若監國不是鄭氏的血脈,不得繼承權力,為何不早點將他遣為民?何必將他殺死呢?」鄭克臧的喪事結束後,陳氏便投繯殉夫。

鄭克臧死後,鄭氏王朝的權力從此落入了外戚鄭聰和馮錫範與劉國軒手上。然而,鄭聰貪心又懦弱,大權便落到了受封武平侯的劉國軒與受封忠誠伯的馮錫範手上。馮錫範接著立年僅 12 歲的鄭克塽為延平郡王,其父鄭聰為輔政公,政治大權盡歸他手上,使鄭氏王朝陷入「宗家橫行、群奸弄權」的窘境。

東寧王國的終章

東寧之變後,握有兵權的劉國軒四處殺戮立威,使得臺灣人心惶惶、官員不再一心向鄭氏王朝。此時的清朝三藩內患已除、又恰逢鄭氏王朝內鬨,正是清朝收復臺灣的大好時機,施琅見狀便上奏皇帝,請求出兵臺灣,澎湖海戰就此開打。缺乏向心力的鄭氏王朝可說手毫無縛雞之力,數次主動進攻無果,反而遭到施琅的軍隊反咬,完全無法抵禦清朝猛烈的攻勢的劉國軒便率軍撤退臺灣。馮錫範與群臣們眼看鄭氏王朝已經瀕臨崩潰,為了延續國祚便開始計劃進攻位於臺灣南邊的呂宋島(今菲律賓)。

此時,清朝以總兵一職勸誘劉國軒,使劉國軒動搖。握有實際大權的他,眼見鄭氏王朝已經到了無法挽救的地步,他僅求一個「安」字,不願挑戰強大的清朝,放棄了進攻呂宋以及反攻的計畫,主張舉國投降滿清才是上策。

至此,當清朝水師提督施琅的船艦開來,東寧王朝搖身一變成三縣的臺灣府,代表大清帝國統一的最後一塊拼圖已經到手。那麼在那之後的劉國軒呢?他選擇帶著幼小的延平郡王鄭克塽降清,並受封為清朝的伯爵、舉家遷到京師。鄭氏王朝曾經峙海一方,龐大的海上艦隊掐著清朝官府的咽喉,但短時間內的戰事失利、少主早崩,及其伴隨而來的權力鬥爭,卻也讓東寧王朝瞬間失去反抗清朝的能力,在短短二十多年的時間就讓曾經強盛的王國劃下了句號。

[

1]「烏鬼兵」,又稱「烏鬼護衛鎮」,為鄭氏時期的外籍兵團,由荷蘭時期所遺留下來的班達島奴隸兵組成,專門保衛王城、延平王與世子的安危。

參考資料

- 林淑惠,〈明鄭復臺抗清過程及其失敗因素之評析〉。正修通識教育學報,2013。

- 東寧之變——「臺灣大百科全書」

- 施偉青,〈論劉國軒〉。臺灣研究期刊,1983。

- 許良國,〈臺灣鄭氏政權與清朝政府統一臺灣〉。中央民族大學學報,2006。

- 臺灣銀行經濟研究室編,《臺灣通史》臺北市:臺灣銀行經濟研究室,1962。

- 臺灣銀行經濟研究室編,《臺灣鄭氏記事》,臺北市:臺灣銀行經濟研究室,1958。

- 臺灣銀行經濟研究室編,《臺灣外記》,臺北市:臺灣銀行經濟研究室,1960。

- 臺灣銀行經濟研究室編,《裨海紀遊》。臺北市:臺灣銀行經濟研究室,1959。

- 戴文鋒,〈明鄭抗清大業之研究〉。國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文,2011。

延伸閱讀:

1.《臺灣通史─原文 +白話文注譯》

連橫著,蔡振豐 、 張崑將等譯,點此購買

2.《臺灣通史》

連橫著,點此購買