現在臺北火車站正後方,到華陰街和承德路口之間的區域,交九轉運站的高樓聳立,日本時代,那裡原是一大片的紅磚工場(工廠)。每天有千人進出,規模在臺北數一數二,正式名稱「專賣局臺北煙草工場」,民間管叫它「臺北煙草局」,國父紀念館後方的原松山菸廠,當時還沒蓋,臺灣民眾抽的本島香菸,像一〇年代就有的香菸牌子「新高」和「高砂」、三〇年代的「曙」和「Red」,都由這個官營的煙草工場製造。

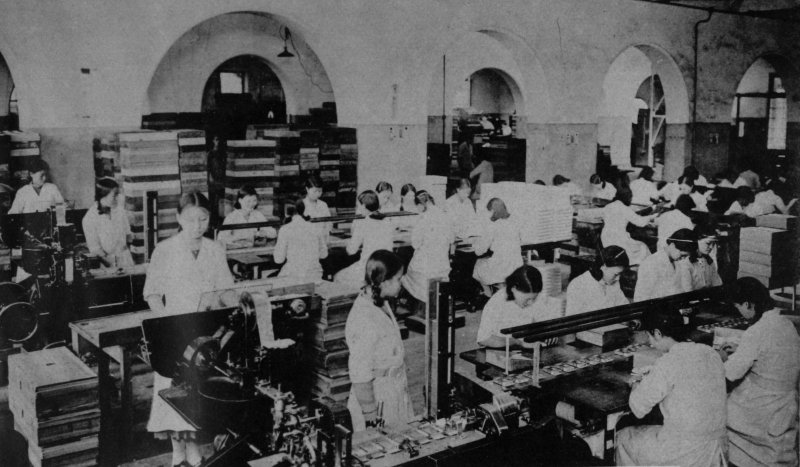

1930 年,臺北煙草工場有三百多名第一線女性作業員,負責捲菸葉、包裝等需要雙手靈巧的工作。在那個婦女剛走出家庭的時代,若要觀察當時臺北的職業婦女,煙草工場可說是個大窗口。

剛好,這一年七月,大夏天的,煙草工場神來一筆,管理係(管理股)為了要了解女性員工,做為訓練和福利的依據,進行了大規模的問卷調查。所謂問卷,並非讓女工看著一疊紙,逐題回答,而是由男性臺籍職員口問,事前表明調查與升遷、績效無關,然後以無記名的方式記錄下來。答案則屬開放性質,非勾選題。

三百三十一位女工,成功訪得三百十三人,其中日本籍六人、中國籍七人,臺灣籍壓倒性的多,有三百人,所以,整個問卷調查結果幾乎可以一窺 1930 年臺北臺籍職業婦女的內心世界。三百位女工中,四分之三住在大稻埕,所以,問卷也可說是一張大稻埕女性喜怒哀樂的素描。

煙草女工的模樣,不妨從知名小說《浪淘沙》作者東方白的回憶一窺。

1938 年東方白在大稻埕出生,上有兩個姐姐,媽媽婚前曾在臺北煙草工場上班,推估起來,不出 1930 年前後。東方白在《真與美》曾說,待字閨中的媽媽在煙草工場上班,「賺錢添了衣裝,經常兩個蓋耳的雲髻,宛如盛開的花朵,也難怪父親一見生情了。」

女工的年齡以二十到三十歲最多,佔一半以上,三十到四十歲居次,約七十人,二十歲以下有四十四人,四十到五十歲有三十四人,五十以上才四人。用現代的標準看,四十以下的「年輕」女性有兩百七十幾位之多,雖然當時的四十歲可能已是祖母。

這群女工的教育程度,最高的是靜修女學校(今靜修女中)初等科畢業,有五人。公學校(小學)畢業的有一百零四人,東方白的母親就屬公學校畢業。沒念書的有一百五十二人,公學校念過幾年未畢業的則有四十五人。

她們多半已婚,有兩百二十九人是別人家的媳婦、媽媽和太太,而且,七成在二十歲以前就已經被嫁掉。

煙草女工還被問了先生的職業、有幾個小孩、綁過小腳嗎、住哪裡、上班花多少時間、信仰什麼神等等,人事背景問過一大圈之後,開始問她們情意志種種,答案就有趣起來了。

第一個問題,誰是最偉大的古人,結果,孔子榮登第一。 1925 年,臺北士紳開始倡建現今臺北大龍峒的孔子廟,前後建了十幾年,才逐漸達到現在的規模,煙草女工應該多親睹了孔廟從無到有、偉大逐漸被具象的過程。

緊追在孔子之後的是孔明,比第三名的明治天皇還偉大。接下去,孟麗君竟與孫逸仙、大正天皇、豐臣秀吉同票,可能與那一年年初的熱門電影有關。臺北良玉影片公司進口中國電影《孟麗君》,元旦假期開始上演,大受歡迎。

孟麗君是元代戲劇裡的才女,因未婚夫被陷害,女扮男裝赴考,官拜丞相。後來皇帝知道她的身分,想納為王妃,聰明的孟麗君精心設計,化解危機,最後與未婚夫終成眷屬。孟麗君兼具貞潔與能力,在三〇年代,確實有吸引職業婦女崇拜的特質。

問完古人,改問最偉大的今人是誰,答案裡的第一名令人拍案叫絕;有六十九位煙草工場女工,認為她們的頂頭上司、那個姓「三松」的工場長是最偉大的人。如果答案不是出於女工們的狡慧或幽默,臺灣歷史倒應該好好研究一下這位最偉大的工場頭頭,他到底做了什麼,讓臺灣女工認為他比昭和天皇還偉大。

當代人說蔣介石,有的痛罵「獨裁者」,有的拜為「民族救星」,在 1930 年十四位煙草女工的心中,蔣介石則是最偉大的人。可能之前幾年,蔣介石率軍北伐,打倒北洋政府,統一了中國。

在日本統治之下,煙草女工口中的偉人還有大發明家愛迪生、建立義大利法西斯政權的墨索里尼、研發飛行船的德國伯爵齊柏林,多少反映出當時臺灣人對中國、對國際事務有所了解,不是一個封閉的島嶼。

問卷調查有一大項,連問了女工最害怕的、最辛苦的、最開心的、最有趣的、最生氣的、最傷腦筋的事,一個問題往往有多達六、七十個答案,豐富而散發時代的風情。

例如,淹大水和火災是女工們最害怕的事,很容易理解,但過馬路時,有自動車(汽車)跑過來,竟然比地震、打雷還可怕,就有點奇妙了。當時臺北市有二十五萬人,汽車八百多輛,說多不多、說少不少,問題是,沒有紅綠燈,沒有斑馬線,只有左側通行的告示牌,行人和汽車隨時都有可能隨處竄出,互相嚇到對方,然後發生「衝突」(日語用法,意指相撞出車禍)。

又例如,以前臺北市街集中在艋舺、大稻埕和城內,以外的區域入夜即暗,不像現在幾步即有一盞路燈,婦女就很害怕走在黑夜的田間小路,與陌生人擦身而過。

關於最辛苦的事,有八個人回答「念中文」。既是已就業婦女,怎需要再念中文?原來是煙草工場內有設漢文班,供員工下班後進修,一天一小時。一般對日本時代有個籠統印象,以為殖民統治者搞皇民化,漢文被壓抑,事實上,日本時代有五十年,內裡有許多轉變,社會面貌相差頗遠。

東方白的母親就曾經「報名參加了」漢文班,在那裡,她念過《千家詩》。東方白說,「從我有記憶開始,幾乎每天早晨一等我父親下床,還慵懶歪在床上的母親就翻開她那一冊長久珍藏的《千家詩》,怡然自得地吟誦起來」,她「吟到忘我」,東方白則「聽得如痴如醉」。

從問卷結果看,古今的媽媽都是一樣的,生命裡最珍重的莫過於孩子。孩子放縱最讓女工媽媽們生氣,小孩聽話則在「最有意思的快事」項目中拿第二高票。對將來的希望,第一是「像現在這樣一直工作」,第二就是「多子多孫」。

對工場設施的期待,有六十七人不約而同說,「希望讀書室能分開男女」,比裝電風扇、設乒乓球桌還盼得急切。這個答案現在看來,有些噴飯,不過,這也是如假包換的第一高票答案,讓人不得不相信她們的態度是非常嚴肅與莊重,也不得不感受社會風氣已經如天崩地裂改變過。

這群心上刻著「男女授受不親」聖誨的女性,假如走進現代,眼睜睜看見捷運手扶梯上,年輕男女扶肩抱腰,吻了又吻,不知道會不會當場昏過去?

長長的問卷末了,還有一趣,問女工們最愛吃什麼。最特別的是有十個人回答「牛奶」。其中意味著牛奶頗為普及,而相較於戰後才普遍的豆漿,臺灣人的餐桌上,牛奶來得早多了。

現代要探知社會人心的真實狀態,有網路和電話種種快速的辦法。日本時代,電話是有的,但沒聽說誰動過電話民調的腦筋。那時候的統計已經非常發達,人口、案件、車輛、教育程度、進出口都有數字,但裡頭沒有人聲、沒有感情。

相形之下, 1930 年煙草工場的問卷調查稀有又珍貴;透過問卷,我們聽到年輕女性直率的傾吐,句句洋溢著那個舊時代的感性。

故事不計大小,都值得流傳。

台灣的歷史不也該如此綴織而成!?

歷史書寫名家陳柔縉在《台灣西方文明初體驗》、

《廣告表示》以「物」著手,

呈現日本時代台灣生活演變的縮影;

本書則不追洋物,而看向報紙新聞細處。

書中濃縮了台灣彼時的民心人情及各樣怪奇的趣聞,

每一個凝視的瞬間,

無不是象徵時代印記的珍貴影格,同時引人動念,

去追尋屬於個人的、家族的、家鄉的日本時代。