羅莎‧盧森堡說:「那些不行動的,不會感受到他們自己身上的鎖鍊。」回想我八○年代後期的求學生涯,尤其如此。

1986 年,美商杜邦公司要求在彰濱工業區設置二氧化鈦工廠,引起包括彰化地區、特別是鹿港居民激烈反彈。台大大學新聞社(簡稱大新社)南下至彰化鹿港進行環境調查,發表《臺大學生杜邦事件調查團綜合報告書》,被校方以違反文稿評閱辦法,勒令停止活動一年。他們在校門口舉辦了一場「惜別會」,那麼血脈賁張的場景,那麼慷慨悲壯的語調,讓我忍不住駐足圍觀。

他們說,長久以來學校規定刊物稿件必須先前送審,不能在路邊演說,貼海報要事先審核,演講也必須先申請,這些都是威權統治者控制人民的一貫手法;而且校方一再將黑手伸入代聯會選舉,以記過、留校察看等手段恐嚇追求校園民主的學生,主張學生自治的李文忠被勒令退學,就是最好的例子。他們還說,曾有留美數學系學長質疑統治者權威,最後陳屍在研究生圖書館後方的草坪,事後卻被指稱是自己從樓上跳下去的……

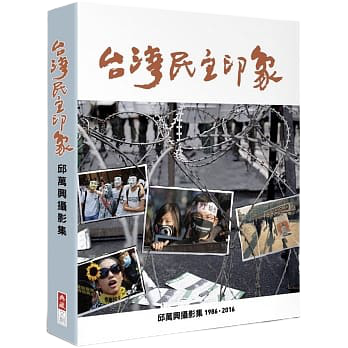

圖片來源:典藏文創出版之《台灣民主印象:邱萬興攝影集 1986-2016》

傳聞中,那個李文忠是黨外派來學校臥底的職業學生,怎麼在他們口中竟成了被迫害的犧牲者?還有那個墜樓的數學系學長,又是怎麼回事?他們說的,是真的嗎?

他們開始宣讀一份歷年來參加校園民主運動遭到懲處的學生名單,說時伴隨著一雙雙通紅灼燒的眼睛。四周頓時安靜了下來,在水銀燈下顯得格外粗大的雨絲漸漸變大。我坐在地上,望著那些臉上閃著水光的同學,心裡的問題多於答案。

身處那個沉寂又禁忌的時代,就算不問世事的我,多少也能感受到窒悶的氣息,只有偶爾在學校附近小書局偷偷翻閱《宋氏王朝》之類的禁書時,才能暫時得到某種脫軌的快感,雖然我也不知道那樣的快感從何而來。

如今一下子聽了那麼多驚世駭俗的言論,心頭不覺乍然一驚,就算我對那樣的說法依舊存疑,後來只要走近研究生圖書館,即使是在蟬鳴高亢的時節,仍感到背脊一陣森涼。

過了一陣子,朋友拿來一份「廢除校園刊物審稿制度」連署書,希望我以系刊編輯身份簽署,我想都沒想便簽了。次日系主任立刻召見,先是噓寒問暖了一番,繼而話鋒一轉,問我是否認識什麼「問題學生」?我老實說,沒有。他點點頭,說,很好,以後不要隨便亂簽什麼東西了,知不知道?

有人說,看得見叫做威脅,看不見的叫做恐懼,我好像有點明白了。

好奇心被開啟了之後,有如一發不可收拾。我在新生南路的小發財貨車上,買了魯迅、沈從文、費孝通、阿爾圖塞這些過去無緣結識的書籍,胡圇吞棗地進入那既迷人又陌生的世界。我開始閱讀「黨外雜誌」,首次聽說了美麗島事件的原委,林宅血案的疑雲,得知那位死得不明不白的數學系學長叫陳文成。

從學運團體發行的地下刊物《自由之愛》,我才知道他們前撲後繼地發起「大學改良芻議」連署,參與學代會選舉,組團前往立法院請願,要求「政治校長撤出校園、教官全面退出學校、全面修改大學法」......

當閱讀、思辨和擷取知識的能力累積提昇到某個程度,過去的封鎖與禁忌對我而言,也就沒有太多意義了,就像《自由之愛》上有首詩是這麼寫的:

也許你為這遲來的覺悟遺憾,

但永遠不嫌晚──

只要勇敢,不再畏縮,終將,終將,終將,

我們的靈魂終將相聚挺立在蒼茫渾沌的浩瀚大氣中!

1987 年政府宣布解嚴、開放報禁,威權並未消失,但已逐漸鬆動。那時的我樂觀地以為,混亂意味著多元,失序代表著解放,感覺未來的一切將會光潔明亮。

彼時校內改革社團推派的人選執掌代聯會,我在 J 的邀請下負責代聯會訊。編輯刊物對我來說不算難事,難的是面對一群盡情燃燒熱情的同學,我總覺得格格不入。他們關切的是體制巨靈凌駕社會的種種作為,經常熱切辯論著國會全面改選、教科文預算等議題,努力奔走南北串連,打更大的天下。

我老煞風景地質疑,學生事務要不要那麼快就拉到國家層次討論?身為公民就到社會發言,隱身在學生保護傘之下暢談國事,意義是什麼?我們對社會的理解仍舊淺薄,卻拼命訴說著艱澀拗口的專業術語,到底是在跟誰溝通?就算爭取到社會支持,爭取到報紙頭條,就算成功了嗎?

圖片來源:典藏文創出版之《台灣民主印象:邱萬興攝影集 1986-2016》

國家、政治好像離我很遠,年少輕狂也從來不是我的人生選項,就算身處學運風暴圈,我總是遠遠地站在一旁敲邊鼓。但對於那些全心衝撞體制,也頻頻惹出逾越尺度的朋友,我是深深佩服的,就算他們是陰錯陽差成了英雄,我自忖下輩子也沒有那樣的勇氣挑戰權威。

我記得,那天是 1988 年 5 月 20 日,大批南部農民北上向政府請願,聚集在台北火車站附近。代聯會的朋友說,這是見證歷史的大好機會,應該去共襄盛舉。我算算過兩天會訊必須進廠印刷,手上還有稿子沒看,便說,你們先去吧,等我把稿子看完,再去找你們。

晚上八點多抱著一疊稿子回家,甫踏進家門,媽媽鐵著一張臉問我,怎麼那麼晚才回來?我以為你跑去火車站胡鬧了。原來農民的抗議活動上了電視新聞,她聽說有大學生跑去現場,急著四處打聽我的行蹤。這時J打電話來,說他臨時有事沒去,不過 P 已經趕過去了,不如明天聽他實況報導吧!

掛上電話,我隨即埋首修改文稿,直到午夜睏極了才沉沉睡去。我以為只是單純錯過了一次盛大的抗爭,卻不知事情會發展至如此慘烈的地步。

次日早上我才得知,午夜時鎮暴警察動手了。重播的新聞畫面上,抗議群眾有如非洲草原的羚羊躲避獅群般四散奔逃,有人被捉,有人被打,還有人慌慌張張翻越分隔島的欄干,卻硬生生摔下來......那有如颱風肆虐的災難場景,在在讓我驚懼。匆匆忙忙趕到活動中心代聯會辦公室,他們說,有幾位同學被捉了,聽說有人被打死,生死不明......

「那 P 呢?」我連忙問道。

「室友說他整夜都沒回來......」J 情緒低落地告訴我,「已經有同學託立委到警局打聽了。」

我覺得自己好像發了高燒,很虛弱,很無力,卻也清楚見到許多以前看不清的事實。原來政治不只是課本、報紙、電視上說的虛無縹渺的東西,而是確確實實發生在日常生活的事情。

到了下午,總算傳來期待已久的好消息,被逮捕的學生被釋放了,包括被警察打傷、頭上纏著紗布的 P。他笑說,未來履歷多了一道勳章啦,我卻怎麼樣也笑不出來。

從此,我將外在的世界捲入自己的世界,人生就此轉了彎。至於昔日友人日後紛紛進入政壇發光發熱,而我在多年以後才得知自己當年亦是被監控對象.....但這些都是後話了。

(本文作者為自由撰稿人,台大人類學系畢)

.jpg)