2017 年初,有個臺灣人取了日本名,假冒是灣生後代的騙局被揭穿,引起臺日雙方一片譁然。

在歷史上,假冒自己是異國人物、編造異國經驗,用具現化異國風情來欺騙大眾獲得好處的例子也不算稀奇。十八世紀初,有位騙子在倫敦,對著大眾假冒自己是「福爾摩沙人」[1],雖然沒幾年就被打臉拆穿,這個事件卻讓「福爾摩沙」之名與「詐欺」關聯了好一陣子,讓真正的福爾摩沙遭受了不白之冤。

這位大騙子就是喬治.薩瑪納札(George Psalmanazar)。

假福爾摩沙人出道

薩瑪納札其實是不折不扣的歐洲人,依照他去世後出版的回憶錄中所自述,他大約出生於 1679 年,原本是法國南部人。他小時候可說是個語言神童,在教會學校不斷被神父往上跳級,讓他學得相當痛苦。不過痛苦的學習過程中,他也因此精通了拉丁語,一點神學理論,以及豐富的雜學知識。

離開學校的薩瑪納札身無分文,靠著假扮成訪問羅馬的朝聖者,騙取路費回家。回到家裡,發現他媽實在窮到沒辦法供他生活,只好再去找老爸。精通拉丁語的薩瑪納札就這樣踏上離開家鄉的旅程。不過他實在太窮,連旅費都沒有,好在他精通拉丁文,用這個能力到處與神父裝熟,說自己是個朝聖者,將各地教會當作旅宿,就這樣輾轉抵達了德意志的老爸家。

到了才發現,他爸比他媽更窮啊!

空有語言能力,卻沒飯吃的薩瑪納札,聽從老爸的建議去荷蘭碰碰運氣。但從德意志到荷蘭又是一趟旅程,而且這次他沒辦法依靠神父,因為荷蘭信奉新教喀爾文教派,再沒有天主教神父可以借住了。最後他在科隆加入梅克倫堡公爵的軍隊,跟著軍隊總餓不死吧。

不過在從軍時,或許是自覺與沒唸書的大頭兵不一樣,他開始當一個「虔誠信奉異教的日本人」,整天拿著自己編造的經書念啊念,沒事批評基督教,讓大家都覺得這傢伙怪怪的。

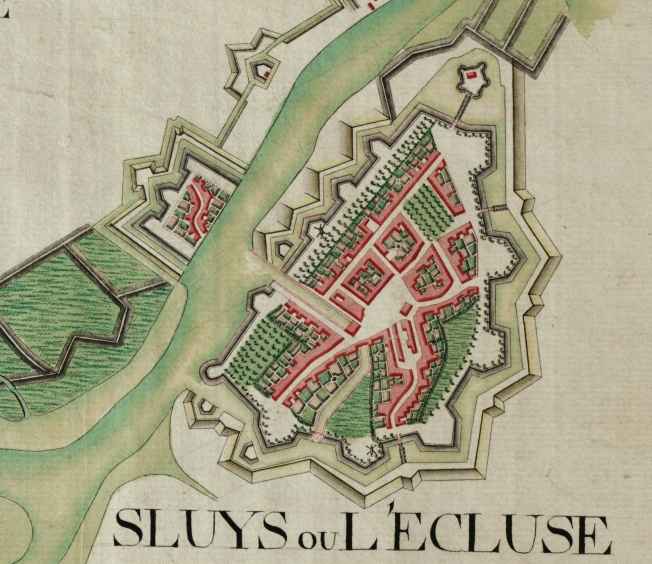

1702 年,梅克倫堡公爵的軍隊移師荷蘭斯海爾德河口的斯勒伊斯(Sluis)。這個位於現在荷蘭與比利時邊界的小鎮,在歷史上是兵家必爭之地。英法百年戰爭時,英軍發動的第一戰就在斯勒伊斯。荷蘭獨立戰爭時先被西班牙攻佔,又被英荷聯軍奪回。第二次世界大戰時,斯海爾德河口的戰役也波及了這個地方。現在還有近代初期防禦工事的遺跡,是個小旅遊景點。

當薩瑪納札抵達斯勒伊斯時,正是西班牙王位繼承戰爭剛爆發的時候,當地有英國軍隊作為新教聯軍駐紮於此。1703 年初,薩瑪納札這個怪裡怪氣的士兵引起蘇格蘭旅的英國上校喬治.勞德(George Laude)注意,就請他去討論一些神學問題。薩瑪納札在此遇到了影響他一生的隨軍牧師,亞歷山大.殷尼斯(Alexander Innes)。

殷尼斯是個腦袋裡只想升官的牧師,他馬上發現作為異教徒的薩瑪納札對他的事業會有相當大的助益。當時,亨利八世創立的英國國教只有英格蘭和威爾斯在信,在基督教中可說是世界孤兒。如果有個「亞洲的異教徒」願意改宗英國國教,對孤零零的英國來說可是一大鼓舞,就像現在只要有個外國人大喊「Taiwan №1」就會讓臺灣人高潮一樣。

就這樣,殷尼斯為薩瑪納札舉行了洗禮儀式,用英國將軍的名字當作洗禮名,讓他成為英國國教的信徒,「喬治.薩瑪納札」就此誕生。然後殷尼斯風風光光地帶著這位「改宗者」回到倫敦,將這項「業績」獻給當時最有權勢的倫敦主教。不過殷尼斯絕對不是個好東西,他其實早在斯勒伊斯就已經發現薩瑪納札是個冒牌貨。

當時殷尼斯拿了一段拉丁文給薩瑪納札翻譯成福爾摩沙語。不知道是無意間弄丟了,還是故意測試薩瑪納札,總之殷尼斯請薩瑪納札再譯一次,結果兩份譯文完全不一樣。殷尼斯找來薩瑪納札,當面揭穿他的假身分,薩瑪納札只好認錯。不過殷尼斯並沒有要薩瑪納札公開認錯,只要他「以後小心自己的言行」。意思就是:以後你歸我管,罩子放亮一點。

不過大家有沒有覺得怪怪的?薩瑪納札一開始不是「虔誠信奉異教的日本人」,怎麼又變成福爾摩沙人了?這是因為在薩瑪納札的「背景設定」裡,福爾摩沙已經在五十年前(1650 年代)被篡位登基的日本皇帝 Meryaandano 征服了!所以薩瑪納札既是福爾摩沙人,也是日本人。

薩瑪納札倫敦爆紅

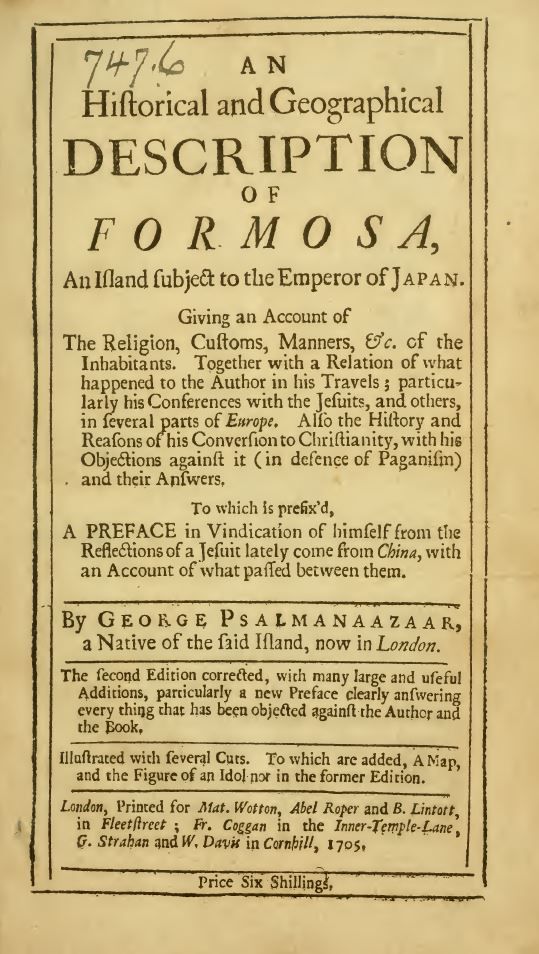

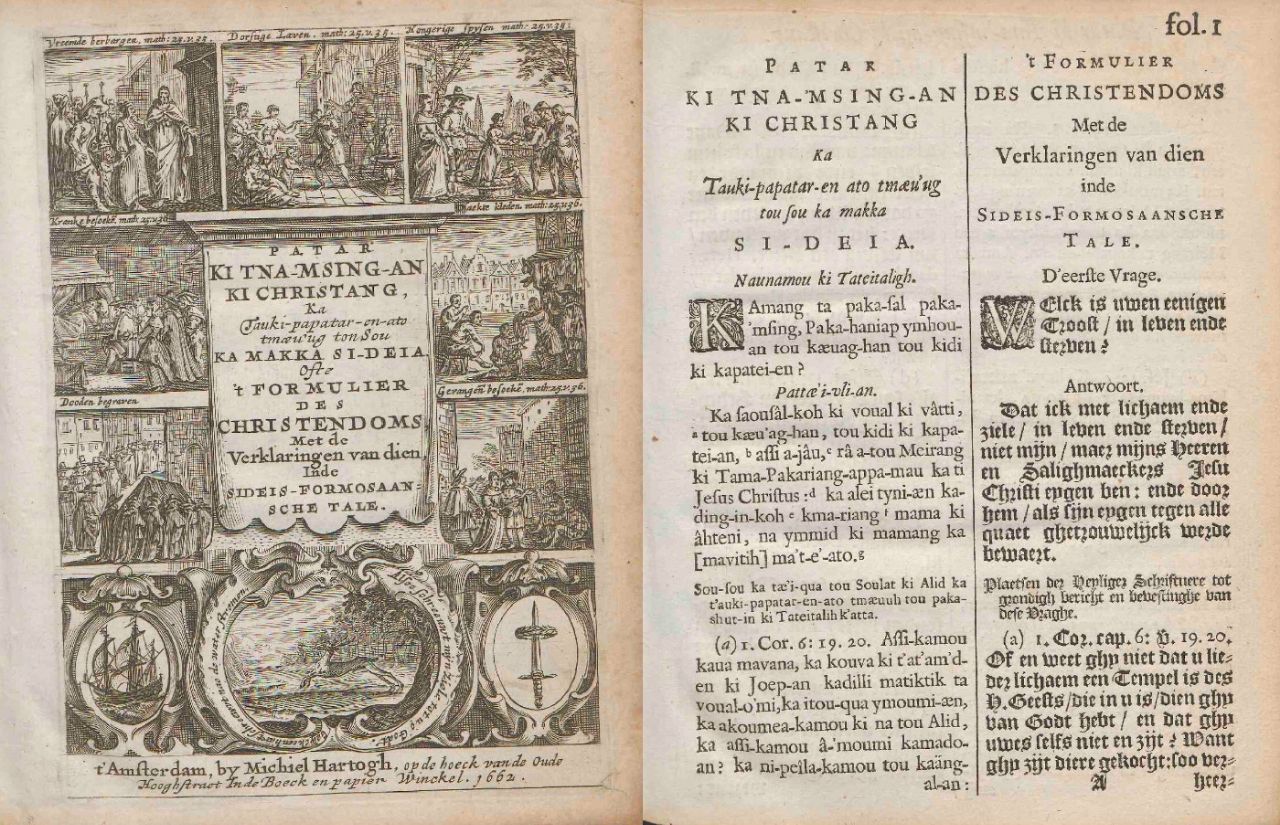

薩瑪納札在 1703 年春天抵達英國,隨即開始扮演一位「改信英國國教的福爾摩沙人」,透過殷尼斯的介紹與英國仕紳見面,很快就變成一個大家都有興趣一睹的「展示品」。為了更進一步發揮影響力,薩瑪納札畫了福爾摩沙王公貴族的盛裝圖像,並將《主禱文》翻譯成福爾摩沙語的版本,還先讓殷尼斯和語言專家看過,確定沒有破綻。這些素材後來都被收錄進他出版的偽書《福爾摩沙地理與歷史概述》中。

薩瑪納札的名聲很快就傳到對什麼事都好奇的英國皇家學會,1703 年 8 月 11 日,皇家學會第一次邀請薩瑪納札出席例會。在例會上薩瑪納札宣稱,自己很快就會出版介紹福爾摩沙的書。1704 年 2 月 2 日,薩瑪納札第二次出席皇家學會例會。這次列席的賓客裡有位中國通,就是剛從中國回到歐洲的法國耶穌會士洪若翰(Jean de Fontaney)。結果兩人一見面就開戰了。

洪若翰在 1687 年作為法國國王路易十四派遣的「國王的數學家」之一抵達中國,1699 年至 1701 年間曾經返回歐洲招募新傳教士,第二次於中國傳教時,因為有人向康熙皇帝進讒言,讓他待不下去,就在 1703 年於舟山登上英國商船返回歐洲。1704 年初洪若翰抵達倫敦,雖然是與英國敵對的天主教神父,卻馬上以中國通的身分爆紅。

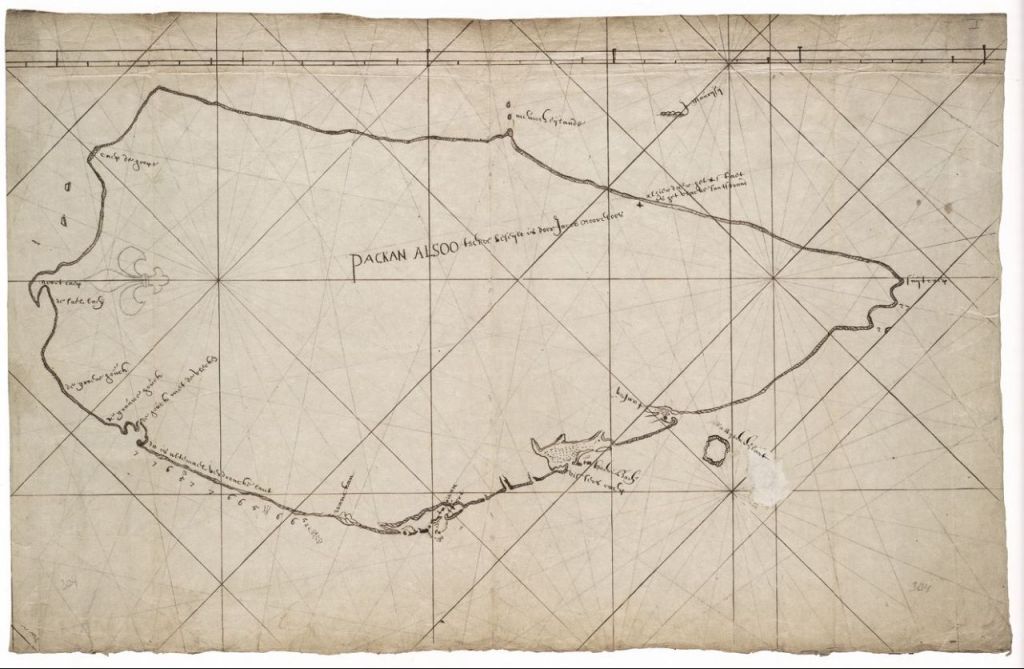

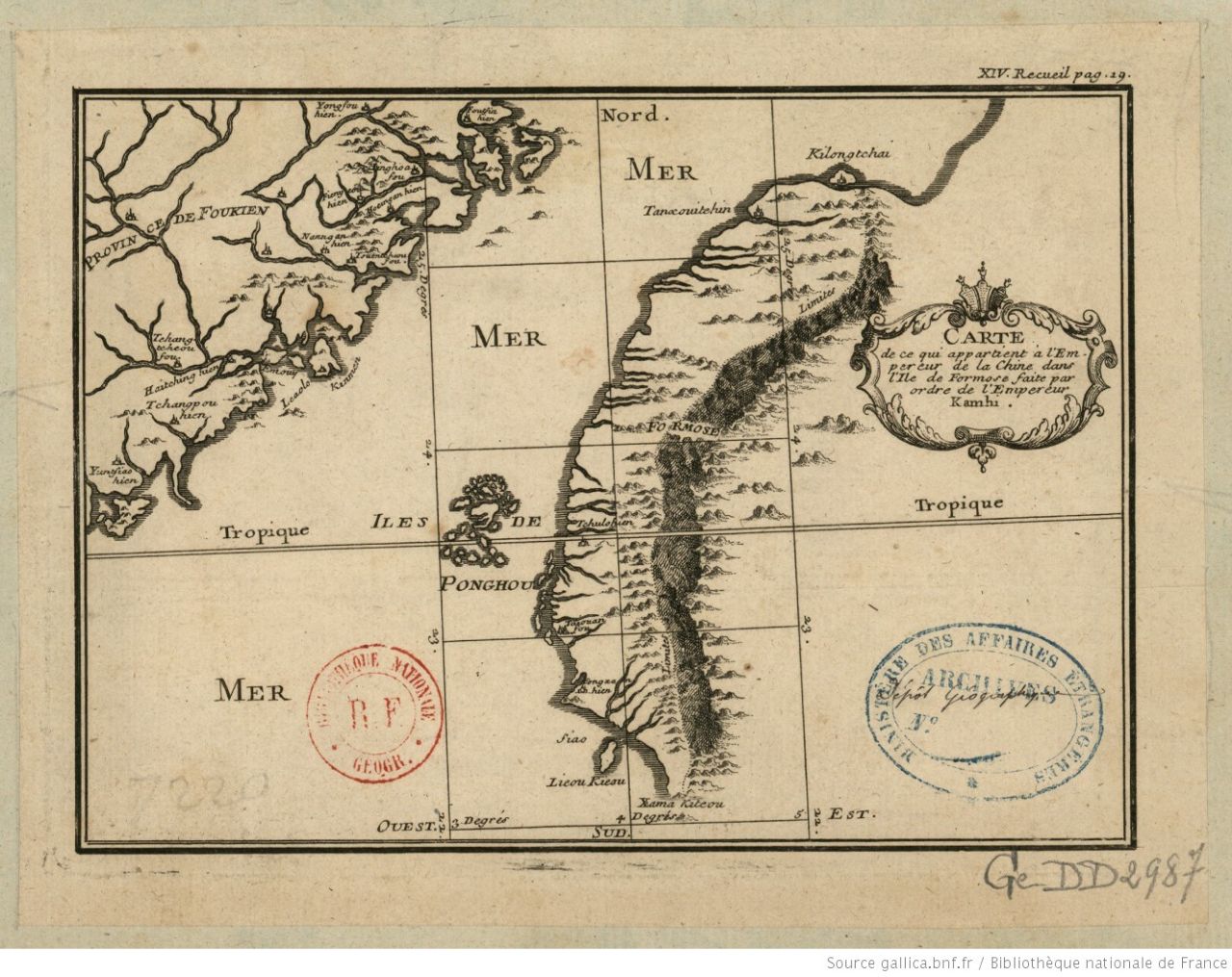

兩位代表神秘東亞經驗的大紅人同時出席皇家學會例會,卻一見面就開戰,因為他們所說的福爾摩沙完全不一樣。薩瑪納札說福爾摩沙是日本領土,洪若翰說是中國領土。薩瑪納札說中國人叫福爾摩沙「Pak-Ando」,洪若翰說中國話的音節沒有以子音結尾的,結果討論就轉向中國的語言,最後不了了之。雖然我們知道洪若翰大致上是對的,薩瑪納札也誤打誤撞對了一部分(荷蘭檔案中的確曾稱福爾摩沙為 Paccan,漢字寫作「北港」),但當時皇家學會根本不知道該相信哪一方。

經過皇家學會一戰,薩瑪納札決定讓他的福爾摩沙專書盡快出版。他從 1704 年 2 月提筆,3 月完稿,4 月《福爾摩沙地理與歷史概述》就上市了。薩瑪納札在寫作時,除了靠自己超級豐富的想像力話唬爛,也參考了德意志地理學家 Varenius 在 1649 年出版的《日本王國志》。雖然這本書內容過時又誇張,但因為是以拉丁文出版的,是英文能力還不足的薩瑪納札當時少數能參考的著作。

以假亂真的福爾摩沙民族誌

薩瑪納札基本上是把 Varenius 的書當成刺激想像力的工具,因為我沒辦法從《福爾摩沙地理與歷史概述》找出完全抄襲《日本王國志》的地方。就連最小的單詞,薩瑪納札也做了一些改寫才放進自己的書。少數看得出痕跡的,像是稱祭司為 Bonzo,大概是日語的「坊主」(Bōzu,和尚);轎子叫作 Norimonnos,應該就是日語的「乘物」(乗り物);日本皇帝 Meryaandano 之名,詞尾的 -dano,應該來自歐洲人拼寫的「殿」(どの)的 donna。

吃飯時用的筷子,薩瑪納札說福爾摩沙人拿筷子插食物。Varenius 有提到日本人和中國人一樣都用筷子,但把筷子當叉子的用法,或許是受到 Olfert Dapper《荷使第二、第三次出使中國記》中漢人生活插圖的影響。這本書當時只有荷語和英語版,薩瑪納札就算看不懂文字,還可以看圖。

不過在《福爾摩沙地理與歷史概述》中,薩瑪納札憑自己的想像力創造出來的內容仍占多數,像是寺廟與祭壇、魔鬼偶像的形象、富有人家的葬禮、貴族與平民的衣裝、福爾摩沙的文字等等,都是他自己發明的。

有趣的是,薩瑪納札宣稱發明福爾摩沙文字的先知也叫「薩瑪納札」,名字的意思是「the Author of Peace」(或許有人會想到某 Peacecraft)。這倒是沒有亂講 ── 喬治.薩瑪納札扮演了那位先知,的確是他自己「發明」了福爾摩沙文字。

最誇張的是薩瑪納札對「活人獻祭」的描述,他說福爾摩沙的神諭指示要獻祭 20000 萬名 9 歲以下男童的心臟,雖然祭司不會足額獻祭,但每年還是會殺掉很多男童。薩瑪納札說他的父親為了保他一命,用重金賄賂祭司,讓得重病的大哥代替薩瑪納札去死。他用這個例子來說明,福爾摩沙的宗教重於利慾而非真理,所以是假的宗教。不過這個獻祭人數的問題,卻在之後成為爭論薩瑪納札所言真偽的焦點。

另一點值得注意的是,《福爾摩沙地理與歷史概述》其實分為兩個部分。在初版中,薩瑪納札先敘述他怎麼被耶穌會士從福爾摩沙騙到歐洲,再發表好幾章神學評論作為上半部,再來才是下半部的福爾摩沙民族誌。在二版中,這兩部分的順序交換,看起來更像一本描述異國文化的書。將民族誌與神學論合刊於《福爾摩沙地理與歷史概述》,薩瑪納札的動機一直是令人疑惑的問題。

最近的研究指出,薩瑪納札的神學論其實是掩護騙局的擋箭牌。薩瑪納札說上帝是完美的,不可能做出自我矛盾的事,因此人們必須讚美祂的大能。所以就算眼前這位福爾摩沙人金髮碧眼白皮膚,但你怎麼能否定上帝的創造呢?更何況,這個福爾摩沙人還能夠辨別真假宗教,甚至改宗英國國教了呢。

各路學者打臉薩瑪納札

薩瑪納札的《福爾摩沙地理與歷史概述》出版後,並沒有幫他建立好名聲,反而讓人更仔細檢視他的言論。

有道是,某人隨便的胡言亂語,認真的人常常要花更多精力去澄清解釋。雖然薩瑪納札的書實在很唬爛,但為了紮紮實實地打臉,各路學者還是要找到足夠的證據才敢發言。

最熱衷於打臉薩瑪納札的人,是皇家學會會員哈雷博士,就是哈雷彗星那個哈雷。哈雷知道福爾摩沙位於北回歸線上,所以會有陽光直射的日子。他問薩瑪納札:「在福爾摩沙,陽光是否自煙囪直射而下?」薩瑪納札回答「NO」,結果就中了哈雷的圈套。

當哈雷拿太陽直射北回歸線的原理打他臉時,薩瑪納札只好硬拗「福爾摩沙的煙囪是彎曲的」。

另一個被用來打臉的資料,則是荷蘭牧師干治士(Candidius)在 1628 年報導的福爾摩沙民族誌,現在被視為描述十七世紀西拉雅族的翔實文獻。當時干治士報導的最新英譯本,比薩瑪納札的書稍早一點出版(1703 年),當薩瑪納札的書出版後,就有人問「如果福爾摩沙真有每年獻祭數千男童的祭典,為什麼干治士沒有報導這麼野蠻的事?」薩瑪納札說,干治士報導福爾摩沙女子要滿 37 歲才可以懷孕,「在此之前的受孕都要墮胎」,連這種奇想天外的事情都敢講,可見干治士在唬爛啊!你怎麼不去懷疑干治士呢?

有人又問「如果每年都獻祭這麼多人,福爾摩沙的人口不會減少嗎?」薩瑪納札回答「英格蘭每年有這麼多人出海航行死在異國,你們的人口也沒變少啊!」薩瑪納札的策略就是「如果有人打你的右臉,就用一樣的力道和方向打回去」,打來打去變成一團迷糊仗,真相也就沒人在意了。而且拿荷蘭人 80 年前真偽不詳的二手報導來打臉,好像完全打不過薩瑪納札這位「在地人」的權威說詞。

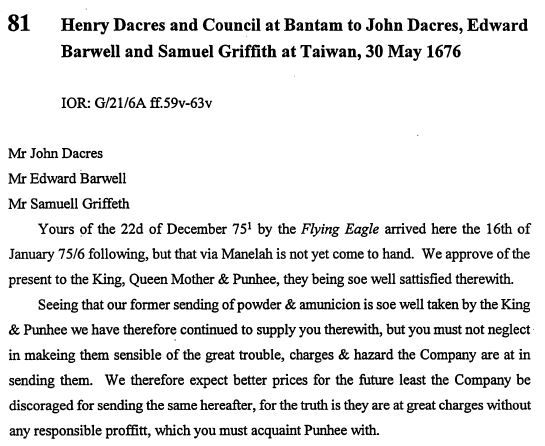

為了擺脫二手報導的困境,皇家學會也默默想辦法來驗證薩瑪納札的說詞。最直覺的方法,當然是派一位可靠的人去福爾摩沙看看。這當然是不可能的,從英國派人去福爾摩沙,好比送太空人去火星一樣,就算技術上可行,經費上也划不來。最好的替代方案,就是找個去過福爾摩沙,而且人格可靠的人來作聽證。前英國東印度公司商務官山謬.葛瑞芬斯(Samuel Griffiths)正是他們要找的人。

這位葛瑞芬斯先生留名於英國東印度公司檔案,在鄭經統治時期時來過臺灣,是該公司駐臺的商務官兼醫生。皇家學會去信詢問,結果葛瑞芬斯在回函中描述的福爾摩沙跟薩瑪納札說的完全不一樣。綜合當時收集到的資料與葛瑞芬斯的證詞,皇家學會在 1705 年 6 月 3 日做出結論 ── 薩瑪納札在唬爛,低調結案。

咦,就這麼結束了嗎?皇家學會不用科學的權威打臉薩瑪納札嗎?

其實皇家學會對此也很小心,因為皇家學會研究自然,挑戰教會的權威,在當時已經有人看他們這群「不尊重基督教」的人不爽了。去打臉一個「福爾摩沙人基督徒」,可能會讓更多人同情薩瑪納札,還會傷害皇家學會的聲譽。再說,以當時的情勢,放著薩瑪納札不管也有很多人會打他臉,甚至自己撐不下去而自爆,何必弄髒學會的手呢?

的確,當時想打臉薩瑪納札的人可不在少數。在牛津大學,有位對薩瑪納札極為友好的學者山謬.雷諾德(Samuel Reynolds),說薩瑪納札是「他見過最不凡的人」,即使有人說薩瑪納札在唬爛,他也堅決站在薩瑪納札這邊。但是在 1706 年,當牛津的學者們收到天文學家龐德博士(James Pound)從巴達維亞(印尼雅加達,荷蘭東印度公司亞洲總部)的來信,說他看了《福爾摩沙地理與歷史概述》,覺得裡面都在唬爛,並說荷蘭牧師編寫過福爾摩沙語的教理問答,只要找來看就能證明薩瑪納札在胡扯。這麼堅實的論據,又是來自幾年前當選皇家學會會員,當時的人都不懷疑其學問和品格的龐德博士,連雷諾德都無法幫薩瑪納札說話了。

不過薩瑪納札到了 1707 年還在做最後掙扎。市面上出現一本支持他的小冊子,卻沒有能說服大眾,薩瑪納札最終還是淪為大家的笑柄。

但是敗退的薩瑪納札還是沒有認錯,他繼續用福爾摩沙人的名號做了失敗的生意,又在軍隊裡謀了個缺,繼續在英國打滾。到了 1728 年,他才決定擺脫過去,重新做人,但是直到 1763 年去世,他都持續使用「喬治.薩瑪納札」這個改宗英國國教得來的名字,從未透露自己的本名。

尾聲:捉刀寫手的告白

薩瑪納札重新做人以後,運用他的語言能力成為捉刀寫手。

1747 年,他在捉刀編纂的地理全書中,首次以第三人稱的方式公開認錯,並且希望藉由報導正確資訊來贖罪。薩瑪納札所說的「正確資訊」,就是耶穌會士馮秉正(Joseph de Mailla)的報導。1714 年,馮秉正與其他兩位耶穌會士,為了替康熙皇帝測繪《皇輿全覽圖》而造訪臺灣,次年馮秉正將此行報導回歐洲。1759 年,薩瑪納札透過《世界通史》(An Universal History)現代史第八卷重述同樣的情報,再次公開更正自己年輕時犯下的錯誤。

不過在這兩次的懺悔告白中,薩瑪納札還是堅信荷蘭牧師干治士的福爾摩沙報導也是唬爛的,因為他真的無法相信女子滿 37 歲才可以懷孕。我們可以推想,1705 年的薩瑪納札一定很不服氣,為什麼大家都要質疑他,卻不用同樣的標準去質疑干治士呢?作為臺灣人,我當然沒辦法為薩瑪納札的唬爛說什麼好話。但我也同情他,因為太過不凡的人,凡人真的無法相信和理解。

附帶一提,十八世紀後半的英國大文豪詹森博士(Dr. Johnson)相當尊敬比他大 30 歲的薩瑪納札,並且景仰他的學識、悔悟與美德。不知道當年詹森博士看到通篇唬爛的《福爾摩沙地理與歷史概述》,會不會大驚「你他媽的我到底看了三小」?

[1]提到薩瑪納札的現代著作,常常會把「福爾摩沙人」與「臺灣人」視為同義詞。但對薩瑪納札來說,Formosa 和 Tyowan 是兩個不同的地方,所以本文統一用「福爾摩沙人」。在真實的歷史上,荷蘭人也區分這兩個地名,Formosa指現在的臺灣本島,Tyowan 則是現在的臺南安平,當時還是座離岸沙洲。薩瑪納札為了混淆視聽,說荷蘭人只佔領 Tyowan,沒有佔領 Formosa。這樣半真半假的說詞,正是薩瑪納札打迷糊仗的典型手法。

.png)

時間帶走了什麼?又留下了什麼?

在變與不變的光景中,這個城市也許超乎想像地耐人尋味。

我在美國留學期間,幾乎每年寒暑假都回台北。長則兩個月,短則兩星期的停留期間,我就像個外來的觀光客,每天帶著相機出門走走看看,原本熟悉的事物也因此而變得新奇。

當時亂走台北的隨筆,如今變成幫助記憶的歷史紀錄。好些景物已不復存在,只剩下過往的回憶在時間之河裡閃閃發光。

除了具體的事物,還記下一些1990年代學生生活的大小事,宛如時空膠囊一般被保存了下來,蘊藏著等待被重新記起的過去。