我父親在大哥身邊度過兩個月時間,就在山中的行刑站裡。

他最初的印象沒錯:上午過半審判,傍晚酒宴,凌晨行刑,幾乎每天規律地進行。他看到將近一百個男人被殺,每天他都納悶下一個會不會輪到自己。

到了第二個月末尾,他開始想,儘管目擊了種種,軍方可能還是會放他自由。他已經成了大哥的知己跟顧問,也開始漸漸了解這個男人。在他的監督下,大哥逐漸瘦身,痛風緩解。爸爸告訴自己,涉及醫療的時候,「背叛」這個字眼是毫無意義。他只對自己的病人忠誠。

不過,忠誠對大哥的意義並不相同,因為到了五月中,大哥再次下令將爸爸送上卡車,載回山下。

他一看到潮濕的監獄牆壁時,之前那座村莊比較起來幾乎可說古色古香。也許監獄就是某種從寬量刑,是大哥在這個新世界裡唯一可以提供的忠誠。日日的恐懼被長期的堅忍所取代。

在審訊室裡,他被銬在磨破皮膚的生鏽鐵製腳鐐裡,對方讓他看了二十八種酷刑,要他自己挑選偏好的一種。被吊起來的時候,想把手臂綁前面還是綁後頭?手腳都綁起來?不過,只要寫點東西,就可以暫且逃過一劫。

「為了你好,我長話短說:有六個人聽到你主張獨立,控訴國民黨不遵守民主價值。你這種毫無根據的指控對政府造成極端的傷害。我們想要完整的故事。想聽聽你隱藏起來的任何事。」

爸爸覺得皮膚痛得好像火燒似的,必須用盡意志力才能保持倔強的沉默。他知道自己永遠都無法再忍受綠薄荷油的氣味。獄卒們渾身散發著這種氣味,囚犯身上則被蚊子叮咬幾十處,飽受折磨而抓到流血,加上濕氣跟泥土的刺激,發炎總要拖好幾星期才會痊癒,這還是最輕微的侮辱之一,但獄卒們處理大大小小侮辱的方式,展現了他們耗費多少心思在追求殘酷上。

「噢,蔡醫師,你可是沒有保持沉默的餘裕啊。你誰也不是,你是鬼魂。鬼魂啊。你以為你現在已經死了啊?等著瞧吧。我要把這枝筆、這張紙跟我的椅子留給你。你慢慢來,把真相全招了吧。」

審訊者離開了,他就跟再三出現的夢魘一樣,看不出年紀。

外頭,陽光愛撫窗戶,戲弄著爸爸。

真相。「誠懇」、「坦白」、「正確」都是同義詞,可是各有不同意涵。他們想要怎樣的真相?什麼樣的真相(如果真有任何真相)可以放他自由?

真相就在細節裡。對,爸爸心想,用微小跟精密的細節,編織出一塊真相之布。

他不想背叛任何人,可是如果他隱藏任何姓名,讀他這份陳述的人肯定會察覺。他明白他們的策略:這是一種測試。他要按照逮捕他的人所知道的真相去書寫,要是他在書寫的過程中,湊巧透露先前他們有所不知的名字,他們會覺得更好。

他每天都想出新的人物,添進他的故事裡。他列出當初一起在東京留學的同學,他們曾經跟他在《明日希望》共事過,那是一份簡單的報紙,他們在裡面抨擊家鄉的政治情勢。

日本帝國寬大為懷又穩居高位,可以忍受前來作客的臺灣學生關於自治的言論。在日本當地,在偏自由派領導人的鼓勵下,臺灣自治的夢想迸放出可能實現的花朵。

但在臺灣,這些對話只是私底下的耳語,免得觸發政府的警戒。懲罰總是來得飛快。

他重述足以將友人入罪的對話—他強調自己在抱怨國民黨的腐敗時,有誰點頭表示同感,有誰甚至眨眼暗示同意。

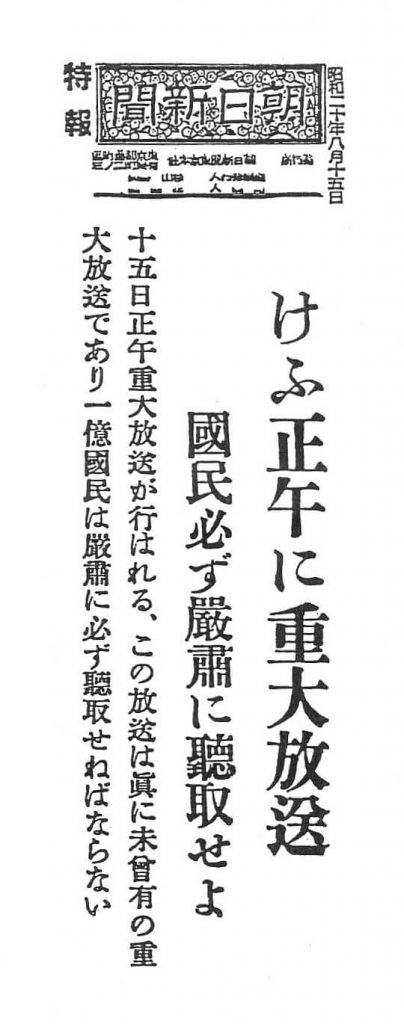

他寫到聽見天皇宣布日本有條件投降時,自己感覺多麼奇怪(天皇不願—也並未使用「投降」這個字眼)。天皇有個聲音。照理說,神祇會用某種柏拉圖式的話語說話—就是終極權威的咆哮,不管人實際在腦海裡聽到什麼—但從天皇口裡傳出來的,卻是來自一個中年且精瘦的真實男性。

今誠宜舉國一家,子孫相傳,信神州之不沉,保家國於不滅,念任重而道遠。

爸爸描述自己親眼目睹國民黨在日本投降並被迫放棄殖民地之後,於 1945 年秋季搭乘美國船艦抵臺。熱切的民眾從臺北街頭一路擠到基隆港。大道上方拉起布條:歡迎標誌上不小心將國民黨國旗畫反了,誠意十足到教人心碎。學童們被推到擠滿碼頭的群眾前方。

他女兒就站在學童之間,一身衣領漿挺的白洋裝,白襪往下摺出蕾絲襪口。她照著母親的囑咐,面帶笑容揮舞國民黨小旗。步橋早在幾個小時前重重架在地上,空蕩蕩的在喃喃低語的群眾面前逗弄著。

男人們終於下船了,他們一點也不像報章上大力讚揚的那樣,一點也沒有解放者的架勢。他們軍服髒兮兮,有些人的鞋子很不合腳,還得用繩子捆住。他們扛著自己的鍋子跟可悲的米袋。有的是孩子,有的是皺紋深深烙在紅臉上的老人,他們對著紀錄這個事件的鏡頭露出笑容。

在歡呼聲底下,難以置信的感受在群眾之間翻攪。打敗天皇的,難道就是這些殘兵散將?這些粗鄙的男人笑得跟搭便車橫渡鄉間的鄉下人般,正站在船側當眾小解。

是,他曾經希望臺灣自治。

對,他曾經說出不忠於國民黨的想法。但那只是念頭、只是話語。

爸爸不認為自己有罪,但他把自己寫成有罪。

爸爸全都招認了。

距離最後一次見到家人已經滿一年了,爸爸就在此時獲判十年徒刑。法官向他保證這個處罰已經相當寬大。等他刑滿出獄年紀尚輕,還有機會看到幾個孩子長大成人。

即使在監獄裡,凌晨的槍響還是持續不停。監獄每週清空又填滿。我父親納悶,島上還有沒有人剩下。歷史—審訊者就會這樣說—就是流言蜚語,透過每個新囚犯,緩緩流入爸爸的世界:

跟毛澤東手下的戰爭—不,不是戰敗—是休戰……蔣介石把他的手下跟手下的家人帶到臺灣—兩百多萬人逃出中國,現在把街頭擠得水洩不通……蔣介石聲稱他們會留到可以重新部署、光復中國為止……蔣介石有個多年計畫……

爸爸試著想像監獄外頭的世界目前的模樣:人行道上滿是士兵跟擠滿臨時店鋪的建築,街上有乞丐,女士穿著高領盤釦的長袍漫步來去的模樣。他也試著想像他家人—我們的模樣。

※※※※※※※※※※

囚犯們—罪名各是共產黨員、小偷、煽動叛亂—被成群帶離監獄,擠滿火車車廂,他們共用座位、塞滿走道。窗戶已經拉下,坐在附近的人把臉擠向快速吹過的熱空氣。我父親注意到他們正要往東行。

有人說,他們要到海上去,到某個遠離陸地的地方,被丟在溫暖的鹹水裡,度過生命的最末幾個鐘頭,除了彼此之外,周圍沒有任何可以攀附的東西。

的確,有艘船等著他們。

爸爸他上一次看到海是在 1934 年。

那年他從日本回來,陽光如此燦亮,白花花的令他一時目盲。

他們的船逐漸駛近き—るん─—基隆。蓊鬱的山丘緩緩斜向擁抱水域的城鎮—他想像高更要是知道臺灣,可能會選擇來到這裡而不是大溪地。福爾摩沙。

反之這裡卻先後被中國漁民跟海盜,荷蘭人跟西班牙人,最後則是日本人占領。

他幾乎可以聞到樟腦提煉廠跟糖廠的氣味。臨水的不是沙灘,而是水泥碼頭,那裡林立著綠色大波浪板拉門的長型倉庫。各式各樣的船舶擠滿了港口:有遠洋輪船、渡輪、貨船跟細長的捕魚獨木舟。苦力穿著寬鬆的制服搬運貨物,來去匆匆。

爸爸那艘船停泊的地方,等待中的三輪車擠在一塊,輪子跟車頂雜亂難分;以固定間隔細心栽種的濱海樹木下方,小吃攤販在自己的推車旁邊站定待命。

人們聚集在甲板欄杆那裡,他擠進人群之間,看著輪船好似一頭馴服的野獸,滑進了停船水域。四年之後,他終於回家了。來迎接這艘船的人群裡,沒有人在等他—他計畫自己搭火車回臺北—可是這群人的熱忱感染了他。

他雙眼盈滿淚水,他嘲笑自己,哭得莫名其妙,卻不明白自己其實是為了這些事物而喜悅:碼頭裡起重機、繩索、貨物構成的混亂畫面;列車南下深入島嶼時一路噴吐的黑煤煙;城市裡貨物豐足,一路堆到人行道上;大理石峽谷、竹林、崎嶇山峰、以及擁抱著這一切的青翠平原。

現在,他身著囚犯的襤褸衣衫,在無人知曉的年份,踏上反向旅程,從基隆前往新的目的地。

這群骨瘦如柴的蒼白男人,在阿美族人的端詳下,跛著腳走下步橋。爸爸在多孔的火山地面踉蹌一下,便知道自己身在何處。日本人稱這裡為かしよと(Kasho-to),就是火燒島。

「歡迎。」獄卒大喊,揮手要他們上岸,「來到綠島。」彷彿這個涼爽青翠的新名字可以隱藏崎嶇的黑色地表以及毫不留情的酷熱太陽。

這裡熱到難以承受。爸爸用臉蹭蹭肩膀,試著把汗水抹掉。迎面只見一堆簡陋棚子跟光禿地面,懇求人們去破土跟耕耘。獄卒稱這裡為「新生訓導處」,這個甜美的名字使得眼前的情景更顯諷刺。

囚犯從貧瘠的土地建立新生活。敲碎岩石形塑了這個醫生的臂膀、思想改造課程形塑了他的心智。晨間在菜園裡農忙曬黑了他的肌膚。他養雞養豬,健行到山上砍柴。

囚犯在窄仄的房間裡輪班側著身子睡覺:手臂、肋骨跟大腿。反共課程的內容這些完美學生各個可以熟到琅琅上口,他們一排排一行行在海灘上整齊坐好,埋頭考試,假裝沒注意到攝影師出言嘉許。在悶熱的考試房裡,他們坐著接受革命口號的刺青,墨水將鮮血轉換為反攻大陸!

單獨監禁是個古老的概念,這種作法意在引發內省跟悔恨。(除了一丁點光線,融化般的微光從狹窗透進來,是上帝存在的細微暗示)在完全沒有外在光線下,爸爸理應尋找內在之光。

在綠島上,獨居房大小有如衣櫥,內部鋪了軟墊,造成的心理效果既暗示著瘋狂,同時又鼓勵著瘋狂。柔軟的牆壁似乎就要將他吞噬,陰暗的濕度有如蓋在棺木上的層層泥土,起初他不免驚惶,便用手指拂過小窗窗櫺,好讓自己安心。

透過鞋盒般大小的窗戶滲進來的點滴光線漸漸化為黑暗,然後再次亮成白日,繼而陷入黑暗,然後又亮成白日,接著陷入黑暗,門上的小洞嘎吱打開,有個盤子射進房裡,緊接著滑進一杯溫水。

我爸爸老早餓得無感,但米飯、鹽、乾萎發黑蔬菜的氣味再次喚醒他的胃,他用雙手挖起來塞進肚子,直到肚子發疼呻吟。他端起杯子,小心翼翼喝著,一滴也不想灑掉,然後持續過去幾天的那種舞蹈:起身、踱步、坐下、蜷身、睡覺、碰碰窗櫺、唱歌、睡覺、跳動。

他不願自言自語—那是邁向自我與自我分離的第一步,將會讓自己無法適應離開牢房後的生活。他常常安慰自己,最後成了一種循環的思緒;他趕緊驅走那些念頭,免得自己不敵瘋狂的引誘呼召,踏上精神失常的不歸路。

剛剛的殘羹剩飯在他肚子裡咕嚕作響,感覺正在他的腸道裡大力翻攪。他衝到糞桶那裡。他沒有廁紙,髒著屁股就穿起褲子。現在他躺在地上,伸展手臂,貼著牢房兩側,吹起了口哨。

他怕自己就要發狂。

.jpeg)

經歷二二八、戒嚴、中美斷交、白色恐怖、解嚴到SARS。

作者藉由身繫囹圄、抑鬱無奈的父親、堅毅不拔的母親、

試圖拯救家人們遠離迫害的女兒,

呈現出他們如何在各自的堅強與磨難中,

面對威權的脅迫、禁制、監控和逃亡,

以及人性的背叛猜疑中掙扎。