2019 年 10 月 1 日,中國國慶日,香港警察沿著海港的街道到處抓人,任何穿黑衣的人都成了他們逮捕的目標。我一直跟在他們後面,但他們的攻擊已經到了難以控制的邊緣,我開始害怕起來,決定離開現場。在途經某個地鐵站的時候,我放慢了腳步,我瞥見藍色的牆面被人用粉紅色噴漆塗寫了一串句子:

現在,香港人要自己治理香港。這是承諾,也是不可動搖的命運。

Now, Hong Kong people are to run Hong Kong.

That is the promise.

And that is the unshakeable destiny.

Chris Patten’s farewell speech from 1997 quoted in graffiti: "Now Hong Kong people are to run Hong Kong. That is the promise – and that is the unshakable destiny." pic.twitter.com/2gg6rjw45Y

— Richard Pyne (@richardjpyne) October 1, 2019

我立刻認出,這串句子正是出自 1997 年 6 月 30 日香港準備回歸中國主權,港英最後一任總督彭定康(Chris Patten)發表演說的最後幾句話。

這串句子讓我回想起另一個完全不同的時代,那個回歸以前的香港,那個我才剛剛成為記者的日子。當時我是編輯部資歷最淺的記者,總是被安排做一些最不重要的報導;我的第一篇報導寫的是假的金莎巧克力,這篇報導我至今仍覺得相當滿意。

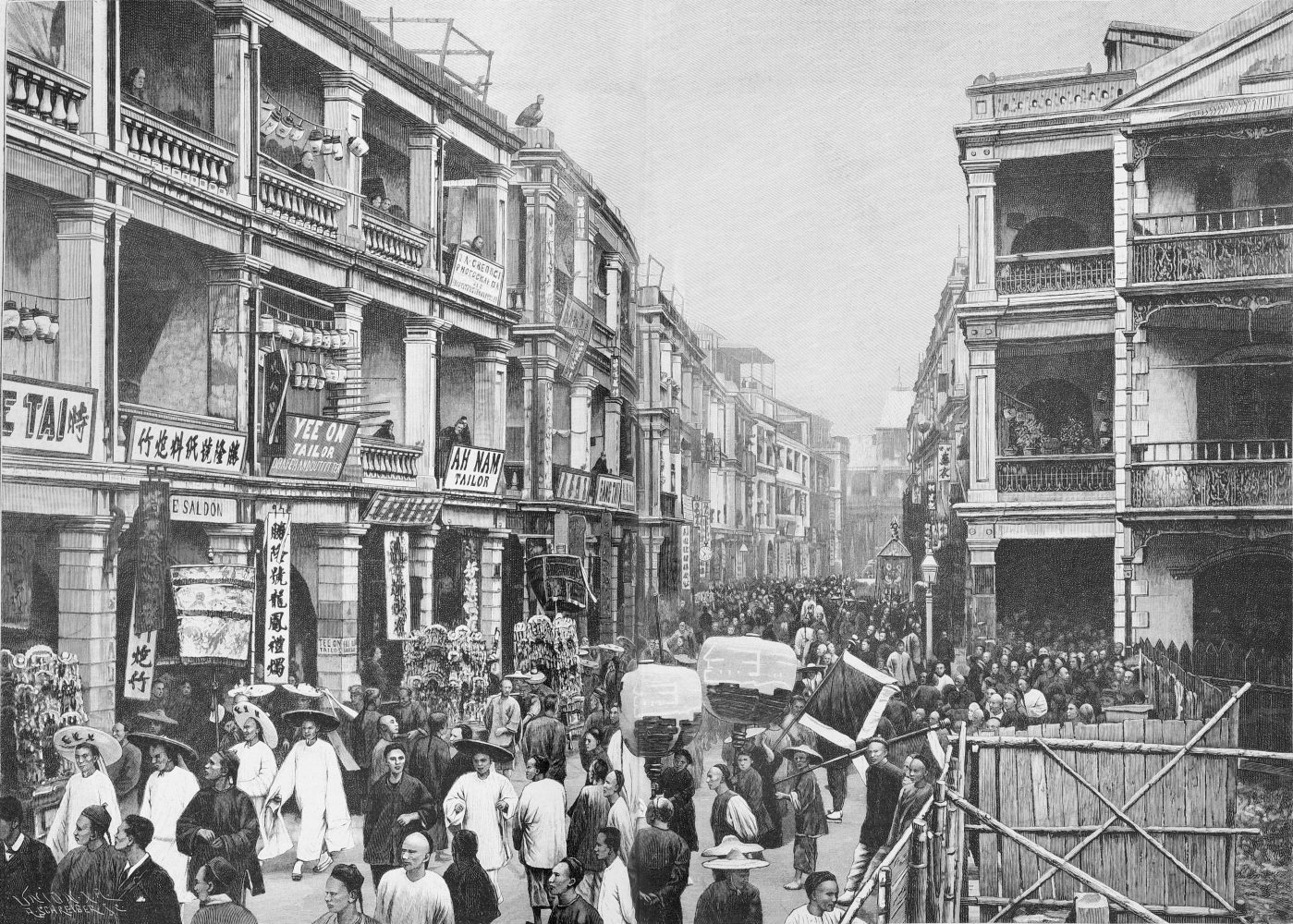

但是隨著 1997 年的最後期限慢慢逼近,緊鑼密鼓的節奏成了香港生活的主旋律,身為記者的我們成了最前排的觀察員,見證一場前所未見的政治實驗,看著一個殖民地如何從一個主權國家放給另一個主權國家。

一份模糊的民主承諾

香港能有多少民主,這個問題落到了基本法起草委員會的肩上。這個委員會於 1985 年成立,負責為《中英聯合聲明》這個框架填補內容。中國要求,這個委員會的成員只能是中國人和香港人,其中 36 人是來自大陸的官員和學者,香港代表則有 23 人,包括企業巨頭、出版商、學者,還有律師李柱銘和司徒華這兩位著名的民主黨人士。李柱銘和司徒華後來與另外兩位委員在 1989 年北京鎮壓學運之後離開了委員會。

1989 年,上百萬香港人走上街頭支持中國的民主運動,但隨後而來的血腥鎮壓也促使香港在回歸中國之前引爆一波移民潮。

這份文件在民主問題上含糊不清。條文規定,行政長官的產生方式應當「根據……實際情況和循序漸進的原則而規定。」最終目標是由一個具有廣泛代表性的委員會按照民主程序提名後,以普選方式產生行政長官,但法律並沒有提供更多細節,例如提名將如何進行、委員會的規模多大,以及如何組成。同樣地,關於立法會的部分,法律規定最終應由普選產生,但並沒有進一步提供最關鍵的時程資訊。

在彭定康上任港督之前,鍾士元(故事編按:曾任行政局首席非官守議員,是港英時期職位最高的香港人)接受了曾銳生(故事編按:倫敦大學亞非學院歷史教授)的採訪,他很早就注意到這些關鍵缺漏將帶來很嚴重的危險。他告訴曾銳生,他不知道政治改革的僵局該如何解決:

他的擔憂後來果然又應驗了。中國人解決不了這個問題;政治制度依然是一個主要問題,而我最擔心的是,現在所有注意力都放在如何維持其他制度不變,如果我們不能設計出正確的政治制度,那麼香港可能無法生存下去。如果香港無法生存,中國大陸就會出手介入。

這些都是 1992 年彭定康上任之前發生的事情。彭定康上任之後,掀起一股政治變革的旋風。 1992 年,彭定康以保守黨主席的身分帶領保守黨贏得了大選,但他本人卻丟掉了自己選區的席次。首相梅傑(John Major)似乎為了「慰勞」他,便安排他出任香港總督。

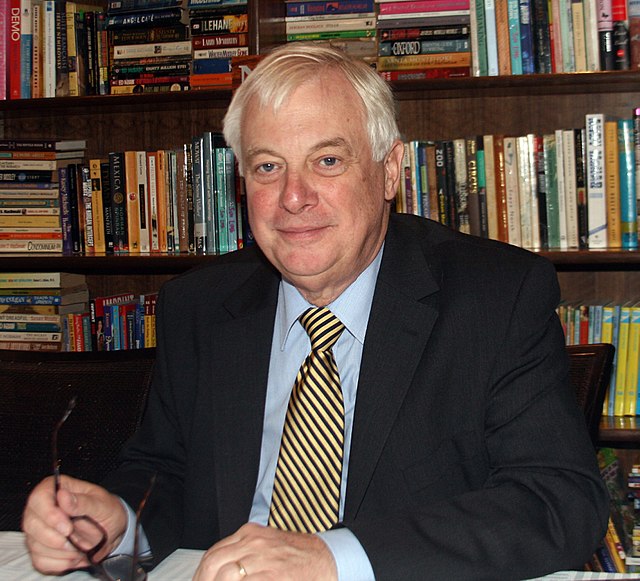

但是彭定康下定決心,打從一開始他就要走跟以往不同的路線。他拒絕穿上傳統的殖民地總督服飾,部分原因是他擔心那頂鴕鳥羽毛的帽子會讓他看起來很可笑。他發揮自己擅長的政治能力,精力充沛地在殖民地裡到處走踏,親吻嬰兒,品嚐大量當地名產蛋塔。他驚人的胃口很快為他贏得了一個親切的綽號「肥彭」,唸起來很接近他的姓氏發音。很快地,他成為香港有史以來最受歡迎的領導人,後來的繼任者幾乎沒有人能超越他。

北京眼中的「千古罪人」

彭定康新官上任,馬上面臨相當棘手的挑戰:他該如何提升香港的民主,避免英國日後承擔讓香港失去普選權的罵名,同時避免跟北京關係破裂?一個多世紀過去了,英國顯然沒有讓香港變得民主。二戰的爆發,打壞了先前總督楊慕琦爵士(Sir Mark Aitchison Young)所做的努力。自那之後,來自英國的港督如麥理浩(Crawford MacLehose)更在意如何才能有效的治理、推動強大的社會服務,以及進行表面的協商,而不是那麼關心如何擴大民主授權。彭定康上任時,香港的選舉制度是一個令人困惑的大雜燴,它的設計主要用來確保親政府的勢力能一直控制立法機構。

立法局的成員有三種類型,各以不同方式產生:第一類是由港督直接任命;第二類是由各選區直接普選產生;第三類被稱為「功能組別」(functional constituencies),也是最有爭議的一類。「功能組別」是由單一職業決定的選舉團體,少數持有執照的會計和房地產經紀人會選出一位從業者,成為他們行業的代表。雖然直選的席位主要是由與民主派結盟的勢力所主導,但功能組別則有意傾向選出親政府、親中的候選人。

在彭定康看來,功能組別是一項令人憎惡的設計,設計者「可能相當熟悉英國十八世紀議會歷史充滿各種糟糕的濫權行為,並且認為這樣的系統會吸引香港商業大亨。」

但是《中英聯合聲明》和《基本法》限制了任何選舉改革,使得彭定康在改革上窒礙難行。在仔細研究相關文件細節之後,他注意到功能組別的籌組方式上有一個可以鬆動的機會。他的計畫是大幅擴增功能組別的類別,引入「新九組」,其中一類是「金融、保險、地產及商業服務界」,涵蓋了大量以前無法投票的專業人士。

儘管彭定康一再形容他的改革「溫和到令人尷尬」,但這樣的改變已經使得功能組別的選民人數增加了五倍,在全香港 600 萬人口中占了高達 270 萬人。雖然離真正的普選還有很長一段距離,但它確實提升了選民的代表性。

可想而知,這讓北京氣得跳腳,連番對彭定康丟出一連串罵名,比如「妓女」、「跳探戈舞者」,甚至「千古罪人」,為新聞編輯室專門寫頭條的人帶來了許多吸睛素材。同時北京還公開了時任外交部長錢其琛和外交大臣賀德(Douglas Hurd),在 1990 年的一系列祕密外交通信。這些信件總共七封,內容明確規定只要選舉安排仍按規定進行, 1995 年的立法局可以搭乘「直通車」過渡九七年的回歸,同一批立法局成員可以繼續任職,直到下一屆 1999 年的選舉。

彭定康急得找各種掩護,聲稱他沒有看到這些協議,他的改革並沒有違反這些協議。但北京認定彭定康的做法是「三違反」,不僅違反那七封信的協議,還違反了《中英聯合聲明》和《基本法》,並且警告,倘若彭定康一意孤行,北京將會推倒立法局的直通車。

北京翻桌不認,民主派大勝無用

彭定康雖然已經準備好應對北京充滿敵意的反彈,但其激烈反應依然讓他不安。他不僅承受北京官方的謾罵,還被香港內部的敵對勢力攻擊,包括前港督衛奕信(David Wilson)和麥理浩,他們認為這樣硬幹並不符合香港的長期利益。但彭定康依然堅持自己的方案,並且取得首相梅傑的支持。他的基本假設是,中國的經濟改革將不可避免地導致政治自由化,長期下來會逐漸走向有利於他的方向。他告訴自己的傳記作者強納森.丁伯白(Jonathan Dimbleby):「我不認為你可以一邊打通中國經濟,一邊還能嚴格控制政治結構。」他相信,如果香港能夠向北京證明自己的價值,它就安全了。

至於那些離北京比較近的人,看法則悲觀許多。「如果你以為他們不會殺雞取卵,這誤解可大了,」瑞安集團創辦人兼香港商業總會主席羅康瑞(Vincent Lo Hong-shui)對丁伯白說,「今天我會說,我們需要中國,多過於他們需要我們。」

在談判停滯了好幾個月之後,彭定康決定單方面推進。 1995 年的立法局選舉照著他的改革進行,產生了香港歷史上第一個完全由選舉產生的立法局。與民主黨結盟的泛民主派陣營在選舉中大勝,獲得了最多的席次, 60 席總議席中占了 19 位*,其中20席的地區直選議席中就占了 16 位。

(*故事編按: 19 席只包含民主黨及其結盟政治人物;如果加上民協等政黨,以及其他無黨籍的泛民主派政治人物,一般會計算為 31 席,多過親中派和商界的 29 席)

直通車被取消,深深打擊香港人的信任,幾乎到再起不能的地步。雖然立法者擁有的權力相當有限,最多就是否決法案,或是決定何時提出法案,但是用一個親中政客組成的機構,去取代一個代表性模糊的機構,不僅確保了短期的服從,還在人民與那些該代表他們的人之間,劃下了不可彌補的裂痕。

人們曾經以為,那是「不可動搖的命運」

到了 2019 年,彭定康的時代彷彿是上一輩的事了,但是顯然香港人並沒有忘記。因為抗議者直接把他告別演說的語句塗鴉在牆上。在看到那句牆上塗鴉之後過了一個月,我有幸採訪到彭定康本人,他正好來墨爾本大學發表演講,主題是政治領導力。他現在是巴恩斯的彭定康男爵(Baron Patten of Barnes),也是牛津大學的名譽校長。他在卸任之後被冊封為有爵位的貴族,澳洲人對他畢恭畢敬的,看得我尷尬不已。雖然他變得有些駝背、頭髮都灰白了,但他的聲音聽起來跟以前一模一樣,話語間依舊帶著我們熟悉的機智和溫暖的幽默。我在遠處觀望了他好幾天,看著他在台上發表油腔滑調的演說,還有在晚宴上講些逗人開心的話。雖然他早已退出政壇,但他骨子裡仍然是一個政治家,很了解如何拉攏群眾。我獲得半小時的時間可以採訪他。這麼多年來,我一直都在遠遠的地方看著他,這是我第一次面對面與他對話。我知道他很懂怎麼跟媒體打交道,所以我最大的挑戰,就是要怎麼從他那裡挖出新東西。

他一坐下來,我就知道不妙了。他伶牙俐齒、自信滿滿,一開口就談起他最喜歡的趣聞軼事,談起托克維爾,至於我問的問題,他都以我所熟悉的敏銳機智繞開了。

他就這樣滔滔不絕地講了八分鐘,我決定鼓起勇氣打斷他,因為我不能因為不好意思就錯失這個唯一的機會。我想知道,如果能夠重來,他會不會有不同的做法。他回答我,他希望自己在選舉改革上能更加快腳步:

我追問他,他所謂不會改變的人指的是誰?是中國那一方,還是英國那群有影響力的批評者,比如柯利達爵士?他回答主要是北京,但他接著不以為然地談到了柯利達,他說:「這是港英故事的另一面,政策在很大程度上是由官員推動的,部會首長只提供最微不足道、最隱晦的意見。柯利達那群人和其他人,他們不聽香港人的話。他們知道香港需要什麼,他們以為只要找到讓中國能接受的方法,香港就可以繼續平靜過生活。」我希望我沒有花那麼多時間和那些不會改變的人爭論。我認為,如果我們在討論中愈早確定中國不會採取行動,然後就去做安排,情況可能會更好。

我問他,如果當時給予像鍾士元這類的香港顧問更多關注,事情會有所不同嗎?「其實,我認為這可能已經發生了,」他回答,「每當有人表現得好像香港應該在這些議題上占據更重要的位置,或是香港的利益應該獲得更公開的處理,柯利達爵士那群人就會迅速採取行動,把這些想法都壓制下去。」

我其實真正想知道的是,當年非官守議員曾經懷疑麥理浩和鄧小平在 1979 年達成祕密協議,準備把香港當作某種人力工廠歸還給中國,彭定康怎麼看待這件事。因為如果當初真有這樣的祕密協議,照理來說彭定康最有可能是唯一知情的人。

我問他,非官守議員之所以抱持這樣的懷疑,是否其來有自?彭定康直直地看著我的眼睛,「我認為沒有,」他堅定地說,「我是說,如果真有這樣的協議存在,那麼現在很多事情也更好解釋了,而且也更合理。」至於說到那些轉而效忠北京的非官守議員,我很意外他對他們表示同情。「他們認為英國會對他們置之不理,我很難說他們想錯了。」

最後我還有一件事要做。我拿出手機,滑出那張引用他告別演說語句的塗鴉。他瞇起眼睛,抬了抬眼鏡。我擔心手機螢幕上的字太小,他可能看不清楚,所以便開口補充說明,「這是您那場告別演說的內容,可能字太小了看不太清楚,上面寫著……」

他唐突地打斷我的話,「這些話我很熟悉。」

我繼續說,「現在,香港人要自己治理香港,」

他接著說,「這是命運……」

我糾正他,「是不可動搖的命運。」

他搖了搖頭說,「不幸的是,它已經動搖了。」

我繼續追問,「看到這張照片,您感覺怎麼樣?」

突然之間,原本對答如流的談話陷入了停滯,他沉默不語,頭垂得很低很低,過了一會他才回答,「很糟。很糟。很糟。很糟。」不一會,他馬上又振作起來,開始談起中國的行為對國際社會造成的挑戰。

我曾看過這個姿勢。我在二十年前英方舉辦的那個盛況空前的告別儀式上,曾經看過這個姿勢。那天彭定康在發表完告別演說之後,轉身背向早已被雨浸濕的麥克風,走回座位席,在查爾斯王子和首相布萊爾(Tony Blair)中間的位子坐下。他靜靜聽著觀眾席爆出的如雷掌聲,慢慢垂下了頭,過了一會,他站起身來,舉起雙手向拍手歡呼的群眾點頭致意。

在人群安靜下來之後,艾爾加《謎語變奏曲》的輓歌和弦輕柔地飄揚起來,彭定康再次低下了頭。作曲家情感綿長豐沛的悠揚樂章,想必打動了彭定康,他幾乎快把頭垂到膝蓋上,顯然他的內心相當激動。當鏡頭移開,群眾也不再觀看的時候,那一刻或許才是真實的。這不禁又令我想起彭定康那晚的演講。他的講稿中有兩句話可能很多人都不會記得,但對我來說,象徵意義更加深遠。

歷史不僅僅只是一連串的日期,真正的歷史,是我們所有人記得的那些日期之前,和在那之後發生的事情。

History is not just a matter of dates. What makes history is what comes before and what comes after the dates that we all remember.

港英政府?中共政權?還是每位「真係好撚鍾意香港」的人們?

讓中國懼怕的事物,就是記憶的力量,

我們必須想辦法不斷記得,

此時此刻在我們的城市所發生的一切……

★《紐約時報》2022 年度選書

★《重返天安門》作者林慕蓮最新力作

★ 全球獨家唯一中文版作者新序

我在開始寫這本書的時候,關心的其實不是現在,而是過去。我想要重塑香港的歷史,讓香港人自己講述他們自己的故事,而不是繼續由殖民統治者代替他們敘述。當時我並沒有料到,中國共產黨會如此迅速地試圖改寫現在,它不僅強行改變視角,甚至還扭曲焦點。中共這些作為讓人迷失方向,我在這本書記錄下來的每一個當下時刻,反客為主成了重中之重。──林慕蓮,中文版序

作者林慕蓮將此作獻給「那些真係好撚鍾意香港的人們」。此處始終依附於周邊大國、卻在過去百年裡肆意長出讓人難以忘懷的美麗姿態,我們對香港有著文化上的記憶、感情,猶如隔海相望的異姓手足,卻又無力的見證他的受困與逐漸失去光芒。

在國家政策的禁錮下,香港正逐漸失去他的歷史、語言與名字,林慕蓮曾為眾人找回關於天安門的記憶,此次她將「重塑香港的歷史」,在真理的辯證歷程中,對於一個民族及地域的記憶是最強大的武器,並以之切割強大政權的虛偽政治手段。讓我們重複再重複、強調再強調,讓這座城市永遠保有它的真實,並將這樣的呼喊傳達到世界的各處角落。

.jpg)