在我們打開冷氣、煮晚餐、滑手機的每一刻,可能不曾想過——這些電,從哪裡來?

在今日的臺灣,火力發電仍是主力,供應將近八成的用電需求。反觀再生能源,包括太陽能、風電、水力與汽電共生中之沼氣,僅占 11.9%;其中:慣常水力只占 1.46%,抽蓄水力僅 1.2%,兩者合計,不到全臺電力結構的 3%。

數字看似微不足道,但事實上,臺灣的電力時代,正是從水力發電開始的。從最早點亮臺北街燈的龜山發電所,到支撐戰後經濟起飛的大觀與萬大電廠,再到如今分擔用電尖峰壓力的抽蓄系統,水力發電一直都是默默付出而不張揚的存在。

讓我們從水流與電流的交會處出發,回頭看看:那一座座建在山林與河谷間的發電廠,曾如何照亮臺灣的現代化之路,又將如何繼續為未來蓄能。

從電力明星到幕後英雄:水力發電的百年轉場

水力發電如今在臺灣電力結構中占不到 3%,看似微不足道,卻曾是臺灣電力時代的起點與主角。

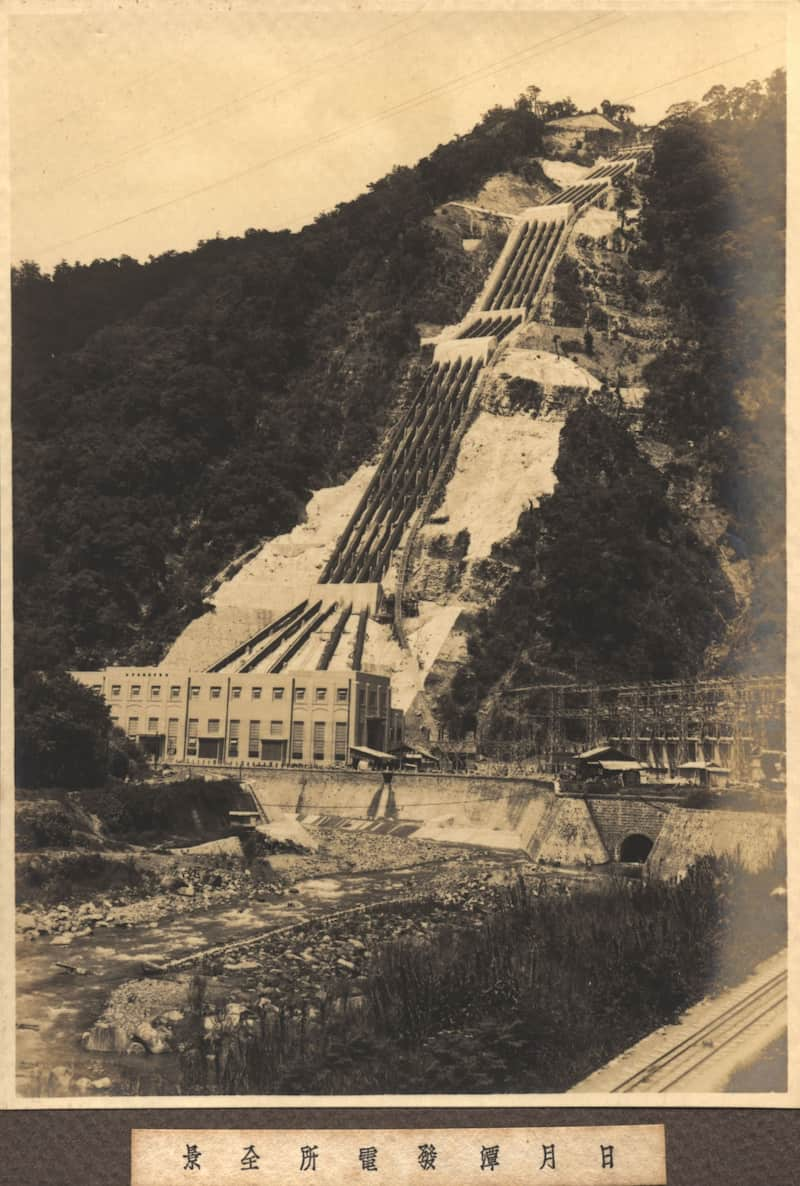

早在 1905 年,臺灣第一座發電廠——「龜山發電所」便以水力發電為基礎,點亮了臺北的街道與夜晚。1909 年,南部也設立了第一座水力發電廠——「竹子門發電所」(今竹仔門發電廠),為打狗港(今高雄港)提供電力,成為高雄邁向工業城市的起點。到了 1934 年,臺灣最大的水力電廠——「日月潭第一發電所」正式啟用,穩定的電力供應支撐了工業發展,扛起往後 20 年的全島用電需求。可以說,臺灣邁入現代化的腳步,就是隨著「日月潭第一發電所」的電流啟動的。

水力發電不僅曾是臺灣早期的能源主力,也因其乾淨、可再生的特性,被視為理想的永續能源。1939 年以前,臺灣的用電主要仰賴水力發電。然而,隨著工業活動增加,用電需求迅速攀升,「日月潭第一發電所」的發電量逐漸難以單獨支應。

此時,擁有豐沛水源與高低落差優勢的濁水溪,再次成為能源焦點。其上游支流霧社溪與萬大溪被認為具有極高的發電潛力。1939 年,臺灣電力株式會社啟動「霧社第一發電所」(後更名為萬大發電所)的建設,並於 1943 年首次發電。這座發電所延續了臺灣水力發電的命脈,也為戰後能源建設鋪下了重要基礎。

水力重啟:萬大與大觀發電所的戰後復活記

「霧社第一發電所」是日治時期的重要電力建設之一,工程自 1939 年展開,1943 年首次發電。但隨著日本在太平洋戰爭節節敗退、資源日益匱乏,後續工程陷入停滯。戰後,臺灣在通貨膨脹與物資短缺的雙重壓力下,發電所遲遲無法完工,成為遺留未竟的現代化工程。

直到 1950 年,中華民國政府在臺灣重新站穩腳步,冷戰局勢下的美援資金陸續到位,為經濟復甦注入活水。1953 年,臺灣經濟產值回升至戰前水準,但隨著經濟復甦與嬰兒潮人口快速成長,電力需求也急遽增加。台電因此利用美援資金,重新啟動本工程。

1957 年,日治時期留下的霧社水庫終於竣工,萬大發電所(原為霧社第一發電所)恢復運作。到了 1960 年,全區完工啟用,成為當時臺灣規模最大的水力發電廠之一,也是穩定供電的重要支柱。

當時的能源結構與今日不同。雖然火力發電逐漸受到重視,但在1962年以前,水力發電仍是臺灣的主要電力來源。尤其在濁水溪流域,除了早已存在的大觀發電所(原日月潭第一發電所)與鉅工發電所(原日月潭第二發電所),萬大發電所的加入,使該地區成為支撐全臺供電的重要核心,也是當時臺灣五大水力電廠之一。

鄉間亮起來!第一盞燈的魔法時刻

1950 年代,是臺灣真正走向「全民用電」的轉捩點。雖然早在日治時期,臺灣就已經開始進入電力時代,但那時的電,多半集中在都市與工業用途。雖然 1930 年代農村已有電力基礎設施,不過並非每一戶都會安裝,部分偏遠農村仍沒有電,即使有電的地區,因為電價高昂,用電範圍也非常有限。

以 1939 年為例,電燈的普及率不到四成,平均每戶僅有三盞燈;電扇的普及率不到 3%,其他家電更是稀罕得像是未來產物。對多數人來說,「有電」仍是奢侈品,日常生活與電力幾乎沒有交集。

這樣的狀況,直到 1954 年才開始大規模改變。那年起,台電開始運用美援資金,推動農村電化政策,興建輸電網、設置變電站,讓電線一路延伸到山林與田野之間。這項工程一路持續到1960年代,讓「開燈不再只是城市人的日常」,電力終於真正走進千家萬戶,改變了臺灣人的生活樣貌。

在這段歷程中,萬大發電廠扮演著關鍵角色。它提供穩定電源,讓偏鄉也能點起第一盞電燈,吹起第一台電扇,甚至聽到第一台收音機傳來的新聞與音樂。這不只是供電問題,更是文明進入的象徵。

電力普及後,用電量便飛快攀升。1962 年,火力發電首度超越水力;1963 年起,臺灣工業產值超越農業,社會也正式走上工業化之路,對電力的需求更是與日俱增。到了 1979 年,工業人口超越農業人口,人均所得在 1970 年代更比以往來到了五倍之多。

隨著生活水準提高、城市擴張、電子工業興起,水力發電逐漸無法獨自支撐龐大的電力需求,主角位置由火力取代。然而,即使退居「輔助角色」,水力發電始終不曾缺席。

台電退休前電力調度處處長鄭金龍所說:「每當用電高峰時,每一座水力發電廠,都是不可或缺的電力來源。」

電也能夜間儲存?抽蓄發電的神奇妙用

1980 年代,臺灣工業快速升級,此時半導體等電子產業也逐漸崛起,對電力的需求也隨之暴漲。雖然當時新設的發電廠不斷加入戰線,核能發電也開始運轉,但整體電力仍供不應求。

更棘手的,是「尖峰與離峰」的巨大落差。白天尤其是夏季,冷氣、工廠、商業用電齊發,是電力最吃緊的時段;但一到深夜,萬家燈火熄滅,用電量大幅降低,反而常常出現發電過剩的現象。電,在尖峰時不夠用,在離峰時卻又過剩。

為了解決這樣的調度困境,台電在 1980 年啟動了一場電力運作方式的革新:引進抽蓄水力發電技術,並在日月潭一帶興建「明湖抽蓄水力發電廠」。

抽蓄電廠的原理,看似簡單卻極具巧思:當深夜用電需求低時,以多餘的電力把水從低處抽回高處;到了白天電力吃緊時,再從高處放水下來推動發電機發電,將「夜晚的電」轉化為「白天的供應」。雖然它本身不產生「新」的電力,但就像蓄水池一般,成功將過剩的能源「儲備」、「搬運」,讓電力不再只能現發現用。

1985 年,「明湖抽蓄水力發電廠」正式啟用,成為後來的「大觀發電廠二廠」,裝置容量高達1000MW。它的誕生,讓臺灣在不需繼續開發濁水溪水資源的前提下,有效調度日夜電力需求,大幅降低供電壓力,是 1980 年代臺灣經濟起飛的重要後盾。

明湖的成功經驗,也讓台電更有信心規劃下一步。1987 年,台電在日月潭周邊啟動更大規模的工程——「明潭抽蓄水力發電廠」。這座裝置容量超過 1600MW的電廠,規模是明湖的 1.6 倍,在興建之初便是當時全球最大的抽蓄水力發電廠之一,獲得國際高度關注。直到今天,明潭仍穩居世界抽蓄水力發電的前段班,繼續穩定供電、支撐臺灣的產業與生活。

藏在山林裡的電力守護者:水力發電的第二人生

1987 年,臺灣正式躋身高收入經濟體,此時,半導體產業也開始蓬勃發展,1990 年代後,更全面進入資訊時代,產業與日常生活的用電需求節節攀升。

就在這個關鍵時刻,明湖與明潭兩座抽蓄水力發電廠陸續啟用,不僅有效調節尖峰用電,更為快速成長的經濟體提供穩定電力,成為 90 年代臺灣邁向科技島的重要後盾。

進入 21 世紀,濁水溪流域的水力發電系統仍持續擴充與最佳化。1923 年啟用的明潭發電廠濁水機組,於 2007 年全面換裝新機組,發電能力提升逾一倍。2012 年,萬大發電廠四號機也正式投入運轉,進一步擴展整體供電能力。

除了大型水力設施,台電近年也積極發展小型水力發電。受到地形條件與環保法規限制,大規模水力開發已趨近飽和,但臺灣山區仍蘊藏眾多小水力潛能。以濁水溪流域為例,集集南岸二機組、湖山機組等近年陸續上線,雖規模不大,卻能在電網中「並聯供電」,有效支援區域用電需求。

這些小型水力電廠,在多數時間默默運轉,沒有龐大壩體、沒有雄偉壯觀,卻在夏季用電高峰時扮演關鍵角色,是維繫電網穩定、減緩壓力的「隱形英雄」。

雖不再是舞台上的主角,水力發電卻始終在幕後守住電網的韌性與穩定。即使時代更迭,它仍以另一種方式,照亮著我們的生活。

.jpg)

故事最動人之處,往往藏在現場的山水、光與人情裡。閱讀只是開始,邀請你實際走一趟,親眼看見文章背後的水文與人物,聽見土地的聲音、感受在地文化的溫度。立即報名,一起走讀在地!

活動報名請見以下資訊:

官方網站:https://walkintaiwan2.pse.is/7g5w3q

日月潭二日:https://walkintaiwan2.pse.is/7g5w4l

奧萬大二日:https://walkintaiwan2.pse.is/7g5w5r