現代人的生活是如此依賴著相機!無論是朋友聚餐、家庭旅遊、享用美食,我們總覺得可以透過攝影記錄下生活瑣碎或人生大事——攝影幾乎已成為當今人們的主要體驗手段。儘管攝影發明迄今不到 200 年的時間,卻大幅影響了我們的觀看視角。

從暗箱到攝影術:輔助工具回過頭取代畫家的擔憂

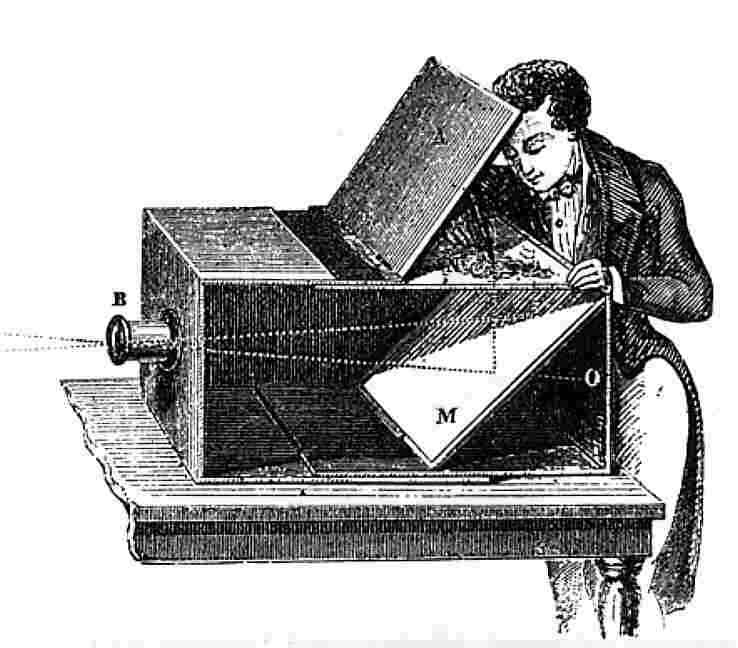

在攝影技術到來前,上流階級的人們習慣委託藝術家記錄重要的時刻;如何將景物更精準逼真地呈現於畫布上,是藝術家自文藝復興時期就不停思考的問題。除了「透視法」讓藝術家可以更精確將三維景物呈現於二維的平面上,「暗箱」(Camera Obscura)也是有力工具之一。

暗箱被認為是相機的前身,其原理是光線通過鏡頭進入不透光的箱子或空間,反射在磨砂玻璃上成像;把透明的紙張放在玻璃上,即可勾勒出影像的輪廓。暗箱最初由天文學家和建築師運用,也很快成為藝術家記錄景物細節與透視的工具。暗箱的運用似乎是畫家們的心照不宣——例如荷蘭黃金時代最著名的畫家之一維梅爾(Johannes Vermeer, 1632-1675),後人研究推測,其獨特的光影技法除了個人造詣外,暗箱也起了頗大的功勞。

可惜的是,暗箱僅能反射景物,卻無法將影像固定於材料上(定影)。至十九世紀初,英法等國的攝影先驅利用暗箱,爭先恐後地進行一系列的科學嘗試;直到 1826 年,尼埃普斯(Joseph Nicéphore Niépce, 1765-1833)利用「日光蝕刻法」拍攝了世界上第一張照片《在勒格拉的窗外景色》(View from the Window at Le Gras)。1839 年達蓋爾的銀版攝影法問世,為世界提供全新的觀看與解釋方式。

機械複製時代的到來:理解、運用到再創新

攝影技術的出現,首先影響的是製作肖像畫、歷史事件等紀念用作品的藝術家。善於表現歷史主題的藝術家保羅.德拉羅什(Paul Delaroche, 1797-1856)曾經在官方報告中寫道:「達蓋爾的工藝(攝影術)完全滿足了藝術的所有要求,將藝術的某些基本原理達到如此完美的程度,以至於即使對於最有成就的畫家來說,它也必須成為觀察和研究的主題」

[1] 。

德拉羅什明確地指出攝影術的衝擊與對繪畫的影響,也挑明了藝術家需直面這項新誕生的技術。當攝影成為能清晰捕捉景物的方式,藝術家們就需要嘗試了解它、並從中借鏡,或另尋其他媒材與表現形式以突破創新。為了承受攝影術為藝術圈所帶來的變化,藝術家們也被迫將作品推向新高度——印象派就是其中一例。

攝影啟發了印象派利用嶄新的構圖、光色,解決具體視覺上的問題。在傳統繪畫的視覺習慣中,畫面構圖講求整體性,而這種完整性還體現了「永恆」的意味

[2] ,因此作品中很少出現人物身體被裁切於畫布之外、或是視覺比重左右不平衡的問題;然而攝影的概念卻相反——攝影捕捉的是轉瞬即逝的表情與動態、還有光影變化的短暫效果。為了捕捉稍縱即逝的畫面,攝影者通常以「抓拍」將想要傳遞的訊息直覺地置入影像中。設備的限制、快門的速度、拍攝角度與場景的侷限,難免導致構圖不如傳統繪畫般完整;構圖的不平衡、移動的失焦感、被裁斷的事物主體,這些偶然產生的抓拍效果,運用在畫家深思熟慮後的繪畫之中。在竇加(Edgar Degas, 1834-1917)筆下一幅幅描繪芭雷舞者的作品,有如攝影鏡頭般帶領大家一窺他們的生活樣態。

竇加的《排練》(Source: The Burrell Collection, Glasgow)

如羅丹(Auguste Rodin, 1840-1917)、畢卡索(Pablo Picasso, 1881-1932)等藝術家,也都透過了攝影記錄下創作歷程,甚至藉由保存各種影像獲取靈感,在需要時利用:

⋯⋯我正在工作,明天我會寄給您這裡和我的畫作的照片。這個地方非常美麗,我非常喜歡它,一路上的風景和整個精神都像是來自西部大開發地區。—畢卡索,1909 年 5 月於奧爾塔德桑特霍安[3]

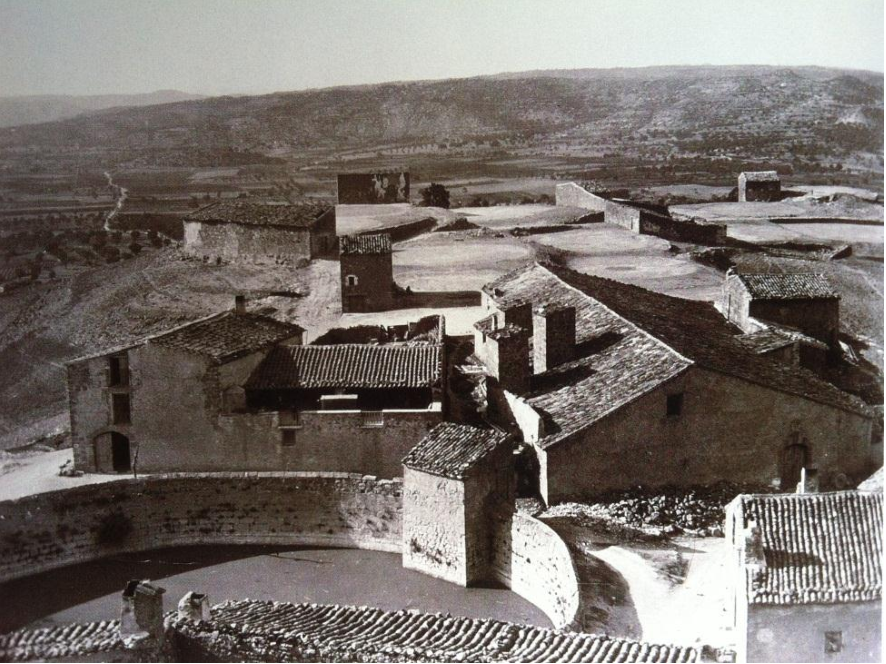

1909 年,畢卡索造訪西班牙的奧爾塔德桑特霍安(Horta de San Juan),留下了許多照片;後人認為這些照片輔助了他在那裡一系列的創作,也將這批作品視為立體派最初的嘗試。根據畢卡索寫給友人葛楚.史坦(Gertrude Stein, 1874-1946)的信件,我們相信他在創作之前與之間,是有意識地拍攝風景,並且利用相片輔助繪畫的。看著這些作品和照片,你能想像畢卡索是看著這樣的景色創作的嗎?

畢卡索於奧爾塔德桑特霍安拍的照片(Source: Condé Nast Publications, from Vogue, June 30, 1939, 257)

傳統繪畫與攝影技術激盪出的火花

隨著攝影持續發展與更廣泛的應用,藝術家、藝評家們仍激烈辯論著攝影和藝術之間的關係;但我們可以察覺到的現象,是攝影圖像和繪畫之間的意涵越來越難辨別,相互作用關係也越來越強烈。攝影和繪畫都是獲取圖像的手段,因此當人們以看待繪畫的方式看待攝影時,攝影就會受到繪畫影響;用看待攝影的方式去看待繪畫時,繪畫的呈現也會受到攝影思維所影響。

正如前述藝術家將攝影的啟發反映在作品中,也有攝影師從繪畫中汲取養分、內化省思,並用一幀幀相片提出嶄新的觀看方式。畫意攝影(Pictorialism)模糊了繪畫與攝影的邊際,運用技術潤飾畫面,並強調繪畫的「理想美」;「純粹攝影」(Straight photography)則盡可能客觀,不在暗房或以數位手段後製。攝影之所以最後能躋身「藝術」之列,乃是經過一連串漫長的反思與自我辯證的結果。

擁有藝術史碩士學位的加拿大攝影師傑夫.沃爾(Jeff Wall, 1946-),在攝影創作中多層引用了藝術史中的著名畫作。他利用構圖、光線、影像內容、人物姿態等場面調度,將傳統繪畫的審美內涵融入攝影作品,重新演繹並展開不同的敘事方式。在他的燈箱(攝影)作品《突然的一陣風(繼葛飾北齋之後)》中,利用 4 名演員在當代加拿大,再現了 19 世紀日本浮世繪畫家葛飾北斎的名場景。為期 5 個月的創作時間裡,他拍攝了近 100 張照片,以蒙太奇的手法構築畫面,給人一種捕捉真實瞬間的錯覺。

Jeff Wall 的《突然的一陣風(繼葛飾北齋之後)》(Source: Wikipedia )

有關繪畫之於攝影的關係,沃爾曾在一次訪談提及:

攝影繼承了繪畫製作的思考方式——在攝影之前,繪畫是以素描與著色的方式製作,但現在出現了攝影,繪畫仍然在不斷製作。這兩個時代一直是聯繫在一起的;也就是說,攝影繼續著攝影發明以前,繪畫所做的事情。[4]

攝影的出現,對傳統藝術掀起了波瀾,兩者的創作思維與技術的交會,卻激盪出迷人的火花,打造了如今更多樣的觀看形式。直到現在,我們已很難從藝術家的腦袋中,將繪畫與攝影的交互影響剝離出來。每個時代都有因應而生的新技術——當時攝影之於繪畫的衝擊,或許與當今人工智慧之於藝術有幾分雷同,都將影響一個時代的藝術風格、創作型態與觀賞思維。科技與藝術之間的互相追逐,也勢必成為每個世代藝術家們所需要面對的課題。

參考資料

Jill Markwood, “Photography’s Influence on Painting”, Agora vol. 19 (2010): 8.

Paul Hayes Tucker, “Picasso, Photography, and the Development of Cubism”, The Art Bulletin Vol. 64, No. 2 (1982): 288-299.

安德烈.岡特爾(André Gunthert)、米歇爾.普瓦韋爾(Michel Poivert) 主編,趙欣、王帥譯,2016,《世界攝影藝術史》,北京:中國攝影出版社。

汪賢俊、周永豐著,2021,《攝影如何影響繪畫》,武漢:武漢大學出版社。

林照鈞,2009,《傑夫.沃爾(Jeff Wall)攝影作品中的「繪畫性」之形式》,國立臺灣藝術大學造形藝術研究所碩士學位論文。

蘇珊.桑塔格著,黃燦然譯,2002,《論攝影》,臺北市:麥田。

[1] Jill Markwood, “Photography’s Influence on Painting”, Agora vol. 19 (2010): 8.

[2] 汪賢俊、周永豐著,《攝影如何影響繪畫》(武漢:武漢大學出版社,2021),頁 66。

[3] Paul Hayes Tucker, “Picasso, Photography, and the Development of Cubism”, The Art Bulletin Vol. 64, No. 2 (1982): 291.

[4] 林照鈞,《傑夫.沃爾(Jeff Wall)攝影作品中的「繪畫性」之形式》(國立臺灣藝術大學造形藝術研究所碩士學位論文,2009),頁23。

.jpg)

%2C_oil_on_canvas%2C_65_x_81_cm%2C_private_collection.jpg)