不論是否為基督徒,即便不了解詳情,應該都聽過十字架與耶穌受難的故事。而在受釘快要結束時,為了確保祂已經死亡,羅馬士兵將槍刺入祂的肋旁,從中流出血與水。人們常將這一行為與夏娃受造時的情景相提並論,當時上帝取出亞當的肋骨,創造出夏娃,而夏娃又與亞當造生出人類,新造的人藉由耶穌的受難而重生,那血與水代表教會的聖禮。

從迫害到干涉:當公權力進入教會中

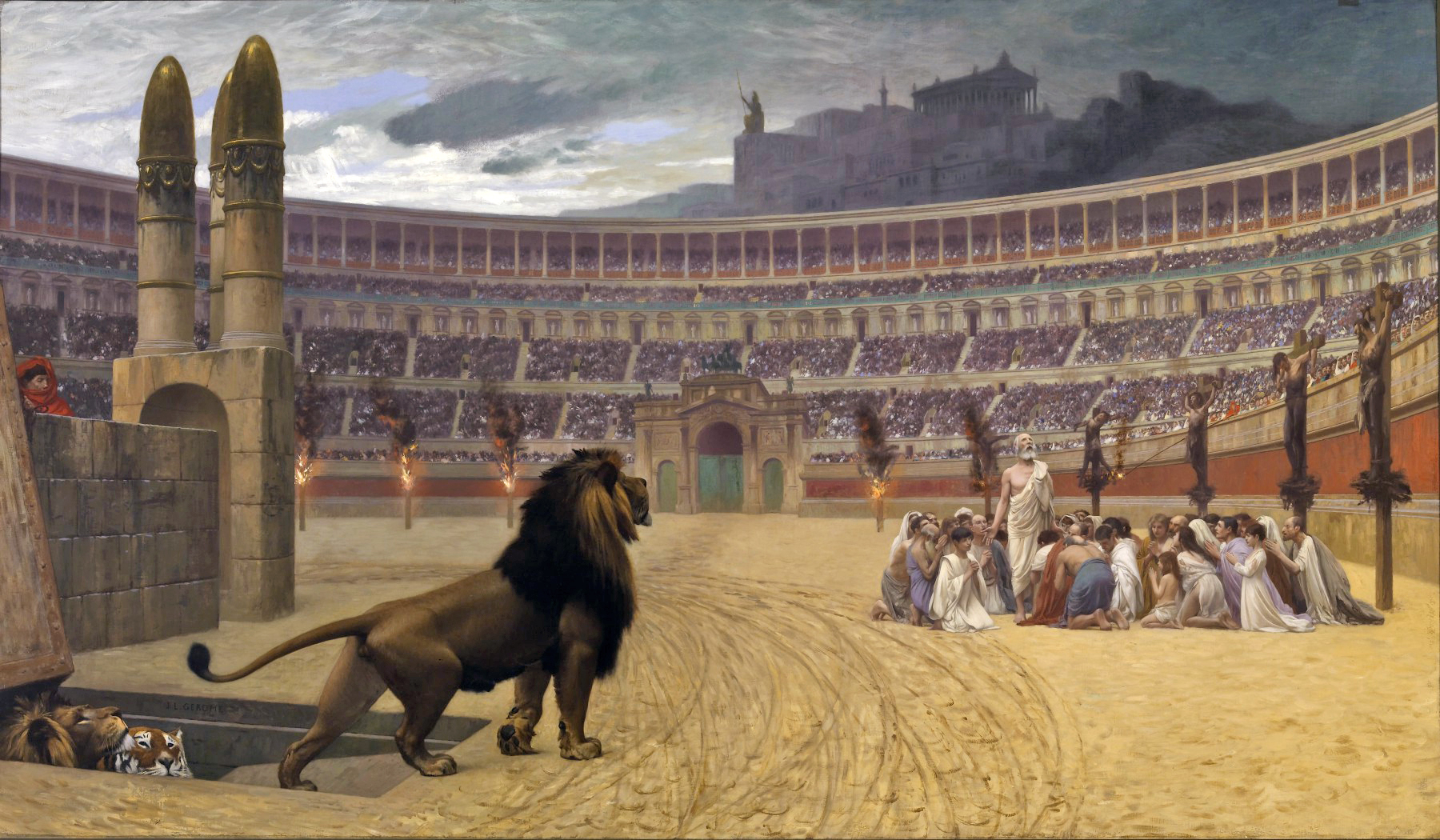

試想看看,公權力最初是什麼時候進入教會之中的?要追溯教會的起源,得回到羅馬帝國時期。提到那段時期,大多數人第一個印象應該就是「迫害」。但那只能算是利用公權力攻擊教會,不算是真正的「進入」。真正的進入,或甚至可稱為「干涉」的時間點,是始於四世紀初期。

在那時期,教會才剛脫離隨時可能被扔上十字架、火刑台與鬥獸場的恐懼,基督徒終於脫離帝國力量的挾制與壓制。即便公開宣稱自己是基督徒,也不會在某時某刻突然遭到處決。但這代表他們真的獲得自由了嗎?那可未必,因為從那個時刻起,凱撒的公權力不再只歸於凱撒,而是開始進入主的殿中了。

我們都熟悉那段經文:「凱撒的歸凱撒,上帝的歸上帝。」(馬太福音 22:21)對早期基督徒而言,這個帝國社會沒有太多意義,頂多是提供穩定的治安、優秀的交通。比起地上的宏偉帝國,更重要的是天上的國度。因此,他們即便被迫害或遭逢危險,都能無可畏懼,因為他們知道自己所追求的不是世俗財寶,而是天主的賞賜。但這層關係在四世紀時開始出現變化。

還有另一段經文值得思考:「教會是他的身體。」(以弗所書 1:23)從這個時間開始,皇帝與他的力量進入了教會,權力與政治如同長槍般,深深刺入主的身體之中,使得教會本身的體制、角色深深受到其影響,甚至能說徹底改變歷史,使異教的國度,成為基督教世界。而此事之所以發生,源起於當時的時代背景與情勢,而這個故事要先從君士坦丁這名皇帝開始說起。

基督徒皇帝:君士坦丁大帝

在戴克里先分割帝國、君士坦丁再度統一後,羅馬帝國已經證明了陳舊制度無法再支撐如此龐大的領土與人口。與之同時,教會的影響力不斷擴散,帝國各處都能看到教會的存在,並且彼此保持著緊密聯繫。這或許正是君士坦丁選擇改信這個新宗教的原因——他需要穩定、有組織的教會,幫助他穩定逐漸崩裂的帝國,而非他原先相信的無敵太陽神(Sol Invictus)。不過也可能是受到他的母親聖海倫娜的影響,她是名虔誠的基督徒,君士坦丁的皈依或許不完全是功利心態。

無論如何,君士坦丁在帝國時期都展現了對基督教的善意表現。不僅與他的父親君士坦提烏斯一世(Constantius)相同 ,在戴克里先大迫害時,只有實施最輕微的壓迫;311 年,東部皇帝伽列里烏斯(Galerius)因為迫害失敗的緣故頒佈寬容詔諭,撤銷先前的迫害命令;君士坦丁最後在 313 年的《米蘭敕令》賦予其他宗教自由。除此之外,還歸還了之前從基督徒手中所沒收的全部財產,並且成為了慕道友,因為他不願意在洗禮後受到各種限制。

他以皇帝的力量替基督徒做了許多事,也以教義立了不少法案。像是在錢幣上鑄造凱樂(chi-rho)符號,又或者是贈送巴西利卡(Basilica)給教會當作禮拜空間等等。但在這之中影響最深遠的,或許是他對於宗教會議的介入。

鑄造在錢幣上的凱樂符號(Source: CC 3.0 / wiki )

巴西利卡(Source: CC 2.5 / wiki )

早在他的皈依前,教會內部就紛擾不斷,基本上主要是神學上的爭議,尤其是基督的性質問題,還有其他實質規定等等。只是在帝國的壓力下,就像是鍋蓋般壓制著。一旦教會組織不再被壓迫,那麼鍋內自然毫無顧忌地爆發,本就待解決的問題變得更加急迫。最初出現的,便是大迫害之後的問題,許多人為了躲避迫害而交出經書、或者獻祭給異教神明——也有可能以賄賂取得假證明,不一定真的獻祭——的「以經換命者」(traditores),是否能被允許回到教會呢?對於這個問題,迦太基教會的答案是:否。

以血證道:多納圖派(Donatist )

於 311 年時,溫和派的凱希利安(Caecilian)被選為迦太基主教,並由曾交出經書的主教來祝聖,遭到激進的反對者否認這次儀式有效。他們認為:信徒是選民,而聖靈寄宿在主教內部,如果主教不能毫無瑕疵、無可指責,那麼哪來的能力牧養信眾呢?這個反對的派別最初由馬約利努(Majorinus)領導,他本人也被選為主教來與溫和派對抗,後由多納圖(Donatus)接續領導。而「多納圖派」這個反對派正是以他來命名,他們流行於北非各教會,但在這之外的其他地區,則是普遍認定凱希利安才是合法主教。

313 年,君士坦丁下令對這場爭議進行仲裁,任命由羅馬主教米爾蒂亞德(Miltiades)擔任領導的混合委員會裁定凱希利安無罪。多納圖派不滿這結果,上訴至君士坦丁,因此皇帝在帝國西部省分的阿爾勒召開會議討論。就立場而言,他偏向於羅馬教會,因為多納圖派的那種聖潔選民思想,並不利於帝國的廣闊;只有相信教會這個組織本身即是聖潔所在,才能接納每位願意成為基督徒的人。因此就算不斷上訴,316 年的最終結果仍對凱希利安有利——判定當時舉行的聖禮有效。多納圖派仍然不滿並持續反抗,君士坦丁這時也嘗試用國家暴力來壓制來維持帝國穩定,但結果證明完全無效。因此在 321 年,皇帝最終放棄迫害,改為不情願地接受、容忍他們。之後「多納圖派」的勢力不減,甚至能與五世紀的聖奧古斯丁(St. Augustine of Hippo)展開辯論,一直等到七世紀時才徹底消亡。

這是帝國西部所發生的事,我們可以清楚看到皇帝的力量與態度如何影響教會事務。本來的教會事務加入了帝國意志,使其更切合皇帝個人的願望與期待,在有人不願意服從時,就毫不猶豫地以權力或者武力介入。但這只是開端,多納圖派的問題與教義與神學沒有太大關聯,只涉及信徒的標準以及該遵行的準則與實踐,君士坦丁之後要面對的,是已經爭論數百年的重大議題:耶穌的神性。

第一次的普世會議:尼西亞大公會議

在現代人眼中,神學爭議可能有些荒謬且無趣。有時只是些微用字的不同,都能耗費數個月的會議討論。但這點對古代基督教世界是極其重要的(直到現代,對神學家們和部分信徒當然也是),因為對基督徒而言,得救不是在乎外在儀式,而是在於個人信念。因此哪怕是極為細微的信仰差異,都可能影響一個人能否上天堂、得到救贖。

神學爭議本就難以解決,希臘文在文字上的特性又使得討論的難度雪上加霜。拉丁文並沒有創造新詞的傳統,一字多義也很常見,因此有著拉丁母語人士學習希臘文寫作的傳統。而希臘文使用者能藉由揉合舊詞,來創造出有細微差異的概念與新詞,所以極其適合哲學討論。但希臘文的這一特點一旦應用在神學中,只會讓討論變得複雜,且幾乎無法讓信念徹底統一。同時間,相較於西部教會,東部教會受到迫害的時間更長、力道更大、影響人口更多,也讓這片區域面臨比西半部更難以處理的境況。

318 年,亞歷山卓(Alexandria)教會的長老亞流(Arius)提出有別於主教的觀點,他主張耶穌不是神,而是受造物,因為神性與人性差異之遠,如果耶穌是真神,那他所做的事,就並非凡人可以效仿,因此也就沒有任何意義。救恩確切的意思是模仿耶穌、順服於神。相對的,亞歷山卓主教則堅持原先的教義:基督是上帝的道成肉身(Incarnation),做為恢復人神關係的橋樑,我們才能獲得永恆生命,並得到赦罪。這個觀點與現今主流基督教的信念幾乎一致。

兩派人馬不斷發生爭執,321 年時亞歷山卓的主教會議上,決議褫奪亞流派的長老資格、開除其教職。但這起衝突不僅限於當地,而是擴及到帝國東半部的各個教會,爭議不斷延燒,以尼科米底亞的優西比烏斯(Eusebius of Nicomedia)為首的眾多學者支持亞流派,他們致函給亞歷山卓教會施壓,各地教會也開始互相攻擊,整體教會出現嚴重分裂。

君士坦丁聽到這則消息後,決定一併處理這個主要問題與其他次要爭議。這次介入比起前次處理多納圖派時更加勞師動眾,因為影響擴及了整個帝國。325 年,他聽從顧問的建議,於尼西亞(Nicaea)運用皇帝權力召集第一次大公會議,並給予參與的主教住宿費與車馬費,還讓他們於宮殿中討論。他自己則因為不是主教,所以沒有參與實際討論,而是偶爾旁聽兩派人馬爭論。參與者有 318 名主教,又因為路途遙遠,羅馬教會只有派兩名代表前來。

這場會議可以分成三派:以亞他那修(Athanasius of Alexandria)為代表的亞歷山卓派、亞流派、以凱撒利亞的優西比烏斯(Eusebius of Caesarea)為首的中間派。當會議陷入僵局時,便採用中間派的凱撒利亞式的信經為藍圖,來起草尼西亞信經。接著君士坦丁受到顧問建議,提議再加上本質相同(homoousion)這詞,並要求每個人都簽署。當時沒有太多人敢違抗皇帝的意願,即便是亞流派也有大部分的人同意,只剩亞流本人和兩名主教拒絕,也因此,竟在君士坦丁一聲令下,被放逐到遠方。這次會議同時制定了以帝國行省來劃分教區的規則,也開啟了由皇帝舉行大公會議的首例。

如果故事到此結束,可能以為這問題順利解決。雖然三位一體的核心概念此時還未出現,但至少有了雛形,不是嗎?然而事實並非如此——就像多納圖派的事件,即便是世俗權力也沒辦法徹底解決信仰上的爭議,內部紛沓的意見並不會因為單一會議就能快速統一。更不用說之後的發展也更加曲折:君士坦丁的想法改變了。可能是受到他姐妹的影響,他竟轉而支持亞流派,會議中尼西亞信經的效力幾乎消失,亞他那修等支持的主教同樣遭受革職、流放(當然也有政治因素在內)。就連皇帝死前的洗禮,也是由尼科米底亞的優西比烏斯來負責——他雖然同意尼西亞信經,但認為父與子應是「相似」(homoios)而非「本質相同」,對手同樣視他為亞流派。他的子孫與繼任的皇帝君士坦提烏斯二世(Constantius II)堅定支持著「相似說」,一直到 381 年時的第二次大公會議,亞流派才真正失勢,並轉往東方發展。當然,這場會議也是由當時的皇帝召開。

當皇帝進入祂的院,然後呢?

我們姑且先不論君士坦丁是不是真正虔誠的基督徒,至少能看出他不在乎神學爭議,只關心帝國能否維持公共秩序。這樣的要求符合帝國的傳統,在他之前的所有皇帝,也幾乎只在意一件事:秩序穩定。正如異教徒皇帝為了維持社會安寧,會將不願意敬拜帝國諸神與皇帝——那象徵著帝國的繁榮、階級與秩序——的基督徒丟去鬥技場,來展示權威一樣。基督徒皇帝自然也能干涉教會,將不願意滿足皇帝願望的異議者扔出去。而這完全取決於他的個人意志。

在這之前,不論神學家的意見如何,所有派別都同等地遭受來自帝國的暴力;但在君士坦丁皈依之後,那股暴力開始有了偏顧,它只眷顧某部分人,而將另一些人排除在社會之外。我們可以看到,皇帝既能在 317 年用武力讓多納圖派屈服,也能在 325 年的大公會議上讓教會接受特定觀點。

神學問題本就難以處理,但原先還有機會透過討論與談判來達到某種妥協。但當政治、派系問題加入其中後,便使得達成一致幾乎成了天方夜譚。主教們渴望透過皇帝與人際網絡,來達成他們的目的——不論是宗教上,或是政治上,雖通常兩者難以分開——也不吝惜動用自己教區的力量來完成。

這樣的情況,甚至比先前的大迫害還更加危險,因為異教徒皇帝只是要求行為本身的順從;但此時的國家與教會,所追求的是人們腦中的信念必須正確,至少要與皇帝所相信的相同。為此他們不惜投入大量政治、經濟資本,但每當解決一個問題、裁定某些人為異端後,就會有新的另個問題產生。

一旦決定正統或異端,必然有官方力量介入其中,君士坦丁很明顯將自己視為上帝在人間的代理人。教會本身就像是切蛋糕般,慢慢地削去不要的部分。要說是真理越辯越明?或許是可以,但說到底,所謂的「正統」也只是相對的概念,沒有人會自認是異端,大體上都認為對方才是偏離了原先的教義。這樣所謂的「正統」,受到官方力量影響的比例又有多少呢?

從此開始,我們可以窺見往後的歷史走向與轉變,神學爭論中時常有暴力介入;政權與教權彼此交融、互動,有時合作有時對抗,而誰高誰低又取決於地點與時代。尤其是帝國的東半部,甚至可以說教會成為了帝國的有機成分,這點可以從人們世界觀的改變中看出。而這一切,都源起於君士坦丁,自首次伸出他的手干涉開始,皇帝的權力如長槍般刺入了基督的身體——教會,這種種事件徹底改變了教會史與世界進程。從此,凱撒的不再只歸凱撒,而世俗權力與宗教權力的糾葛,也成為往後千年西方歷史的重要主題。

參考資料

W. H. C. Frend.The Early Church: From the Beginnings to 461. USA: Fortress Press, 1966.

約翰·麥克曼勒斯(John McManners)編,張景龍譯,《牛津基督教史(插圖本)》,牛津大學出版社與貴州人民出版社,1996。

王美秀 等,《基督教史》,南京:江蘇人民出版社,2009。

游斌,《從地圖看基督教傳播世界二千年》,香港:香港中和出版,2013。

Michael Kulikowski著,何修瑜譯,《帝國的勝利:從哈德良到君士坦丁的羅馬世界》,馬可孛羅出版社,2022。

Michael Kulikowski著,馮奕達譯,《帝國的悲劇:從君士坦丁到羅馬義大利的瓦解》,馬可孛羅出版社,2023。

The Editors of Encyclopædia Britannica. “Donatist.” Encyclopaedia Britannica , https://www.britannica.com/topic/Donatists.

The Editors of Encyclopædia Britannica. “Nicene Creed.” Encyclopaedia Britannica , https://www.britannica.com/topic/Nicene-Creed.