1945 年 8 月 15 日中午 12 時,日本帝國昭和天皇透過全國廣播播出「玉音放送」(又稱《終戰詔書》),宣佈日本接受同盟國《波茨坦宣言》(Postdam Declaration)停戰和投降。9 月 2 日,日本外務大臣重光葵在美國戰艦密蘇里號(USS Missouri)簽下《降伏文書》,第二次世界大戰正式落幕。

戰後須接收和重整的事務繁多,遣送大批日人和戰俘回國成為當務之急。臺灣的行政長官公署成立戰俘管理處,負責處理日俘遣送事宜,1946 年 2 月至 4 月底就進行了第一批遣送作業,且遣返日人的速度極快。

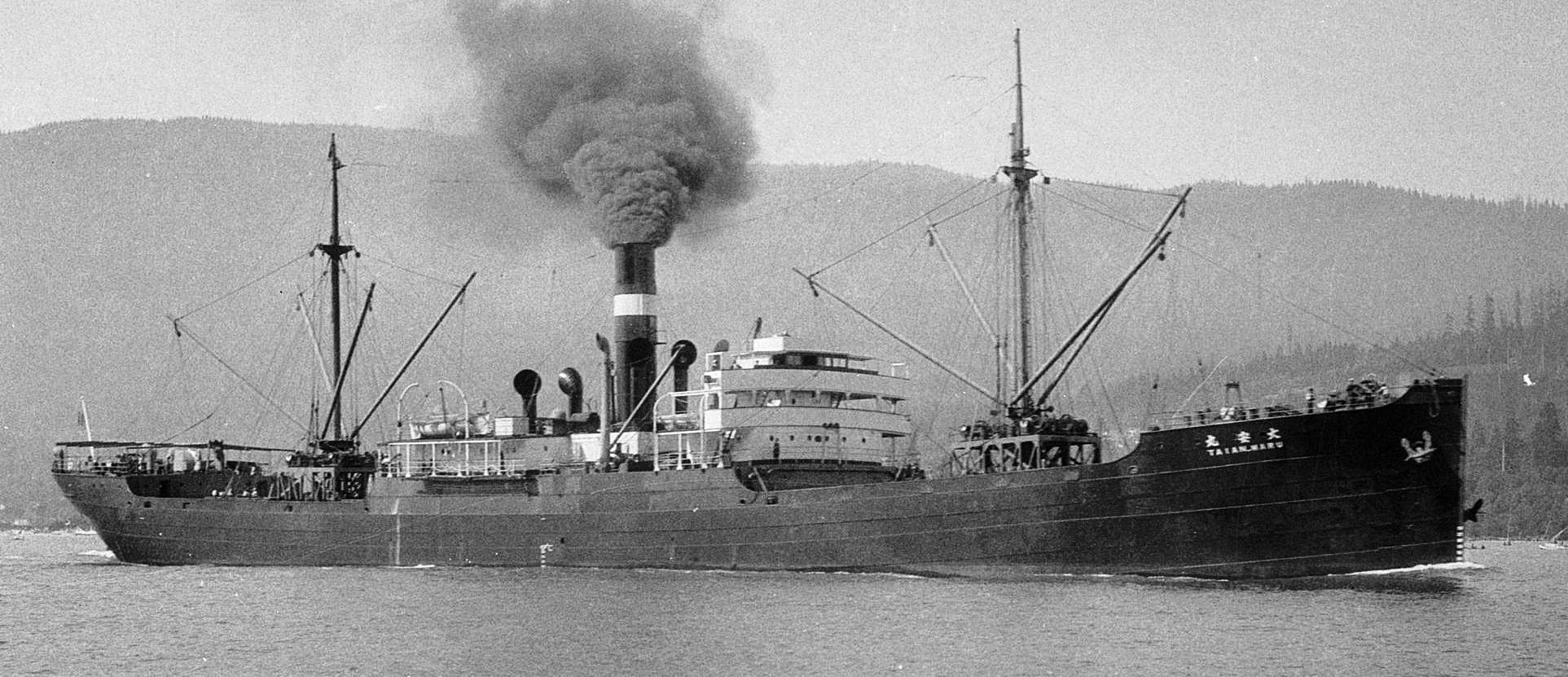

特別的是,在臺灣警備總部檔案有關遣送日人的檔案中,意外出現了 95 名服役於日本陸軍和海軍的「印度尼西亞人」,於高雄集合等待搭乘引揚船泰安丸(實為大安丸音譯,S.S TAIAN MARU)遣返的文件,這些「印度尼西亞人」究竟何許人也?為何此時此地會逗留在臺灣?

美軍參謀長、騎兵上校洛倫·D·佩格(Loren D.Pegg)於 1945 年 12 月 23 日致函臺灣警備總部稱,臺灣日軍中 95 名印度尼西亞人將被安排搭乘停泊在高雄的大安丸前往新加坡。

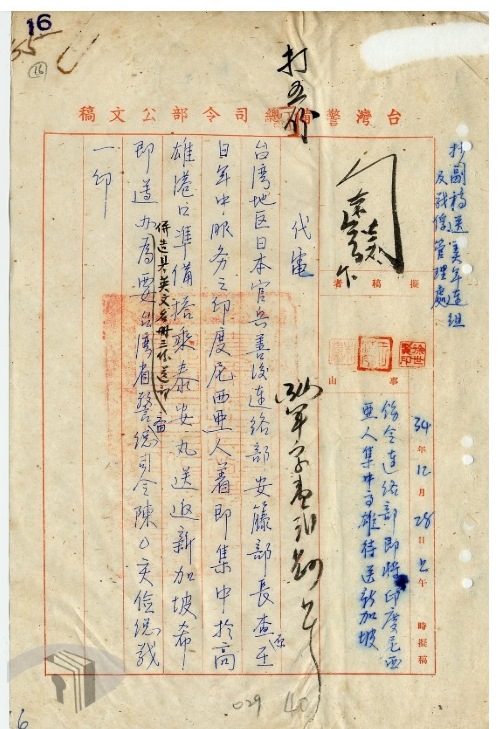

然而,大約一個月後仍無下文。1946 年 1 月 26 日,陳儀致日本官兵善後聯絡部部長、前臺灣總督安藤利吉,要求在三天內盡速將印度尼西亞人的集中情形具報。

五天後,陳儀再度致函安藤利吉表示,根據美方的通知稱英國即將派船前來高雄港(即大安丸),把 95 名印度尼西亞人遣返新加坡,並附上一張〈遣送回國戰俘運輸列表〉,列明目前位於臺北、隸屬日本陸軍的 52 人,務必於從士林街出發前往臺北市車站搭乘 2 月 4 日 10 時半的火車;以及隸屬日本海軍的 42 人,於基隆車站搭乘 2 月 4 日 6 時半的火車,兩批印度尼西亞人將於三天後抵達高雄集合。

次日,安藤利吉回電,為耽誤報告道歉,闡明 12 月 19 日已收到日方第二復員省總務局來電,大安丸將於 1 月從吳港出發,先於基隆港讓遣返臺灣人下船,經過與中國交涉和美國了解後,將於高雄接送印度尼西亞人復新加坡港。但美國方面及第二復員省 1 月 5 日再復電,稱由於大安丸需要進行維修,待 2 月底修復完工,戰俘即可為乘船和檢疫作準備。來電清楚列出印尼人的隸屬單位和集合位置:

船舶工兵第二十八聯隊

印度尼西亞人,52 名,臺北州士林街

基隆海軍運輸部

次日,陳儀的回電顯示或許原記載有誤,日本海軍所屬的 52 名戰俘已更正為 53 名(不過日方自始並未改變 52 名之人數);並且改由英國派船過來迎接這些戰俘,火車出發的日期未改,僅時間上作出調整,臺北市車站出發的海軍戰俘改為 8 時半出發,基隆車站的陸軍戰俘則是 7 時半。

2 月 4 日,兩批印尼戰俘(日方記載仍為海軍 52 人)已抵達高雄市,陸軍方安置在船舶丁兵第三十聯隊,海軍方則是南部臺灣船舶救難修理部,由於日軍食糧問題不足,呈請轉屬到高雄港口運輸司令部指揮下宿營給養。

2 月 28 日,臺灣警備總部參謀長柯遠芬向基隆港口運輸何司令(希琨)報告後,突然「特急」電告高雄港口運輸毛司令(應章),盡速將在 3 月 6 日將印尼人調集到基隆港,待大安丸於 3 月 8 日經基隆將臺灣人卸下後,再把 95 名印尼人遣返回籍。3 月 1 日,陳儀再將該消息電告安藤利吉,命令集中高雄港口的印尼人輸送至基隆港口集中。

由此看來,整個過程著實匪夷所思。不過,據日本外務省終戰連絡中央事務局致駐日盟軍司令部(GHQ)3 月 1 日的報告指出,抵達基隆的宗谷丸和正航行中的大安丸都分別出現天花患者,因此必須進行兩個星期的檢疫,只好無奈在基隆港滯留,因此,在高雄等候許久的印尼人,又得回到基隆港集中待命。

約一個月過去的 4 月 9 日, 安藤利吉寫信給陳儀討論關於管理這批印尼人的事,懇請在基隆港集中的 94 名印尼人依照基隆乘船地聯絡支部管理,安排於該月中旬遣返。警備總部有關印尼人戰俘遣送的全部檔案亦到此為止,至於這批印尼人去向如何,是否順利遣返本土,後續行蹤皆成謎,僅有大安丸的後續報告顯示,大安丸從越南西貢乘載 2000 餘日本人引揚回到日本,約在 5 月中旬時抵達日本吳港。

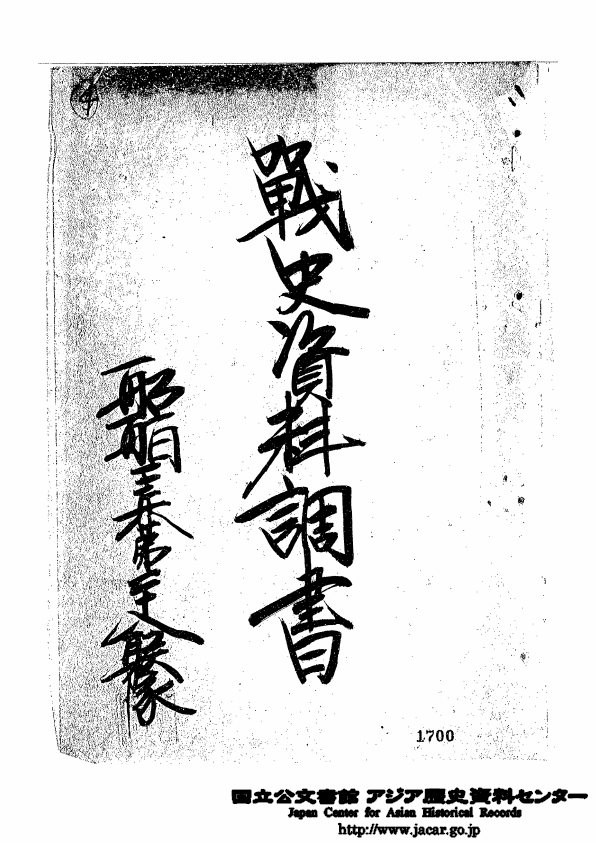

根據《戰史資料調書》,第一批印尼人 42 名所屬的船舶工兵第二十八聯隊(曉16757)是於昭和十八年(1943)8 月 16 日編成後,隨之出發至臺灣,於同年 9 月下旬於臺北州淡水集結,後歸第十方面軍(1944 年 9 月 22 日由臺灣軍改編,負責沖繩、臺澎防衛)。

昭和十九年(1944)11 月自第一船舶輸送隊脫出,屬船舶司令部直轄。經幾次改編,最終該聯隊負責臺灣局地運輸作戰工作,1945 年 2 月至終戰,參加臺東廳紅頭嶼(即蘭嶼)南端線的局地起重運輸作業,以及石垣島運輸等。終戰後軍事接收時,第二十八船舶工兵聯隊的 1200 名和 900 名工兵分別從基隆港遣返,3 月 7 日聯隊本部待殘物整理完畢後撤出。

第二批 52 名(或 53 名)印尼人所屬的基隆海軍運輸部,則是於 1945 年 4 月 15 日由高雄海軍運輸部基隆支部改編後設立。二戰時間,在臺的日本海軍單位中,只有基隆地區有運輸部,主要功能是供應物資和運送軍隊。

中國海軍第二艦隊司令部作為接收委員海軍組,負責解除以陸戰隊和特務隊為主的基隆、高雄、左營日本海軍之武裝,12 月 11 日海軍組接收宣告結束。基隆海軍運輸部於終戰時的人員有 29 名,於 12 月 6 至 8 日完成接收。但根據統計顯示,基隆地區的海軍軍人有 808 名、軍屬 615 名,共計 1423 名;細分開來,基隆海軍運輸部本部則有軍人 80 名以及多達 600 名軍屬。

無論是哪一方面的資料,都沒有出現、或留下任何有關外籍或印度尼西亞人的紀錄,但可以肯定的是,他們都隸屬於負責運輸作業的軍人。奇妙的是,這批「印度尼西亞人」在早前佩格上校的原文電報中,被稱為是 Indonesians(印度尼西亞人),卻又同時指出是 Malay Peninsula(馬來半島)的居民。

(Source:國家發展委員會檔案管理局藏)

若我們仔細考察「印度尼西亞」這個名稱,會發現「印度尼西亞」大約遲至 1945 年 11 月才出現,在此之前仍通稱「荷屬東印度」,1945 年 1 月至 8 月為止則譯為「印度納西亞」,可見「印度尼西亞」是在日治時期末大張旗鼓推行獨立運動後,才獲得廣泛認知的稱謂。即便是美國外交文件(FRUS),也遲至 12 月 16 日後才有 Indonesia 和 Indonesians 等字眼出現。

而馬來半島之前為英殖民政府統治的領土範圍,基本都統稱為英屬馬來亞(British Malaya)。日本戰前檔案中,一般將荷屬東印度表稱為「蘭領東印度」或「蘭印」,英屬馬來亞稱為「英領マレー」(英屬馬來),佔領時期改稱「マライ」(馬來),可見針對兩地的區分是非常明確的,絲毫不模糊。

即便兩地的民族主義者有構建一個「大印度尼西亞/大馬來由」夙願,但印尼獨立前夕的「獨立準備委員會」卻只著重解決荷屬領土,並未將馬來亞版圖納入商議,印尼也因随即獨立而確立了政體和主權觀念。

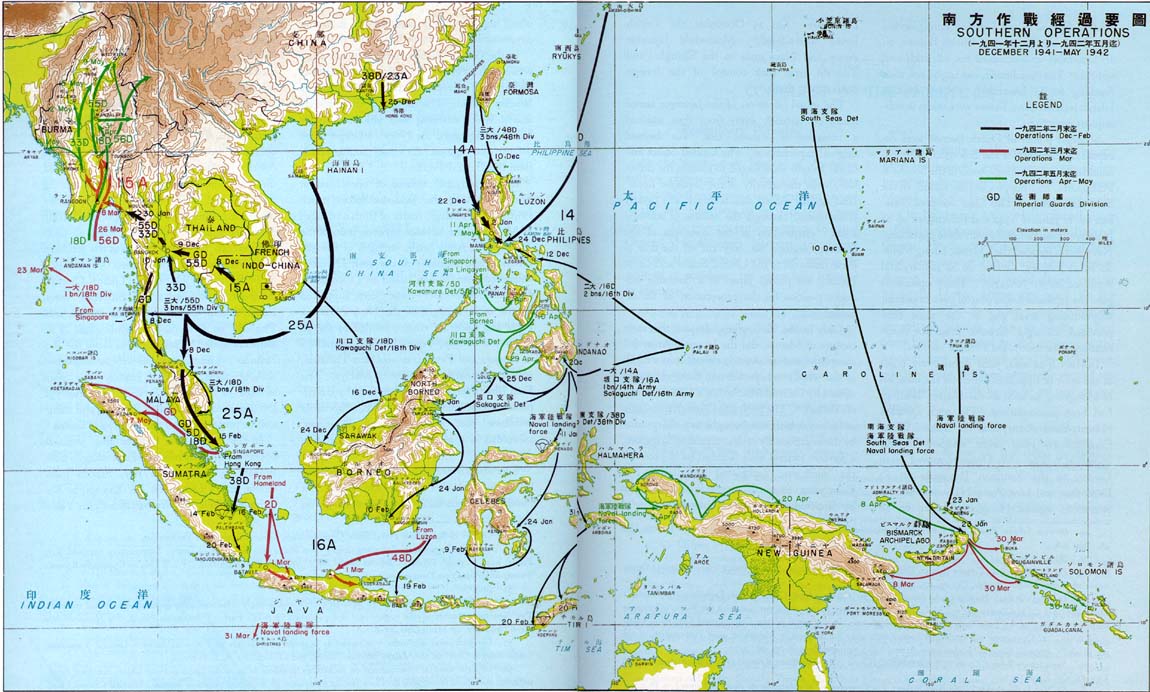

1943 年,隨著戰局逐步惡化,日本陸軍省開始著手動員「非日本人」增補日軍兵力,南方軍總部於 4 月 22 日擬定兵補(Heiho,輔助軍)規程,正式實施南方佔領地針對在地住民青年系統性、大規模的軍事動員。

日軍招募以馬來人為主的「兵補」、「義勇軍」(志願軍)和「義勇隊」(志願團)等,以壓制抗日游擊隊活動,和抵禦盟軍對馬來亞的作戰。不過,無論是陸海軍之兵補或義勇軍,都以在地的本土防衛戰為主;印尼的兵補的特例則有派往南太平洋前線,甚至緬甸和泰國之記錄,沒有編入其他總軍或他域作戰者,義勇軍則不允許輸送海外。

惡名昭彰的是,日軍因戰略急需大量人力,於是從荷屬東印度各地強擄勞工(勞務者)來補充人力。當時為了修築有「死亡鐵路」之稱的泰緬鐵路,日軍從馬來亞半島徵調了 70000 名勞工,這些勞工的死亡率高達 41%。此外,日軍也因各地的不同需求,分別從爪哇島征召 20-30 萬勞工派往東南亞各地。

然而,這些「勞務者」在某些情況另有相對中性的詞語「工員」(Koin)來稱呼,像是第二復員省總務局致 12 月 19 日安藤利吉的電報中就稱這些「印度尼西亞人」是「工員」,第二復員省又專門處理戰後海軍的復員工作,因此那些屬於要被遣返的印尼戰俘,很可能是海軍或陸軍征召而來的工員(軍夫、軍屬)。

綜合上所述推論,早前佩格上校的原文電報中指稱,將這些「印度尼西亞人」遣返回「馬來半島」,確實合情合理。

但離奇的是,日治時期的馬來亞甚至東印度,即便日軍動員當地原住民參與作戰,迄今為止並沒有將這群人調往東南亞地區之外的作戰紀錄。耐人尋味的是,日本防衛省防衛研究所檔案有一筆題為〈巨港防衛司令部──「大安丸」乘船名簿〉的類似文件之封面,卻因為檔案公開法之故而不對外公開,說不定裡頭就暗藏著解開以上種種謎團的答案?