1954 年 12 月 23 日,美國波士頓布萊甘醫院(Peter Bent Brigham)迎來歷史上劃時代的一天。急性腎衰竭的病人理查・赫里克(Richard Herrick)已被全身麻醉,而在隔壁病房躺著的則是他的雙胞胎兄弟羅納德(Ronald Herrick)。

羅納德願意將他自己的一顆腎臟捐給兄弟,以換取兄弟的活命機會。然而這中間卻有太多不可知的因素。8 點 15 分,醫生在羅納德身上劃下第一刀。4 個小時後,歷史即將被創造──

事實上,器官移植技術能有今日,很大一部分必須歸功於這位約瑟夫・默里醫生。

1944 年 12 月 23 日,一名 22 歲的美軍飛行員在中國戰區被大火燒傷,等到送到醫療團時,飛行員全身已有 70% 的皮膚遭到三度燒傷,沒有人能從這種這種程度的灼傷中生存,沒有皮膚的話,患者很快就會因為嚴重的體液流失、感染致死。

在這種情況下,絕望的醫療人員只能從另一名垂死的士兵身上切下皮膚,並移植到嚴重灼傷的飛行員身上。通常在這種情況下,身體會排斥新移植的皮膚,然而幸運(?)的是,這位飛行員因為創傷和營養不良而減緩了這種排斥反應,緩慢地長出了自己的皮膚,奇蹟般地存活了下來。在接下來兩年時間,醫療團隊總共替飛行員進行了 24 次手術,就是這段經歷讓在軍中當醫官的默里發現:一個人的器官可以在另一個人的體內存活一段時間,並且「用死者的組織來挽救生命」是有可能的。

當時默里還不知道,這一連串的經驗將主導他的整個職業生涯。戰爭結束以後,他重新回到了布萊甘及哈佛醫院,當時,醫院有一個遠大的目標:治療慢性腎衰竭。

腎臟是人體的重要器官之一。它就像是個過濾器,除了過慮多餘水分以外,還可以將尿素等廢棄物從血液中排除。此外,維持血壓、分泌促紅血球生成素,也是腎臟的重要功能。然而,在一些特定情形如糖尿病或高血壓時會引發腎臟衰竭。一旦腎臟失去作用,毒性物質就會累積在血液中、擾亂酸鹼平衡,導致水腫甚至喪命。

二戰以前,腎臟衰竭的病人幾乎都活不久,然而就在戰爭期間,一名荷蘭醫師柯爾夫(Willem J. Kolff)發明了第一台「人工腎臟」──長達 46 公尺的香腸腸衣纏繞著一個木質圓柱,全都浸泡在鹽水之中。病人的血被灌進機器裡,且不斷轉動圓柱,使血液中的毒素穿透腸衣跑到鹽水裡。

人工腎臟的確是個偉大的發明,它還稱不上完美,因為它不能完全取代腎臟的功能。機器沒辦法分泌促紅血球生成素,因而導致貧血且很容易受到感染。真正能夠完全解決的方法只有一個──那就是腎臟移植。

1953 年秋天,年僅 22 歲、服役於五大湖海岸警衛隊的理查・赫里克突然在執勤期間倒下了。他的腎臟突然間就衰竭,醫生告訴他,現在還沒有腎臟衰竭的治療方法,他只剩下 2 年左右的時間。

赫里克的惡化速度比想像中還快,隔年夏天時,他幾乎已經無法走路了。他的雙胞胎兄弟羅納德無法承受這個悲劇,他去見了主治醫師,告訴醫生自己願意進一切力量來幫助自己的手足:「醫生,如果有幫助的話,我願意給他我的其中一顆腎臟。」

醫生告訴羅納德,器官移植是行不通的,因為接受他人的器官會引起身體的排斥反應。簡單來說,就是自己的免疫系統無法辨識移植的器官,因而把它當成一種外來的異物並加以摧毀。但是醫生突然停下來了,因為他想起來,他們是同卵雙胞胎,這樣情況會不會不一樣?

抱著這樣的想法,病人被轉診到默里醫師手中,醫生還建議除了腎臟透析以外,「腎臟移植是可以考慮的治療方法之一。」

等到赫里克轉到默里醫師所在的醫院時,病況已經很嚴重了。尿毒症影響了他的大腦,使他變得非常好鬥,他不斷詛咒醫護人員、指控他們性侵他,並不斷想要拔掉身上所有的導管,甚至還會猛烈顫動及抽筋。默里立刻進行了治療,也趁機會測試他們是否真的是同卵雙胞胎,進行包括外耳形狀、手腳指紋,以及一些特定身體相似度的實驗。最後,皮膚移植測試顯示這對雙胞胎接受相互的皮膚,是真正的同卵雙胞胎。

綠燈已亮,醫院開始如火如荼進行移植手術的準備。但真正困難的並非是技術問題,而是這項手術背後所代表的道德問題──他們即將要從一個健康的人身上摘取一枚新鮮的器官,放進另一個病人的身體裡。十多年前,納粹才利用集中營人犯進行活體實驗,這算不算是類似的罪行?當事人的態度也很重要,他真的理解「失去一枚腎臟」代表的意義是什麼嗎?

在默里的回憶錄中,完全體現當時充滿各種迷霧及恐懼的氛圍,因為在當時,連醫生都不知道失去一枚腎臟代表著什麼意義,當時的數據證明失去一枚腎臟對生活並無太大影響,但數據很薄弱。「我們是真的兩個腎都需要,還是第二個只是用來備用?」

最後,醫療團隊只能向準備捐贈的羅納德說出一切實情,表明醫院的立場,他們既不贊成、也不反對這次手術,甚至強調:「我們不知道這到底有沒有用。」

羅納德陷入了深深的掙扎之中,但他的腎臟是自己兄弟活下來的唯一希望,除此之外別無他法,這最終讓羅納德下定了決心。在決定命運的前一晚,病床上飽受尿毒症侵害的病人,對自己的雙胞胎兄弟狂吼:「滾出去!回家!」

「我在這裡。而且我會留下來。」

12 月 23 日早上 8 點 15 分,一切準備就緒。

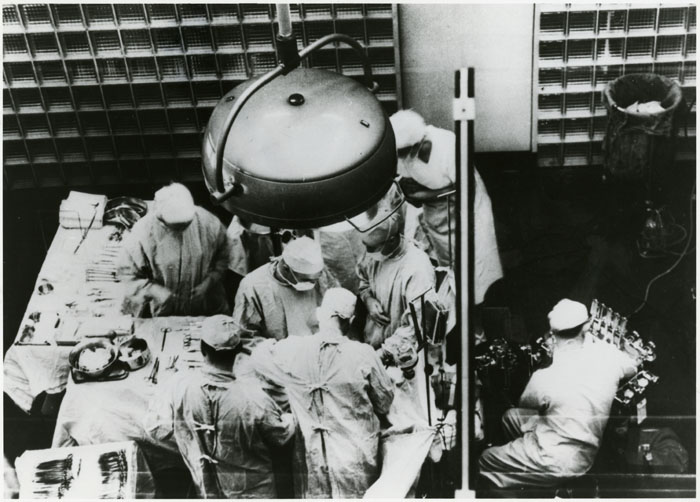

默里醫師深呼吸了一口氣,下令手術開始,泌尿科主任哈里遜摘除一枚新鮮的腎臟,這枚腎臟立刻送到隔壁的手術室中進行移植。這是一場與時間的競賽,在被摘除的那瞬間,這枚腎臟就沒有新鮮的氧氣與營養維持運作,醫療團隊必須用最快的速度將之移植到患者體內,沒有任何一絲犯錯的空間。

早上 10 點 10 分,醫療團隊開始進行移植手術,默里已經在先前的狗實驗中熟悉了整項流程。腎臟移植到下腹部,輸尿管接到膀胱,而整場手術在 1 小時 22 分之後結束,接下來就是驗證的時間了。

當默里將血管的夾子取下、血液流進被移植的腎臟時,整個手術室中鴉雀無聲,手術室裡有許多人暗自緊握雙掌,祈求神與命運能夠對這兩人微笑。

最後,當腎臟開始排出乾淨清澈的黃色尿液時,整個手術室響起了歡呼聲。一名當時參與手術的醫生後來回憶道:你從來都沒想過,你會這麼想看見尿液。兩個小時後,雙胞胎兄弟醒了過來,患者迅速的恢復了,在短短的一週內,他的胃口變大、臉色紅潤,先前的那些侵略性行為也消失了。不久以後,原本已經在生死關頭的理查出院還步入了禮堂,而新娘竟然是當時照顧他的護士,一直到八年後理查過世前,他們共育有兩個孩子。

事實上,在移植手術的過程中,默里及他的醫療團隊一直飽受壓力,甚至在手術成功後依舊如此。有些人批評他們扮演上帝,許多文章指證歷歷,說默里「做了他們不該做的事情」。然而,這些批評仍然無法忽視一項事實,那就是器官移植的時代已然來臨。

手術的成功證明移植的器官的確能夠繼續發揮功用,這為全世界不計其數的腎衰竭患者帶來一線生機。隨著器官移植技術逐漸成熟,器官捐贈所伴隨的道德議題也一一到來:比如說,在美國的 Donate Life California 當地方社區推行了一個「免罰」計畫,經過三大警察機關同意之後,若是遇到輕量刑的交通違規司機,只要他們出示駕照,上頭顯示他們是註冊器官捐獻者,就有機會避免交通罰款。

這是否能鼓勵人們在死後捐贈自己的器官呢?也許只有時間才能證明了。

,臺北:臺灣新民報社,1935,頁146。.png)